2025年3月29日,由北京慈华医学发展基金会主办、中国医科大学附属第四医院协办、艾柯医疗提供学术支持的中国沈阳脑血管病沙龙暨颅内未破裂动脉瘤研讨会在沈阳隆重举行。众多国内神经介入领域的知名专家齐聚一堂,共同探讨未破裂动脉瘤的诊治策略、前沿技术应用以及临床实践经验分享,旨在推动该领域诊疗技术的进步,提升临床医生对未破裂动脉瘤的综合处理能力,为患者带来更多的希望和保障。

本次研讨会涵盖了丰富的内容,从基础理论到临床实践,从传统治疗方法到创新技术应用,全方位深入剖析颅内未破裂动脉瘤的诊治要点。会议的成功举办,不仅为与会专家提供了一个交流与合作的平台,也为神经介入医学的发展注入了新的活力。

会议伊始,中国医科大学附属第四医院高连波教授致欢迎辞。本次研讨会主题为“未破裂动脉瘤诊疗”,蛛网膜下腔出血是致死率较高的出血性卒中,其80%来自于动脉瘤,当对破裂动脉瘤进行夹闭或者血管内干预时,都带来了一定程度上的神经功能障碍和致死的并发症。这就为筛查提供了一定的提示,要求临床医生在动脉瘤未破裂时就识别并干预,但这是否进一步增加患者干预风险仍是值得思考的问题。随着材料学的进步,未破裂动脉瘤的腔内治疗手术与破裂动脉瘤相比,有显著的提升,即新型血流导向装置在克服了弹簧圈栓塞术占位效应,术中导致的破裂效应,以及支架内瘤颈的复发等问题,未破裂动脉瘤的血管内治疗更加安全。这些获益比提醒我们要更加关注未破裂动脉瘤的及时干预,而不是等到动脉瘤破裂以后再进行抢救治疗。对此,高教授指出,本次会议的主题可以更有效地帮助临床医生高效识别和干预未破裂动脉瘤,进一步提升该疾病的获益比,并希望与会专家能够满载而归。

本节由中国医科大学附属第四医院高连波教授和首都医科大学附属北京天坛医院罗岗教授主持开展。

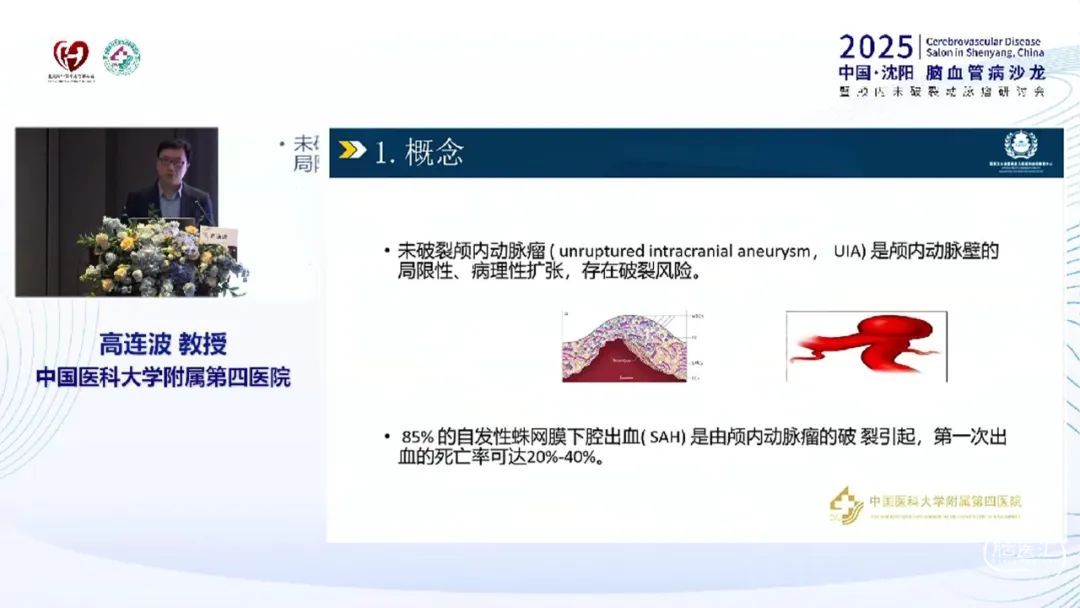

中国医科大学附属第四医院高连波教授带来《颅内未破裂动脉瘤的诊治策略》讲题,从未破裂动脉瘤概念,流行病学特点,发病机制,分型,危险因素,临床表现,诊断,风险评估以及临床治疗等多方面进行了详细的探讨。同时介绍了一例左侧大脑中动脉分叉部动脉瘤的临床病例:其载瘤动脉为上干,破裂风险较高(92%),微导丝及微导管超选进入载瘤动脉后释放血流导向装置,术后即刻造影可见瘤体内造影剂滞留。高教授表示血管影像学发展对未破裂AN筛查阳性率越来越高,其危险因素众多,形成机制复杂,破裂风险与诸多因素相关,积极评估预测破裂风险至关重要,但是手术风险及获益风险比的合理权衡,可为预防未破裂动脉瘤的破裂提供临床帮助。

首都医科大学附属北京天坛医院罗岗教授带来《FD介入治疗围手术期用药及并发症管理》讲题,指出动脉瘤的主要治疗方式包括外科和血管内治疗,其并发症主要包括出血性事件和缺血性事件。通过病例分享,罗教授详细阐述了FD介入治疗的关键要点,表示FD型号选择及贴壁是关键,其金属覆盖率高,口服双抗时间不能欠,血小板聚集试验及CYP2C19不能少。替罗非班通过选择性竞争抑制GPIb/Ⅲa受体而作用于血小板聚集的最终环节,可快速、直接抑制血小板聚集,如果药物无效,可行机械取栓。大动脉瘤在FD植入后,可适当使用激素减少瘤壁炎性刺激。动脉瘤的出血部位多样化,认真识别是关键,出血的时候可停抗栓,应用凝血酶,机械压迫,必要行开颅,稳定加单抗,结合病情化验,逐步递双抗。

中国医科大学附属第四医院高连波教授、首都医科大学附属北京天坛医院罗岗教授、首都医科大学宣武医院李静伟教授、海军军医大学第一附属医院吴一娜教授和北京大学国际医院赵阳教授等专家针对动脉瘤出血部位凝血酶和抗血小板药物(参照心血管标准,术前使用阿司匹林和替格瑞洛)应用,侧裂部位出血处理方式,支架内按摩问题(Lattice血流导向密网支架自带球囊按摩,可减少术后导丝按摩导致血管损伤的几率),近端动脉瘤远端狭窄问题的治疗策略,血流导向装置释放角度,血管内治疗对眼动脉的影响等问题进行了经验交流。

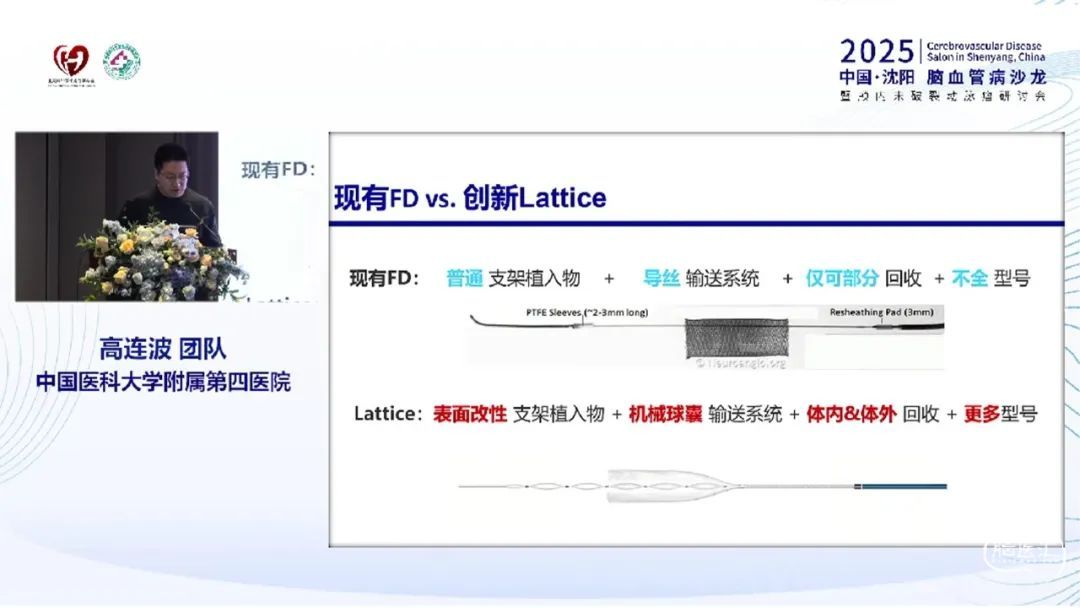

中国医科大学附属第四医院高连波教授团队王承汉医师带来《创新机械球囊单中心应用经验分享》讲题。随着血流导向密网支架的广泛临床应用,其适应症逐渐拓宽。众多研究奠定了血流导向装置在动脉瘤治疗中的地位,证实了其有效性和安全性,但仍存在更多未满足的临床需求,包括迂曲血管的输送,定位/着陆不理想,打开不良,导丝对远端血管的损伤,贴壁不良等问题。Lattice在现有FD基础上,进行了支架植入物的表面改性,同时配合机械球囊输送系统,允许体内&体外回收,兼有更多型号。王医师介绍了2例创新机械球囊FD治疗病例,其中一例为复发宽颈动脉瘤,补充栓塞2枚弹簧圈后,予3.8*15mm Lattice血流导向装置置入,术后造影显示支架贴壁良好。另一例为颈内动脉末端狭窄伴动脉瘤,球囊预扩张之后植入2.9*15mm Lattice血流导向装置,术后造影显示支架贴壁良好,狭窄改善,动脉瘤体内可见造影剂滞留。对此王医师指出,机械球囊血流导向装置作为新一代产品逐渐应用临床,对于狭窄伴动脉瘤病变具有积极效果。

海军军医大学第一附属医院吴一娜教授带来《FD介入治疗的通路选择与操作技巧》讲题,强调通路的建立要求安全性,高效性,稳定性,输送性和可重复性的统一,其难点在于微导管成袢,导管阻断血流,支撑不足和到位能力欠缺。通过几个相关病例的通路建立解析,吴教授指出远端通路导管Cosine® 45具有高到位,跨迂曲,广兼容和可抽吸等多个不可多得的优势,为临床医生的手术操作提供了便利。目前动脉瘤的血流导向装置治疗已成为趋势,而具有涂层的血流导向装置也是发展趋势,Lattice血流导向密网支架在MIROR技术处理后,膜化字组装稳定层,可有效减少支架内狭窄的发生,吴教授中心随访病例显示Lattice支架植入随访患者中支架内狭窄发生率为0.78%,缺血性事件发生率为0.78%,具有优异的安全性。

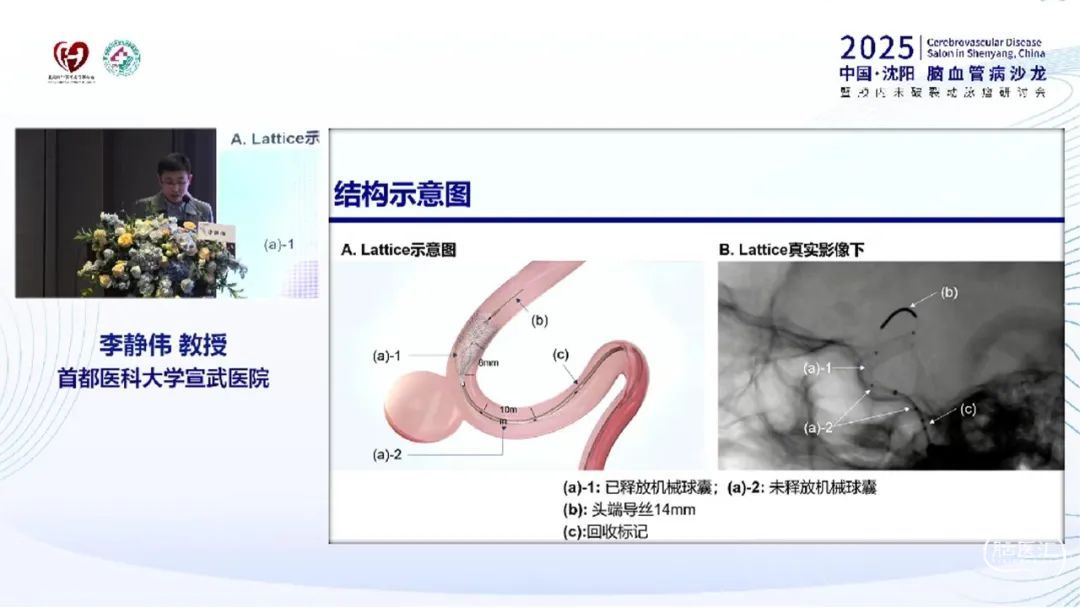

首都医科大学宣武医院李静伟教授带来《创新机械球囊FD特性与操作技巧》讲题。目前临床循证医学证据支持FD的适应症逐渐扩大,但是仍存在更多未满足的临床需求。术中操作对FD具有一定效果的影响,其中支架贴壁良好对稳健的内皮化过程至关重要,新生内膜的形成始于支架接触界面,最终发展到瘤颈需通过根据血管测量选择合适的FD尺寸,以提供更大的接触面。李教授进一步介绍了Lattice血流导向密网支架的结构和优越的创新性,其在释放过程中球囊分段吸收张力,头端导丝释放全程稳定不前移,避免对远端血管造成损伤,减少并发症的发生;首个marker协助定位支架头端落点,其他marker通过“腔内测量”功能定位支架尾端落点;迂曲血管中辅助支架打开、促进支架贴壁,释放时无需反复推挤;机械球囊可进行支架按摩,使贴壁更加理想;机械球囊可在输送、释放过程中减少支架出现纽结、扁平化的现象;由于输送系统的创新独特设计,支架体在完全程放前可回收至体外保护销,可应用于通路重建的复杂病例中支架的再次使用,是目前中国市售最广适应症的密网支架,LIFE临床试验结果也证明了Lattice的有效性及安全性。

中国医科大学附属第一医院温志锋教授、首都医科大学宣武医院李静伟教授、首都医科大学附属北京天坛医院罗岗教授和海军军医大学第一附属医院吴一娜教授等专家针对支架涂层问题、大脑基底动脉放置支架后的抗板药物使用问题以及蛇形动脉瘤治疗策略展开了详细的探讨。

本节由中国医科大学附属第四医院高连波教授、沈阳市第四人民医院隋轶教授、中国医科大学附属盛京医院郑健教授和北京大学国际医院赵阳教授共同主持开展。

中国医科大学附属第一医院温志锋教授带来《创新机械球囊FD单中心随访结果》讲题,从动脉瘤治疗历程讲起,涉及血流导向装置治疗动脉瘤的机制,应用范围,适应症和禁忌症等。Lattice较之其他血流导向装置直径较大,长度更长,且适应症更广泛,包括后循环病变。教授通过多个病例分享,指明Lattice在狭窄及迂曲部位,可辅助球囊支架能够较好的打开,同时促进支架贴壁;其分段球囊协助支架在后续促进支架贴壁过程中,远端导丝稳定不动,同时也可以对支架进一步按摩,使贴壁更加理想;在迂曲的血管条件下,Lattice有回撤的可能性,适合进行原位和叠加释放,且释放比较容易,愈后效果可靠。

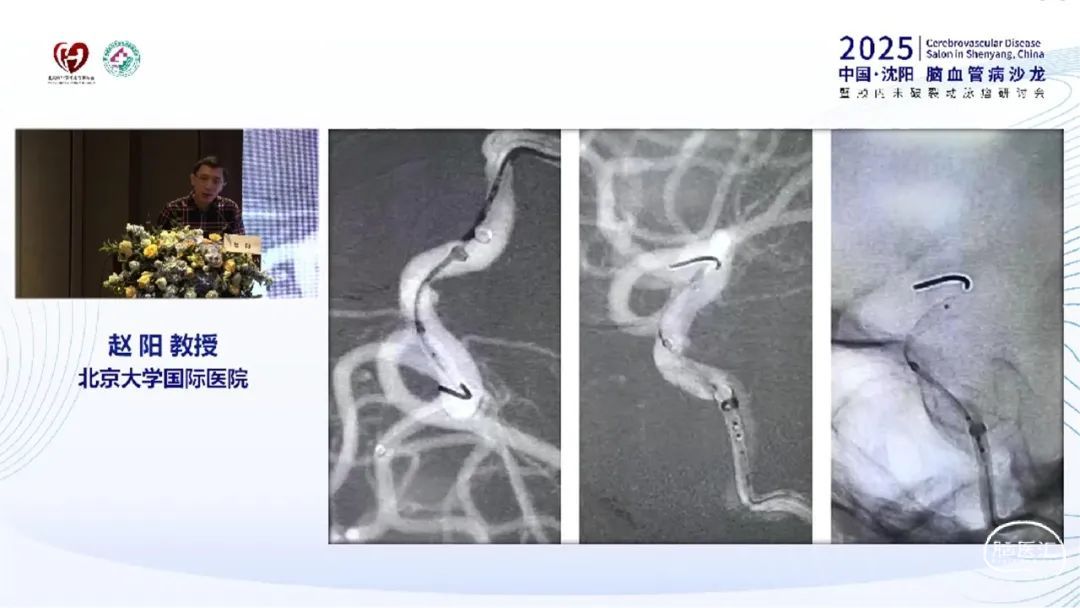

北京大学国际医院赵阳教授带来《创新机械球囊FD术中测量与选型》讲题,指出尽管目前血流导向装置层出不穷,但是支架选型和尾端定位仍是一个难题,支架贴壁仍然依赖经验。对于这些问题,常规解决策略不外乎个人经验,所见即所得(低短缩率),利用中段标记点,使用人工智能AI预测等方法,但是Lattice可提供多段标记点,使用数学公式预测,同时可预测短缩率,其结构设计对其治疗的安全性和有效性提供了有力的保障。机械球囊输送系统技能协助定位精准,原位释放,也可全程辅助支架打开,远端导丝不位移,同时易可完全回收至支架保护鞘。根据不同的病例,Lattice选型指南可指导支架的精准选型。赵教授介绍了不同的Lattice选型病例,表示精准着陆是FD治疗有效性和安全性的重要保障,Lattice机械球囊的设计首先解决了支架展开困难的问题,可预测的形变带来选型更加精准,机械球囊的标记点可以指示远、近端落点,腔内测量可以为着陆微调提供参考,这些为实现精准着陆提供了新的思路和角度,值得在临床实践中进一步总结和讨论。

首都医科大学附属北京安贞医院霍晓川教授介绍了两例Lattice治疗病例,第一例为眼动脉段动脉瘤,拟行局麻下Lattice密网支架治疗,支架释放顺畅,头端导丝不位移,释放后导丝按摩,即刻造影显示支架贴壁良好,动脉瘤内造影剂滞留。第二例为Lattice治疗迂曲入路下双侧颈内动脉多发动脉瘤,术中使用泥鳅导丝,5F 125cm多功能导管及6F 90cm导管鞘同轴超选左侧颈总动脉,将长鞘置于左侧颈总动脉分叉部近端段,泥鳅导丝带5F 115cm远端通路导管至左侧颈内动脉海绵窦段,路图下0.014" 200cm微导丝携带0.027"支架微导管到达大脑中动脉。然后选择4.4*15mm Lattice血流导向密网支架跨越动脉瘤后缓慢释放,支架打开满意,继而在右侧颈内动脉颅内段置入一枚4.7mm*35mm Lattice密网支架,支架打开满意,覆盖动脉瘤,术后造影显示支架位置满意,前向血流无影响,并可见瘤内造影剂滞留。最后,霍教授表示Lattice定位简单,首个球囊标记点即支架头端落点位置,可原位释放,且头端导丝不前窜,在过弯处,可一定程度上避免远端血管损伤。在术中观察密网支架贴壁性极为重要(Lattice通体显影),遇支架贴壁不良时,可以及时通过张力的调整,或机械球囊按摩的方式,帮助支架更好贴壁。Lattice为钴铬材料编织,径向支撑力更强,在机械球囊辅助下,使得密网支架在迂曲的血管中更好地打开并贴壁,减少推拉操作。

中国医科大学附属第一医院温志锋教授、北京大学国际医院赵阳教授、首都医科大学附属北京安贞医院霍晓川教授和中国医科大学附属第四医院高连波教授等专家就基底动脉狭窄预扩处理、大脑中动脉病变性质和支架打开不良、支架选择和性能、梭形动脉瘤Lattice支架选型、不同支架释放过程中张力把控等问题进行了经验分享。

中国医科大学附属第四医院高连波教授做大会总结致辞时首先对各位与会专家的积极参与表示诚挚感谢。他指出,专家们在会议期间分享的学术成果与临床经验,为本次研讨会的成功举办奠定了坚实基础,也为颅内未破裂动脉瘤的诊治研究提供了新的思路与方向。随后,高教授对艾柯医疗为本次大会提供的学术支持表示衷心感谢。艾柯医疗在动脉瘤支架辅助栓塞和支架治疗领域所展现的专业能力与技术优势,为临床医生提供了有力支持。高教授希望艾柯医疗能够持续关注神经介入领域的发展需求,进一步优化技术平台与学术交流机制,为中国神经介入医生提供更优质、更高效的服务。最后,高教授对艾柯医疗的未来发展表达了良好祝愿,期待其在助力动脉瘤治疗的道路上不断取得新突破,为推动我国神经介入医学事业的发展做出更大贡献。

高连波

中国医科大学附属第四医院

主任医师,研究生导师

神经内科主任、神经病学教研室主任、脑血管病治疗中心主任

国家神经系统疾病质控中心神经介入专家委员会委员

中国卒中学会神经介入专委会常务委员

中国老年医学会神经介入专业学组组长

中华医学会神经内科专委会神经介入协作组委员

中国卒中联盟常务委员

中国医药教育协会血管微创医学专业委员会常务委员

东北地区神经病学学术交流协会委员

辽宁省医师协会 神经内科分会副会长

辽宁省医学信息与健康工程学会副理事长

在神经内科领域,积极推动国家卒中中心专业体系建设,特别于神经介入领域:对颈动脉狭窄、椎动脉狭窄、基底动脉狭窄、大脑中动脉狭窄等血管复杂病变围术期评估和支架成形手术技术,巨大颅内动脉瘤支架辅助弹簧圈栓塞介入治疗及急性缺血卒中早期再灌注等神经介入治疗专业领域拥有丰富的临床经验和卓越的技术

获省科技进步二等奖二项,发表国际、国内核心期刊论文60余篇。参与制定中国脑血管疾病相关指南与共识20余部。培养研究生40余名

以“精准介入、高效救治”为理念,主导建立东北地区首个以缺血性脑血病规范化诊疗为核心的救治体系,开创了区域脑血管病微创治疗的新纪元,多项诊疗技术填补国内及东北地区空白并达到国内领先水平。深耕神经内科领域30余年,是我国脑血管病介入治疗领域权威专家,不仅以精湛技术挽救近万余例危重患者生命,更通过科研转化与人才培养,推动我国脑血管病诊疗水平与国际接轨,是兼具临床、科研与教育影响力的学科带头人

获辽宁省科技进步二等奖一项、海南省科技进步二等奖一项、辽宁省沈阳市医德标兵、中国医科大学优秀教研室主任、2018年获得脑卒中急诊关键技术全国巡讲最具推动奖。获评“东北地区脑血管病介入治疗开拓者”。获批国家专利1项(实用新型专利:快速交换型微导管及血管内治疗器械的输送系统)

中国医科大学附属第四医院神经内科是辽宁省高等教育学校重点学科,辽宁省住院医师规范化培训中心,辽宁省神经科医生进修基地,中国医科大学博、硕士学位授权单位,中国卒中学会理事单位,中华预防医学会卒中管理与控制委员会常委单位和中华医学会、中国医师学会神经介入专委会委员单位,辽宁省神经病学质量控制中心,是集医疗、教学、科研于一体的神经病学专业学科和高层次人才培养基地。

科室全面开展脑血管病、癫痫、颅内感染、周围神经与肌肉疾病、运动障碍性疾病、脊髓疾病、神经变性疾病等多项神经科疾病诊疗。尤以脑血管病为专业重点,神经介入为诊疗特色脑卒中高级救治中心承载着辽沈地区重症卒中患者急诊急救及预防治疗工作。

2008年率先在辽宁省内创建脑血管病救治中心,建立首家完整卒中单元救治体系,是国家卫健委百万减残工程专家委员会单位,国家神经系统疾病神经介入质控中心专家委员单位。全面开展缺血性卒中的规范化诊疗和血管内介入治疗技术,在急性缺血性卒中动、静脉溶栓、急性期血管内支架取栓、颅内、颅外动脉狭窄支架成形、动脉瘤弹簧圈栓塞治疗神经介入技术领域达国内领先水平。是中国卒中学会东北地区首家神经介入技术质量控制与培训基地。

科室配备有国内领先的神经影像、神经电生理、大型双C臂数字血管造影机等神经介入临床检查和科研设备。目前科室在职医师42名,其中教授、主任医师5名,副高级职称及以上占20%,90%以上医师具有博士及硕士学位,多年来承担中国医科大学七年制临床医学、五年制临床医学、临床药学等专业的神经病学理论及实习授课任务。科室目前承担国家自然科学基金课题1项,主要牵头单位开展大型临床医学研究二项,省部级及以上课题10余项,研究经费总额达200余万元,已发表SIC收录文章20余篇,国家级核心期刊文章百余篇。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。