Location(地点)

Team(手术团队)

Patient(患者)

Background(手术背景)

● 双额开颅手术常涉及额窦的骨性开口和黏膜损伤,进而可能导致脑脊液(CSF)漏和脑膜炎等严重并发症。这些并发症不仅会延长住院时间,还会增加患者的发病率和死亡风险。针对额窦开口的传统处理方法包括额窦颅化、填塞和重建,但每种方法都各有利弊,目前尚无公认的最优方案。

● 研究在2014年1月至2023年12月纳入了34名接受双侧额骨开颅术的大脑前动脉动脉瘤患者(中位年龄62岁,范围33-78岁),均伴额窦骨性开口及黏膜损伤,旨在评估缝合额窦黏膜以预防脑脊液漏的有效性。作者仅选择大脑前动脉动脉瘤病例作为研究对象,原因在于其他病因(如广泛肿瘤或外伤)往往伴随额窦黏膜结构破坏,不利于统一干预与评估。

Technique(技术)

Procedure(手术过程)

1.黏膜分离:在暴露额窦后,使用显微外科技术小心分离整个窦腔内的黏膜,以减少黏膜损伤并便于后续关闭。

2.消毒处理:碘伏棉片对分离后的黏膜进行消毒,以减少细菌负荷,防止术后感染。

3.黏膜水肿形成:手术过程中,黏膜自然肿胀,增加厚度,便于缝合。

4.黏膜关闭:在主要手术完成后,使用6-0尼龙缝线仔细缝合暴露的黏膜。

5.加固处理:在缝合的黏膜上覆盖浸泡有纤维蛋白胶的明胶海绵,增强密封效果。

6.骨性保护:用自体骨瓣覆盖骨性暴露区域,保护修复后的黏膜免受颅内压力和机械应力的影响。

7.硬脑膜附着:最后,将带蒂的额部骨膜瓣缝合到额叶底部硬脑膜上,形成生理屏障。

8.术后管理:患者术后2个月内均需避免擤鼻涕,以防止因鼻内压升高而损伤脆弱的额窦黏膜。术后住院至少1周,期间密切监测有无脑脊液漏的迹象,包括清亮鼻腔分泌物、体位性头痛或影像学检查显示的气颅。对于疑似脑脊液漏,及时进行调查和处理。鼻腔漏液时,使用试纸检测葡萄糖,同时通过前颅底连续CT扫描监测鼻旁窦液体量。

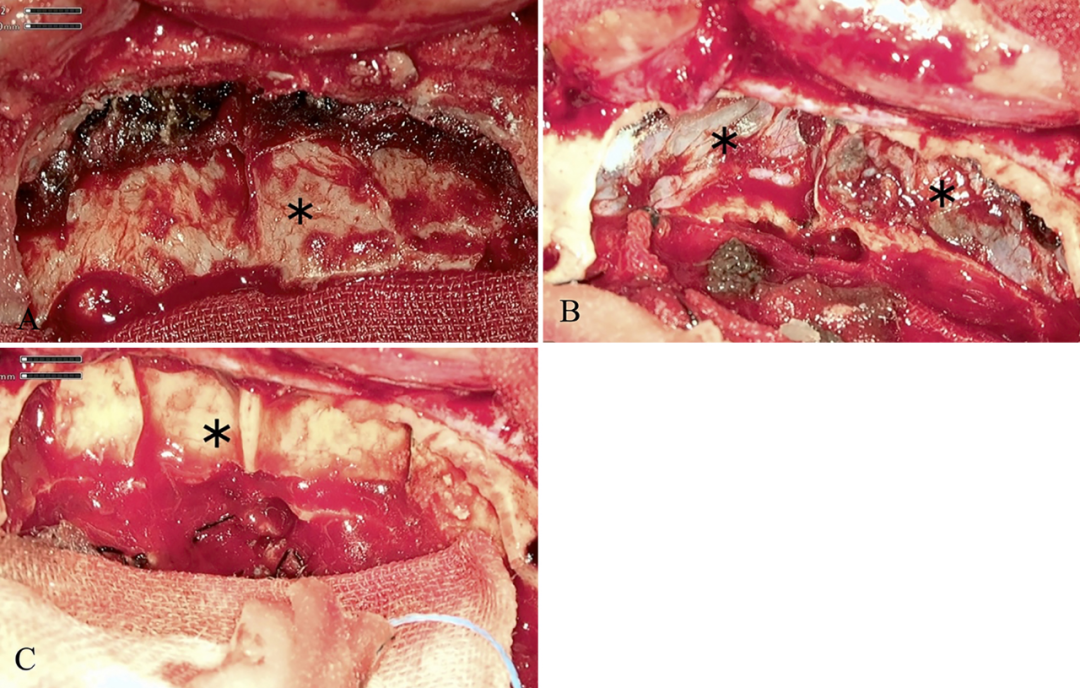

图1. 术中图像。A:双额开颅手术完成后的阶段,将黏膜推入额窦,并仅移除额窦的外板。在此之后,切下额窦的内板(星号)并用作关闭额窦时的覆盖物。B:完成额窦黏膜(星号)缝合关闭后的阶段。C:使用内板覆盖物(星号)关闭额窦后的阶段。

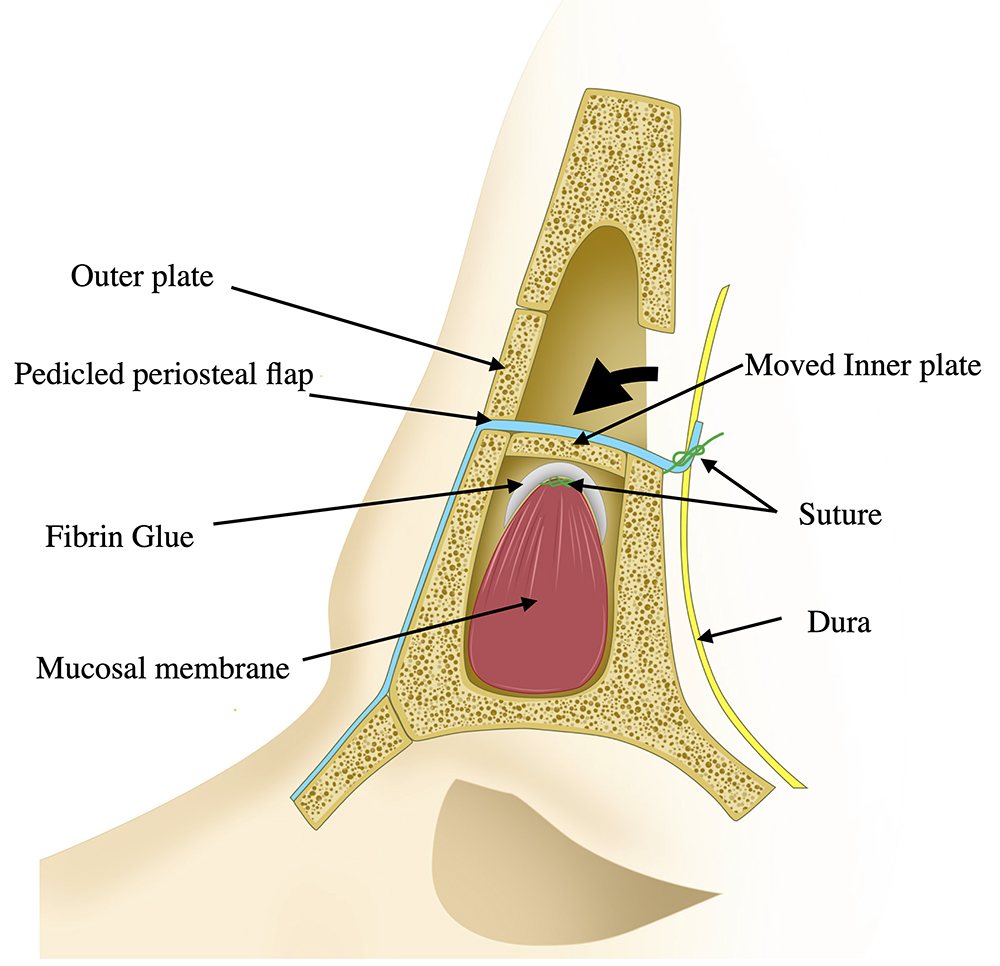

图2. 额窦(FS)黏膜和骨骼重建技术的示意图。矢状位视图显示了黏膜缝合关闭、使用内板对额窦进行骨性闭塞,以及其与带蒂骨膜瓣的关系。黑色弯曲箭头指示额窦内板的重新定位。

备注:

对于未破裂动脉瘤的双额开颅手术,采用边长约6厘米的三角形骨瓣;对于伴有蛛网膜下腔出血的病例,考虑到脑水肿的风险,骨瓣边长扩展至约7.5厘米。

Outcome(结果)

Review(手术复盘)

● 术后即刻,2名患者出现短暂的鼻腔液体漏出,经检测为生理盐水而非脑脊液,且在术后2天内自行停止。

● 术后1个月以上的CT和MRI检查显示,所有病例的额窦内均未出现液体积聚。

● 在平均52.8个月的随访期间,未观察到复发性或延迟性脑脊液漏,也未报告脑膜炎或其他与额窦暴露相关的颅内感染。

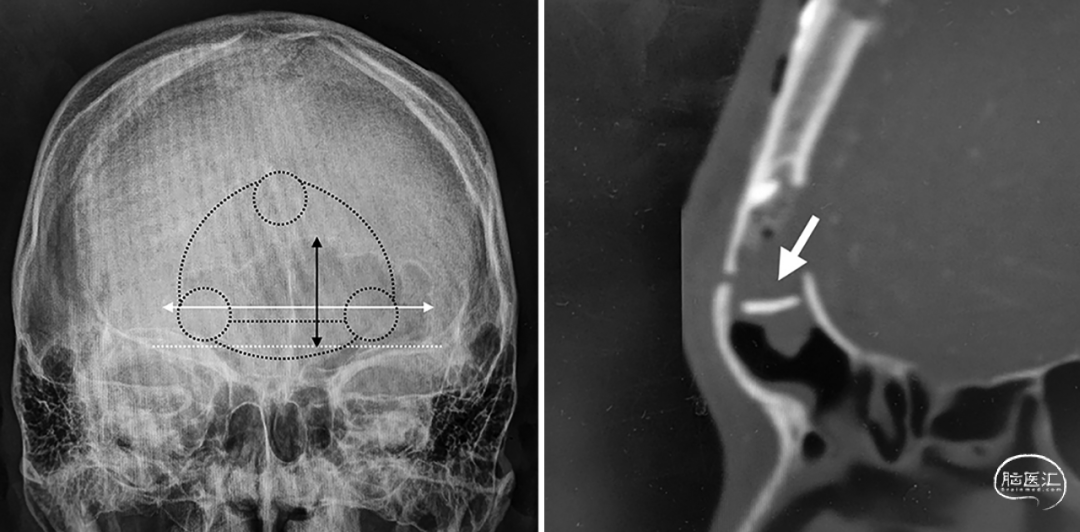

图3. 一名58岁男性患者的术前(左)和术后(右)影像学检查。左:未破裂前交通动脉瘤的颅骨平片,显示开颅手术的标准范围(黑色虚线)。额窦宽度为窦腔在冠状面上的最大横向范围(白色箭头线),高度为眶上缘(白色虚线)至窦腔最高点的垂直距离(黑色箭头线)。右:术后第8天的矢状位骨窗CT显示额窦成功闭塞,白色箭头指示使用额窦后壁作为骨帽。

● 在双额开颅手术中,针对额窦暴露的处理技术,结合严格的术后护理方案,在长期随访中显示出在预防脑脊液漏及相关并发症方面的持续有效性。该方法所用材料易于获取,操作具备可复制性,为神经外科医生应对这一常见且具有挑战性的术式问题提供了切实可行的解决方案,但术后鼻腔压力限制的最佳时长尚未达成共识。

● 本研究所采用的方法包含多项关键技术创新:包括精细保护残余黏膜层,策略性利用术中黏膜水肿促进黏膜闭合,应用自体骨瓣以减轻颅内压和机械应力,以及强调术后护理以维持修复结构的完整性。

REF:Matano F, Nounaka Y, Murai Y. Frontal sinus mucosa suture closure technique for prevention of cerebrospinal fluid rhinorrhea after bifrontal craniotomy: long-term follow-up results. Neurosurg Focus. 2025;58(2):E10. doi:10.3171/2024.11.FOCUS24703

点击二维码前往脑医汇-病例夹

查看更多精彩内容

点击二维码前往脑医汇-文献速览查看更多精彩内容

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。