往期回顾

病例简介

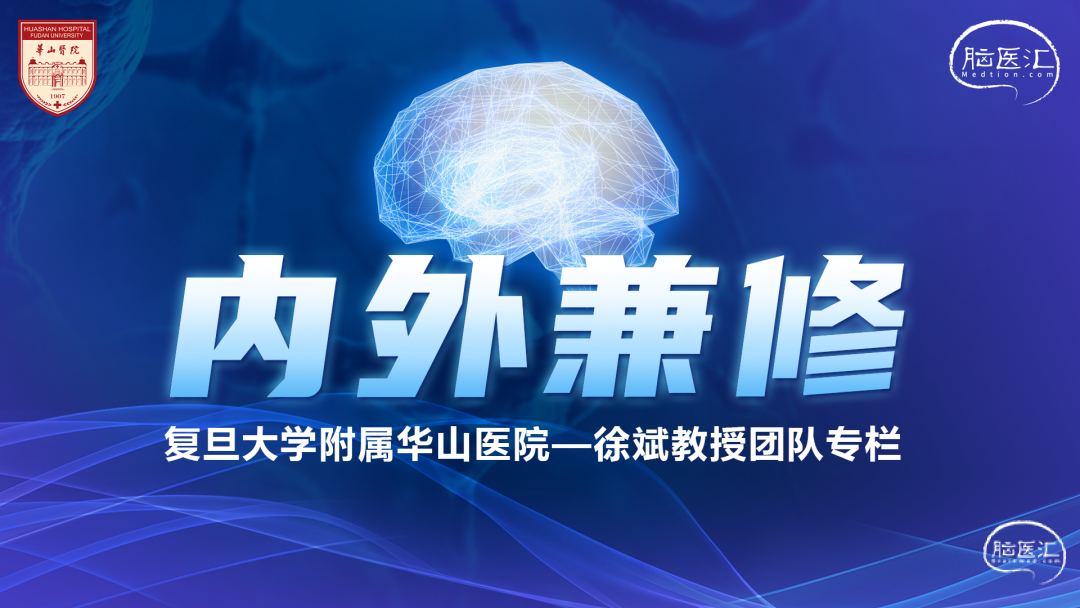

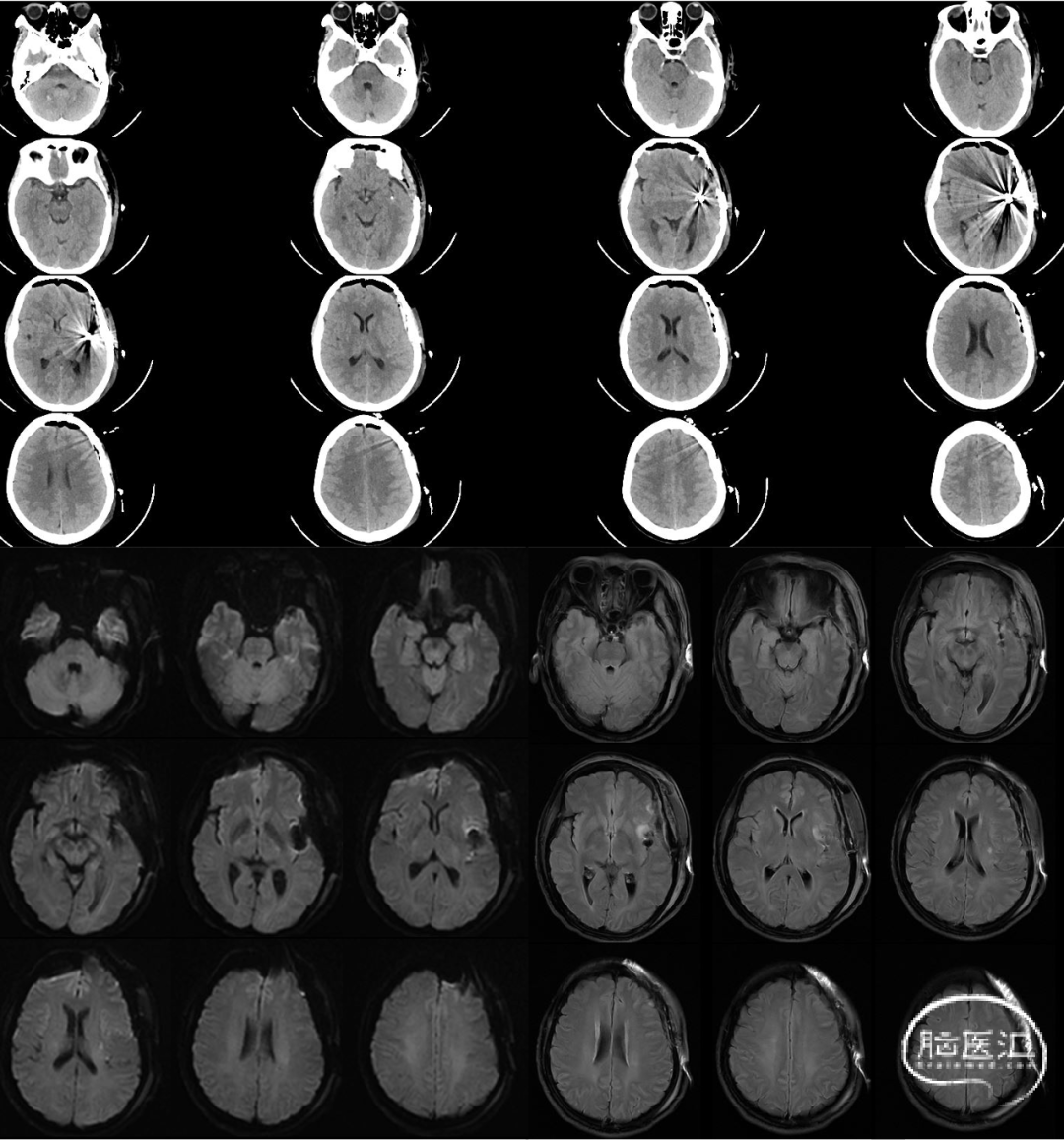

这是一位61岁女性,因头痛数月,检查发现颅内动脉瘤。根据病史基本排除既往破裂出血史。入院查体未见神经系统阳性体征。影像学检查显示左侧M3梭形动脉瘤,伴同侧颈内动脉床突上段动脉瘤(图1)。

图1. 颅内多发动脉瘤。A和B,核磁共振平扫提示左侧裂区血管性病变;B-F,左侧颈内动脉正、侧位造影和三维重建显示左侧M3梭形动脉瘤和同侧颈内动脉床突上段动脉瘤。

诊断

1.左侧M3梭形动脉瘤

2.左侧颈内动脉床突上段动脉瘤(瘤体较小,形态规则,患者选择观察随访)

手术过程

01

平仰卧位,计划无牵拉手术,未使用头架,左侧扩大翼点切口,保留颞浅动脉额、顶支备用,额颞骨瓣。

02

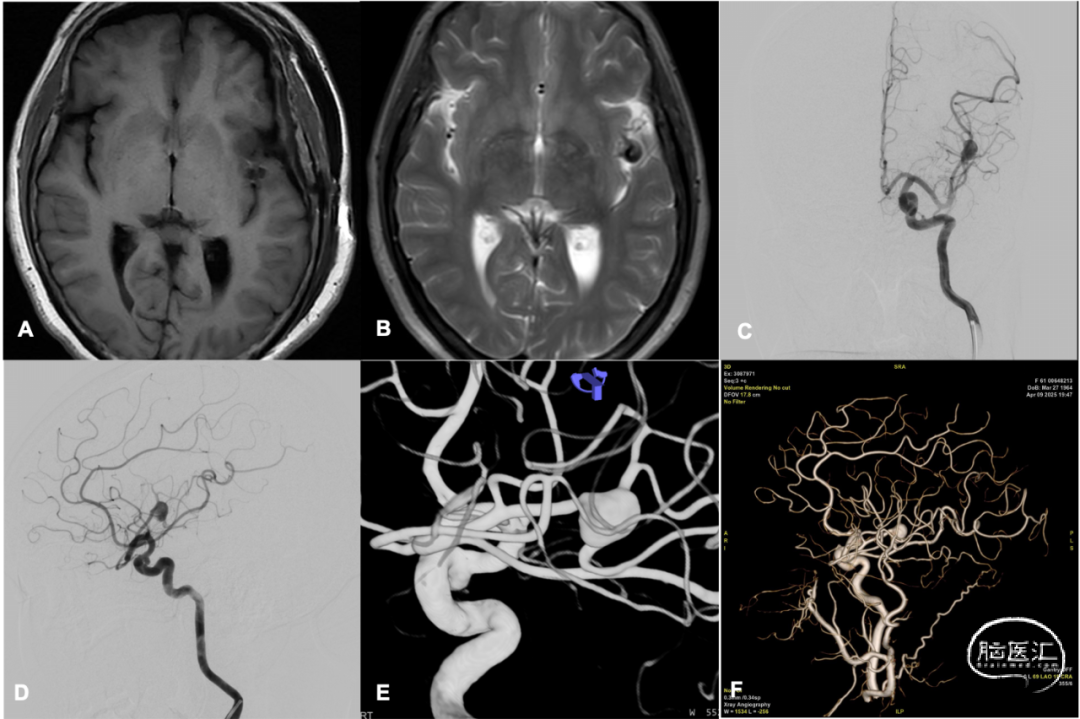

打开侧裂远端即见动脉瘤,瘤体呈白色(图2, A),壁厚且部分钙化,瘤体整体较硬,瘤腔内部分血栓形成可能,放弃塑形夹闭之预案。

03

临时阻断近端载瘤动脉后行吲哚菁绿(ICG)造影显示侧裂上方两处M4皮层支显影极慢,其中一支甚至出现逆向血流(图2, B和C, 视频1),结合DSA确认其为瘤体上干流出道的远端分支,选为受体动脉备用,松开临时阻断。自皮瓣内表面分离颞浅动脉额、顶支,与前述皮层支分别行端侧吻合术,吻合过程顺利,分别阻断时间约10分钟。

04

双支搭桥后再次临时阻断动脉瘤近心端,复查ICG造影证实吻合口通畅,两支受体动脉内的血流均明显加快,逆向血流完全消失(图2, D, E和F,视频2)。此次临时阻断持续15分钟,期间持续电生理监测,SEP和MEP均未见潜伏期延长或波幅下降等异常。松开临时阻断后常规关颅,硬脑膜、骨瓣和颞肌均解剖复位,颞浅动脉穿行处进行松解以防卡压。

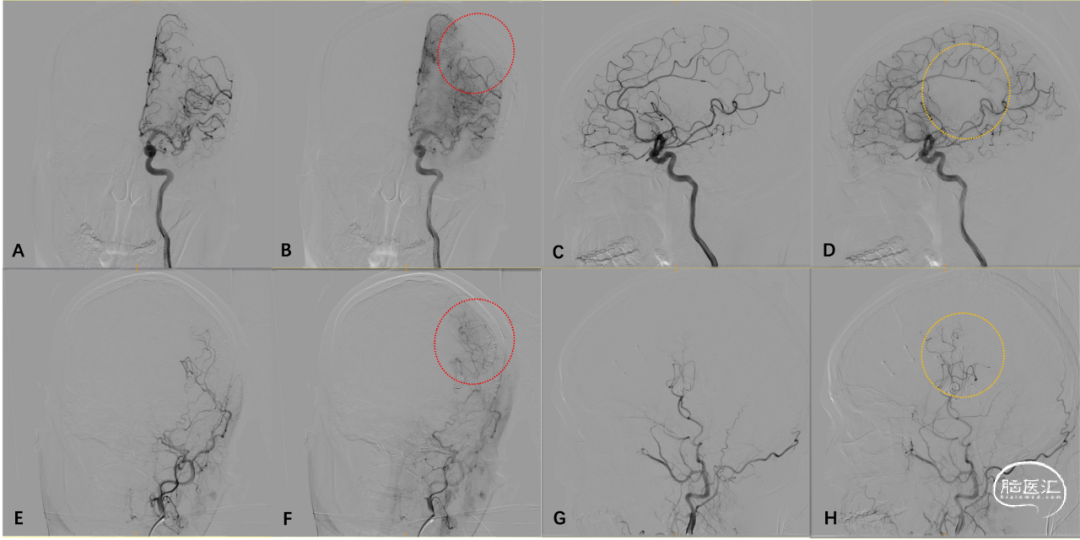

图2. 术中情况及影像随访。A. 打开侧裂远端暴露动脉瘤;B和C. 临时阻断载瘤动脉后ICG造影显示两处皮层动脉血流减慢(黑色五角星和红色箭头),甚至逆流(黑色五角星),Flow800后处理图像显示二者均为慢血流;D-F. 搭桥后再次阻断近端载瘤动脉,复查ICG造影证实两支桥动脉通畅(E, 黑色箭头),受体内血流明显快于邻近的皮层动脉;G. 栓塞前,颈内、外动脉三维造影融合图像显示动脉瘤远端供血来源,绿色为桥动脉供血区,粉色为下干流出道供血区,蓝色和橙色分别为颈内、外动脉的分支;H. 三维造影局部放大后与术中影像比对,确认两处吻合口位置(图E和H,黑色箭头),证实其为绿色区域供血;I. 颈内、外动脉三维造影与骨窗融合,显示动脉瘤、骨窗和颞浅动脉之间的位置关系。

视频1. 临时阻断载瘤动脉后的ICG造影显示两处皮层动脉血流减慢。

视频2. 搭桥成功后再次阻断近端载瘤动脉复查ICG造影。

05

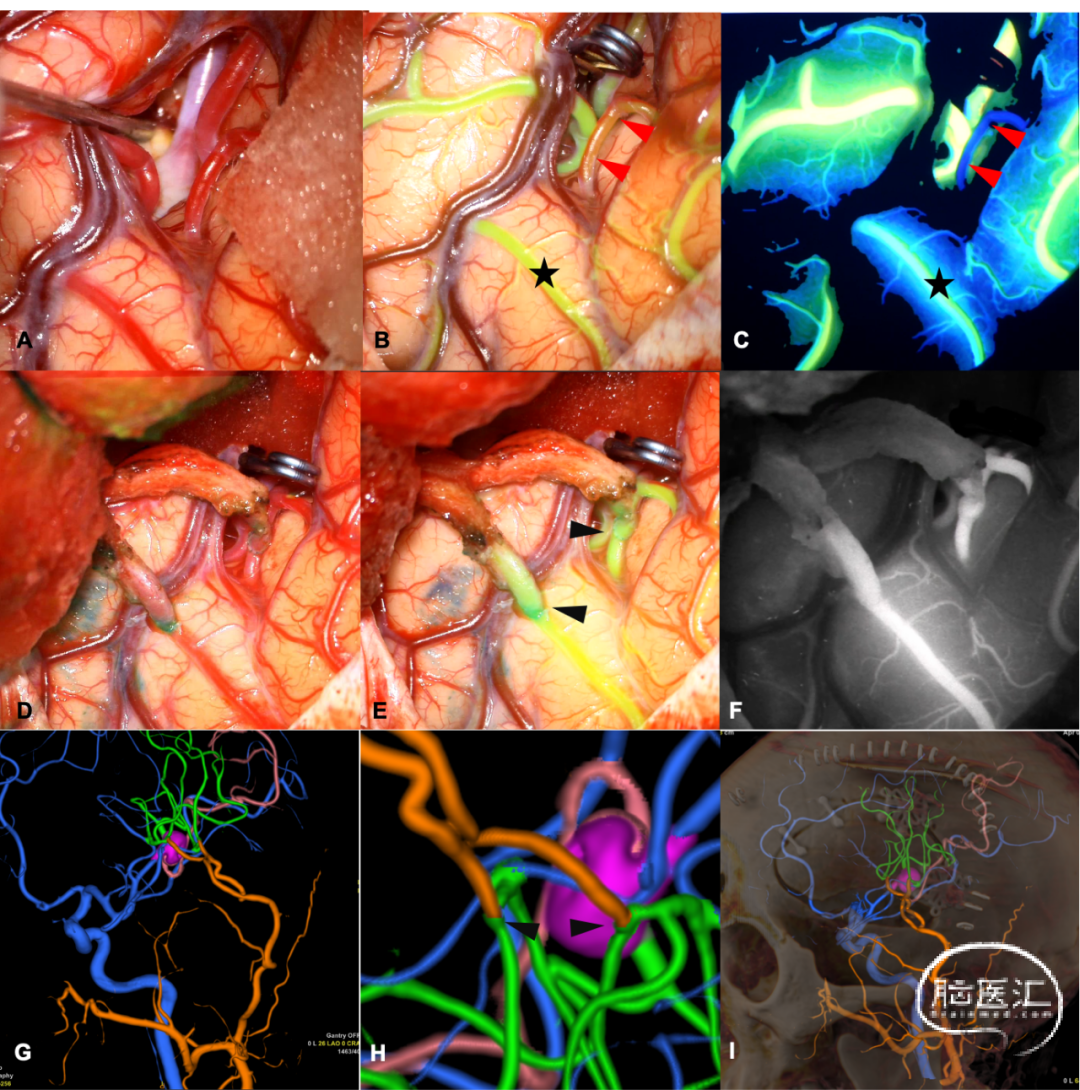

全麻下转送至导管室,复查造影示双支桥动脉均通畅,动脉瘤腔内血流较前稍慢,少许血流淤滞。将Echelon微导管在微导丝支撑下超选进入动脉瘤腔内,手推造影证实后,依次填入数枚弹簧圈,最终将瘤体上部致密填塞,下部疏松填塞,部分填塞瘤颈近端的载瘤动脉。最终造影提示上干流出道基本闭塞,远端血流完全通过双支桥动脉替代,下干流出道仍可见前向血流,流速稍慢,但未见灌注缺损区(图3,视频3)。撤管封鞘结束手术,拔除口插管后患者清醒遵嘱,无新增神经功能障碍,复查CT提示正常术后改变。

图3. 搭桥后部分填塞动脉瘤和载瘤动脉。A, B. 左侧颈总动脉正侧位造影显示左侧M3动脉瘤基本同术前,瘤腔内血流稍慢,侧位可见少许液平(B);C. 微导管进入瘤腔后手推造影,左下方小图为最终的弹簧圈形态,瘤体上部较致密下部较疏松;D和G,左侧颈内动脉正侧位造影显示瘤体和载瘤动脉部分填塞后,上干流出道近全闭塞,下干流出道仍有前向血流,但流速减慢;E和H,左侧颈外动脉正侧位造影显示上干流出道远端血流通过颞浅动脉双支搭桥替代;F和I,左侧颈总动脉正侧位造影显示无灌注缺损区。

视频3. 栓塞术后即刻,左侧颈总动脉侧位造影。动脉瘤的上干流出道通过双支桥动脉供血,下干流出道供血区仍然主要通过载瘤动脉-动脉瘤通路进行供血。

术后处理

01

术后按照缺血性脑血管病搭桥手术的治疗方案,不抗凝或抗板,维持基础或稍高血压、适当扩容、稀释血液、清除自由基、脑保护、预防癫痫及其他对症支持治疗,严密观察患者意识、语言、肢体肌力等神经功能状态。术后患者神经功能状态持续稳定,D5复查头CTA提示动脉瘤基本不显影,CT和MRI均证实大脑结构无脑缺血等新增异常(图4)。

02

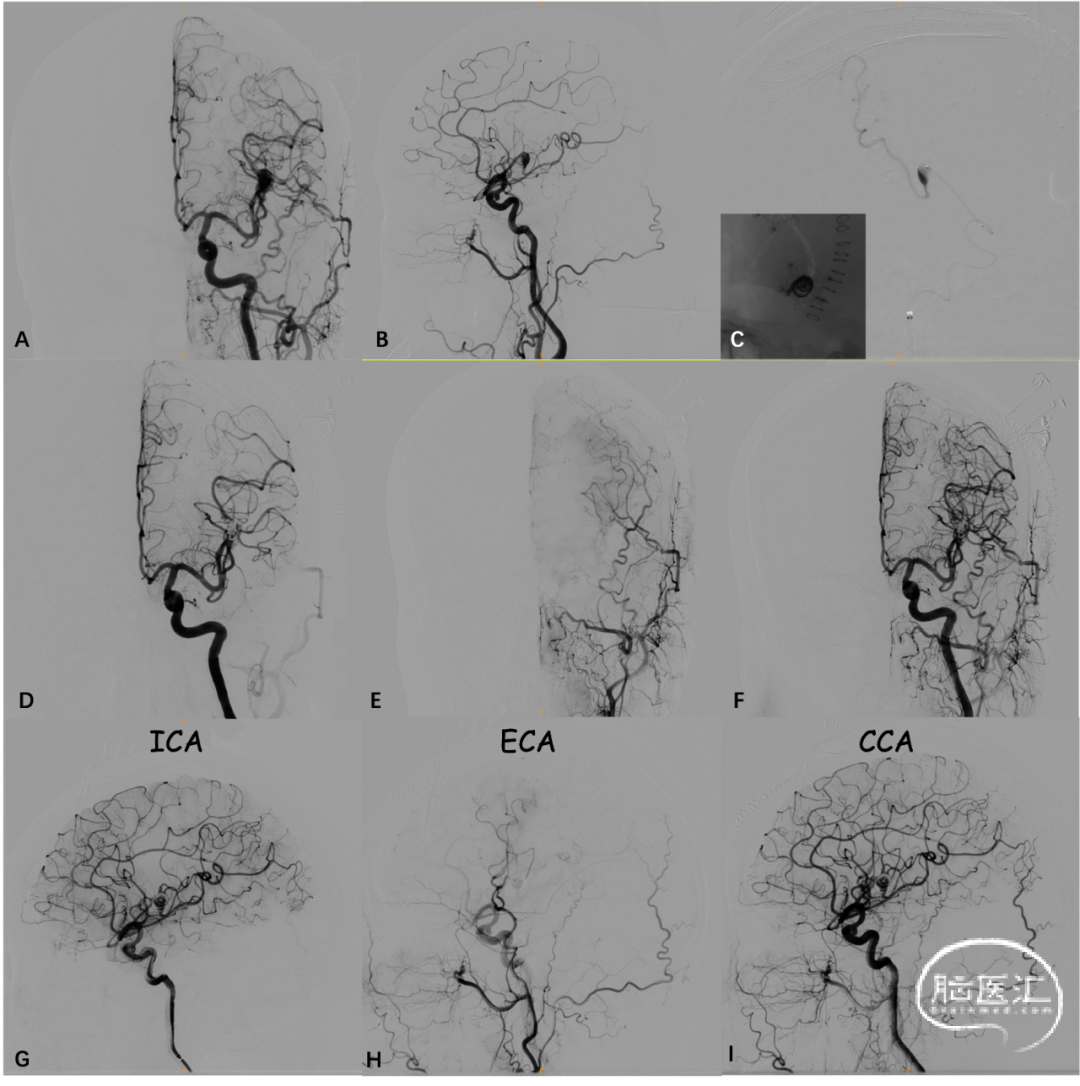

D7复查DSA证实动脉瘤完全不显影,双支桥动脉通畅,管腔较前略有增粗,主要供应瘤体上干流出道之供血区,而下干供血区主要通过临近区域软脑膜代偿,血流略慢,但无明显灌注缺损区(图5,视频4)。患者于术后第9天顺利出院。

图5. 术后一周DSA复查结果。上下两行分别为左侧颈内、外动脉的正侧位造影,显示动脉瘤完全消失,上干流出道的供血区(红色虚线-正位,黄色虚线-侧位)通过双支桥动脉完全替代;下干供血区通过软脑膜吻合供血。

视频4. 左侧颈总动脉旋转造影显示动脉瘤完全消失,远端血流通过桥动脉和软膜支完全代偿,无灌注缺损区。

术中困难和处理

01

这是一例左侧M3的钙化梭形动脉瘤,流入道和两支流出道呈“三叉戟”样分布,两支流出道分别位于上下两极,塑形夹闭同时保护二者很难实现。术前计划时,我们认为更具可行性的方案是保一支闭一支,后者远端通过搭桥来替代。但是术中发现瘤壁较厚,部分钙化,甚至瘤腔内有部分血栓形成可能,整个瘤体较硬。因此塑形夹闭的方案完全无法实现,两支流出道都需要血流替代。

02

随之而来的问题是在哪里搭桥。术中ICG造影可用于识别远端血流变慢的分支,将其作为受体动脉。搭桥后再次阻断并重复ICG造影,确认远端血流已被桥动脉成功替代。

03

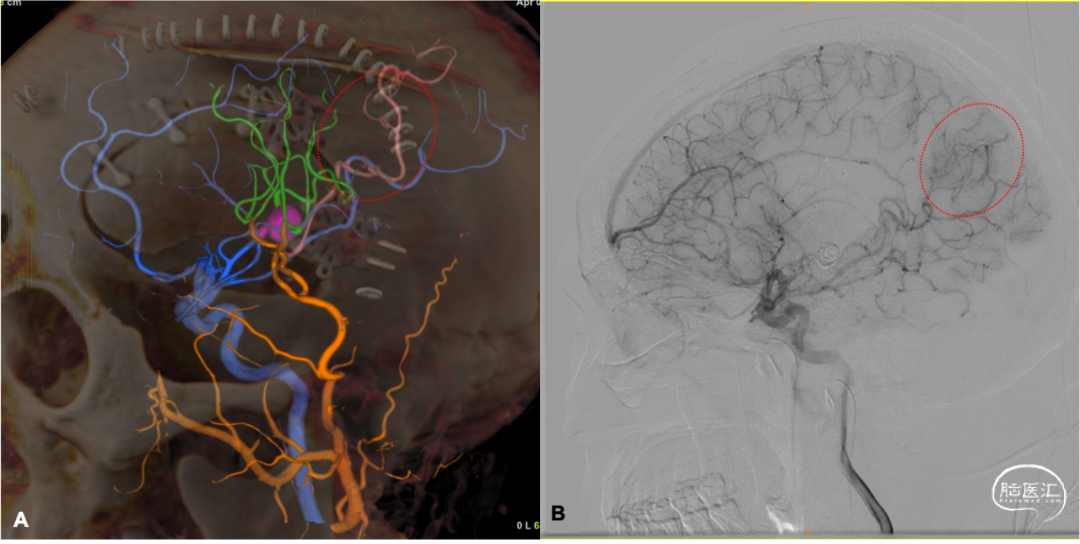

另一个问题是替代性血流是否足够?该动脉瘤上下两支流出道的供血区距离较远,上方的供血区正好在骨窗范围内,很容易通过颞浅搭桥进行替代;然而下方流出道的供血区靠后,搭桥较为困难(图6, A)。针对后者,我们的考虑如下:①该供血区位于大脑中、后动脉分水岭区域,解剖上存在更多的软脑膜代偿通道(图6, B),对直接替代性搭桥血流的需求较小;②两次临时阻断期间,持续的电生理监测均未发现明显异常(其中搭桥后的阻断时间更长,约15分钟),也间接提示动脉瘤远端存在一定的侧枝代偿;③根据笔者经验,通过载瘤动脉的亚急性闭塞,可以促进桥动脉和侧枝代偿的强化,进一步降低远期缺血风险。

图6. 下干流出道的供血区及其血流替代。A. 三维造影与颅骨融合成像提示下干供血区位于骨窗后;B. 术后一周,左侧颈内动脉侧位造影显示下其主要通过软膜支代偿供血,血流较邻近区域稍慢,但无灌注缺损。

04

如何实现载瘤动脉的亚急性闭塞?在血管外进行近端夹闭,只能提供“全或无”两种选择,没有中间状态,没有回旋余地,一旦桥动脉和侧枝代偿血流不够,很容易出现脑缺血。而在血管内,则可以通过弹簧圈的填塞密度来调控近端血流,诱导瘤腔和载瘤动脉的亚急性闭塞,为桥动脉和侧枝代偿的强化争取时间,用时间换代偿。这种做法的好处是可以通过填塞密度来控制血栓化闭塞的快慢,理想的情况是两股血流平稳交接,完美替代。

05

弹簧圈填塞过程中的技术细节。由于上方流出道的血流已有较好的替代,而下方流出道主要依赖软膜支代偿,对近端血流的依赖更大,因此在填塞过程我们采用分部填塞的策略,上方致密下方疏松,而且每填入一枚弹簧圈后都在解脱前复查造影以评估其远端血流的情况。最终复查造影提示上方流出道的血流被颞浅动脉双支搭桥完全替代,下方流出道之供血区通过软膜支和减慢的近端血流共同供血,无明显灌注缺损,决定结束填塞。

06

术后针对性的进行迟发性脑缺血的防治,包括维持基础或稍高血压、扩容、稀释血液、清除自由基等治疗,严密观察评估神经功能,结合动态影像随访,均未发现脑缺血迹象。术后第五天复查CTA提示动脉瘤已不显影,术后一周复查DSA证实动脉瘤完全消失,其远端血流分别通过桥动脉和软膜支代偿完全替代,其中下干远端区域的毛细血管染色略有延迟,但无灌注缺损。

总结

复合手术仍是治疗复杂大脑中动脉瘤的一大利器,颅内外搭桥可以进行有效的血流替代,部分栓塞可以诱导动脉瘤和载瘤的亚急性闭塞,为桥动脉和侧枝代偿的发展壮大提供缓冲期。但目前仍缺乏可靠的量化指标进行指导,很大程度上仍依赖术者的个人经验。填塞过程如能在持续电生理监测和皮层动脉压强监测下进行,可能会更加精确和可控。此外,在完全闭塞之前,动脉瘤仍有一定的破裂出血风险。

点击二维码即可进入内外兼修专栏

徐斌 教授

复旦大学附属华山医院

● 复旦大学附属华山医院神经外科教授、东院神经外科执行主任

● 亚洲神经外科医师协会(ACNS)副主席

● 亚洲澳洲神经外科协会(AASNS)教育委员会共同主席

● 世界神经外科学院WANS委员

● 世界神经外科联盟(WFNS)脑血管病诊疗委员会委员

● 意大利海外神经外科导师

● 多个国家级专业学会委员、多本国际杂志评审专家,长期从事脑血管病的临床医疗及基础研究,尤其擅长缺血性脑血管病及烟雾病的血管吻合手术,已完成16,000余例搭桥手术

廖煜君 主治医师

复旦大学附属华山医院

复旦大学附属华山医院神经外科主治医师,中国研究型医院学会脑血管病学专业委员会青年委员。师从毛颖、徐斌教授,复合型脑血管病医生,可独立开展显微手术和介入手术,年手术量两百余例。主要研究烟雾病,全程参与“烟雾病中国专家共识”的讨论和定稿,作为主要完成人参与多项国家自然科学基金面上项目。

李智奇 主治医师

复旦大学附属华山医院

复旦大学附属华山医院神经外科主治医师,目前是徐斌教授团队成员,复合型脑血管病医生,能完成显微外科手术和介入手术。目前主要研究方向为脑血管病,颅脑外伤急重症,主持国家自然科学基金青年基金一项,作为主要成员参与数项国家自然科学基金面上项目。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。