![]()

扩大中颅底入路有多个版本,哪个版本正确?

没有正确与否!个人认为,扩大中颅底入路的理念一直不断进化……

在不同历史阶段,对于扩大中颅底的描述、理解和应用并不相同。

1961年,House教授使用显微镜,颞下硬膜外磨除内听道顶壁治疗耳硬化症,开创了全新的显微神经耳科时代,重新优化和复兴了中颅底入路。在此基础上,沿着中颅底手术视角,耳科医师和神经外科医师开始拓展,逐步扩展岩骨、乳突、蝶骨等骨质磨除范围,以扩大中颅底入路应用。这些在不同时期,扩展范围不尽相同的入路,都可以称为扩大中颅底入路。

最初,House教授用中颅底入路切除局限于内听道的听神经瘤,自1975年开始,以Bocheneck教授为代表的耳科医师,把岩骨磨除范围逐步扩展到内听道外侧的后方岩骨和乳突,用于改善视野,切除中、大型听神经瘤,取得了满意的治疗效果。

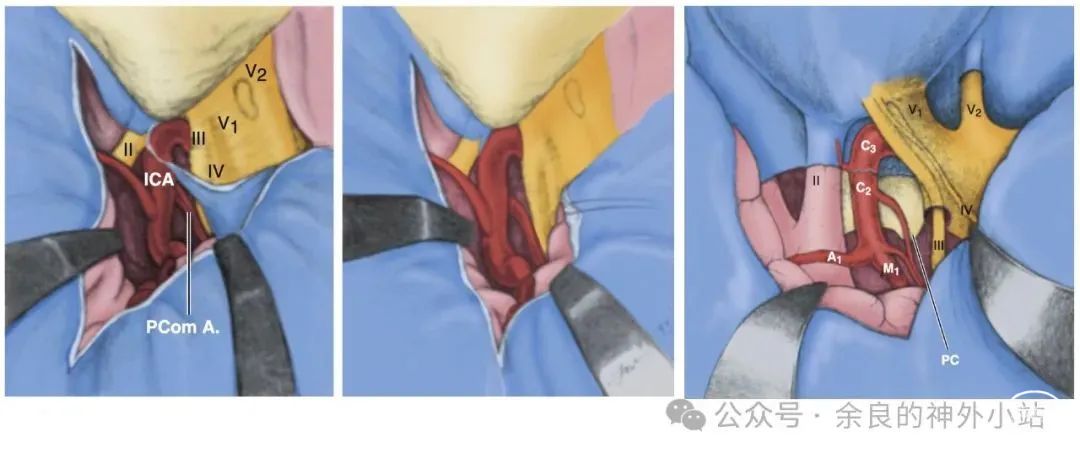

1983年,Kawase教授把岩骨磨除限定在内听道内侧的岩尖区域,即Kawase三角骨质,成功夹闭低位基底动脉瘤,开创了神经外科岩前入路的新时代!此后,这个入路更多的被用以切除岩斜区脑膜瘤和三叉神经鞘瘤等病变。由于岩前入路不损伤Labbe静脉,没有乳突骨质缺损,不打开鼓室而避免引发CSF漏,在直视下分离脑干和肿瘤界面、可早期阻断肿瘤血供等优势,可以在很大程度上替代复杂的乙状窦前入路。

1994年6月,Fukushima教授和他的学生Day教授发表论文,在岩尖骨质磨除上提出菱形窝概念,进一步明确界定岩尖磨除范围。

同年8月,师生再次发表论文,提出硬膜外颞极入路(Extradural temporopolar approach)的概念:硬膜外磨除前床突,广泛剥离位于三叉神经表面的中颅底硬膜,即海绵窦外侧壁,同时把手术视角从前内侧(Dolenc 入路视角)转换为前外侧,最大程度减少颞叶牵拉和硬膜下操作。这篇经典文献,后来由Day教授、冯栋侠教授、Fukushima教授补充内容并配以精美图片,收录入著名神经外科教科书《 Schmidek and Sweet's Operative Neurosurgical Techniques(6th)》第38章《累及海绵窦肿瘤》。(推荐阅读:累及海绵窦肿瘤(上))

2006年Fukushima教授应用Two Fans模型,把手术视野从岩骨(Posterior Fan)扩展到中颅底(Anterior Fan),两个手术视野进行统一,彻底改善Kawase入路手术视野狭小,操作空间局限,角度单一的弊端!

此外,还创立Fukushima血管搭桥技术。向颅外方向的扩展,则提出“T- Bone”切除颧弓,扩展前颞下窝、中颞下窝技术,进一步延展了扩大中颅底入路的使用范围,也确立Fukushima教授在中颅底大师的地位。

佟小光教授擅长应用扩大中颅底技术解决复杂血管病变和海绵窦、岩斜区等肿瘤性病变,在长期手术实践的基础上,把颅底硬膜外技术、血管技术和颅底肿瘤切除技术融为一体。他把中颅底类比“中原”,指出一个成熟的神经外科医生应掌握中颅底技术以“逐鹿中原”……

他提出(以下为佟教授原话):

“中颅底概念局限在海绵窦前中范围、扩大中颅底通过两个视野,从海绵窦前一直扩大到岩斜区。提供交叉视野,Fukushima教授提出和倡导的!我在2016 Fukushima恳谈会中,开场就是扩大中颅底入路致敬老先生!Dolenc、翼点入路、Kawase都是单视野入路,而扩大中颅底是双视野,横跨蝶骨嵴和岩骨嵴,与其说Hakuba是粗放型的联合入路,Fukushima通过两个扇形合并到了一个标准的术式,这是一场革命!”

“扩大中颅底入路集翼点入路、Dolenc入路、Kawase入路之大成,利用翼点入路外侧裂充分打开,释放脑脊液,整个颞叶塌陷;Dolenc入路处理颅底和海绵窦前部;kawase入路处理侧颅底;Glasscock三角控制血管和bypass;Parkinson三角的处理;这些技术联合起来,才具备处理复杂中颅底病变的基础!”

佟教授指出扩大中颅底的理念是神外的,主要来自脑血管颅底的颞前入路(翼点入路的补充),加上颅底的磨除。

推荐阅读:学习翼点入路“加强版”:颞前入路

点击并识别二维码,即可查看详细内容

至此,神经外科医生已经摆脱ENT医师对扩大中颅底入路认识和使用上的束缚,在理念和手术实践上完成超越!

(以上内容为个人理解,可能偏颇,供朋友参考!)

![]()

作者简介

![]()

余良 教授

广西医科大学第一附属医院

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。