当我下定决心花半年时间去实验室学习解剖时,有很多人是不解和疑惑的。有人说:“你都副主任医师了,还需要去学习吗?况且还是去学解剖,还要学半年?真有这个必要吗?”。我觉得有这样的疑惑很正常,因为在我来学习之前,我心里也有这样的疑惑。但是,现在,答案非常明确,我觉得太有必要了。

首先,在这里需要说明的是,这里所说的解剖不是单纯意义上的解剖,而是以临床颅底手术入路、经典神经外科技术为主导的应用解剖。作为每一个年轻医生,我们都渴求知识、渴望提高自己的手术技术以便更好的服务患者,但是,在这一过程中,有捷径吗?如果非要说有,那就是扎实的显微解剖学习和训练,可以说这是一条最艰苦的捷径。这也就像,我们每个人都希望学好英语,但学习英语有捷径可走吗?不积跬步无以至千里,不积小流无以至江海。我平时听到学生关于英语学习最多的一个问题就是“老师,学习英语的捷径是什么?”。其实,世上哪有那么多捷径可走,有的只是踏实、努力和坚持,如果没有投入足够的时间和精力,是肯定学不好的。

我们这一届解剖班共有十一位学员,来自于五湖四海,从广东到黑龙江,从包头到乌鲁木齐,从住院医师到主任医师都有,很多人都来自于国内三甲教学医院和当地最大的医院,其中有些人已经是科室主任和科室的绝对骨干。按佟老师“有教无类”的理念,解剖班从来不会拒绝任何一个基层医院或基础较差的医生前来学习。

学员们在一起进行解剖

学员们在一起讨论问题

在神经外科数世纪的不断发展和完善中,解剖是任何手术进步的核心,是手术操作的基石,从Galen到Yasargil的所有前辈都意识到了这一点。显微神经外科时代对显微解剖知识有了更高、更精确的要求。因此,对于所有青年神经外科医师,夯实解剖这一基础就显得尤为重要。

天津市环湖医院以及佟小光老师、乔婕老师为我们的学习和生活提供了最大的便利和条件。在这里人手一台Zeiss练习用显微镜、每人一个尸头标本。日常学习中,除了大量经典文献和解剖学书籍的阅读外,可以随时去解剖室进行解剖操作和血管吻合训练,也可以随时去手术室观摩手术。更为幸运的是,从我们这一届开始,增加了神经内镜的解剖培训,并特意邀请协和医院姚勇主任、同仁医院康军主任以及环湖医院耳鼻喉科及神经外科的老师为我们授课。自此,环湖医院解剖班涵盖了所有现代神经外科四大技术的培训:显微镜技术、内镜技术、Bypass技术及神经修复技术,已经成为环湖医院在中国神经外科界最靓丽的一张名片。生活上,医院为我们提供了宿舍,有免费的WIFI,并且还有自习室和健身房。由于医院远离闹市区,是一个特别适合静心学习的地方。解剖班学习氛围浓厚,大家从互相的讨论和学习中取长补短、获益良多,有些学员经常看书和做解剖直至深夜甚至到第二天凌晨。

学员们在自习室学习

栉风沐雨,薪火相传;筚路蓝缕,玉汝于成。佟小光老师于2005年从美国回来后,就致力于解剖学的培训。在佟老师数十年如一日的坚持下,环湖医院解剖班从无到有,从小到大,并成为国内最好的显微神经外科解剖培训班之一,为全国培养了大量的优秀的神经外科医生。这其中的辛酸、坚守和付出的大量心血,是我们常人所无法体会到的。

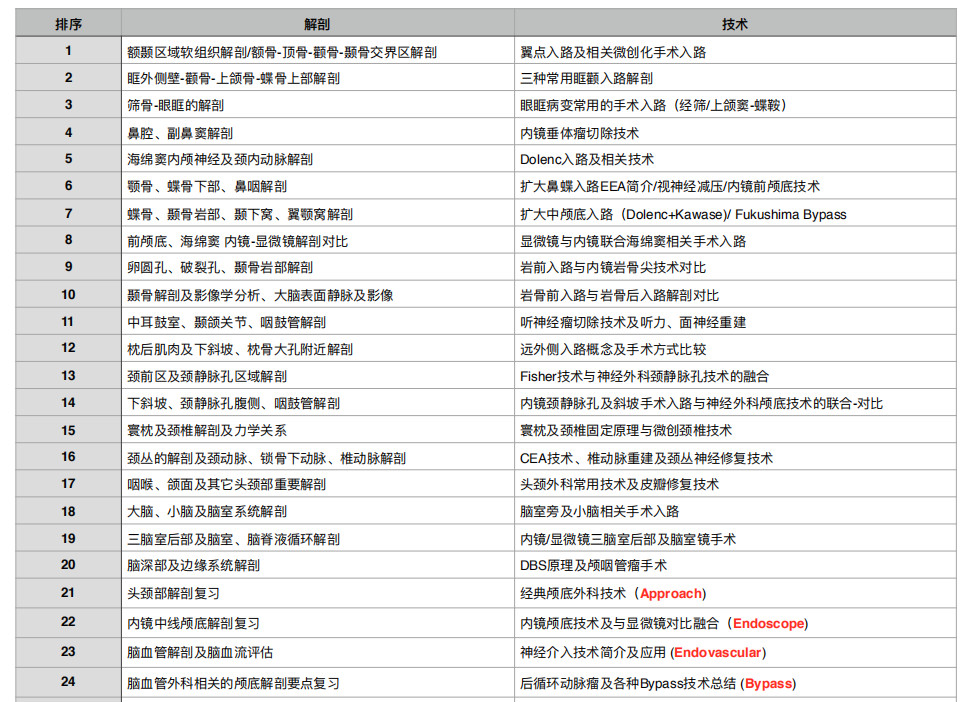

6个月、24讲颅底入路以及24讲脑血管的讲座,每周一晚上,在一天繁忙的手术和临床工作结束之后,佟老师雷打不动为我们授课,经常是顾不上吃晚饭就为我们讲课,一讲就是几个小时,解剖班每一位学员都被佟老师的这种执着精神所感动。桃李不言,下自成蹊。饮水思源,人必须要有感恩之心,佟老师不但给我们传授了解剖知识和手术技术,也教会我们做人的道理、处事的方法。而这一切,我们无以为报,只能在回到各自的单位后,继续努力学习、不断提高技术,以造福于当地百姓。学习经典、传承经典、肩负使命、守土有责。乔婕老师负责了实验室所有的具体工作,包括标本的准备、设备的维护、耗材的领取等等具体事宜,并为我们购置了大鼠用于血管吻合训练,感谢她辛勤的工作和付出。(由于本解剖班报名人员较多,有意愿参加解剖班的医生请提前与乔婕老师联系、预约报名。)

解剖的过程是一个练基本功的过程、也是Combine training的过程。每天闻着福尔马林、酒精和标本的味道,这个过程是单调的、漫长的、乏味的甚至是枯燥的。但,学习解剖的过程又是一个很有意思的过程。当以前那些对于自己来说非常陌生的解剖标志和结构,在显微镜下一步步显现出来时;当那些难懂的手术入路和关键技术在自己脑海中越来越清晰的时候;当自己收获成百上千张精美的解剖图片时,你才能领略解剖带给你的快乐。

左侧面神经解剖

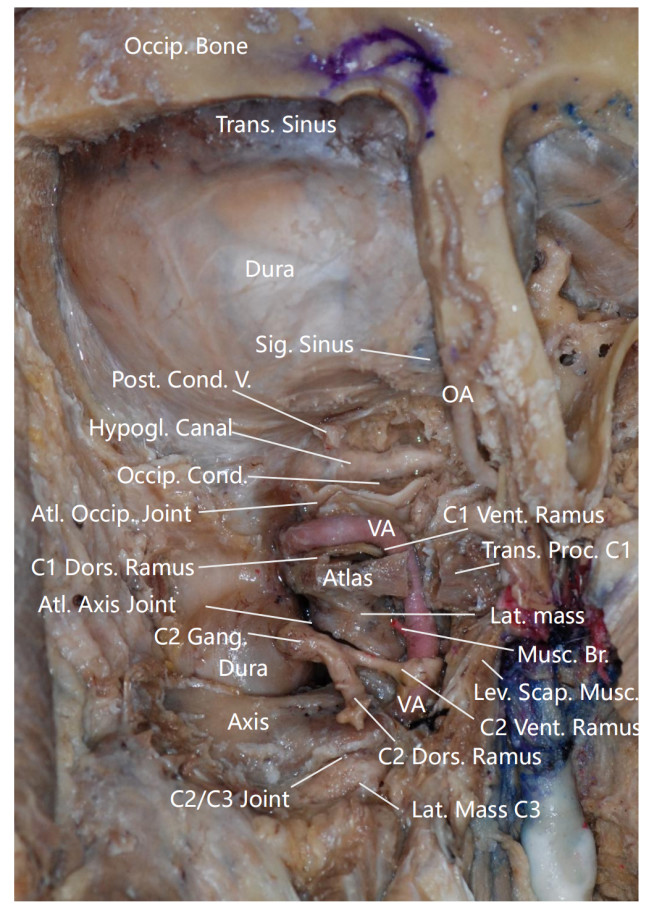

右侧远外侧入路

欧美国家的显微解剖训练由来已久,随着国内各大医院(特别是大型三甲教学医院)对这项工作的重视,相信不久的将来,国内的神经解剖显微实验室会如雨后春笋般不断涌现。显微解剖培训必定会越来越受到重视,建议每个年轻医生至少花半年的时间用于显微解剖培训,包括颅底解剖、血管解剖、内镜解剖及显微血管吻合等。并且不断将解剖知识与临床手术知识结合、融合并内化为自己的知识和技能。在实验室花半年时间,掌握70%的解剖知识,为患者服务三十年。

亨利·马什在《生命的抉择》一书中曾经写到:每个神经外科医生的心底都有一块墓地,那里安放着那些因为手术而永远未能苏醒的患者。能从实验室获取的知识和技能,就不要从患者身上获取。我们终其一生,实验室训练--理论学习--临床实践,不断重复、不断训练、不断努力的目的,就是为了让自己内心的墓地里面这样的病人少一点、再少一点。

临近离别,竟有几分伤感和不舍。就像佟小光老师当年离开美国Florida时的情景一样。当时,Rhoton教授问佟老师,你在美国的这两年都学到了什么,他回答说这两年我学到了很多很多。Rhoton教授说:现在你根本不知道你学到了什么,十年后你可能才能体会到你今天学到了什么。以我的悟性,可能十年后我也不能完全明白我学到了什么,有些高难度的手术,可能我一辈子都没有机会去做。但是,要问我的收获,有一点我很明确,那就是“我知道了自己的无知”,我知道了自己的不足以及今后努力的方向。

感谢环湖,感谢佟老师,感谢乔老师,在这里,我们收获了知识、收获了技术、也收获了友谊和绵长的情谊。感谢佟老师的倾囊相授,为我们打开了一扇门,让我们领略到了神经外科的魅力,让我们热爱上了解剖,借用Rhoton教授的话语:这种感激发自我的内心深处,也源自于人类所独有的、最珍贵的大脑。

以下是日日夜夜一起奋战的兄弟们:

梁远生(广东医科大学附属医院)

候成智(吉林省人民医院)

文平(内蒙古包头医学院附属医院)

王建会(河北省宁晋县医院)

吴昊(新疆医科大学第一附属医院)

张俊和(哈尔滨医科大学第二附属医院)

吕沛东(河北省邯郸市人民医院)

马小二(河南省焦作市人民医院)

魏俊(湖北省孝感市中心医院)

张极星(黑龙江齐齐哈尔医学院第三附属医院)

张祎年,兰州大学第二医院副主任医师,副教授,博导。