在2021-2022年,Lawton教授团队在Journal of Neurosurgery陆续发表了几篇关于脑干海绵状血管畸形(BSCM)亚型的重要论文,对我们探讨和认识海绵状血管畸形疾病及相关的手术入路有重要指导意义。近期尝试进行翻译学习,有很多不准确的地方不吝指导。

作者提出了一种基于临床表现(综合征)和解剖位置(通过MRI识别)的脑干海绵体畸形的新分类法,可用于指导手术入路的选择,这可能会提高临床沟通的一致性,并有助于帮助改善患者的预后。作者认为CM在大小,形状,位置和外观上变化无穷,BSCMs并不总是根据我们的分类学来定义和描述,大约三分之一的中脑病变跨越多个区域。多区域的大病变使我们的分析复杂化。识别独特的临床综合征取决于详细的神经系统检查和医疗记录中的精确记录,在某些情况下是有限的。这些临床数据比解剖MRI数据更具确定性和主观性。

#脑干# #海绵状血管畸形# #海绵状血管瘤#

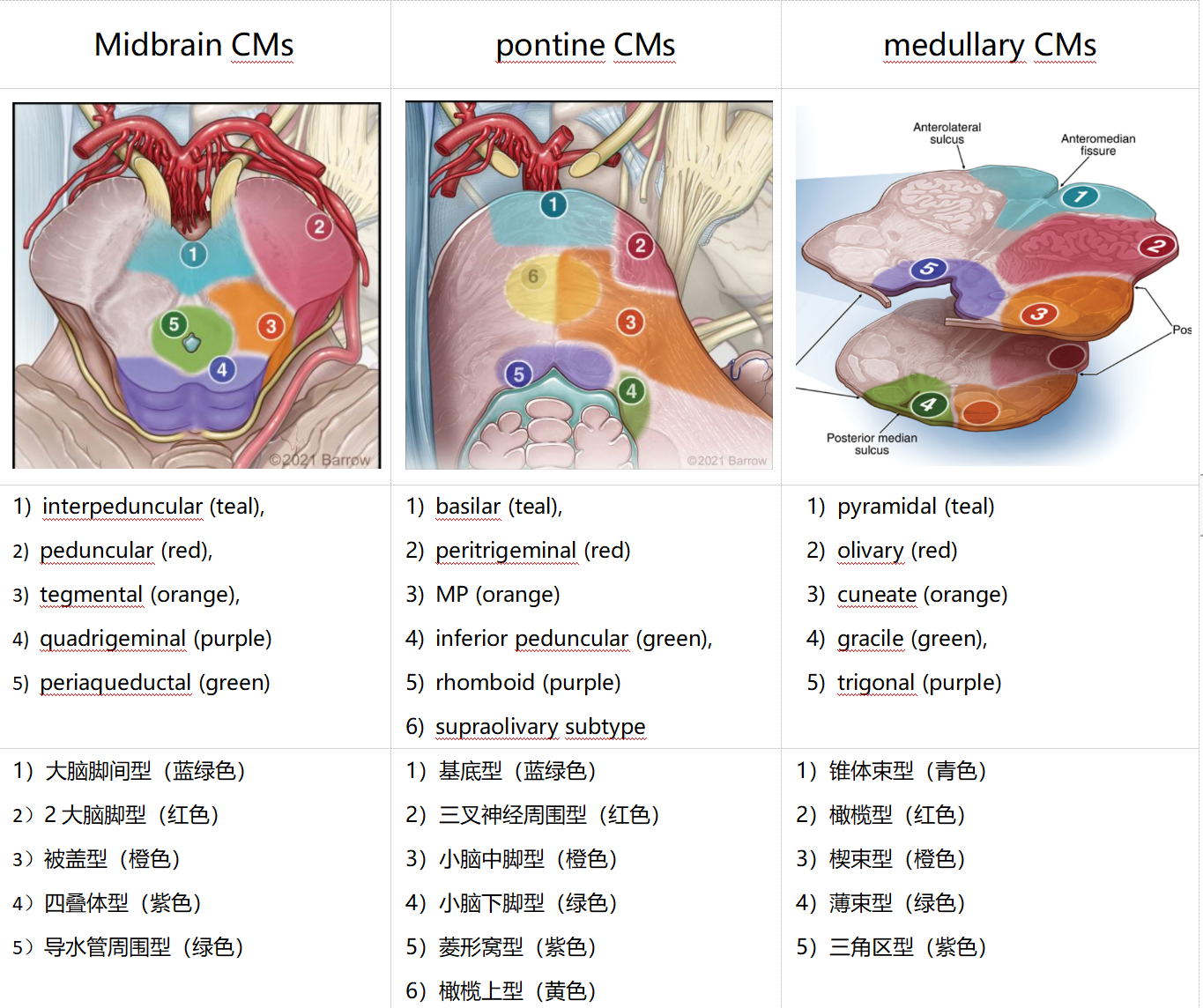

中脑亚型(5种)

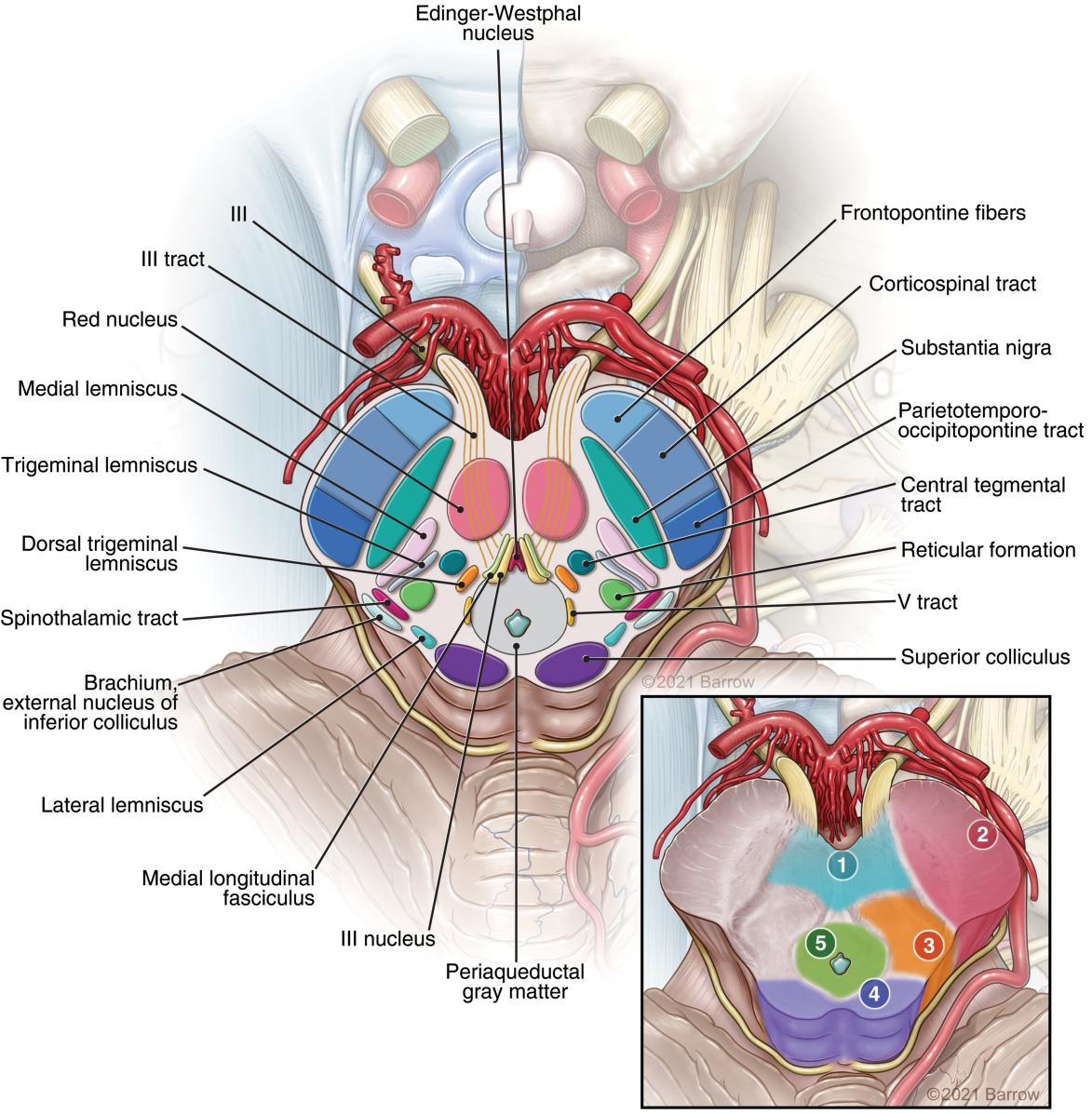

图1.中脑解剖和CM亚型概述。中脑神经核和纤维束的解剖结构以轴向面显示。图中显示了 5 种亚型的位置,其中 1) 大脑脚间型(蓝绿色),2) 大脑脚型(红色),3) 被盖型(橙色),4) 四叠体型(紫色)和 5) 导水管周围型(绿色)。

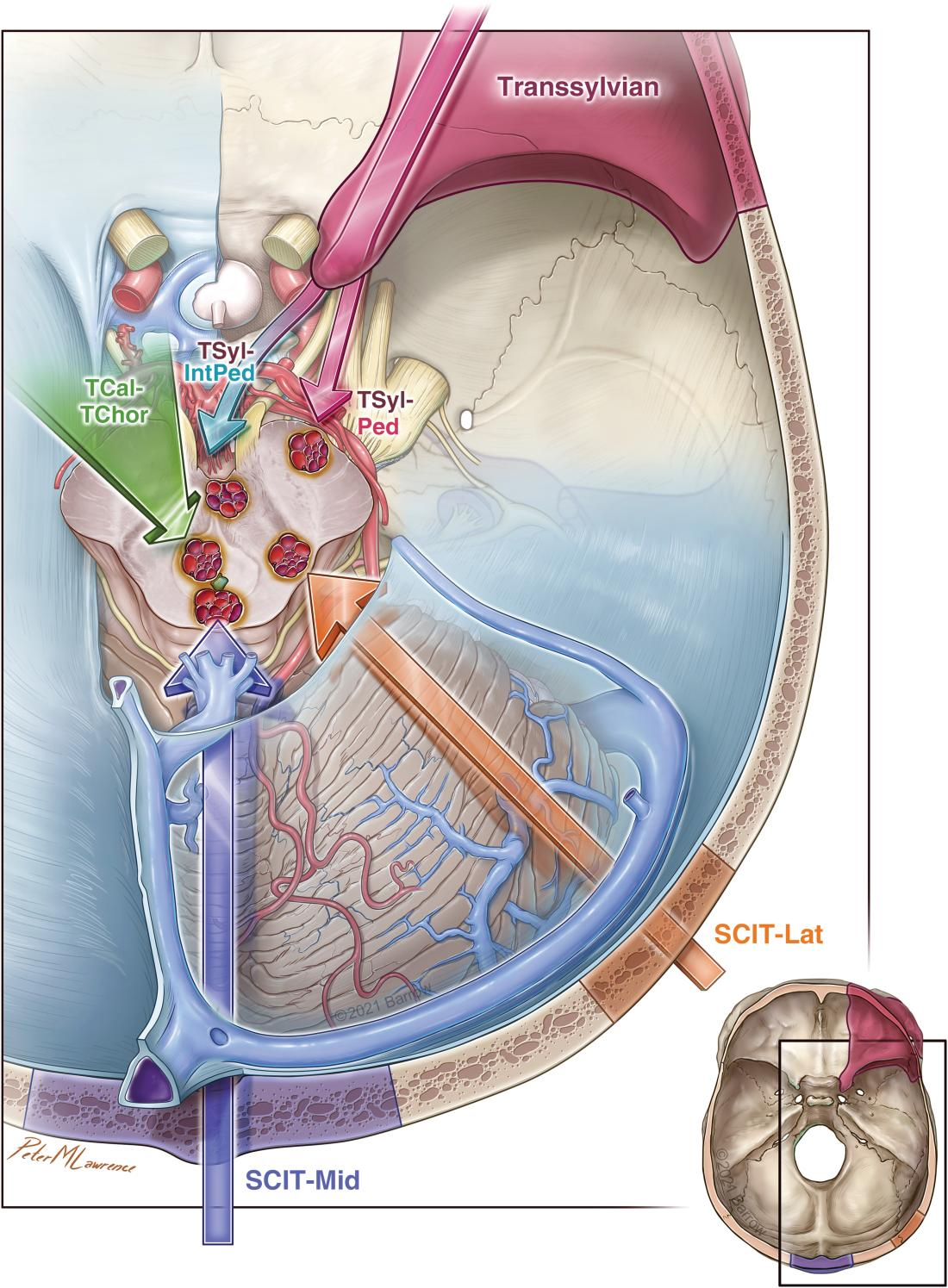

图2.轴向面中显示的中脑CM手术方法概述(上面观)。经外侧裂-大脑脚间入路(TSyl-IntPed)用于大脑脚间型CMs;经外侧裂-大脑脚入路(TSyl-Ped)用于大脑脚型CMs;经小脑上外侧-幕下入路 (SCIT-Lat) 用于被盖型CM;经中线小脑上-幕下入路(SCIT-Mid)用于四叠体型CMs;以及经胼胝体-脉络膜入路(TCal-TChor)用于导水管周围型CMs。 眶颧开颅术用于TSyl-IntPed和TSyl-Ped(插图,红色);SCIT-Lat的乙状窦后开颅术(插图,橙色);SCIT-Mid的后正中开颅术(插图,紫色);以及针对TCal-TChor的双额叶开颅术(未显示)。

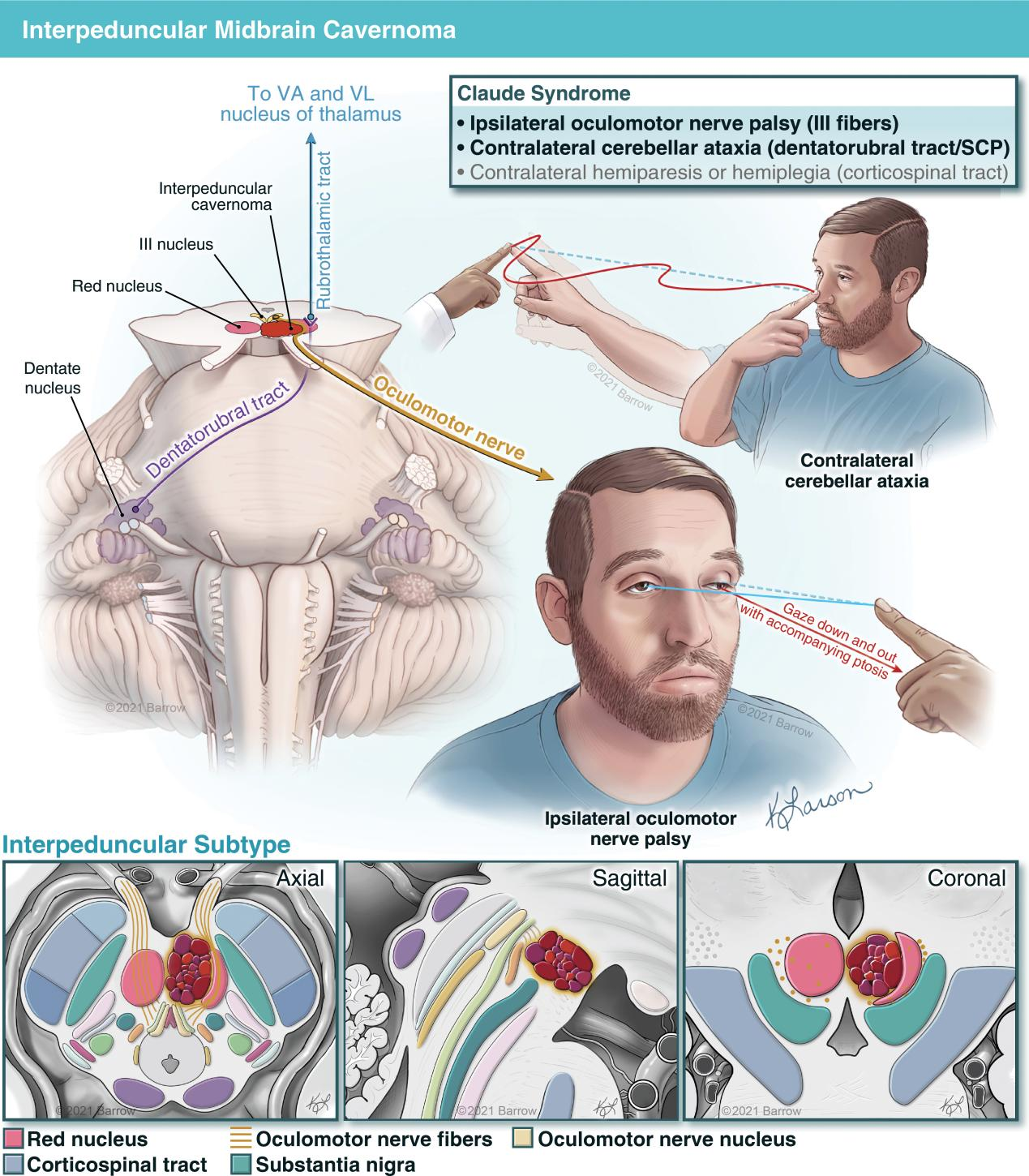

图3.大脑脚间型CMs患者表现为Claude综合征(同侧动眼神经麻痹、对侧小脑共济失调和协调障碍)。动眼神经麻痹反映了从神经核穿过中脑的纤维受累。共济失调反映了红核的参与,红核接收小脑的主要输出来自齿状核和小脑上脚,然后投射到丘脑的腹外侧和前侧核到运动/运动前皮层。病变较大的患者表现为Benedikt综合征,包括Claude综合征症状和由于皮质脊髓束受累引起的对侧偏瘫或偏身感觉障碍(未显示)。左侧BSCMs与动眼神经核、红核和小脑上脚(SCP)之间的关系在轴向、矢状面和冠状面图示(下插图)。

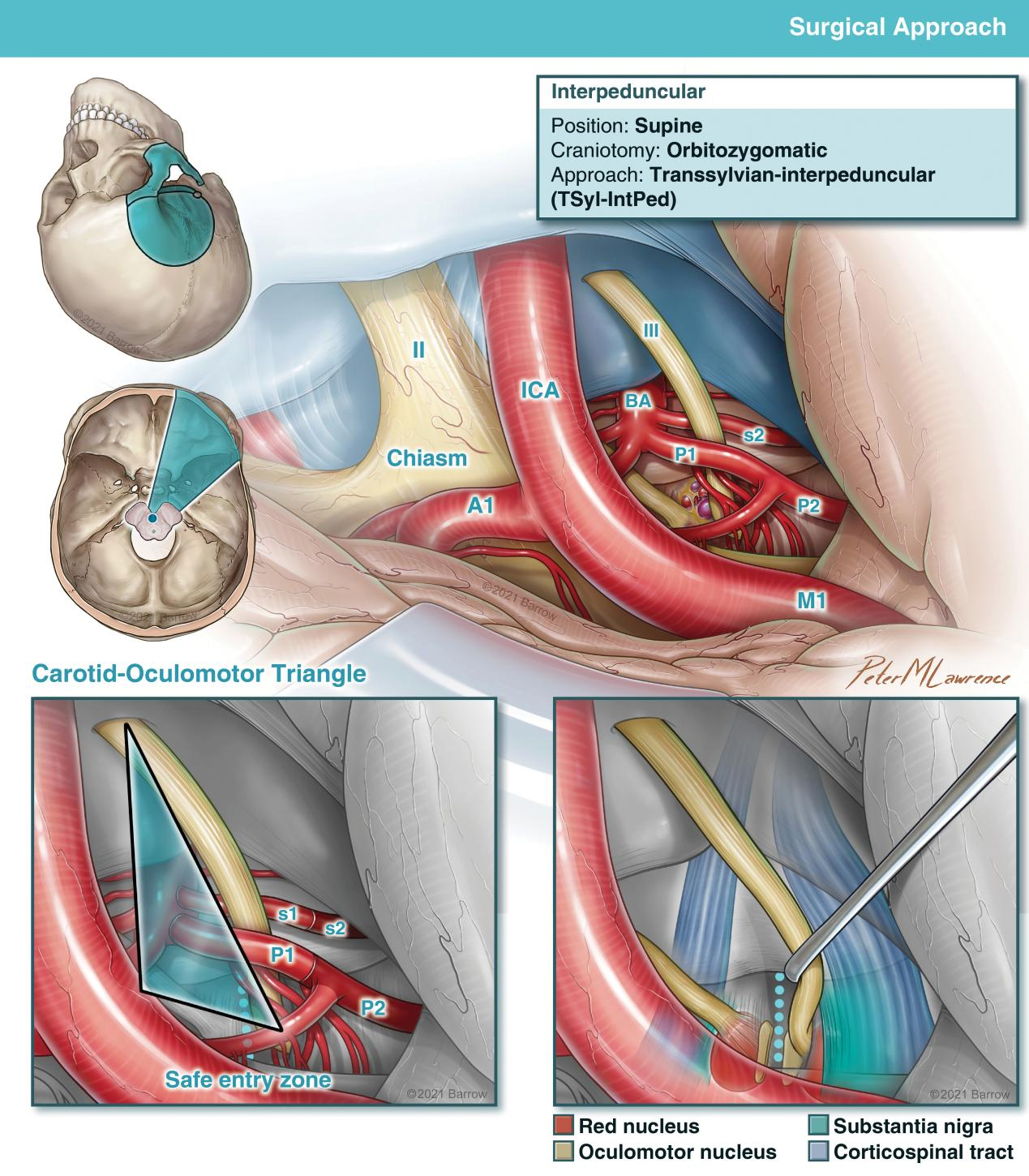

图4.大脑脚间型CMs通过眶颧开颅和经大脑脚间入路(上部插图)进入。解剖路线是通过颈动脉-动眼神经三角(蓝绿色),在基底动脉末端和P1段上方,并通过丘脑穿支动脉。大脑脚间安全进入区位于中线外的后穿质(左下方插图,蓝绿色虚线)。安全进入需要在动眼神经内侧、红核和皮质脊髓束内侧和动眼神经核前方进行解剖(右下插图)。脑梗后的大脑脚间病变要对侧经大脑脚间入路更有利。在同侧动眼神经麻痹的情况下,对侧经大脑脚间入路可导致双侧瘫痪。

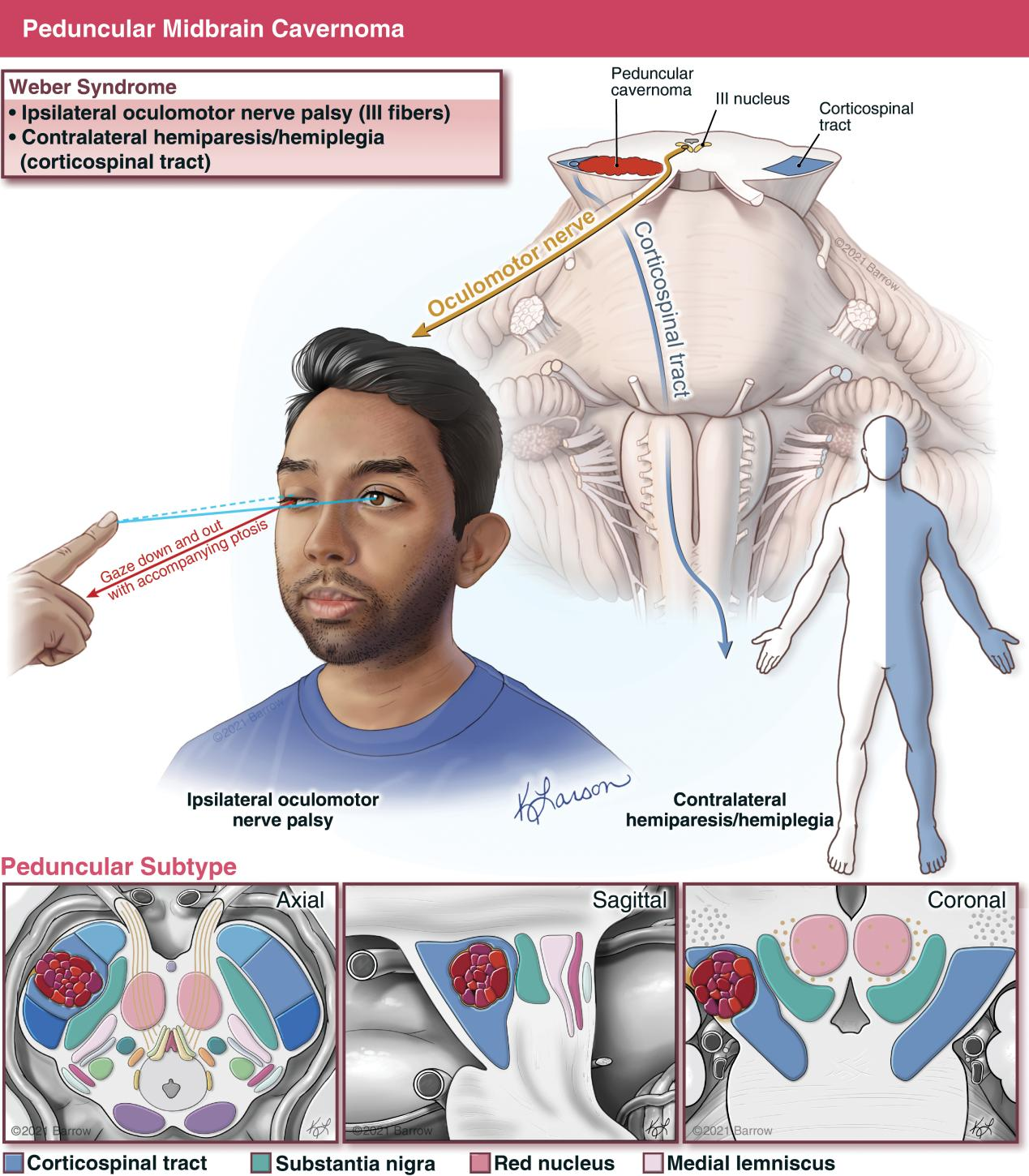

图5.大脑脚型CMs患者出现Weber综合征(对侧偏瘫或偏瘫和同侧动眼肌神经麻痹)。右侧BSCMs与皮质脊髓束、动眼神经、黑质和红核之间的关系显示在轴向、矢状面和冠状面(下方插图)。大脑脚包含皮质脊髓束、皮质桥脑束和皮质延髓束,它们可以细化运动,学习运动技能,并将本体感觉信息转化为平衡和姿势。(The cerebral peduncle contains the corticospinal, corticopontine, and corticobulbar tracts that refine movements, learn motor skills, and convert proprioceptive information into balance and posture)最明显的皮质脊髓束占据了大脑脚的中央三分之一,面部的躯体运动纤维位于内侧,手臂的运动纤维位于中间,腿部的运动纤维位于外侧。大脑脚型BSCMs患者中,偏瘫比动眼神经麻痹多,是由于运动束位于大脑脚内,动眼神经回路位于大脑脚间区域。

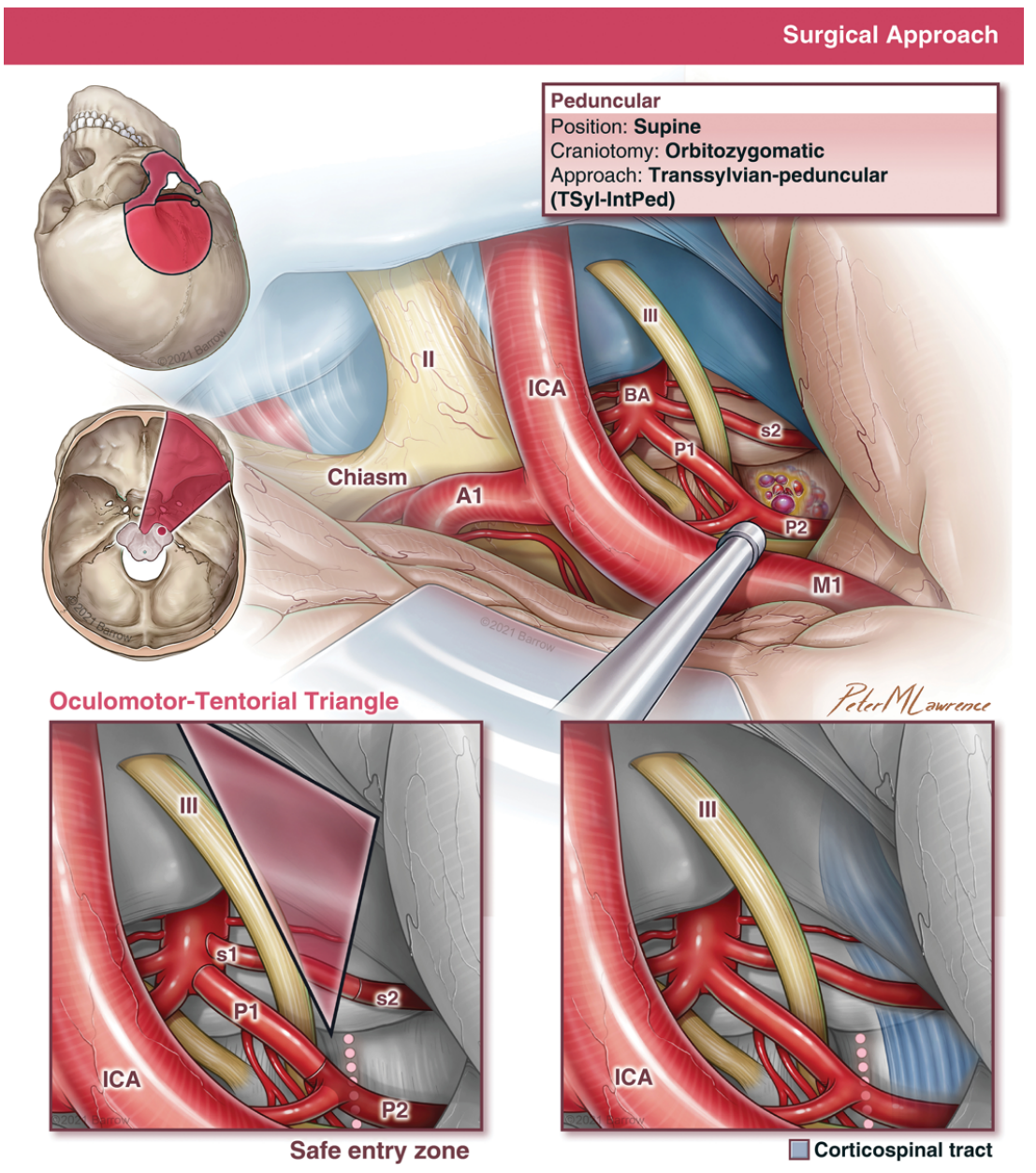

图6.眶颧开颅手术和经外侧裂经大脑脚入路是大脑脚BSCMs(上方插图)的首选。该入路位于动眼神经的外侧,需要拉开颞极来打开动眼神经-小脑幕三角(左下角插入,粉红色三角形)。大脑脚病变表现在PCA的P2段上方的上大脑脚表面或PCA的P2段与SCA的S2段之间的下大脑脚表面。中脑前安全进入区(粉红色虚线)包括在大脑脚内侧三分之一、动眼神经外侧和皮质脊髓束内侧有一个垂直切口(右下方插图)。

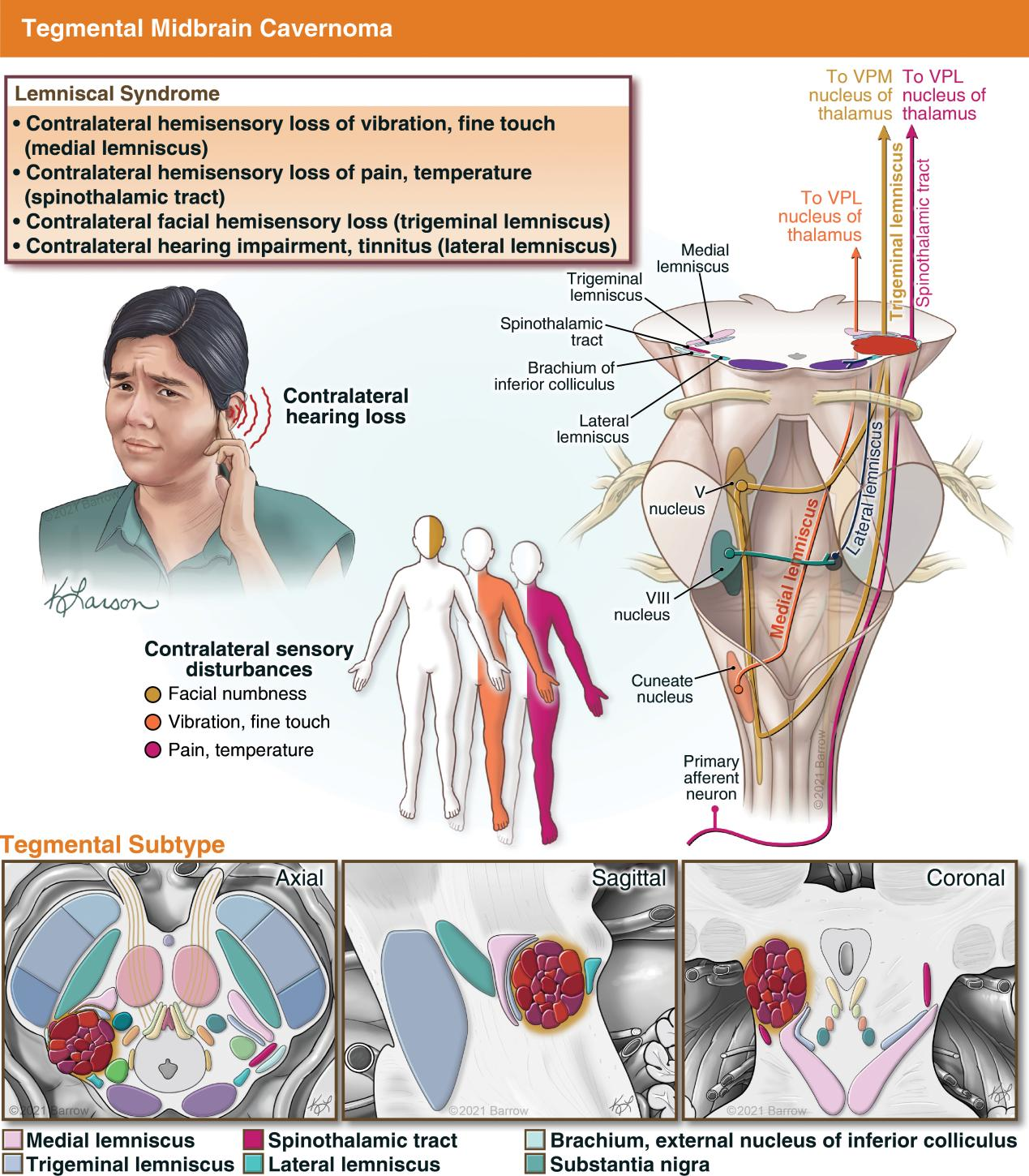

图7.被盖型BSCMs患者表现为对侧本体感觉、振动、精细触摸、两点辨别以及疼痛、温度和粗触摸的感觉障碍,因为内侧丘系和脊髓丘脑束位于该区域的中心位置。患者也可能因涉及三叉丘系而出现疼痛、温度和触摸导致的对侧面部麻木,以及因涉及外侧丘系而出现听力障碍和对侧耳鸣。这4个感觉纤维束的受累所致的临床综合征称为“lemniscal综合征(丘系综合征)”。右侧BSCM与3个丘系和脊髓丘脑束之间的关系显示在轴向、矢状和冠状图(下插图)。VPL = ventral posterolateral腹侧后外侧; VPM = ventral posteromedial腹侧后内侧.。

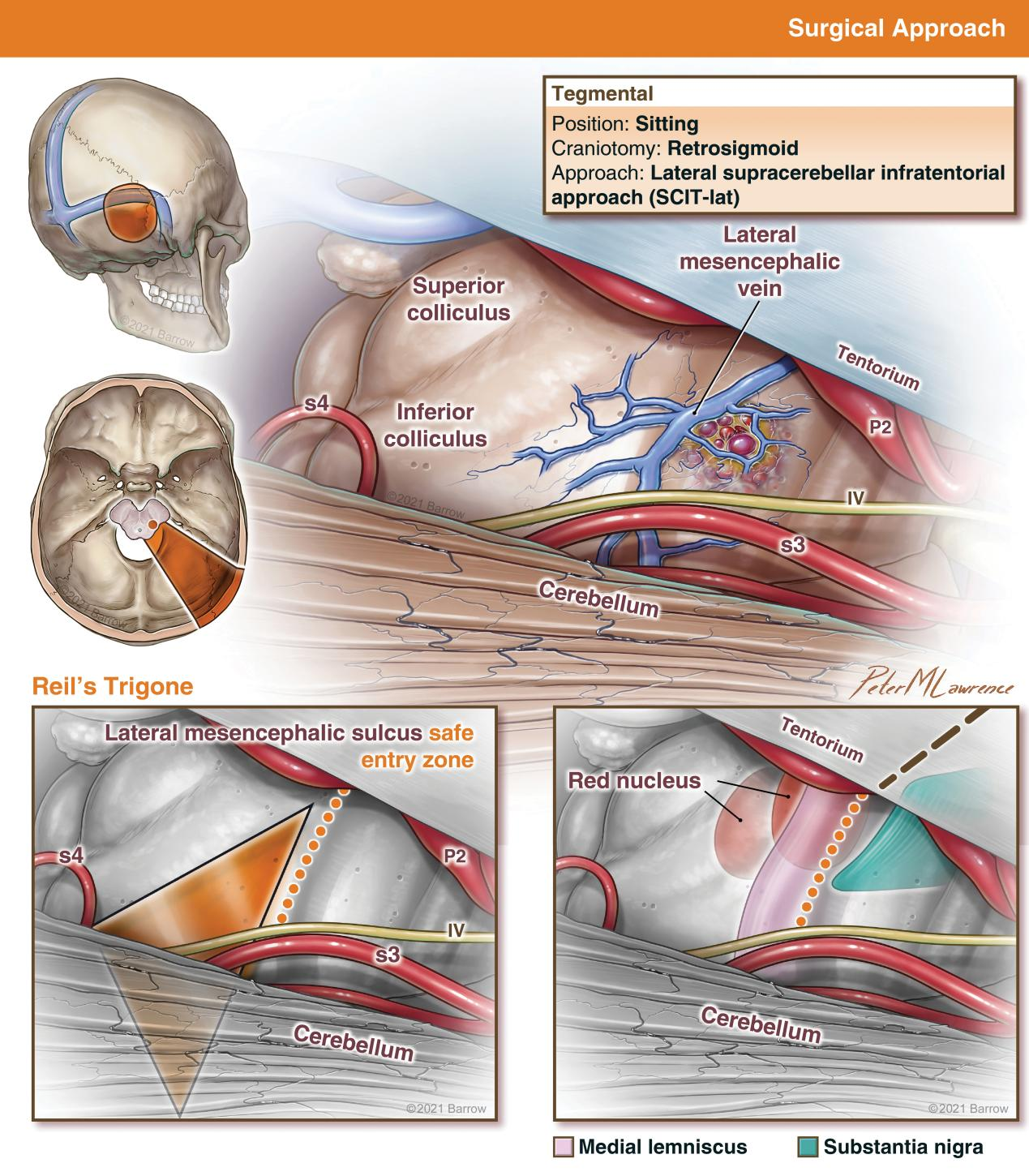

图8.通过乙状窦后开颅术和外侧SCIT入路(上侧插图)暴露,患者处于坐位进行,小脑重力回缩。小脑幕缘、滑车神经和SCA的S3段是环池和小脑中脑裂的定向标志。丘系三角(Reil’s三角)是由上下丘的外侧、中脑外侧沟的前方和小脑上脚下方形成的一个三角标志。滑车神经通过它(左下插图,橙色三角形)。被盖可以通过中脑外侧沟安全进入,中脑外侧沟通常是中脑外侧静脉垂直向上延伸,向上连接BVR。垂直方向的切口(左下方插图,橙色虚线)从内侧膝状体向上延伸至滑车神经下方,并与黑质和内侧丘系(右下方插图)平行。小脑上入路的狭窄窗口可以通过切开小脑幕(黑色虚线)向上扩大,也可以通过切除方小叶向下扩大。

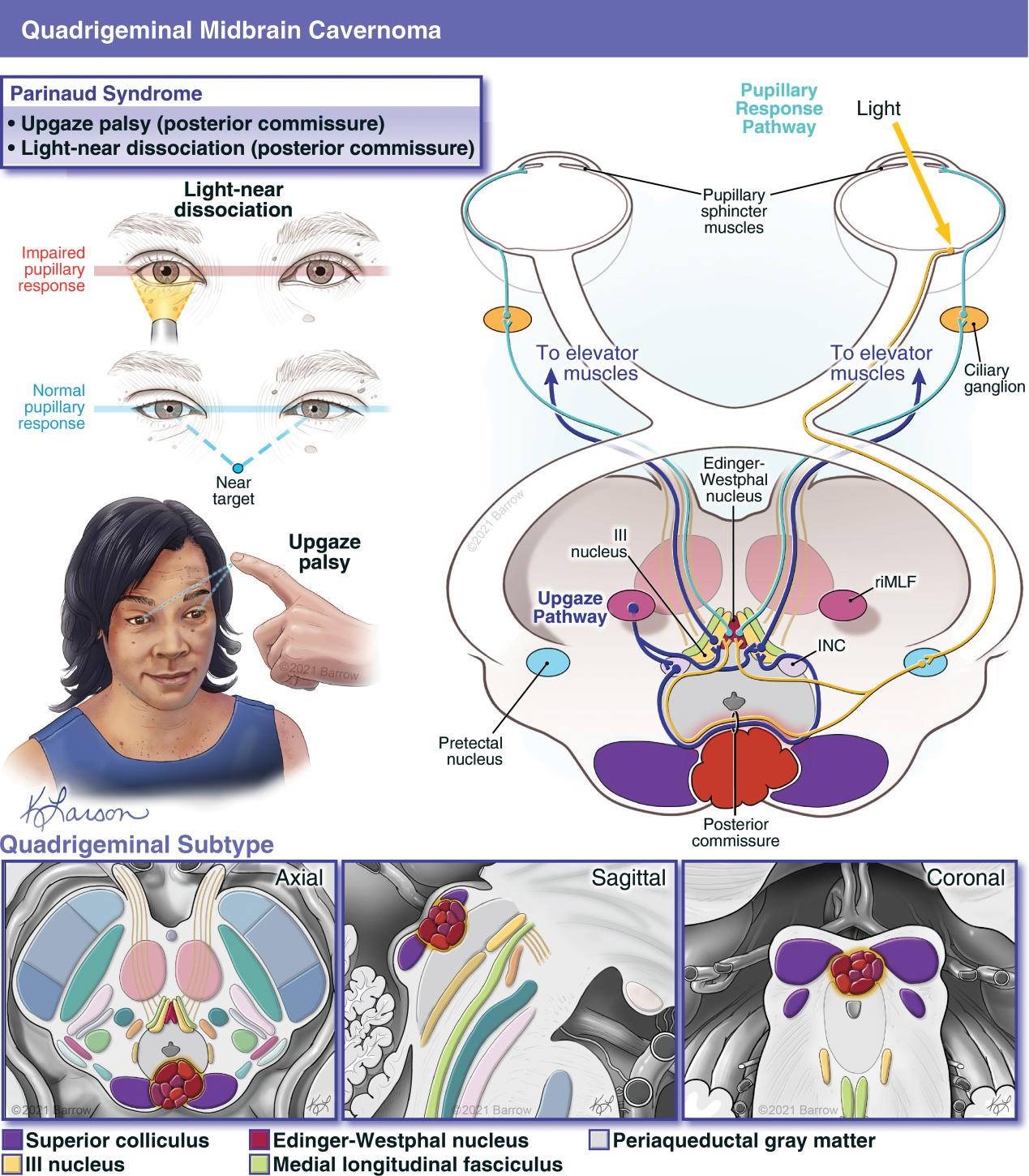

图9.四叠体型BSCMs患者表现为 Parinaud综合征(帕里诺综合征)或向上注视受损、向下注视受损、“落日”征、瞳孔异常或调节反射丧失的组合。这些症状和体征反映了上丘和后连合的受累性。中线BSCMs与动眼神经核、上丘和后连合之间的关系显示在轴向、矢状面和冠状面(下插图)。上丘接收来自视神经束和外侧膝状体的视觉信号,并投射到枕叶;下丘接收来自耳蜗核和外侧丘系的听觉信号,并投射到内侧膝状体和听觉皮层。向上注视固定、瞳孔扩张提示上丘病变,而向下注视丧失、瞳孔反应性和收敛提示下丘病变。

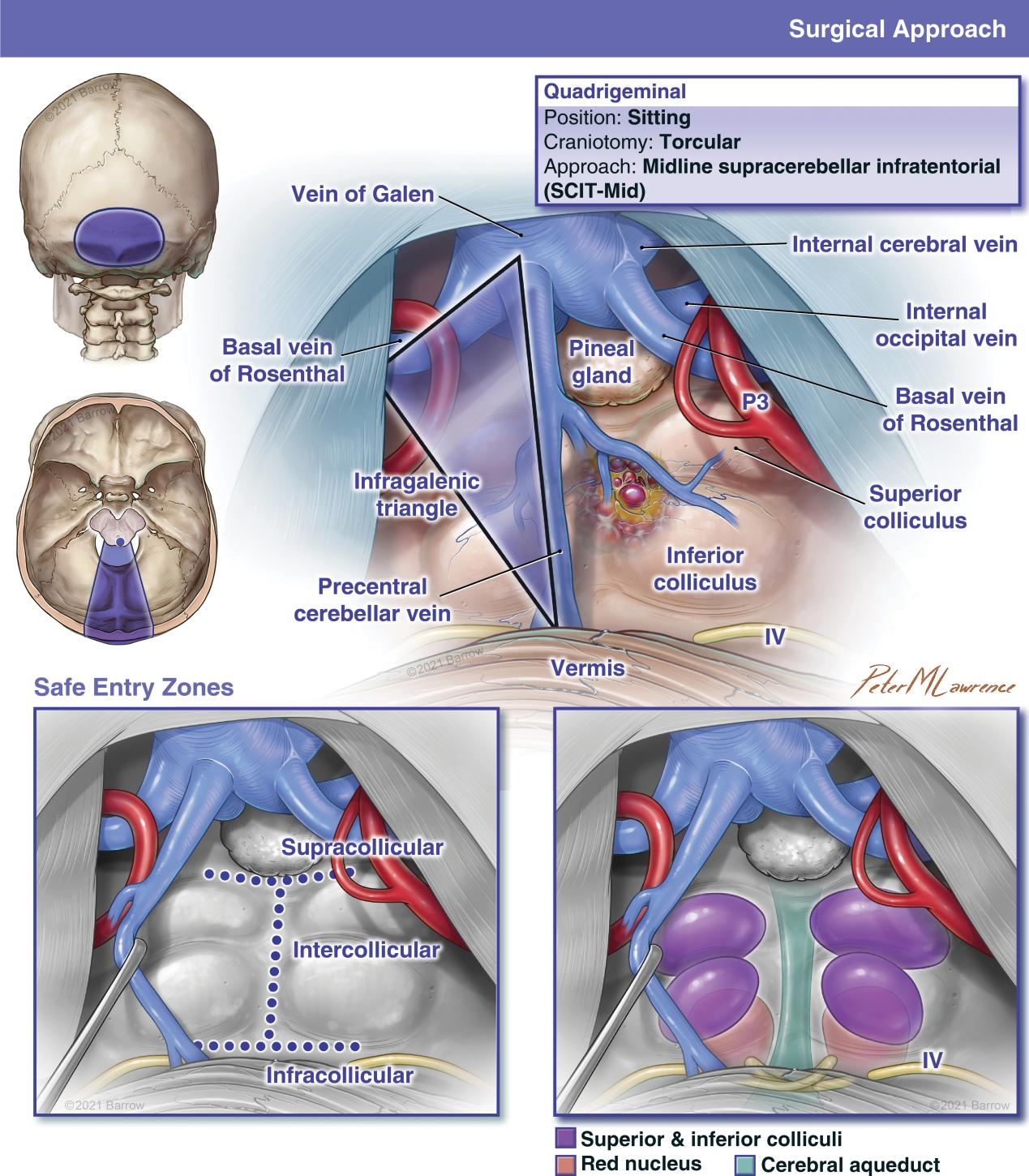

图10.对于四叠体型BSCMs,首选采用患者处于坐位的经后正中SCIT入路,并伴有窦汇开颅手术和小脑重力回缩(上方插图)。小脑中央前静脉、BVR和Galen静脉的交汇处在静脉复合体(Galen下三角)下方形成一个工作三角(紫色)。动脉标志包括PCA的P1和P2段的长旋支、内侧脉络膜后动脉和PCA的P3段的回路,表面标志包括上丘、下丘、松果体和滑车神经。该区域有三个安全进入区:丘间区(丘间进入区位于丘间的垂直中线,向前延伸至导水管,向下延伸至滑车神经上方,避免了导水管周围灰质后面的交叉)、丘上区(丘上进入区水平于上丘上方,在后部和缰连合下方,前至导水管周围灰质)和丘下区(丘下进入区水平于下丘下方,滑车神经起点上方和之间,导水管周围灰质前方)(左下插图,蓝色虚线)。进入中线、上顶盖或下顶盖必须避开上下丘和滑车神经交叉(右下方插图)。

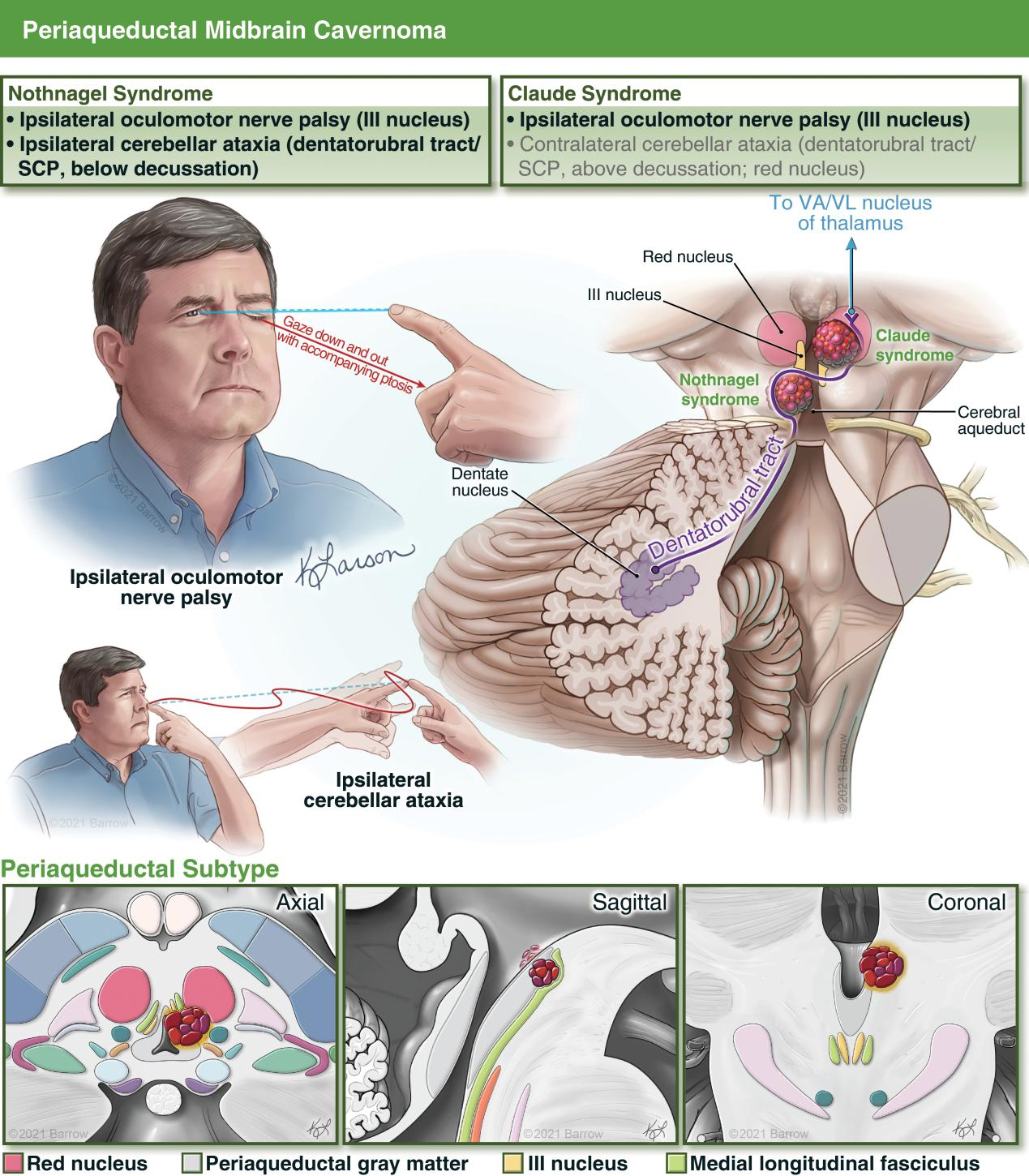

图11.导水管周围型BSCMs患者表现为Nothnagel综合征,包括同侧动眼神经麻痹和同侧小脑共济失调,由于受累于动眼神经束中脑部分和小脑上脚(SCP)。病变位于SCPs交叉上方的患者,可能表现为Claude综合征(对侧共济失调,未显示)。左侧BSCMs与动眼神经核和神经束、红核和内侧纵束之间的关系显示在轴向、矢状面和冠状面(下方插图)。

图12.导水管周围型BSCMs通过双额开颅手术暴露,患者头部向右外侧倾斜,以避开优势半球,并允许重力下降扩大半球间裂(上方插图)。经胼胝体-脉络膜裂隙入路扩大了Monro孔,并穿过第三脑室到达导水管的入口。该区域没有解剖三角或安全进入区,但外生性病变可在导水管的入口或通过导水管的远端进入(下方插图)。第三脑室标志包括视交叉、漏斗隐窝、灰质和乳头体,以及缰连合、松果体隐窝和后连合。L PcaA = left pericallosal artery左胼周动脉; mPCha = medial posterior choroidal artery脉络膜内侧动脉; R CmaA = right callosomarginal artery右胼缘动脉; R ICV = right internal cerebral vein右颈内静脉; R PcaA = right pericallosal artery右胼周动脉; SepV = septal vein隔静脉.

桥脑(6种)

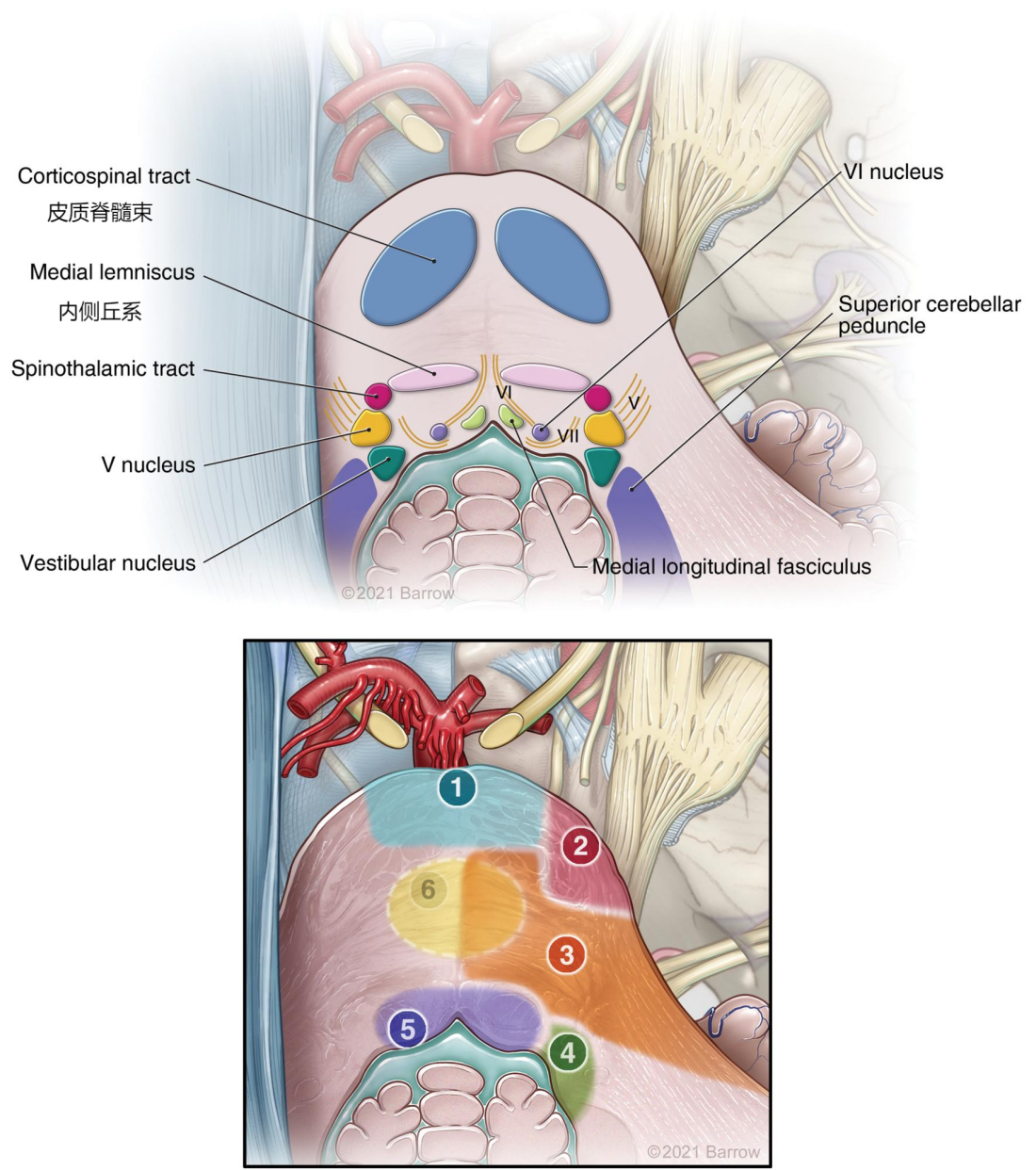

图13.脑桥解剖学和脑桥CM亚型概述。脑桥神经核和纤维束的解剖结构显示在这个轴向截面上。6个亚型的位置如图所示:1)基底型(蓝绿色),2)三叉神经周围型(红色),3)MP(橙色),4)小脑下脚型(绿色),5)菱形窝型(紫色),6)位于较下方的橄榄上亚型(黄色)。

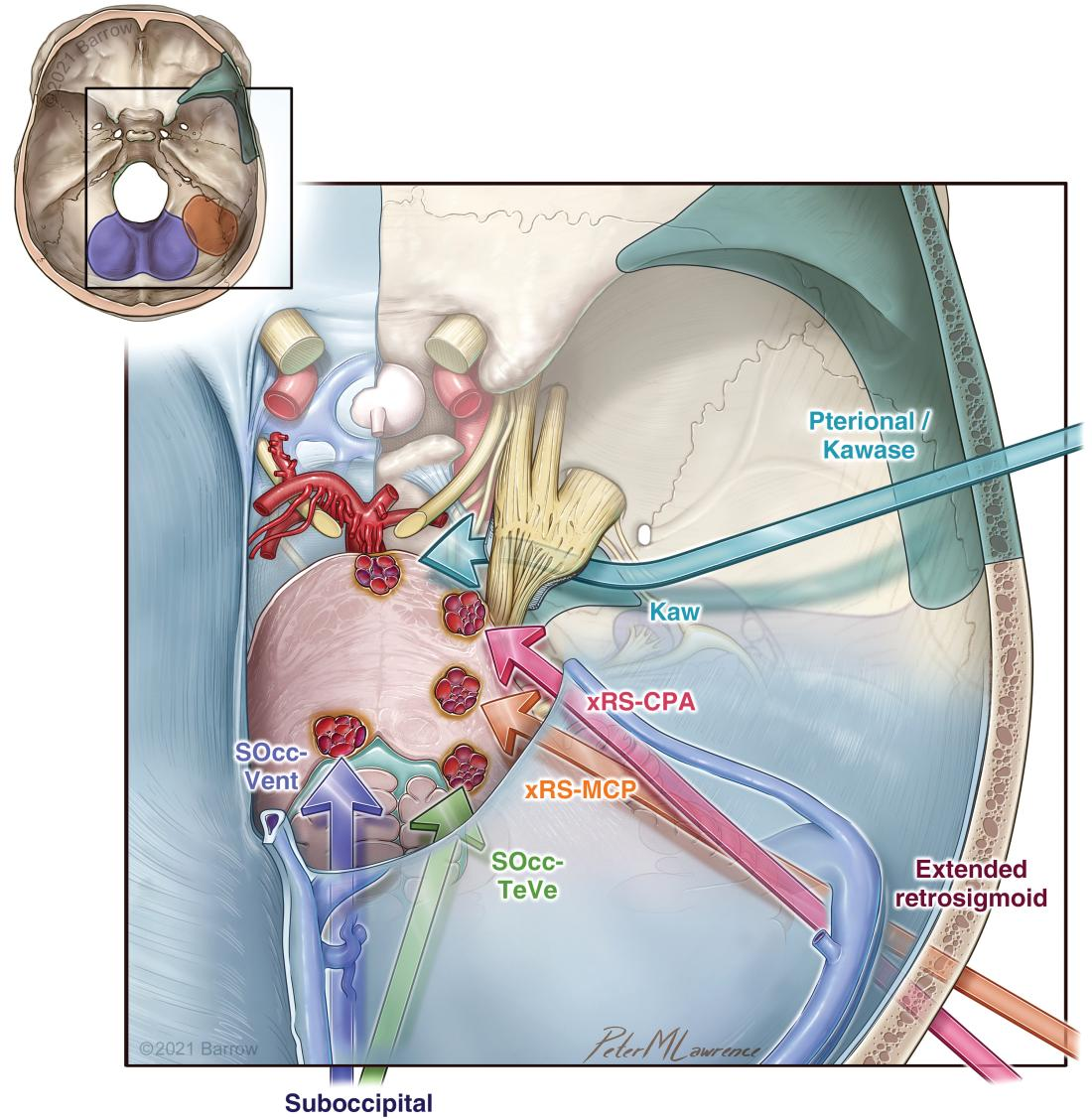

图14.脑桥CMs手术入路概述,如上轴向截面所示。翼点开颅和经岩前入路(Kawase)入路(Kaw,teal箭头)应用于基底型CMs。采用扩大的乙状窦后开颅和经桥小脑角入路(xRS-CPA,红色箭头) 应用于三叉神经周围型CMs。经扩大的乙状窦后开颅和经MCP入路(xRS-MCP,橙色箭头)应用于小脑中脚型CMs。菱形窝型CMs采用枕下开颅-经脑室入路(SOcc-Vent,紫色箭头),小脑小脚型CMs采用枕下开颅-经膜帆入路(SOcc-TeVe,绿色箭头)。远外侧开颅-经桥延沟入路(未显示)用于位于脑桥较下方的橄榄上型CMs病变。

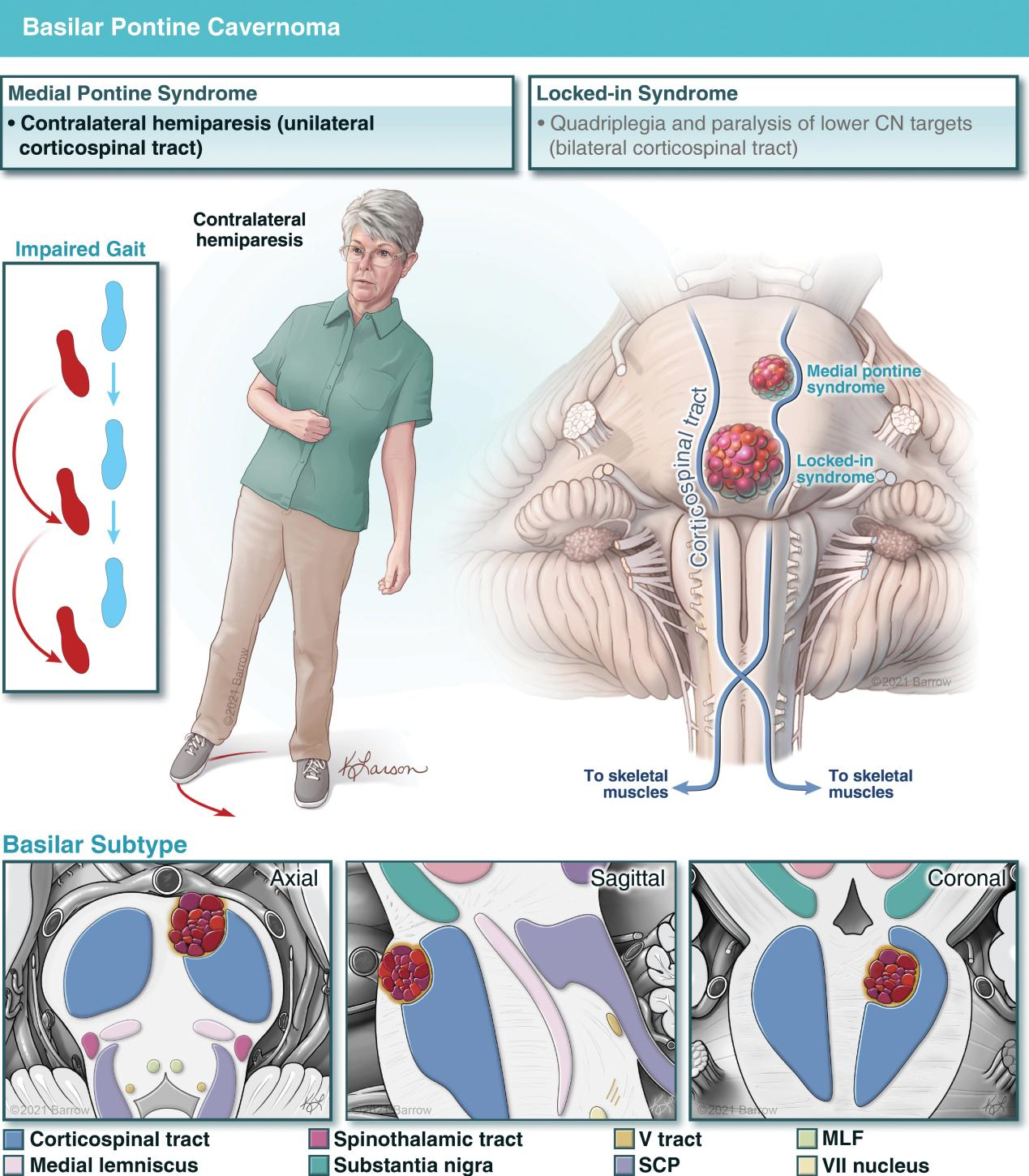

图15.Basilar CMs单侧桥脑基底CMs的患者表现为对侧偏瘫和步态受损(脑桥内侧综合征),而双侧桥脑基底CMs的患者表现为四肢瘫痪和意识保留的下中枢神经系统瘫痪(闭锁综合征)(未显示)。左侧基底型CMs位于基底动脉干后的脑桥前方,累及皮质脊髓束,如轴向、矢状面和冠状面(下方插图)所示。

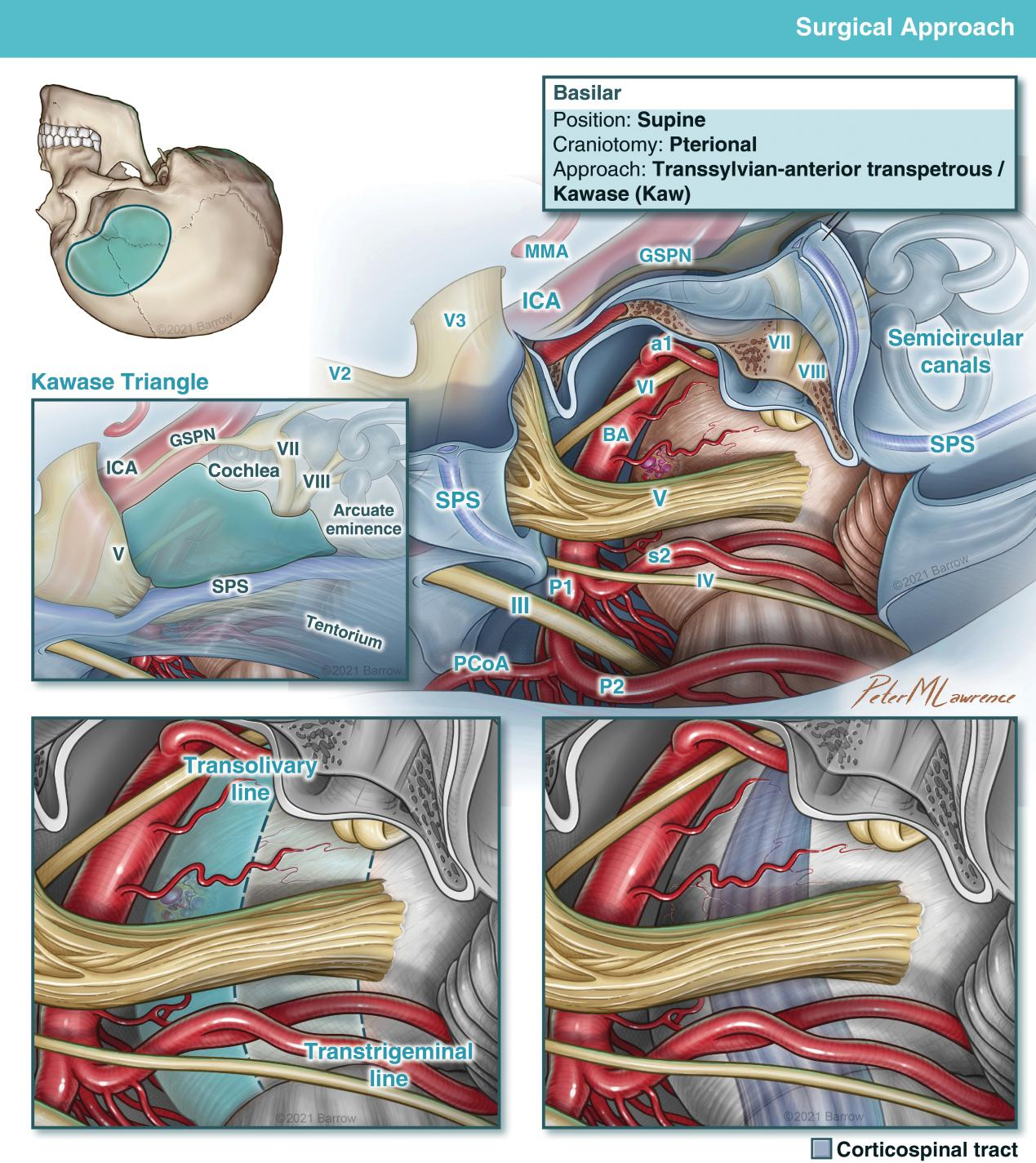

图16.基底型CMs通过翼点开颅术(左上插图)和经岩前入路进行手术暴露。通过从海绵窦外侧壁剥离颞部硬脑膜,在岩前硬膜外暴露三叉神经分支(左中插入)。在Kawase三角(蓝绿色四边形)上磨除岩骨,其在V3的外侧、岩浅大神经(GSPN)、内耳道和上、下岩窦的外侧边界之间。(The petrous bone is drilled in Kawase’s triangle (teal quadrangle) between the lateral border of V3, the greater superficial petrosal nerve (GSPN), the internal auditory canal, and the superior and inferior petrosal sinuses)打开岩骨部硬脑膜并切除部分天幕暴露桥脑前部(中央插图)。解剖路线穿过Kawase三角,在三叉神经下,面神经上方,CN VI(或经橄榄线)内侧,基底动脉外侧,从而到达基底CMs(左下插入,蓝绿色)。经橄榄线(黑色虚线)大致位于基底动脉和三叉神经线(黑色虚线)的中间。皮质脊髓束(蓝色)位于桥脑前表面(右下方插图)。随着内镜-鼻内可视化和器械的改进,基底CMs可能适用于中线经斜坡入路。

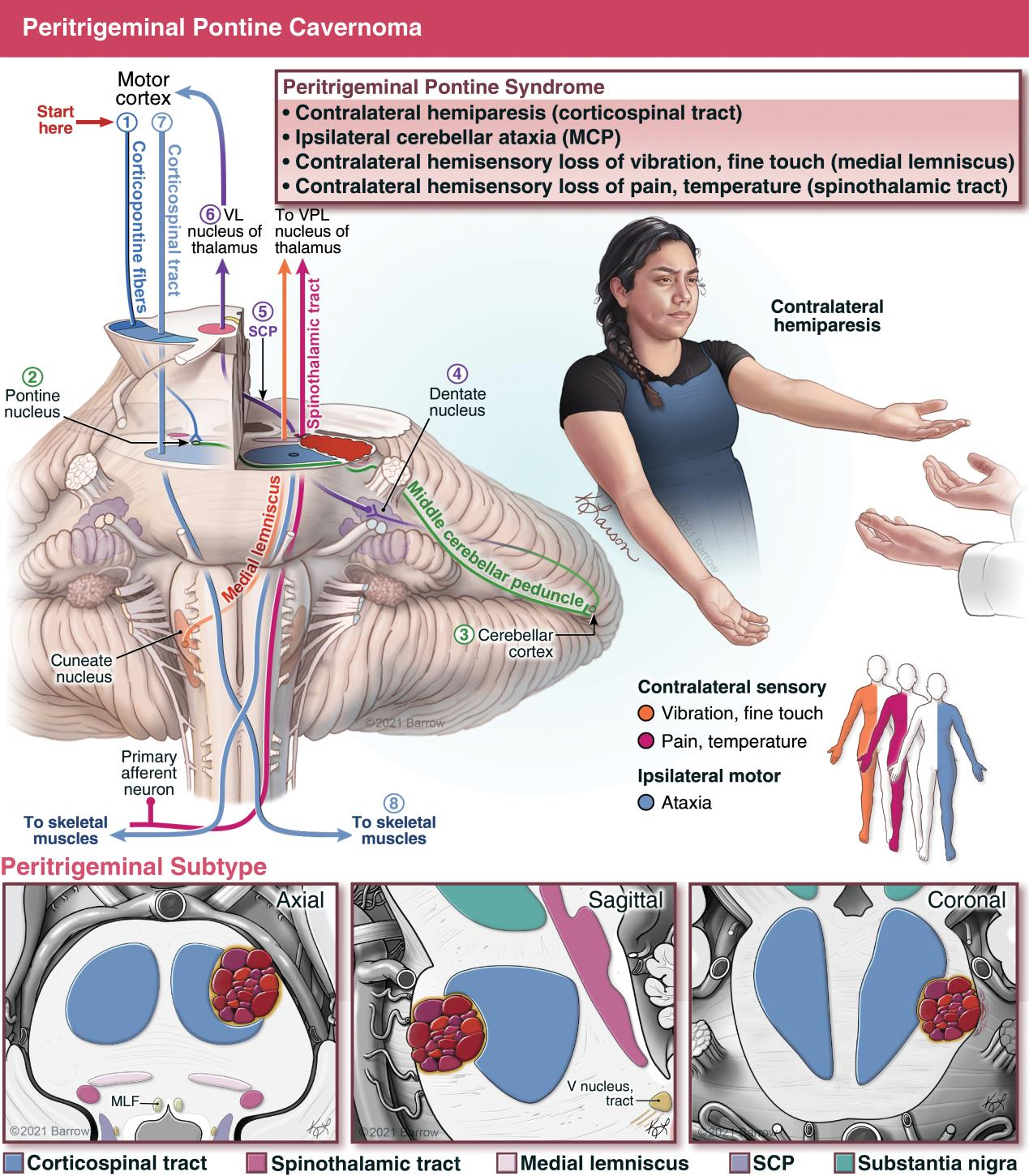

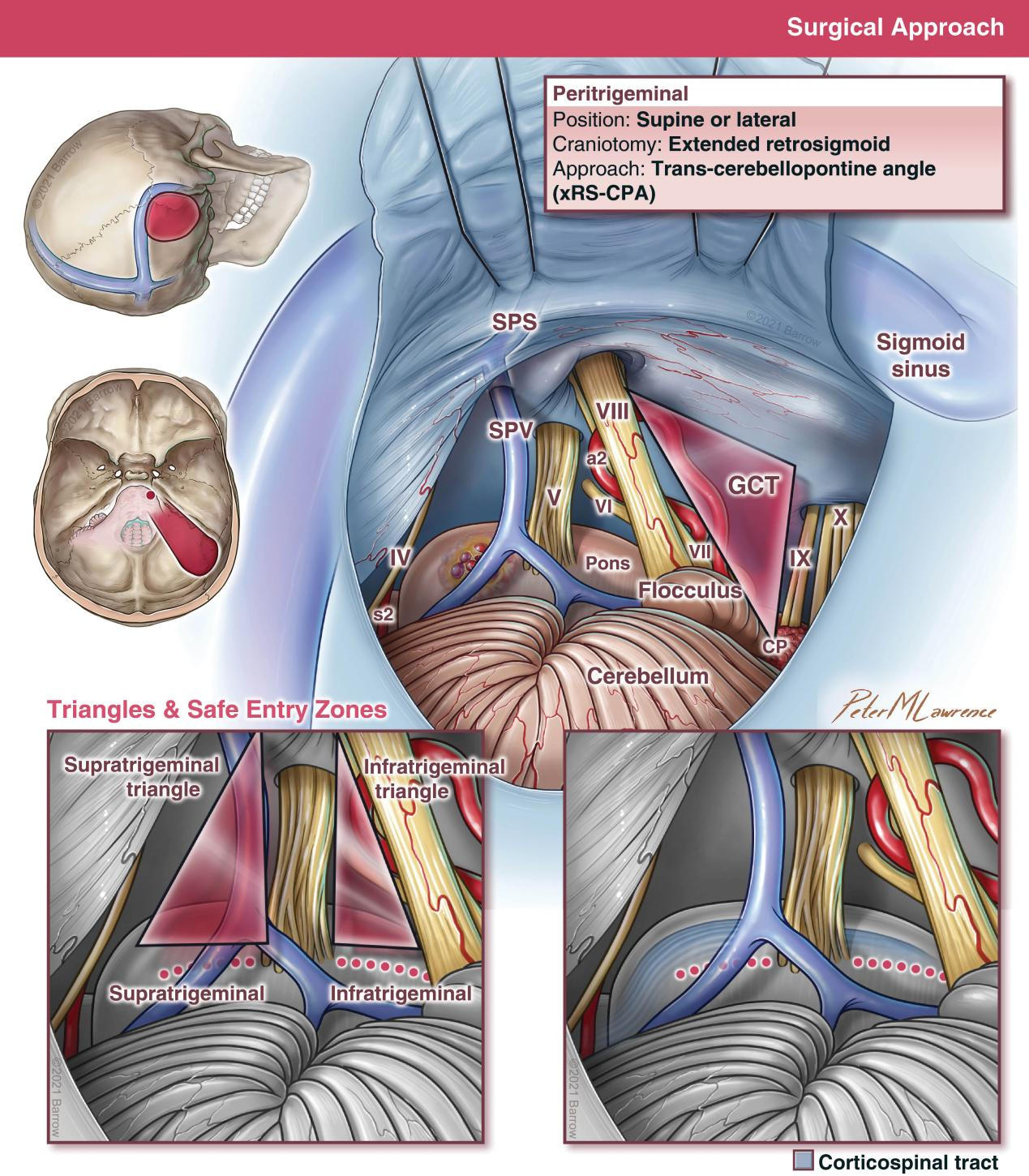

图17.三叉神经周围型CMs患者表现为对侧偏瘫(右上插图)、同侧小脑共济失调(右下插图,蓝色),对侧精细触觉、本体感觉、振动(橙色)、疼痛和温度感觉(红色)障碍。这一系列交叉和非交叉的症状和体征是由皮质脊髓束、MCP、内侧丘系和脊髓丘脑束(中央插图)引起的。三叉神经周围型CMs位于前外侧,累及皮质脊髓束和MCP,如轴向、矢状面和冠状面的左侧CM所示(下方插图)。有时畸形很大,向后延伸,可累及内侧丘系和脊髓丘脑束。

图18.三叉神经周围型CMs通过乙状窦后开颅(xRS-CPA)(左上插图)暴露,通过打开桥小脑角池,从上方看的轴向横截面(左中插图)。通过该池解剖暴露上复合体(CN V)、中复合体(CNs VII和VIII)和下复合体(CNs IX、X和XI),它们定义了三叉神经上、三叉神经下和舌下-蜗三角(GCT)(左下插图)。垂直的经三叉神经线定义了安全进入区:三叉神经上三角的安全进入区从三叉神经根部至桥脑中脑沟,和三叉神经下三角的安全进入区从三叉神经根部至前庭蜗神经的肩膀根部(红色虚线,下方插图)。这些部位的侧向入口可进入三叉神经周围型CMs区域的病变,同时避免位于更前方和内侧的皮质脊髓束(右下方插图,蓝色显示)。

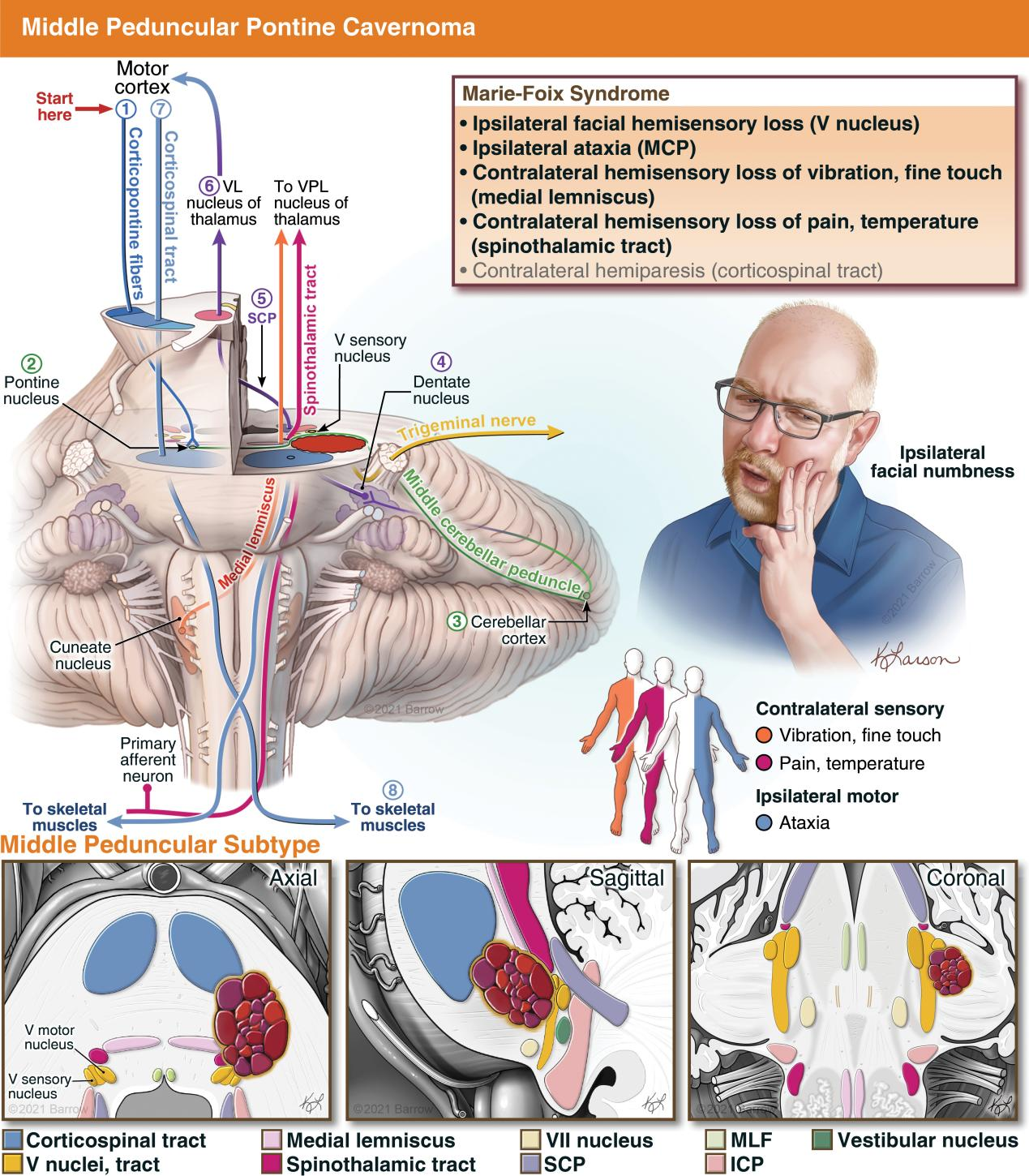

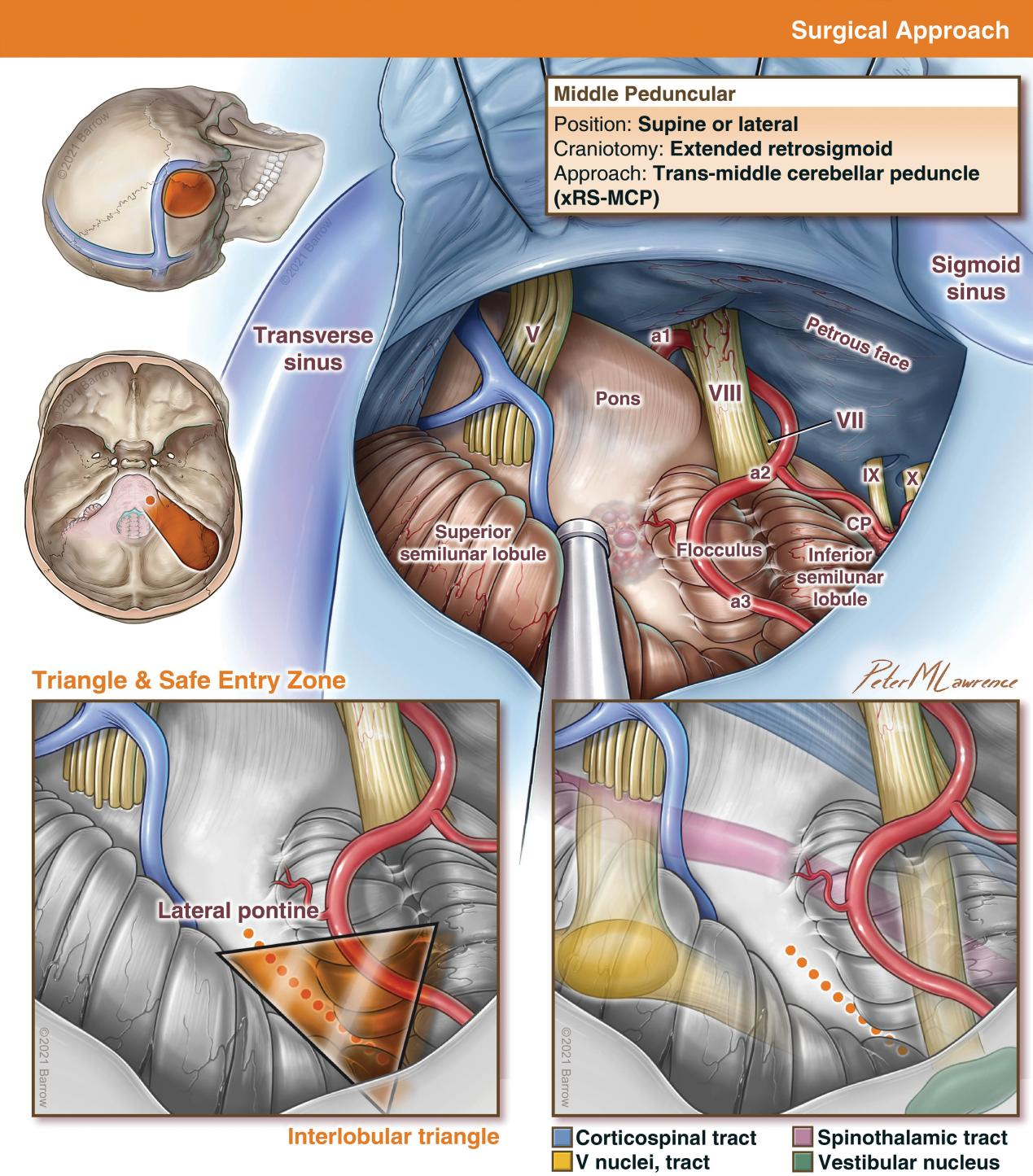

图19.小脑中脚型CMs(MP CMs)患者表现为同侧面部麻木(右上方插图)、同侧小脑共济失调(右下方插图,蓝色),对侧精细触觉、本体感觉、振动(橙色)、疼痛和温度感觉(红色)障碍。这种症状与Marie-Foix综合征相似,但不涉及面神经核、孤立核、前庭神经核和蜗神经核(左图)。典型的Marie-Foix综合征是由于AICA闭塞引起的侧脑桥卒中,涉及更多的后方区域,包括面神经核、孤束核、前庭神经核和蜗神经核。MP CMs比三叉神经周围型CMs更位于外侧和后侧,该CMs位于皮质脊髓束后面,更靠近三叉神经核、内侧丘系和脊髓丘脑束,左侧CMs位于轴向、矢状面和冠状面的示意图(下方插图)。

图20.MP CMs通过扩大的乙状窦后开颅(xRS-CPA)(左上插图)暴露,通过打开桥小脑角池,从上方看的轴向横截面(左中插图)。然而,MP病变需要通过MCP进行完全剥离,并进入其最外侧点。通过从远端到近端解剖AICA的A3(flocculopeduncular小脑绒球)段,打开岩裂,从而分离上、下半月小叶,使半月叶远离前庭耳蜗神经。随着小叶间三角的打开,MCP的整个过程暴露,可见MCP或侧桥脑安全进入区(橙色虚线,左下插图)。在皮质脊髓束的后面(右下插入,蓝色突出)、三叉神经核和神经束的前部(黄色突出)和脊髓丘脑束的前部(红色突出)。

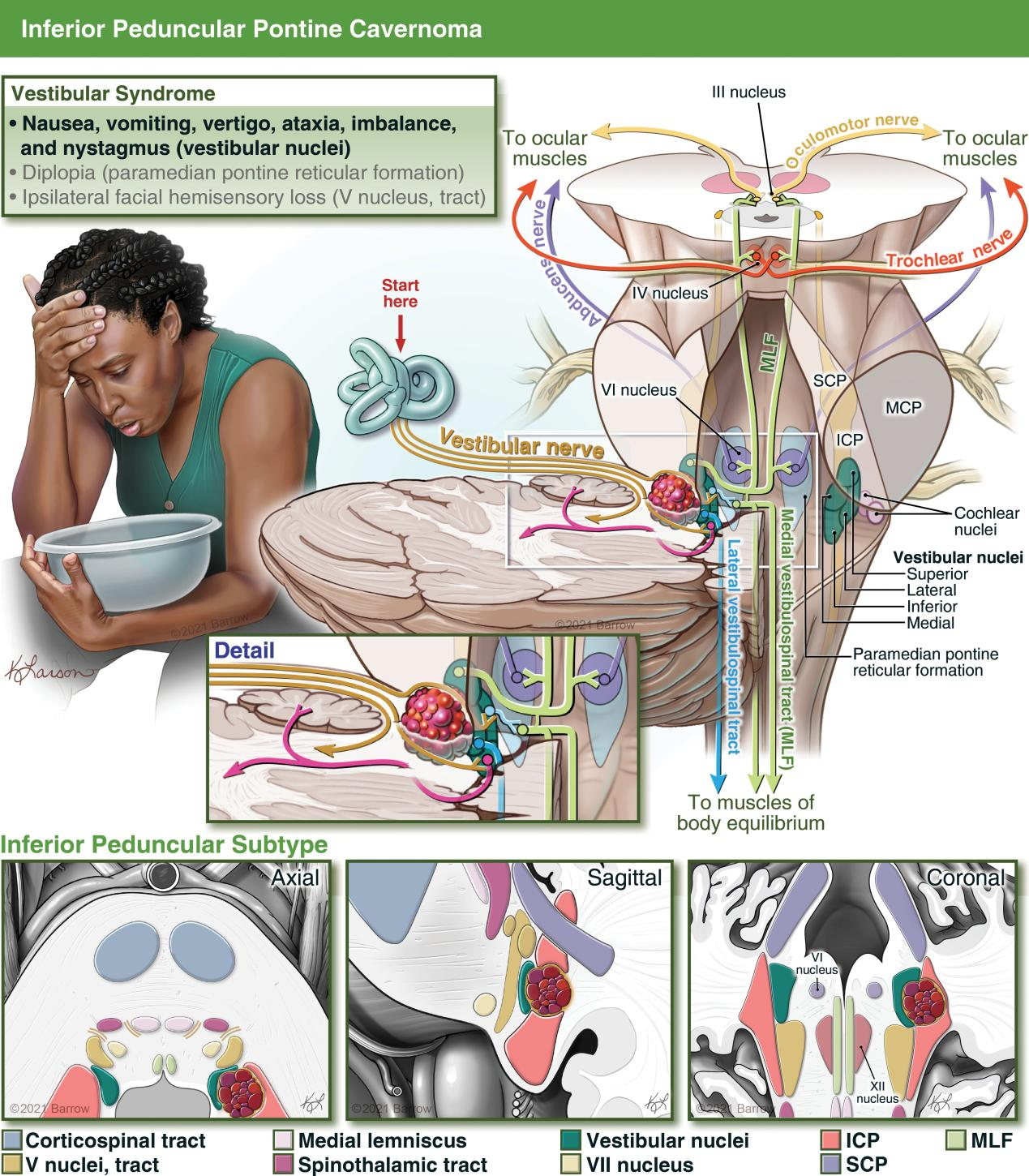

图21.小脑小脚型CMs(Inferior Peduncular CMs)患者表现为急性前庭综合征,包括恶心、呕吐、眩晕、共济失调、不平衡、和与邻近前庭神经核相关的眼球震颤。较大的病变导致复视和同侧面部麻木(未显示),与桥脑旁正中网状结构和三叉神经核和神经束有关(详情见插图)。左侧IP CMs位于脑桥后外侧,位于第四脑室外侧隐窝上方,涉及小脑小脚和前庭神经核,在轴向、矢状面和冠状面(下方插图)所示。ICP携带传入纤维(脊髓小脑、前庭小脑、橄榄小脑和网状小脑束)和传出纤维,这些纤维将本体感觉感觉输入与平衡和姿势等运动前庭功能相结合,而MCP只包含传入纤维。

图22.通过枕下开颅、C1椎板切除术(左上插图)和膜帆入路(左中插图)暴露小脑小脚CMs。小脑扁桃体上方回缩,沿脉络膜切开下髓帆,打开扁桃体下三角,通过它进入第四脑室(中央插图)。切除脉络膜丛可以暴露四脑室底、髓纹、侧隐窝、Luschka孔、前庭区(菱形窝)和IPCMs(左下插图)。覆盖蜗神经和前庭神经核的听觉区域为进入位于室管膜深处的IP病变创造了一个安全的进入区。仔细的解剖可以保护外侧的蜗神经核和前庭神经核、脑桥旁正中网状结构、内侧的三叉神经脊髓核和束(右下插图)。

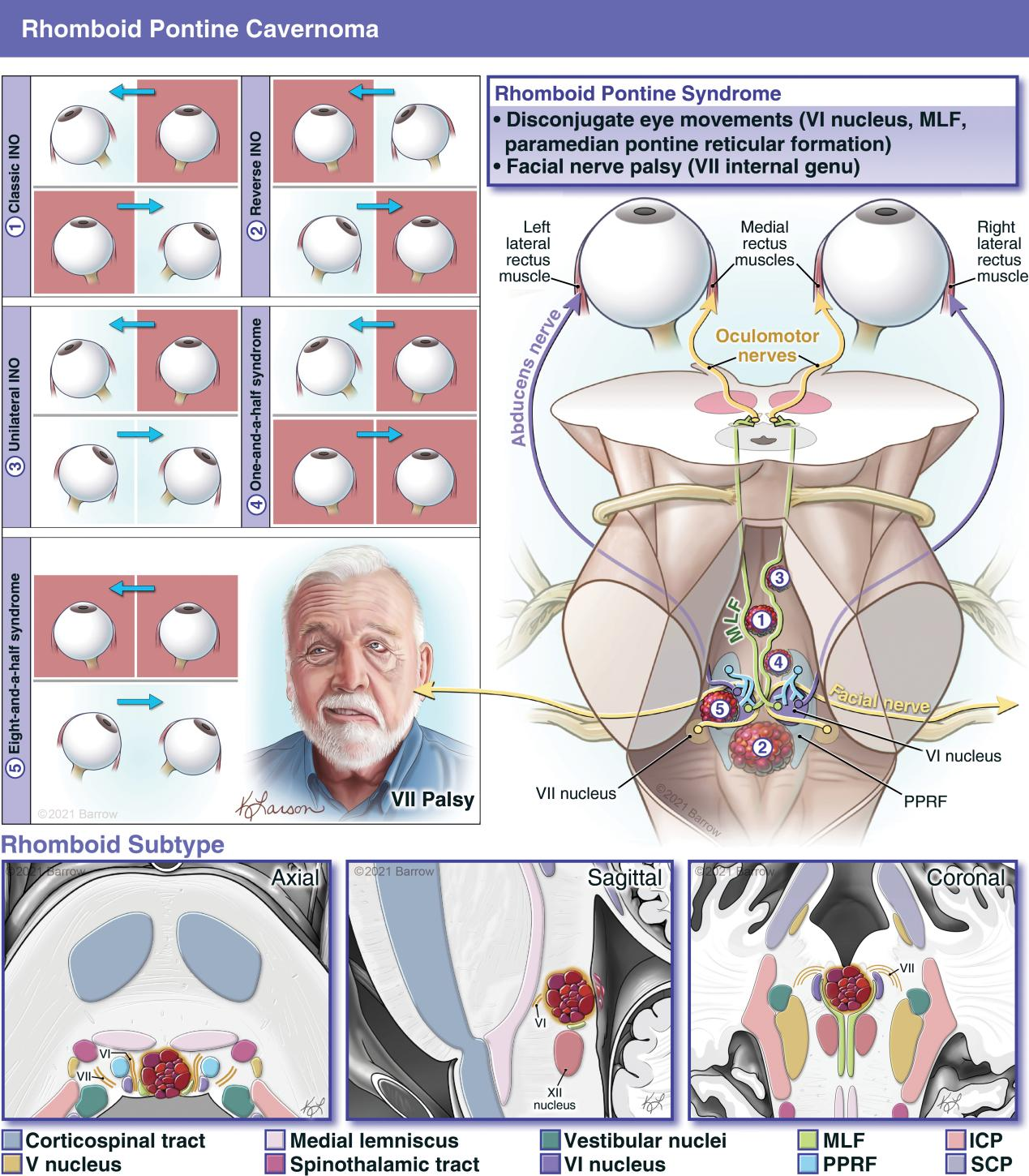

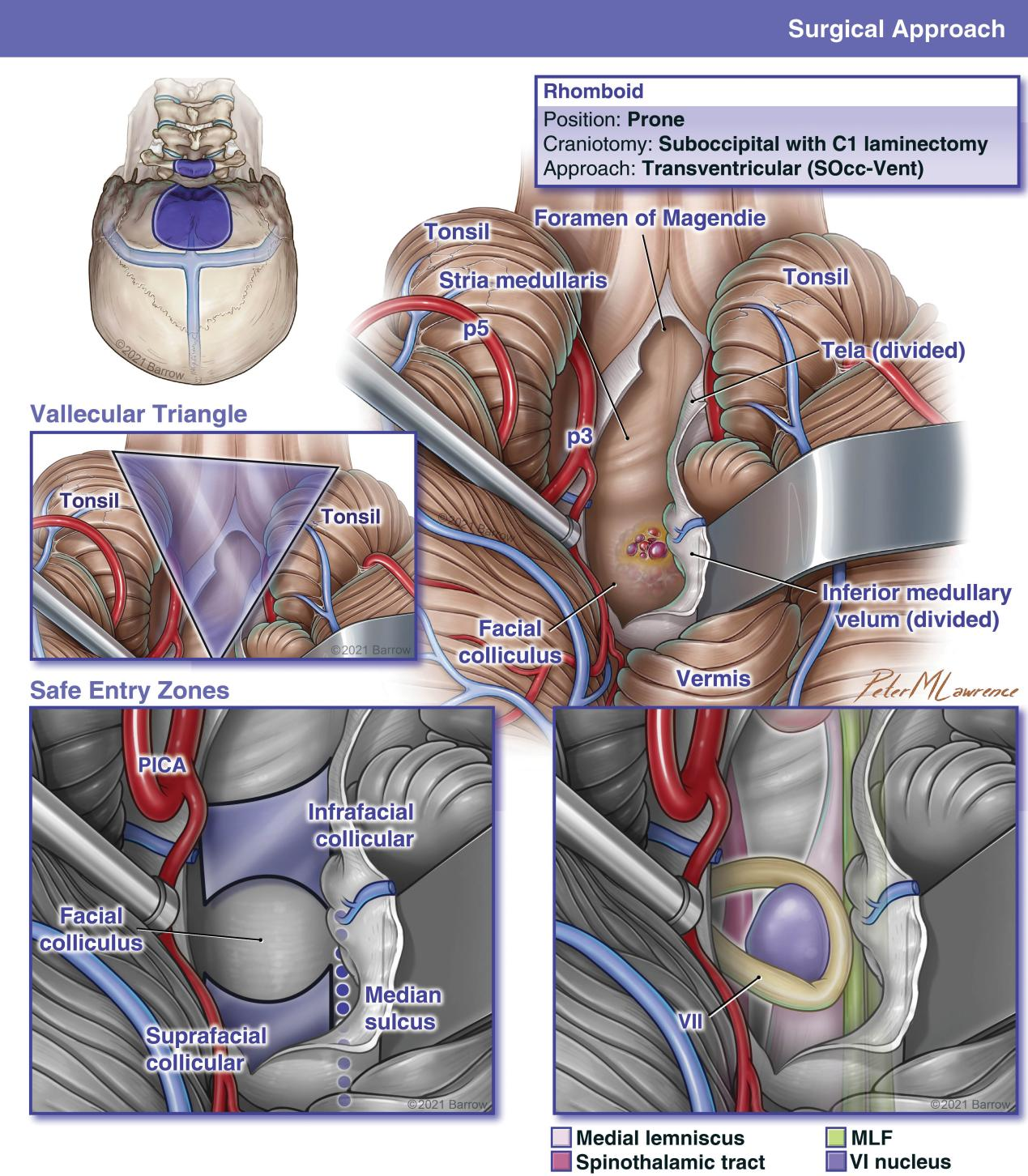

图23. 菱形窝型CMs患者表现为MLF、外展神经核和网状结构损伤引起的眼球共轭运动失调和INOs。中线病变引起的综合征包括经典的INO (1)(MLF损伤和在尝试外侧注视时,内侧直肌未能与外侧直肌同步移动)和反向INO(2)(MLF完整,双侧外展神经核损伤和在尝试外侧注视时,外侧直肌不能与内侧直肌同步移动)。偏心菱形窝型CMs可以导致单边INO(3)(单侧MLF病变,内收功能受损,对侧眼正常外展)和一个半综合征(4)(单侧脑桥旁正中网状结构和MLF病变,病变同侧眼无运动,只有另一只眼向外运动[结合凝视麻痹朝向病变,INO远离病变])。影响外展神经核和面神经核的较大的偏心性病变可引起面丘综合征或八分之一综合征(5)(同侧水平凝视性麻痹和同侧面部无力)。左侧插图中的蓝色箭头表示患者试图横向凝视的方向。红色背景表示眼球表现异常,白色背景表示眼球运动正常。该中线菱形窝CMs位于桥脑后方和四脑室底和脑底,毗邻MLF、CN VI核和旁正中桥脑网状结构(PPRF),在轴向、矢状面和冠状面(下方插图)所示。

图 24 .通过枕下开颅、C1椎板切除术(左上插图)和经四脑室入路暴露菱形窝CMs。切开双侧扁桃体延髓裂,打开vallecular triangle(左中插图)。切开下髓帆,与膜帆入路一样,向上延伸暴露,到达菱形窝的脑桥部分(中间插图),可以看到髓纹、正中沟、正中隆起、 界沟、面丘和上中央凹。第四脑室底可安全进入4个位置(左下方插入):正中沟(紫色虚线)和面丘上区、面丘下区和中央凹上安全进入区(未显示)。安全进入避开MLF(绿色,右下插图)、外展神经核(紫色)和面神经核(黄色)。

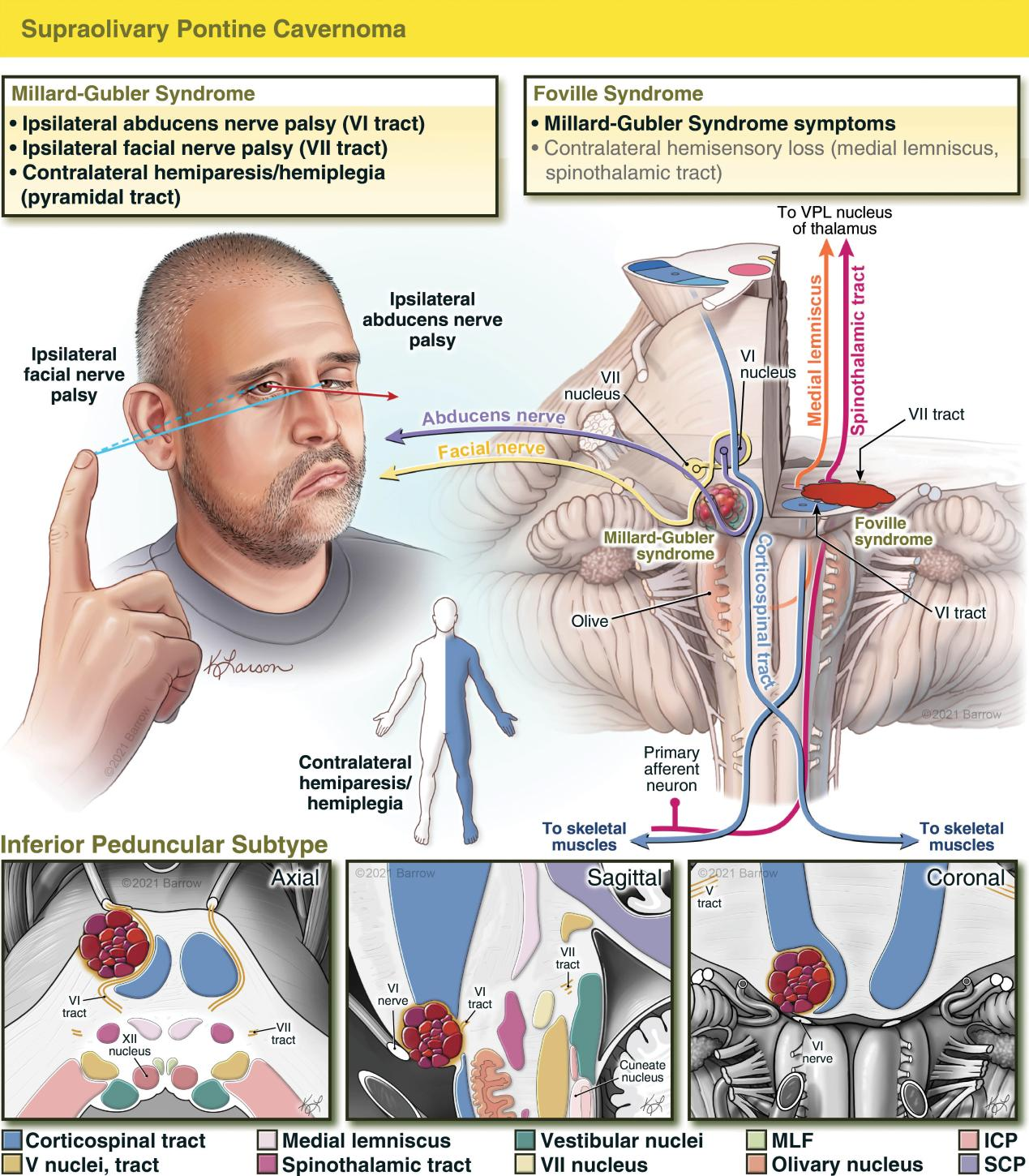

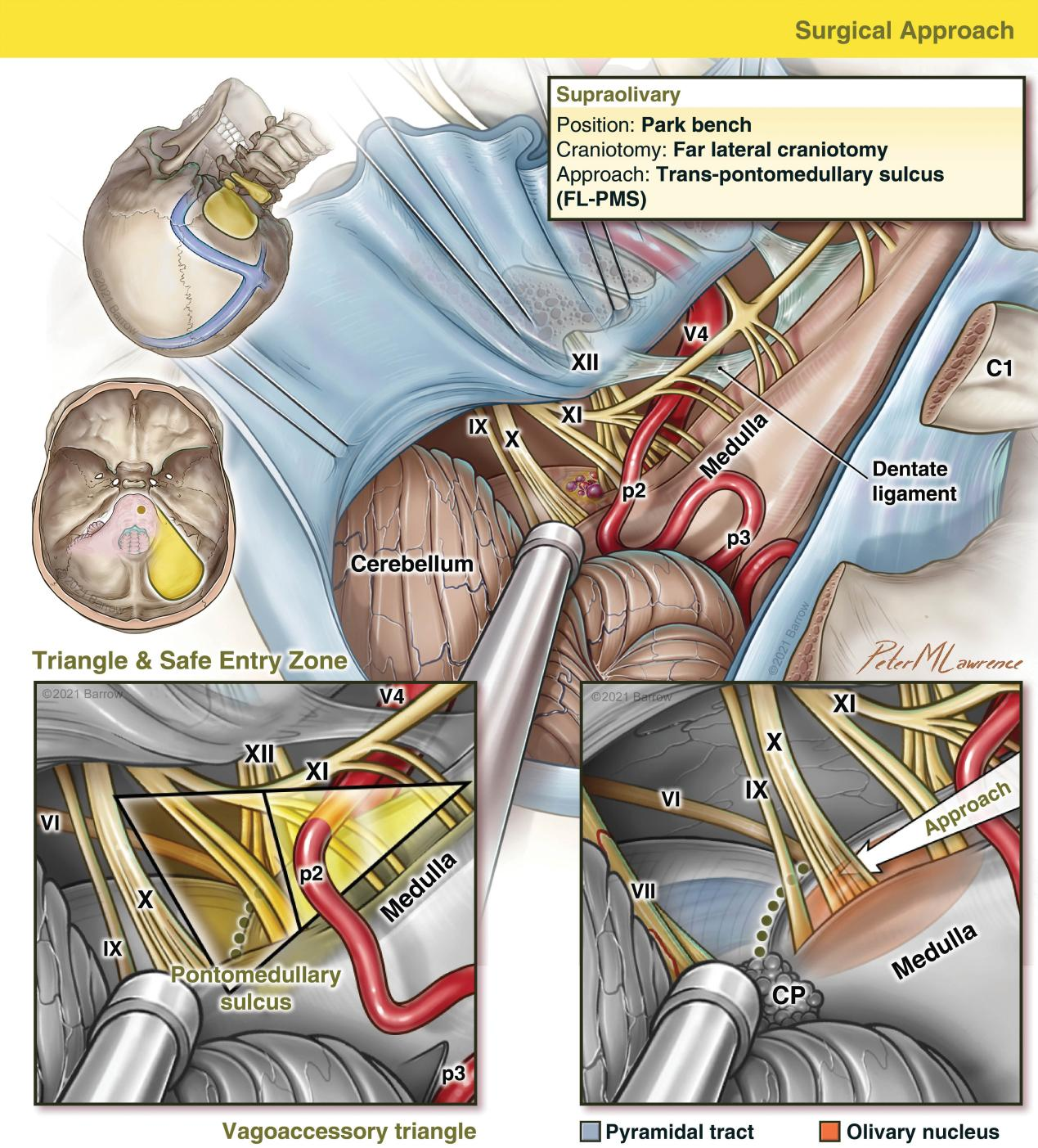

图 25. 上橄榄核型CMs患者表现为同侧外展神经麻痹(左上插图)。有些患者也可能有同侧面瘫和对侧偏瘫或半身麻痹,由于面神经纤维和锥体束受累(轻度Millard-Gubler综合征)。较大的病变也可能导致对侧半身感觉障碍,这是由于累及内侧丘系和脊髓丘脑束(Foville综合征)(中间插图)。左侧橄上榄核型CMs位于脑桥的下腹,毗邻CN VI、CN VII、皮质脊髓束、内侧丘系和脊髓丘脑束,在轴向、矢状面和冠状面(下方插图)所示。

图 26 .采用远外侧开颅和经桥延沟入路暴露上橄榄核型CMs,患者取公园长椅位,使斜坡和椎动脉垂直,沿脑干前外侧轴观察(左上插图)。髁突磨除打开小脑延髓池,暴露扁桃体、后组颅神经、椎动脉V4、PICA的p1(前髓段)和p2(外侧髓段)以及脑干侧方(中间插图)。解剖迷走-副神经三(黄色)的舌咽神经的上部分(CNXII上),延伸至橄榄核、桥脑下部和桥延沟(灰色虚线)(左下插图)。上橄榄核病变表面位于桥延沟,外展神经出口外侧。桥延沟的入口侧外展神经保护皮质脊髓束的锥体束(蓝色,右下插图)。橄榄的上极(橄榄核呈橙色,右下插入)与桥脑下部相连,形成桥延沟(灰色虚线),当需要更后的轨迹到达桥脑中央时,这是可以安全进入的区域。

延髓(5种)

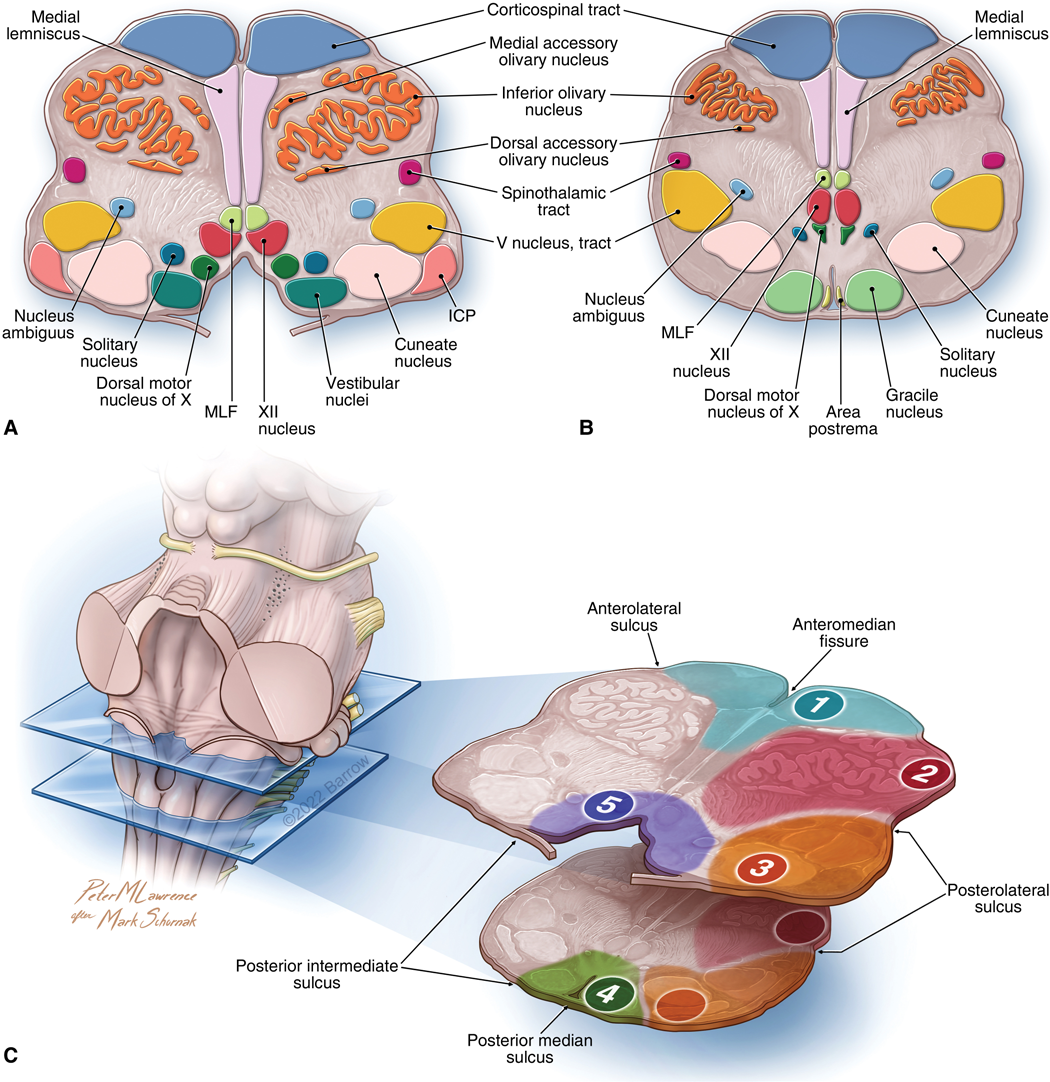

图 27.延髓解剖和延髓CMs亚型的概述。延髓神经核和纤维束的解剖结构显示为轴向截面,通过上延髓和第四脑室(A),并通过脑室(B).下方的下延髓5个亚型的位置显示在上、下轴向横截面(C):1)锥体束型(青色),2)橄榄型(红色),3)楔束型(橙色),4) 薄束型(绿色)和5)三角区型(紫色)。ICP =小脑下梗;MLF =内侧纵束。

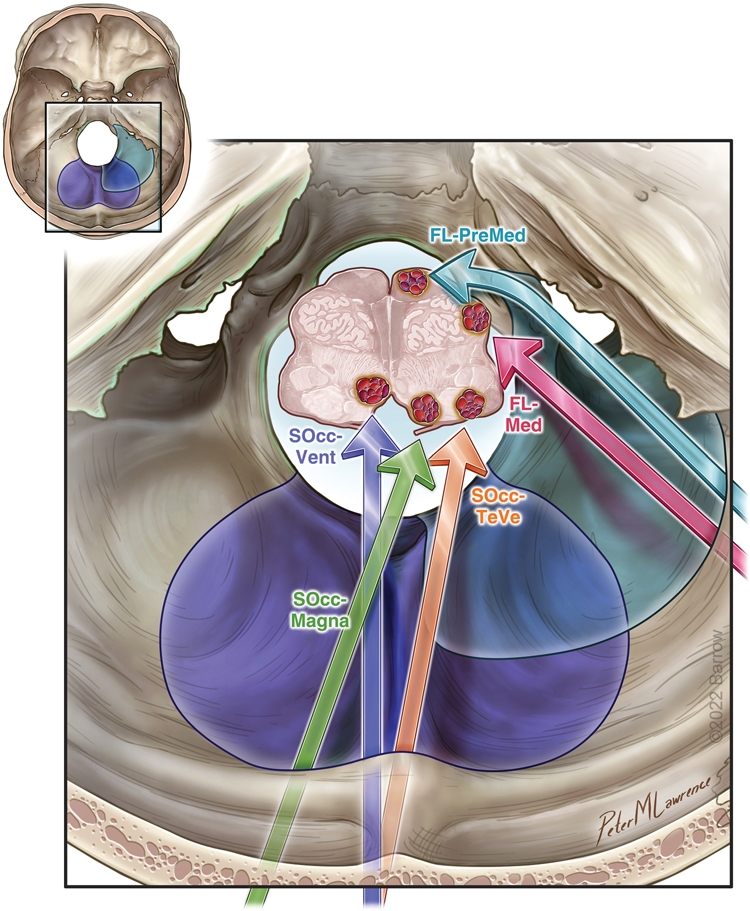

图 28.上面观,在轴向面上显示的延髓CMs的手术入路概述。远外侧/经桥前池入路(FL-PreMed;蓝绿色)用于锥体束型CMs,远外侧/经小脑延髓池入路(FL-Med;红色)用于橄榄型CMs,枕下/经膜帆入路(SOcc-TeVe;橙色)用于楔束型CMs。枕下/经枕大池入路(SOcc-Magna;绿色)用于薄束型CMs,枕下/经脑室入路(SOcc-Vent;紫色)用于三角区型CMs。远外侧开颅用于FL-PreMed和FL-Med入路(插入,蓝绿色),枕下开颅用于SOcc-Vent、SOcc-TeVe和SOcc-Magna入路(插入,紫色)。

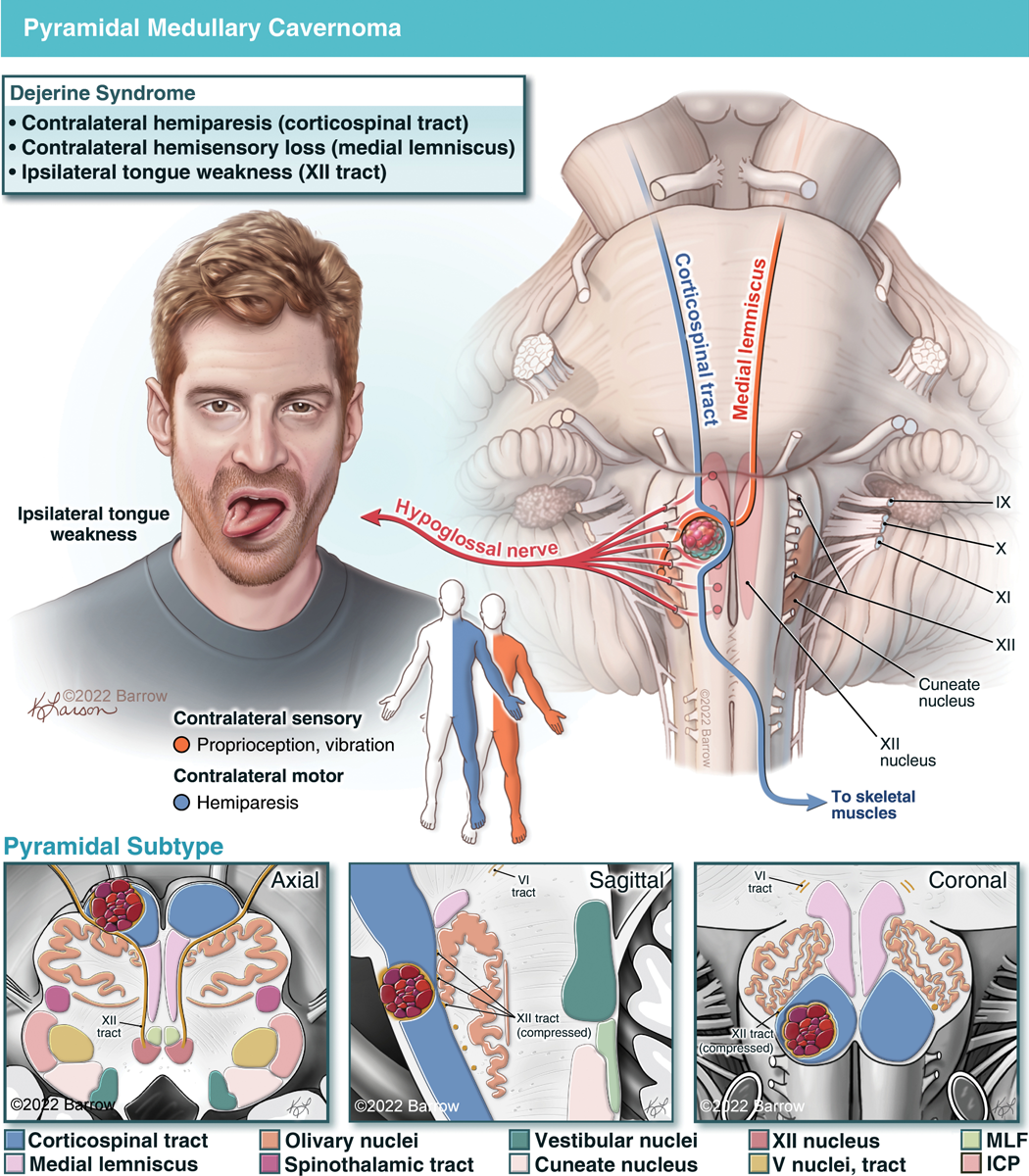

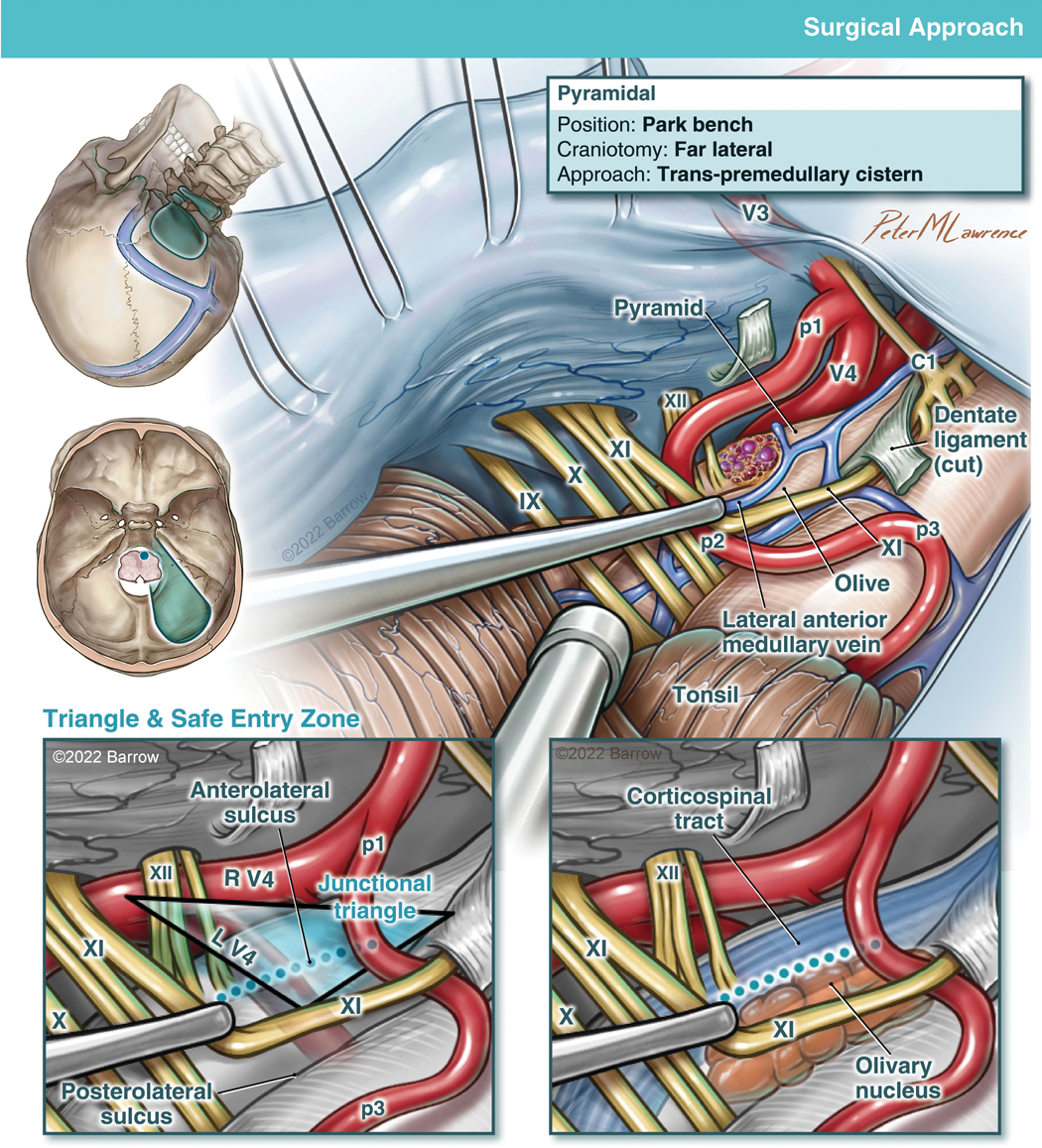

图 29.锥体型CMs患者表现为Dejerine综合征(对侧偏瘫、对侧半球感觉丧失和同侧舌无力)。右侧BSCM与CN XII的皮质脊髓束、内侧丘系和髓内束之间的关系显示在轴向、矢状面和冠状面(下方插图)。锥体束是位于延髓腹侧的成对的白质结构,横截面呈三角形,在锥体束底部呈交叉,为延髓和脊髓的边界。

图30.锥体束型CMs通过远外侧开颅和经桥前池入路(FL-PreMed;左上插图),患者采用公园长椅位或四分之三俯卧位。切开齿状韧带,向副神经腹侧剥离,可见由椎动脉和副神经的同侧和对侧V4段形成的椎基底交界三角,椎基底交界处位于三角的上顶点。髓横静脉可追溯到正中髓前静脉标记中线。CN XII小根很容易在小脑延髓池中被识别,并引导回前外侧沟。前外侧沟(安全进入区SEZ)提供了位于延髓前面更内侧的CMs的安全通道。

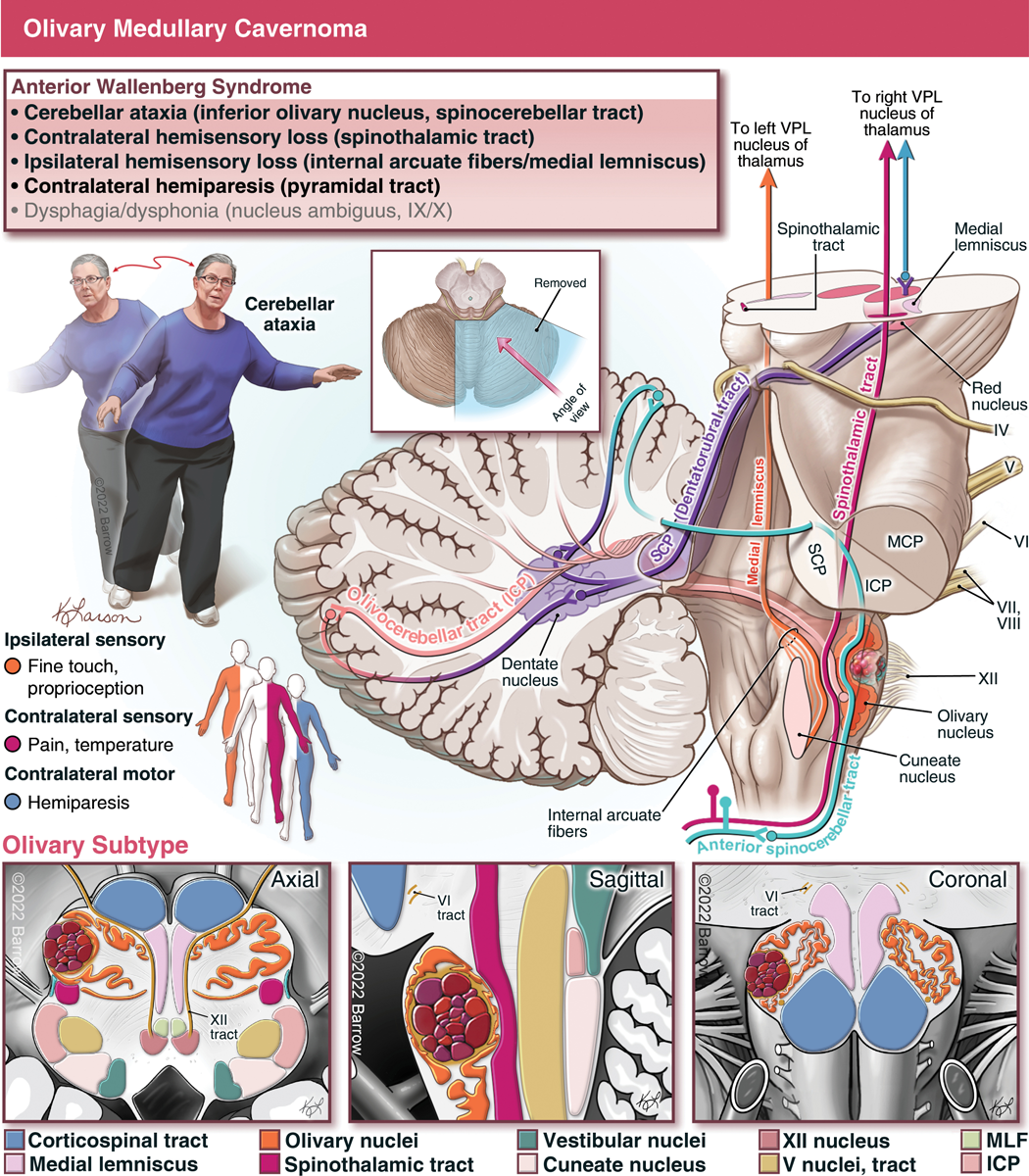

图 31.橄榄型CMs患者表现为前Wallenberg综合征(对侧小脑共济失调、对侧疼痛和温度感觉丧失、同侧精细触觉和本体感觉丧失、对侧偏瘫、吞咽困难和发音困难)。右侧BSCMs与下橄榄核、脊髓小脑束、脊髓丘脑束、弓状纤维、内侧丘系、皮质脊髓束、疑核、迷走神经和副神经的髓内束之间的关系显示在轴向、矢状面和冠状面(下方插图)。橄榄体是延髓外侧的一个突起的椭圆形结构,长约1.25厘米,包含上橄榄核和下橄榄核。上橄榄核位于脑桥上,与听觉系统相关,而下橄榄复合体位于延髓内,包含初级橄榄核、内侧副橄榄核和背侧副橄榄核。MCP =小脑中脚;SCP =小脑上脚;VPL =腹侧后外侧核。

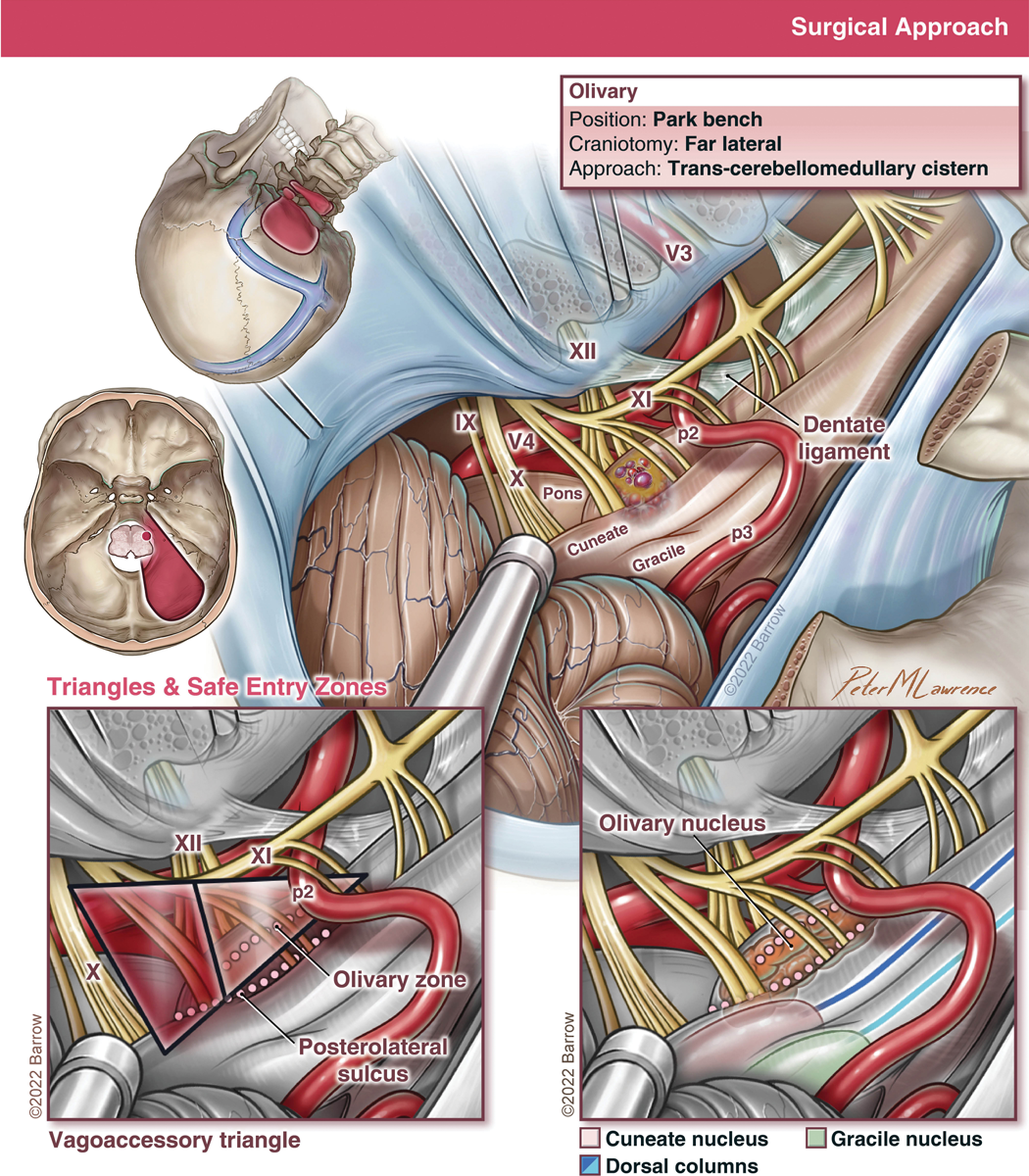

图 32.远外侧开颅和经小脑延髓池入路(FL-Med;左上插图),患者采用公园长椅位或四分之三俯卧位。解剖小脑延髓裂并释放出脑脊液,使扁桃体向上回缩,通过迷走神经副三角(左下插图)可见橄榄。椎动脉的V4段和PICA的p1段位于橄榄和CN XII根的前方和深部,但p2段在橄榄上。橄榄可以通过其前外侧和后外侧沟之间(锥体束安全区,粉色虚线,左下插图)安全进入,或者通过后外侧沟安全区(粉色虚线)进入,通过迷走神经和副神经的出口根部来识别的。橄榄安全区穿过下橄榄状核,后外侧安全区位于楔束核和背柱的外侧(右下插图)。

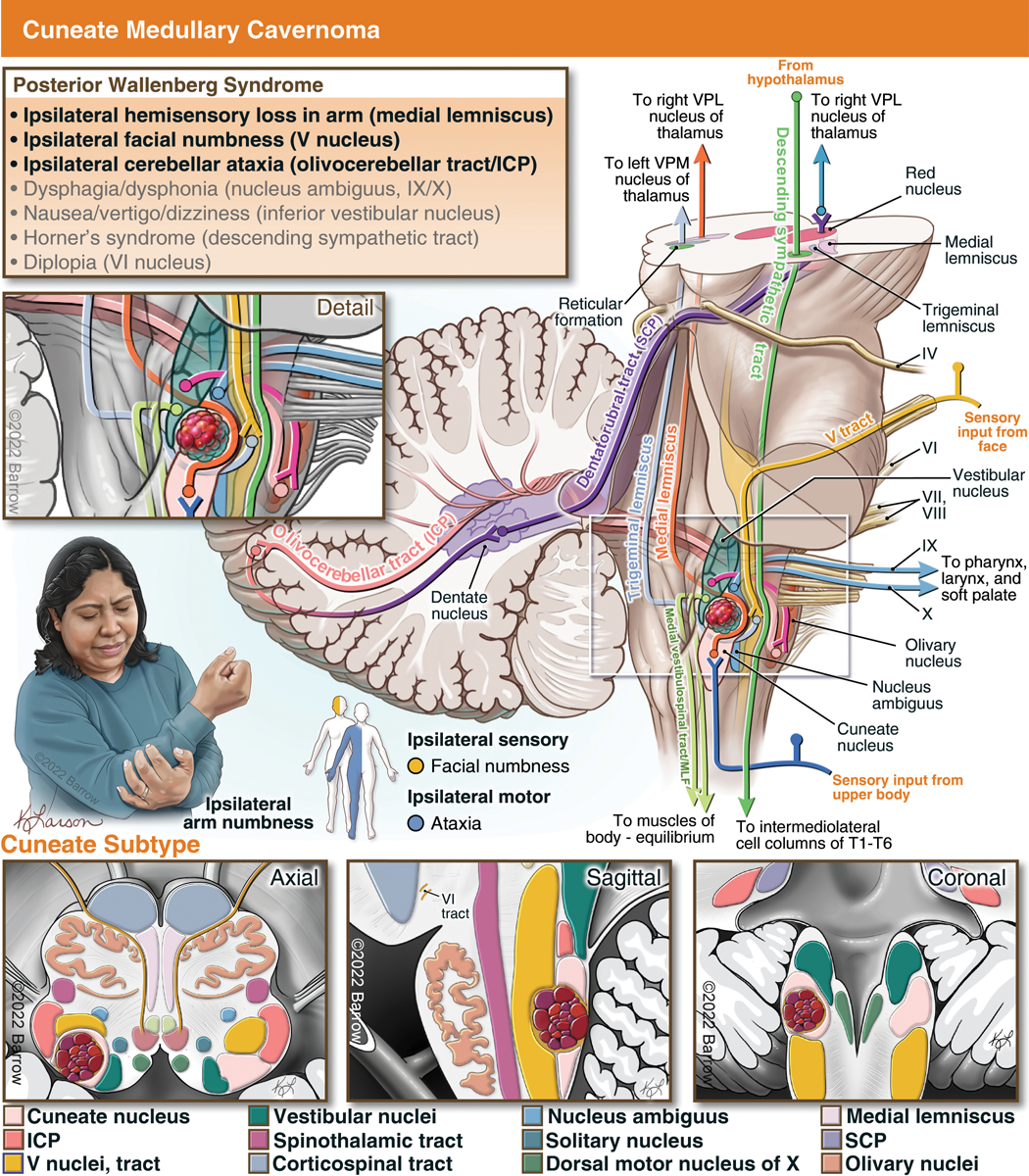

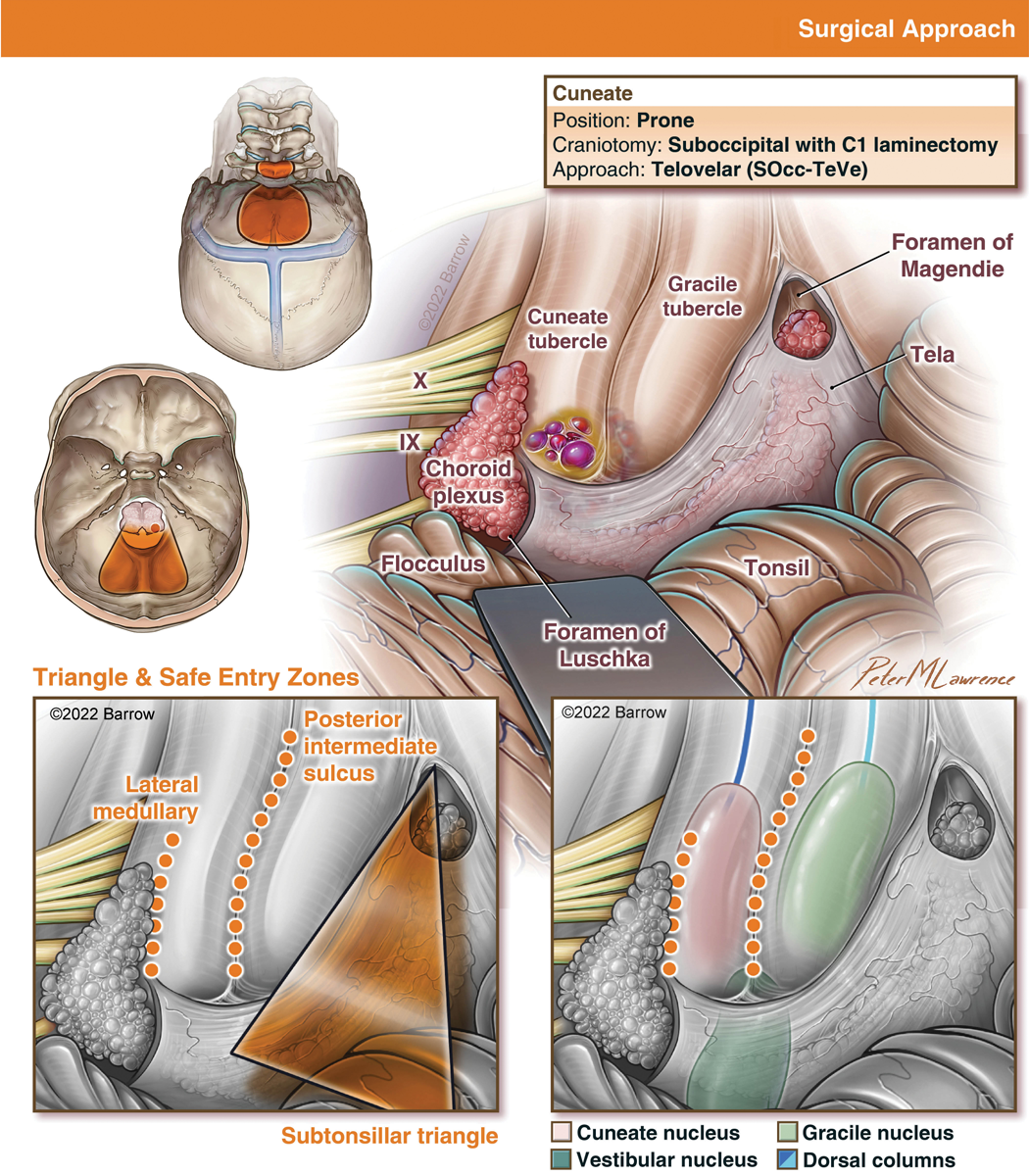

图 33.楔束型CMs患者表现为后Wallenberg综合征(同侧手臂精细触觉和本体感觉丧失、同侧面部麻木、同侧共济失调、吞咽困难、发音困难、恶心、眩晕、霍纳综合征和复视)。右侧BSCMs与楔束核、内侧丘系、三叉神经核、橄榄小脑束、小脑下脚、疑核、前庭神经下核、下行交感神经束和外展神经核的关系显示在轴向、矢状面和冠状面(下插图)。成对的背柱核由楔束核和薄束核组成。楔束核接收同侧来自上半身的同侧触摸和本体感受信息(T6以上,面部除外);同样,楔束型CMs患者出现同侧手臂的感觉丧失。VPM =腹侧后内侧核。

图 34. 枕下开颅术、C1椎板切除术和膜帆入路(SOcc-TeVe),患者处于俯卧位(左上插图)。解剖扁桃体前小脑延髓池的PICA P3段,扁桃体回缩打开由中线形成的扁桃体下三角(左下插图)。下髓膜帆的切口是楔束核的上内侧,迷走神经和副神经的小根是外侧。浅表楔束型CMs通过延髓外侧SEZ进入,深部楔束型CMs通过薄束核和楔束核之间的后中间沟进入(左下插入,橙色虚线)。通过后正中安全区进入,可避开薄束核、楔束核和背柱。相比之下,延髓外侧SEZ穿过楔束结节(右下插图)。

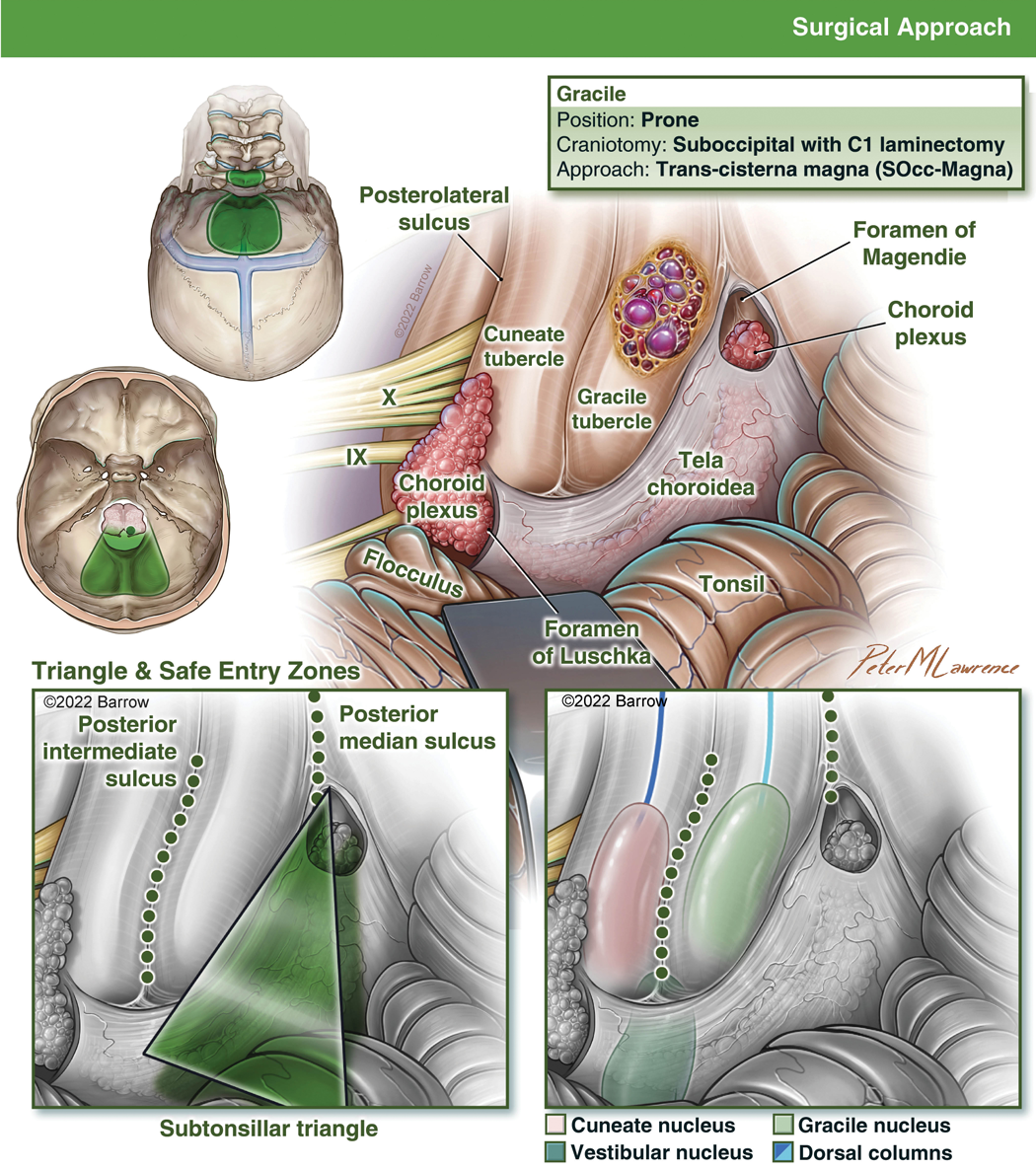

图 35.薄束型CMs患者表现为同侧腿部精细触觉和本体感觉丧失,而中线病变较大的患者表现为双侧感觉丧失。右侧CM与薄束核、内弓状纤维、内侧丘板和背柱之间的关系在轴向、矢状面和冠状面图示(下方插图)。薄束核是延髓和脊髓交界处成对背柱核的另一个,薄束核在Magendie孔的中线两侧形成双结节。这些核接收来自腿和下躯干(T6以下)的背根神经节感觉神经元的输入。

图 36.薄束型CMs通过枕下开颅术和C1椎板切除术暴露,位于大池(SOcc-Magna)内,患者处于俯卧位(左上插图)。薄束核位于PICA尾环(P3)下的扁桃体上或下方。这些畸形位于扁桃体下三角的下方,可直接或通过后正中沟进入。后正中沟深度2-3mm,该SEZ可加深至中央管水平,从外侧向上延伸至脊髓下方(左下插入,绿色虚线)。薄束核和薄束的分离和轻微移位(右下插图)提供了在不损害感觉功能的情况下进入病变。后中间沟定义了该亚型的外侧边界,但通过该安全区的解剖通向楔束CMs。

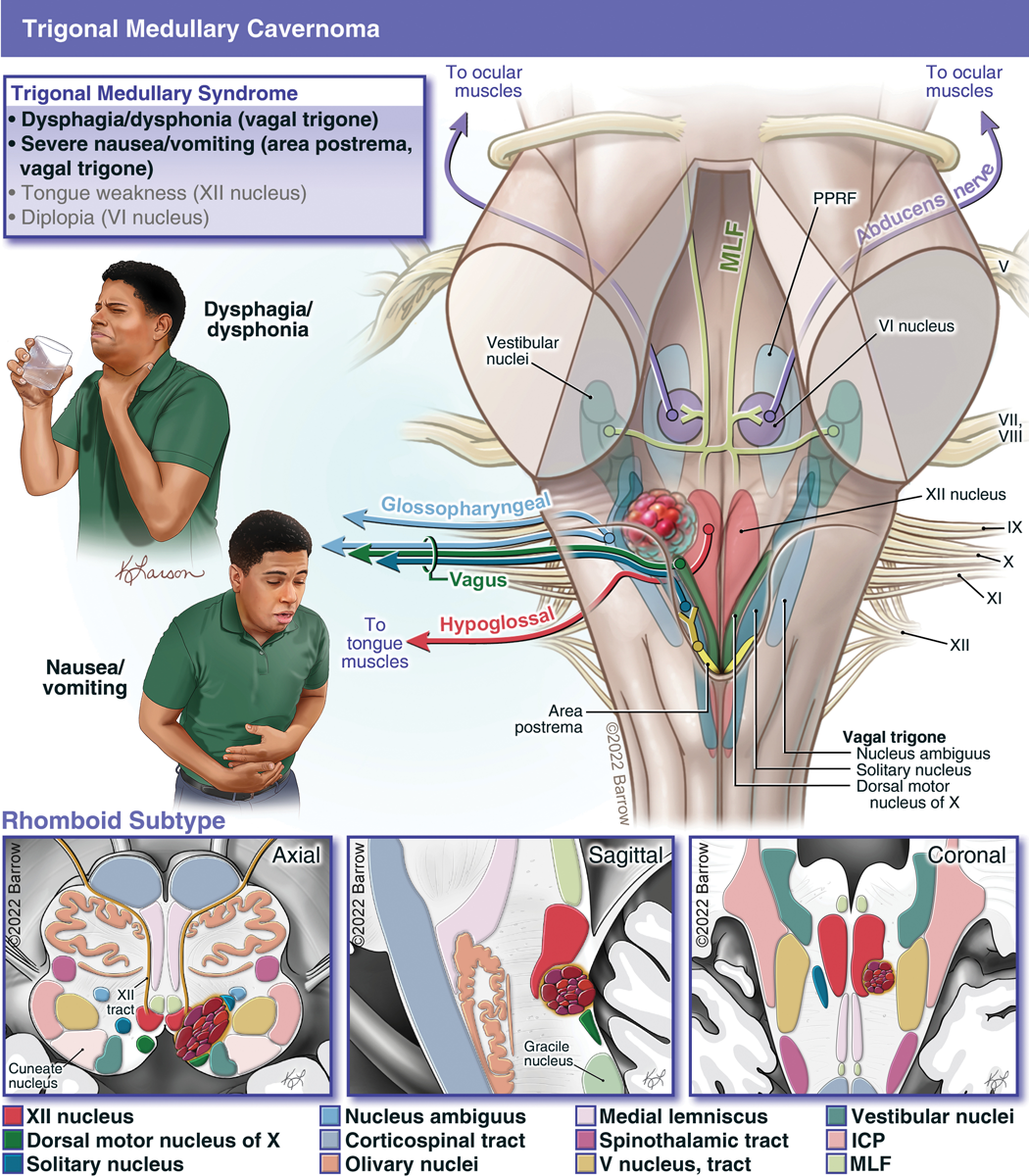

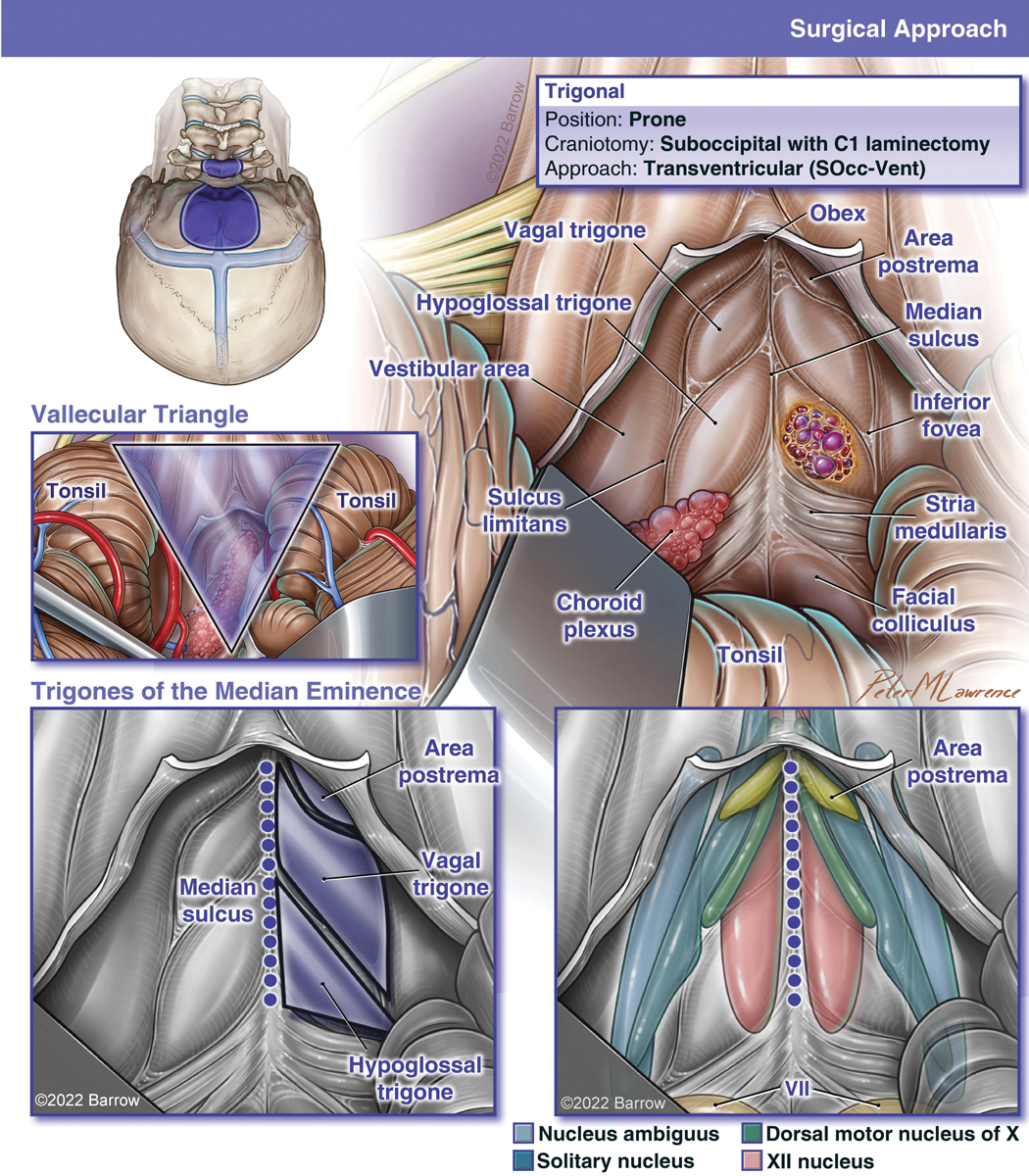

图 37.三角区型CMs患者表现为“三角区综合征”,包括吞咽困难、发音困难、恶心/呕吐、舌无力和复视。左侧CMs与疑核、孤立核、CN X背运动核、极后区、舌下神经核、前庭神经核和外展神经核之间的关系显示在轴向、矢状面和冠状面上(下方插图)。舌下神经核控制舌头的运动,极后区控制呕吐和自主神经功能。

图 38.三角区型CMs通过枕下开颅术、C1椎板切除术和经四脑室入路(SOcc-Vent)暴露,患者处于俯卧位(左上插图)。第四脑室底下部暴露,前开扁桃体和 开放vallecular三角,这是双侧扁桃体与下蚓部小舌之间的潜在空间(左中插图)。下膜帆切口增加了更外侧和上方的病变的通路。正中沟进入深部中线病变(左下方插图,蓝色虚线),避开靠近中线的三角结构(舌下神经核、迷走神经背运动核、孤束核、疑核和颅后区域(右下插图)。面丘下区安全区用于更大的,更高位置的病变,从延髓到脑桥下部的扩展。

备注:

1.MLF,内侧纵束;

2.背柱dorsal columns是脊髓的一部分,负责将感觉输入从身体传送到大脑皮层。这部分脊髓是感知精细触觉的关键,例如用来区分纹理和振动的触觉。背柱也有助于身体本体感觉系统,用于在空间中定位身体并协调肌肉运动,给出有关身体位置的信息。

3. 核间性眼肌麻痹(INO)——内侧纵束综合征 是连接一侧动眼神经核与对侧外展神经核之间的内侧纵束病变所致,使两者之间的联络中断。 常见于脑血管病及多发性硬化,前者以老年人居多,后者常见于年轻人。 少见的病因包括脑干脑炎、脑干肿瘤、延髓空洞症、镇静药中毒及韦尼克脑病。

4. 面丘上区上界为上髓帆系带,其发出滑车神经,下界为面丘,内侧界为内侧纵束,外侧界为界沟。界沟位于三叉神经核团、三叉神经中脑束、中央被盖束的内侧。

5.极后区(area postrema,AP)为呕吐的化学感受器触发区。神经炎症性病变累及AP,出现顽固性恶心,呕吐和呃逆的临床综合征(极后区综合征,area postrema syndrome,APS),是视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)的特征。

参考资料: