今天为大家分享的是广州军区广州总医院神经外科主任王国良教授带来的《岩尖区肿瘤的显微手术策略》PPT和手术视频。长按并识别二维码或点击左下方“阅读原文”,即可在线观看手术视频。

▲ 王国良教授:后正中入路 胸11~12脊髓圆锥内占位切除术

▲ 王国良教授:内侧型蝶骨嵴脑膜瘤的显微手术策略与技巧

王国良 教授

广州军区广州总医院神经外科主任

王国良,教授、主任医师,现任广州军区广州总医院神经外科/全军神经外科中心主任,全军神经外科专业常委,广州军区神经外科专业副主委,中国抗癌协会神经肿瘤专业委员,中华医学会神经肿瘤专业委员,广州抗癌协会神经肿瘤专业主委,广东省神经外科医师协会副主委,《中国微侵袭神经外科杂志》编委等。1984年毕业于第二军医大学,先后在长征医院、海军总医院、天坛医院等神经外科学习。参加援非医疗一年,荣获二等功一次。在中华神经外科杂志、中华创伤杂志、Chin Med J、Mol Med Rep、中国微侵袭神经外科杂志、广东医学等杂志上发表论文60余篇。主编专著两部(脑系科危重急症救治手册、癫痫诊治指南)获军队和广东省科技叁等奖各一项。任全从事神经外科30余年,具有十分丰富的临床工作经验,对各种疑难、复杂病例有独到的临床处理能力;熟练掌握各型颅脑损伤的综合救治;熟练掌握各部位颅内肿瘤、脊髓肿瘤、前循环脑动脉瘤和脑动静脉畸形的显微手术,尤其擅长于颅底肿瘤(鞍区、后颅窝肿瘤等)的显微手术。是我国较早开展锁孔微创手术、神经导航手术和术中唤醒手术的专家之一,2016年1月在国内较早开展了监护麻醉下全程清醒开颅脑功能区病变切除技术,使病人的病变切除更彻底、功能保留更完好。

岩尖区肿瘤的显微手术策略

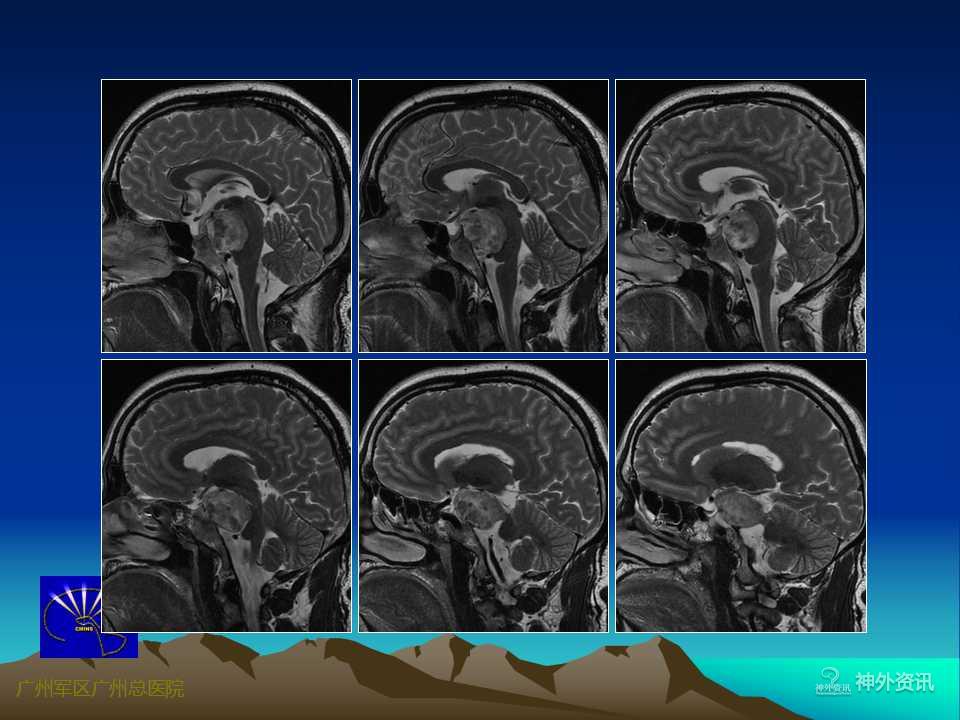

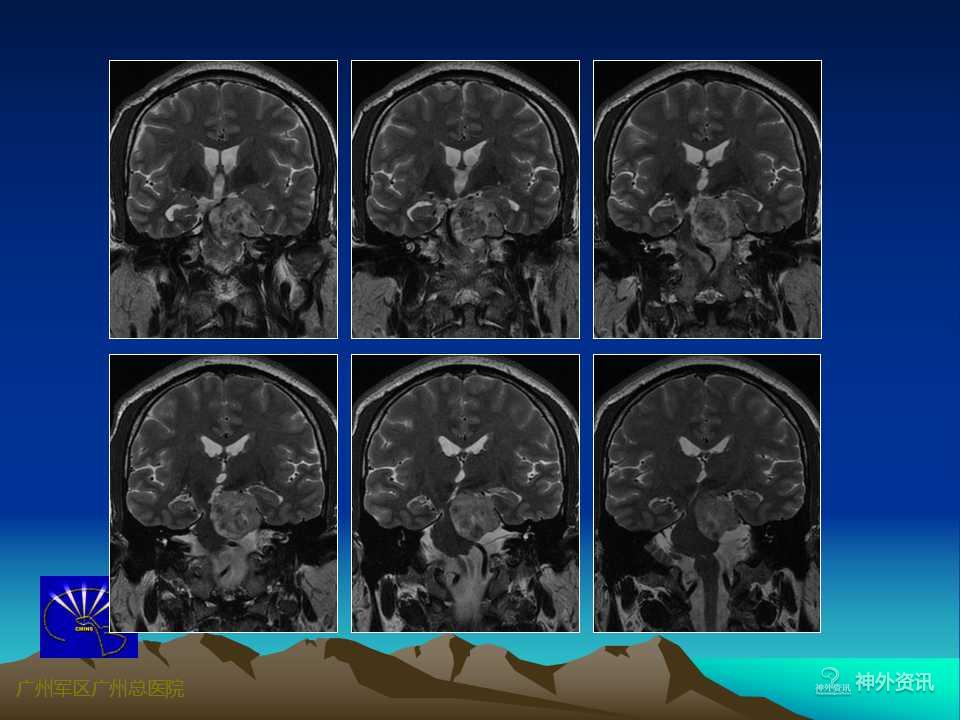

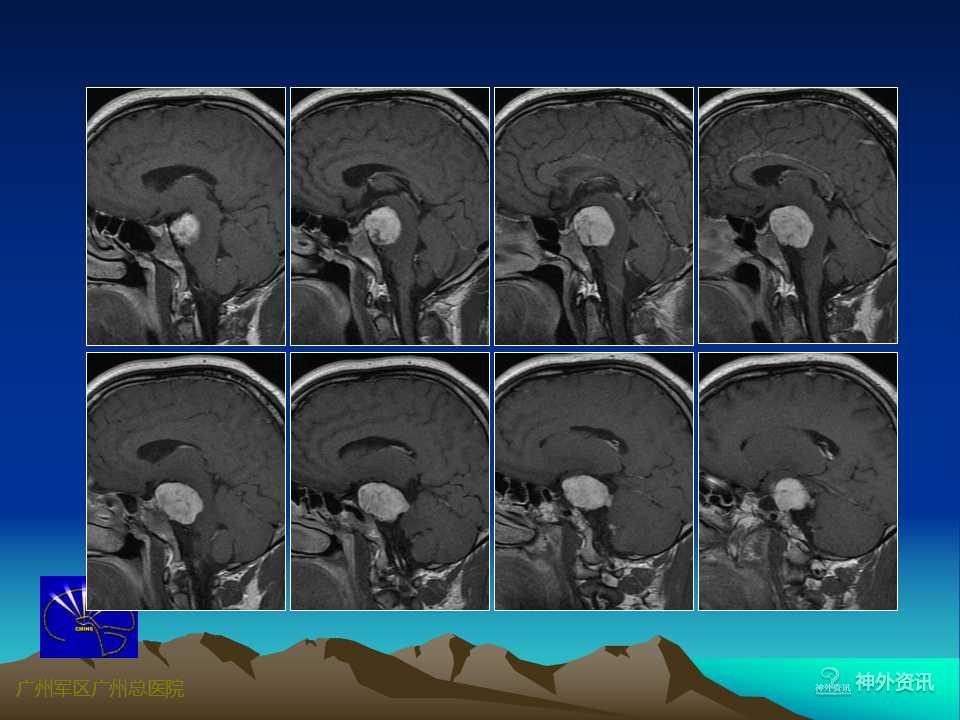

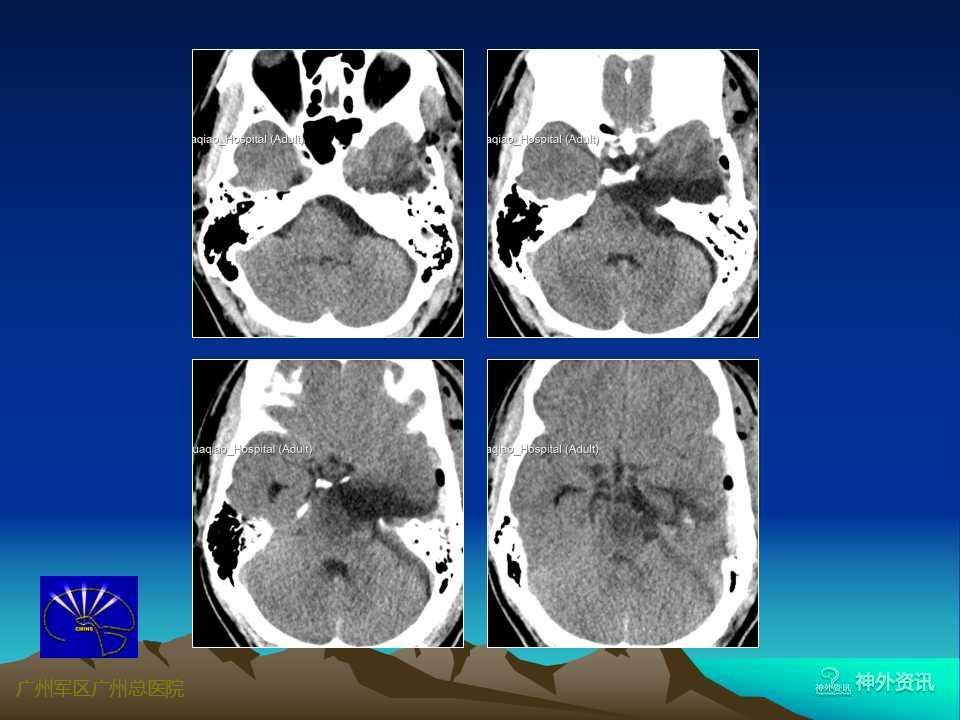

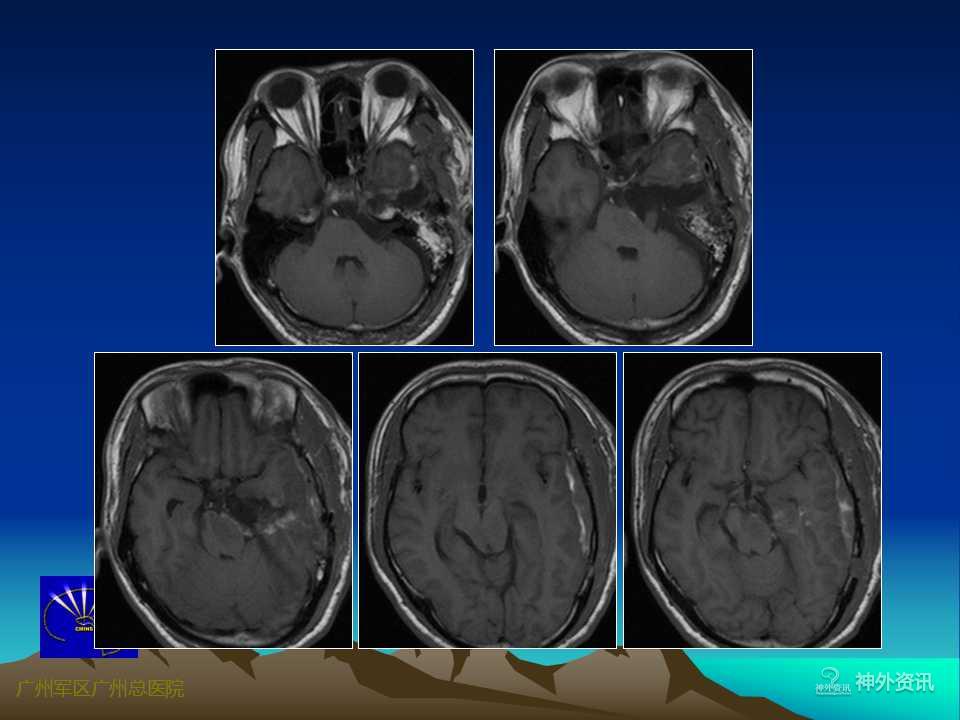

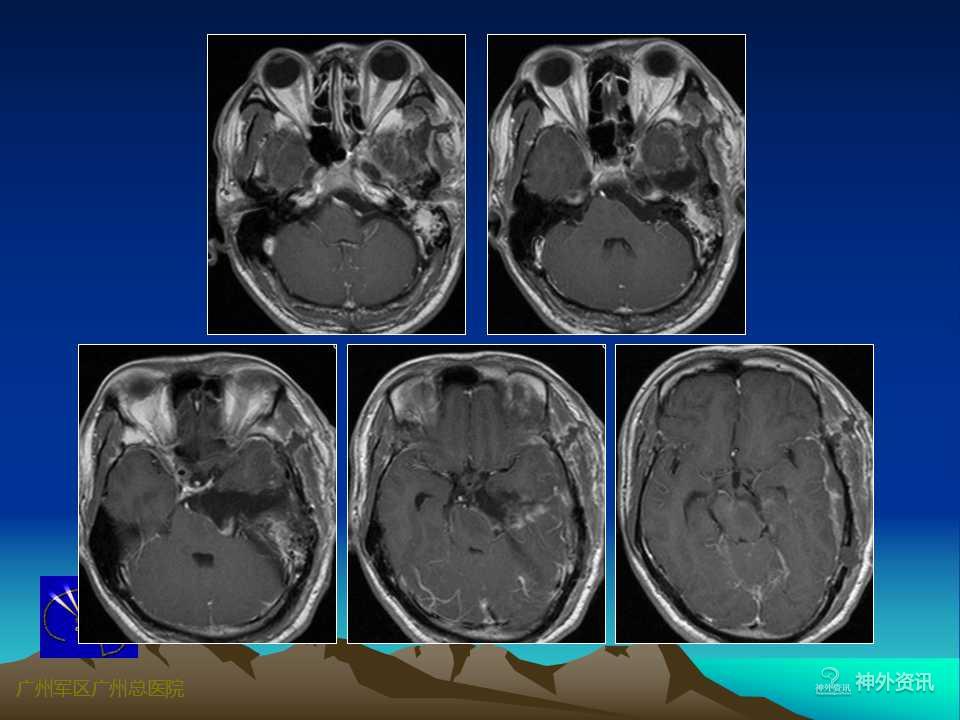

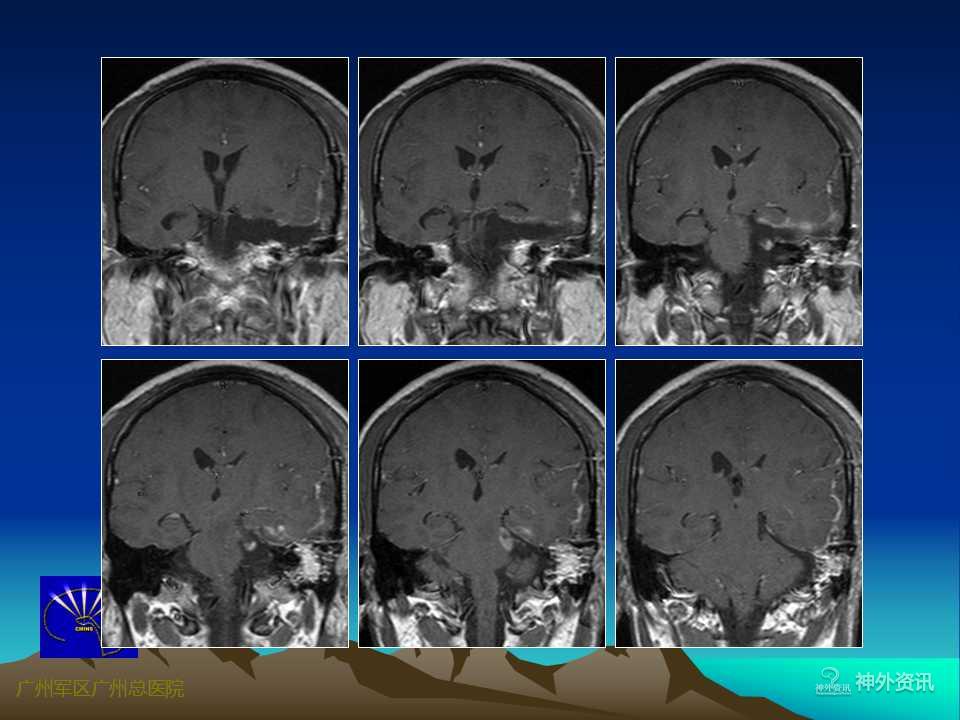

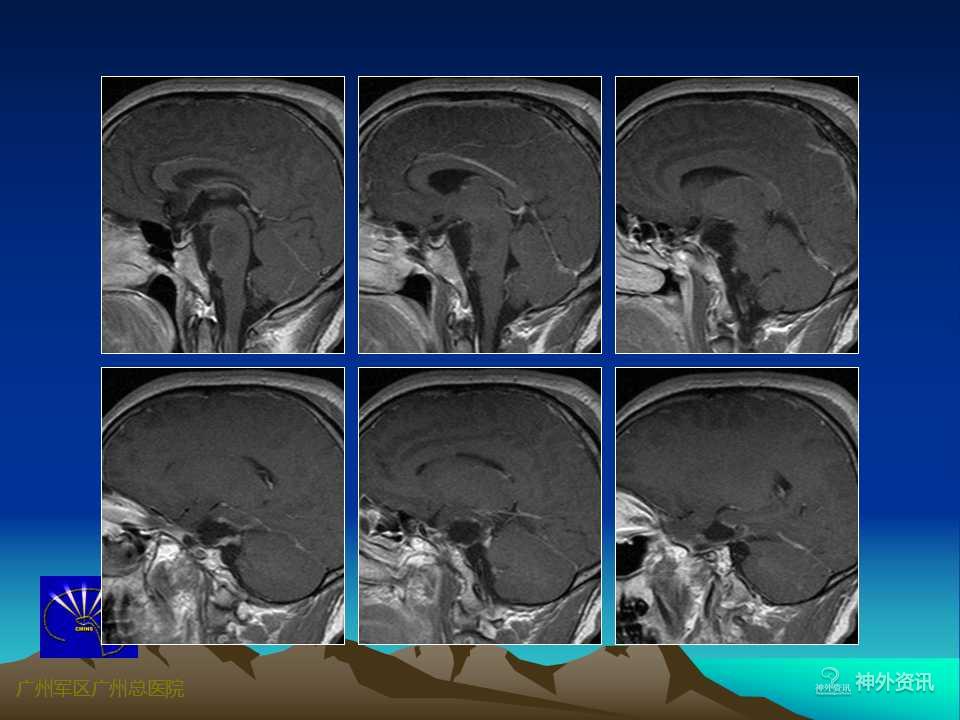

岩尖区是指从内听道到岩骨尖的这一狭小区域,毗邻海绵窦后壁,有岩上窦和岩下窦汇入,后方为脑干(中脑和脑桥)、基底动脉及其分支,邻近有Ⅲ~Ⅷ脑神经走行。岩尖区肿瘤常骑跨中、后颅窝及幕上、下两个颅区,与上述重要解剖结构紧密相邻或相连,手术难度较大,术后并发症相对较多。随着显微神经外科技术的不断发展和对该区域显微解剖结构认识的不断提高,目前该区域肿瘤手术的死亡和致残率已明显下降,但仍被认为是当前神经外科极具挑战性的手术之一。

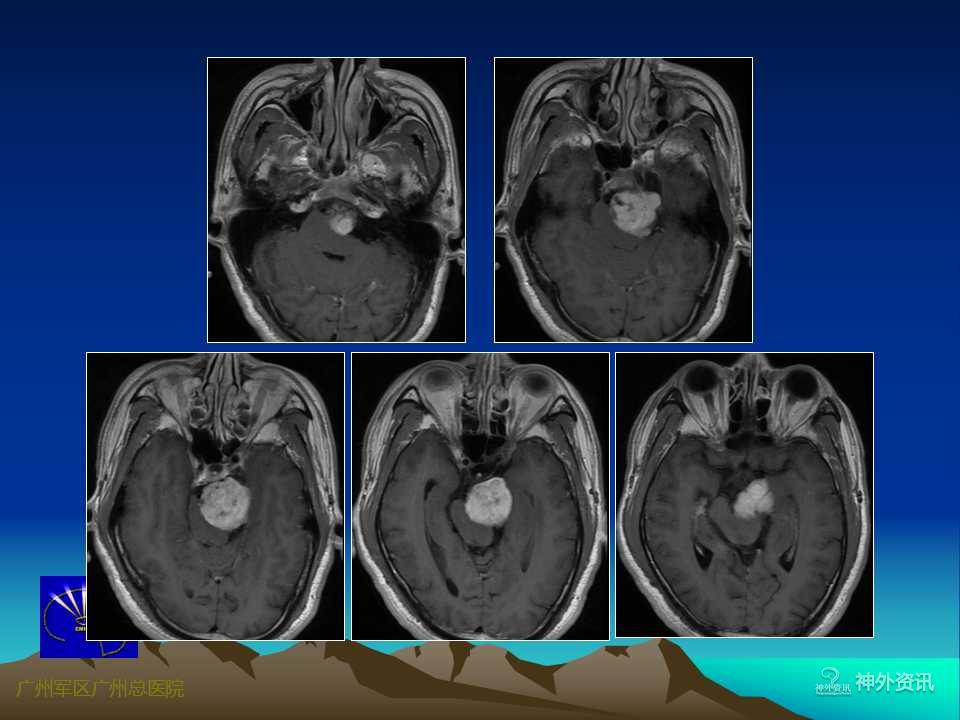

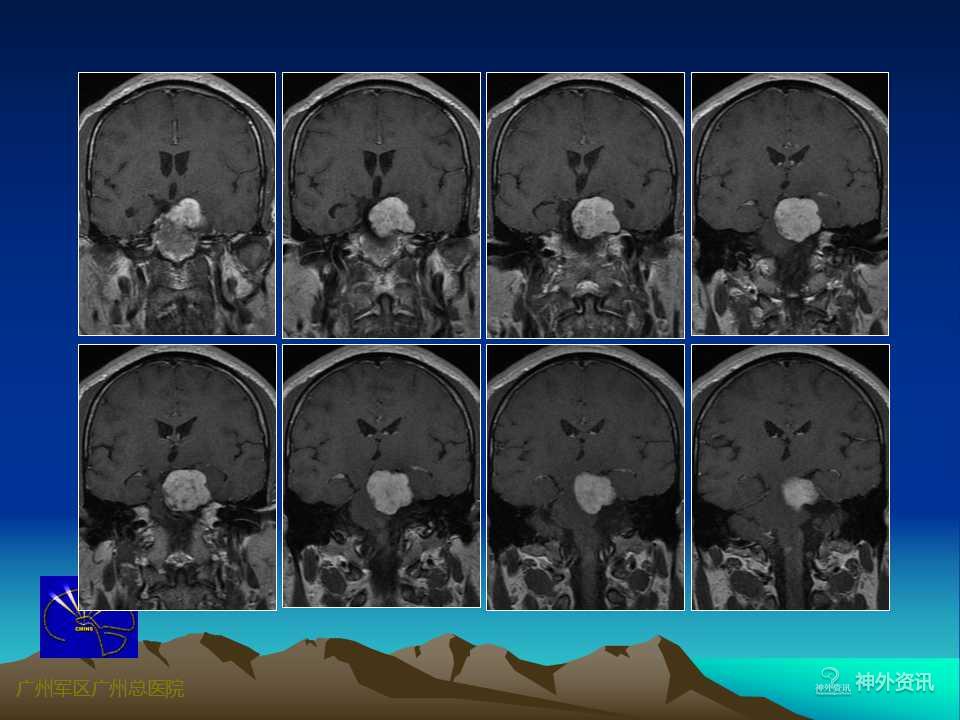

岩尖区肿瘤以脑膜瘤最为常见,其次为神经鞘瘤、胆脂瘤等,由于脑膜瘤基底较宽,与其周围结构粘连较紧,故手术难度最大,且肿瘤是否侵及海绵窦是决定手术能否全切及影响手术预后的一个重要因素。岩尖区肿瘤的手术入路有多种,主要根据肿瘤的主体部位、侵及方向、供血特点以及毗邻结构等。可选择的手术入路有:经颅底岩斜区前方入路、侧方入路、后方入路、或幕上下联合入路等。

1、经颅底岩斜区前方入路

主要为改良翼点入路,包括经颧弓或眶颧翼点入路。此入路主要适用于岩尖区向鞍上、中颅窝底、海绵窦区和幕上生长的肿瘤,具有开颅简单、解剖结构清晰、术后并发症少等优点,但对岩尖后部、CPA区、下斜坡区显露欠佳。

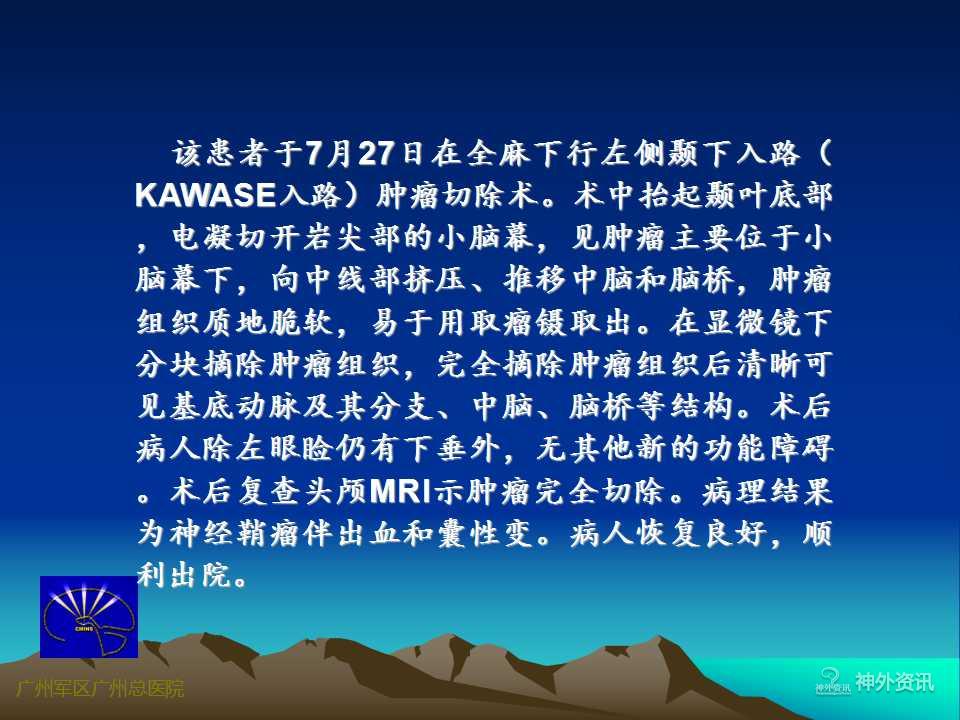

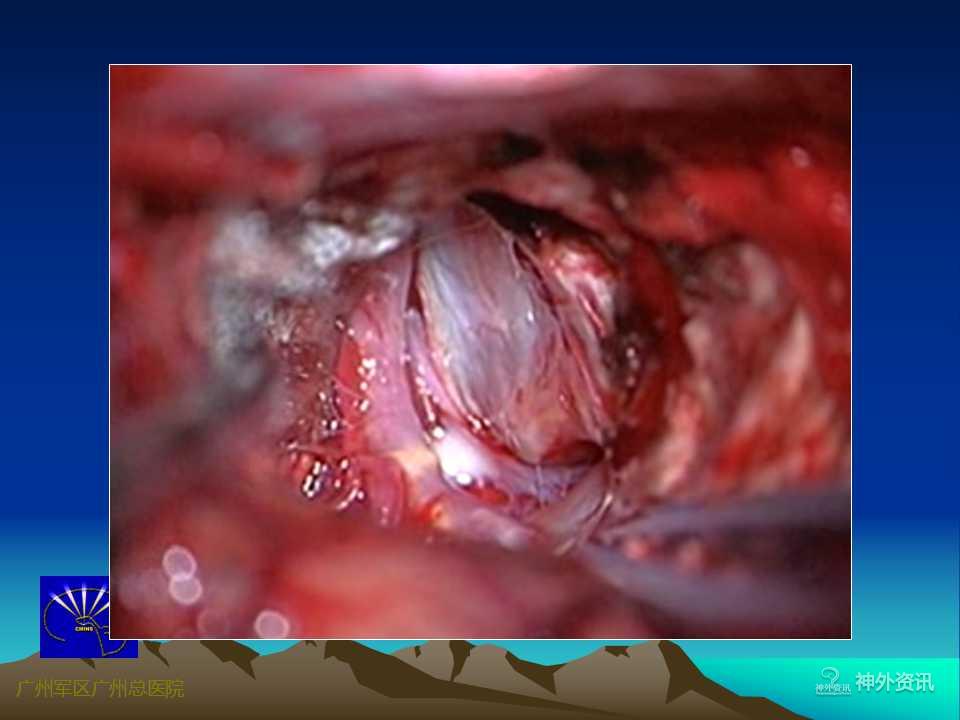

2、颞下经岩骨前入路,即Kawase入路

该入路通过颞下窝开颅和磨除Kawase三角,可显露岩上窦以下的岩尖、斜坡区,主要适用于中、上斜坡向幕上及中颅窝生长的肿瘤,其优势在于手术距离短、开颅相对简单,可通过磨除岩尖骨质来增加岩斜区的显露,可多角度直视下处理脑干前、岩尖内侧区重要结构处病灶,术中放置腰大池引流、分离侧裂池和环池释放适量脑脊液对减少颞叶牵拉至关重要。现已改良为颞前直切口小骨窗开颅手术,同样能达到充分显露并切除岩尖区肿瘤的目的。

3、经岩骨乙状窦前入路

该手术入路是以前切除岩斜区肿瘤常用的手术入路之一,适用于中、后颅窝,特别是中、上斜坡以及岩骨区的肿瘤。但该入路开颅耗时太久、对颅底骨质破坏较大、术后并发症多等,目前已很少使用。

4、扩大中颅窝入路

该入路主要适用于范围广泛的海绵窦旁区肿瘤,能充分显露整个中颅窝底和海绵窦区,适用于位于内耳道和岩下窦前上方的上岩斜区病变,可直接到达CPA前内侧、岩骨尖、Meckel腔、三叉神经根和面神经之间的脑干腹外侧区,若合并离断颧弓,可显著增加斜坡和脑干腹侧的术野显露。

5、经颅底岩斜区后方入路

即采用标准的乙状窦后开颅,也可行乳突后锁孔开颅术。该入路可接近下斜坡区、CPA区、岩尖后部等结构,无需磨除岩骨骨质,可显露V~Ⅻ对同侧脑神经和后循环主要分支血管,对主体位于后颅窝而小部分经Meckel腔侵及中颅窝的肿瘤能够达到全切,但对中、上斜坡和小脑幕切迹等显露欠佳,手术过程中需在多对脑神经间隙内进行操作,易导致脑神经的损伤。

6、联合人路

主要包括幕上下联合入路(颞下联合乙状窦后入路等),磨除耳后部分乳突联合颞部开颅,对CPA区、脑桥前侧方以及小脑幕上方显露较好。临床上也可分两步切除巨大的向幕上广泛发展的岩斜区脑膜瘤:首先通过枕下乙状窦后入路,切除主体位于后颅窝的岩斜区脑膜瘤,待患者恢复后,再次经额颞入路或颞下入路切除主体位于中颅窝的肿瘤幕上部分。

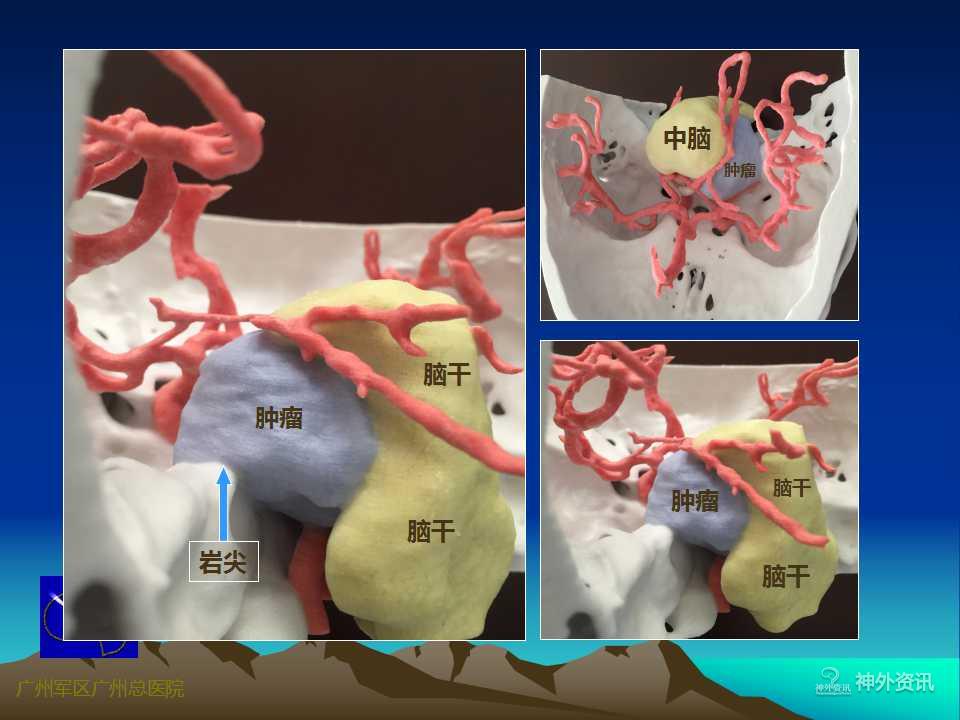

岩尖区肿瘤的手术入路较多,不同的手术入路有其各自的适用范围和不足之处。术前详尽的神经影像学检查对术前整体评估至关重要。将CT、CTA(含肿瘤组织、颅骨与血管的三维重建)、MRI、MRA等影像资料结合起来进行综合评判,充分了解肿瘤周围的解剖结构,特别是肿瘤的血供特点、与重要血管神经(脑神经)和脑干等的相互关系。DSA检查可明确肿瘤供血及周围血管移位情况。3D打印的出现使术者能够在3D打印模型上详细了解肿瘤的具体部位、大小、形态,肿瘤与其周围血管、脑干、脑神经、颅底等的相互关系,对指导手术入路、手术策略等具有极其重要的意义。随着人们对生活理念的改变,生存质量已备受重视。因此,目前对颅底肿瘤的手术已朝着简单、低侵袭性的方向发展,不再过分强调肿瘤的全切率,在保留重要神经血管功能的前提下最大限度地安全切除肿瘤、保证术后生活质量已成为广大神经外科医生和患者考虑的首要问题。

相关回顾

▲ 王国良教授:后正中入路 胸11~12脊髓圆锥内占位切除术

▲ 王国良教授:内侧型蝶骨嵴脑膜瘤的显微手术策略与技巧

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews