2月14日是西方的情人节,这个日子,是属于鲜花与巧克力的甜蜜时光,让我们暂时放下枯燥又伤脑筋的血管解剖,去看一些有趣的艺术作品,让艺术之美陪伴我们,开启一段美丽的旅行吧。

神经解剖画作

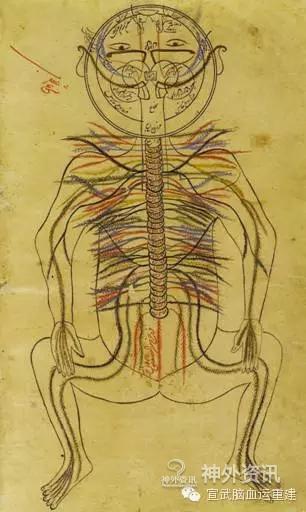

循着时间的主轴,继上次我们提到了古希腊古罗马时期的医者先知,这一次,我们来认识一下亚洲的阿维森纳(Avicenna 公元980–1037)。阿维森纳是中亚著名的哲学家、自然科学家,在天文、数学、艺术、音乐以及医学方面都颇有研究,此处略去一万字…只从人类学者对他的评价就可以到位的总结出他对人类文明的贡献了----他是人类史上继亚里士多德之后的“第二位先贤”。他在医学方面的杰出贡献在于他撰写的《医典》(The Canons of Medicine)一书,在此书中,他对神经系统的描述有副手绘示意图(图1)。这幅图描绘的是一个自后向前观察的人体,头部向后过伸,从而使得嘴位于最高点。不同的颜色代表不同却成对的神经,中线部位自上向下可以看到脑干及脊柱脊髓;并且能清晰地分辨出8节颈髓节段,12节胸髓节段,5节腰髓以及4节骶髓。这部巨著及这幅手绘图现存于英国伦敦著名的Wellcome图书馆。

图1. 阿维森纳对神经系统的描绘。

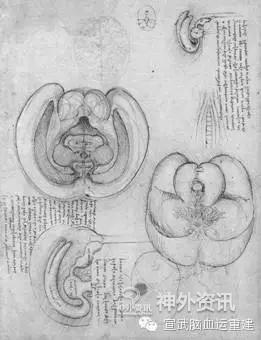

接下来要提到的这位大艺术家是文艺复兴时期的达芬奇。他的才华绝不仅仅在于“蒙娜丽莎”,他对于神经解剖的贡献在于发现了脑膜动脉以及额窦,以及他将热融化的蜡液注入牛脑从而制作出了脑室的铸型----这也是人类第一次使用可固化的介质探索机体内在器官结构的尝试(图2)。他还将脑室分为前、中、后三个部分,每个部分司不同的功能。前部脑室主管想象,中部脑室主管认知,后部脑室主管记忆。很明显,这种判断是受了Galen的“三种元气”学说的影响。此外,达芬奇还用类比的方法描述洋葱与脑结构的相似性。他认为在眼和脑的表面都有类似洋葱样的膜状物包绕(图3)。

图2. 达芬奇描绘的牛脑室结构。

图3. 达芬奇以类比方式描绘的洋葱与脑膜结构的相似性。

达芬奇一生勤于记录,留下了数以万计的手稿。今天我们从比尔盖茨购得的“哈默手稿”里看到的,仅仅是达芬奇闪耀着思想火花的大海中的沧海一粟。他的每一份手稿都是这样图文并茂,就像是一个被神秘的力量驱使的激动的孩子,急于向世人描绘和分享他的灵感。难怪传记作家瓦萨里曾说:“上天有时将美丽、优雅、才能赋予一人之身,令他的所作所为无不超群绝伦,莱昂纳多正是如此”。

艺术作品中体现的神经症状

01

用艺术的语言描绘“偏瘫”并不罕见,毕竟这是一个非常常见的神经系统体征。在公元前650年古巴比伦王朝留下的浮雕中就可以找到线索(图4)。这是一组描绘古巴比伦人狩猎生活的浮雕,浮雕中,一把穿透母狮背部正中的利箭是致命的一击,它导致了母狮双下肢的瘫痪。更为现代一些的艺术品,包括英国画家克劳德•罗杰斯(Claude Rogers,1907–1979)的作品“偏瘫病人(The Paraplegic,1970-1971)”。在这幅画作(图5)中,两名护士搀扶着一位病人,共同架起她的上半身,她的右腿呈现明显的偏瘫步态。

图4. 古巴比伦王朝留下的浮雕中显示受伤的母狮呈现截瘫。

图5. 英国画家克劳德·罗杰斯的作品“偏瘫病人”。

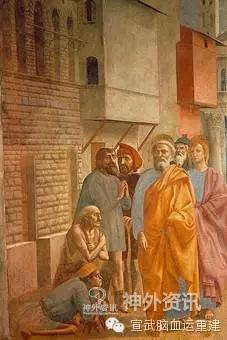

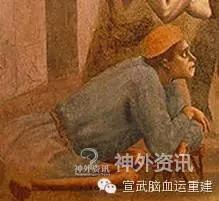

在位于佛罗伦萨的布兰卡契礼拜堂里,有一副由意大利文艺复兴奠基人马萨乔(Masaccio 1401-1428)完成的壁画(图6),名为“圣彼得以身影治愈疾病”。在这幅作品中,圣彼得及弟子走过一名双膝跪地的乞丐身边,这名乞丐的双腿因脊髓灰质炎废用而导致明显的肌肉萎缩。

图6. 圣彼得以身影治愈疾病中乞丐显示出的双下肢肌肉萎缩。

人类对于癫痫最早的认识,认为癫痫的发作是灵魂被魔鬼所控制,而癫痫的治疗需要驱魔;而癫痫“seizure”一词也是来源于“seized(抓住,捕获)”。拉斐尔在其生命最后一年绘制的宏伟画作“变容(The Transfiguration)”中就有对癫痫的描绘。这是一幅构图非常有戏剧性的绘画(图7),画的上半部分弥漫着超自然的光芒,而下半部分则是阴影笼罩的效果。拉斐尔人为的将福音书中的两个故事画在了一起。下半部分的故事来自于福音书中的“治愈恶魔缠身的男孩(healing of the boy with evil spirits)”;福音书里是这样叙述的,“主啊,我带我的儿子来见您,他已被恶魔附体不能说话;恶魔将他推倒在地,满嘴白沫,牙关紧闭,四肢僵硬” (Mark, Chapter 9, verses 17–18),而这正是典型的癫痫发作的表现。扶住癫痫发作男孩的正是他的父亲,身着绿色衣衫,象征着希望,而周围耶稣的门徒们惊讶地看着这个疯狂的男孩,他们为其医治的努力均以失败告终,而其中几位门徒手指上方,预示着耶稣可能是治愈男孩的唯一希望。而画的上半部分“变容”描述的是耶稣带着门徒在塔博山上祷告时,他们的容貌衣着发生了变化,衣服洁白发光,一朵云彩围住了耶稣、摩西和以利亚,可以听到上帝指示这些门徒们听命于耶稣的声音,其中耶稣悬浮着,双手上举,呈现“虔诚祷告”的姿态。这两个故事画在一起,寓意拯救男孩就是拯救人类,这种拯救,只能是自上而下的。拉斐尔在完成这幅作品不久即离开人世,这幅画现在陈列于罗马梵蒂冈圣彼得大教堂中的主祭坛中。

图7. 拉斐尔画作“变容”以及其中罹患癫痫的男孩。

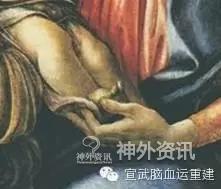

Joseph Francois Babinski (1857–1932)是首先描述并认识锥体束征的。然而在这之前很久,许多名画中就有对儿童巴氏征的描绘。比如佛罗伦萨名画家桑德罗•波提切利(Sandro Botticelli,1445–1510)的作品“圣母圣子与天使”(图8)中,我们就可以清楚的看到圣子足趾呈现的巴氏征。

图8. 桑德罗·波提切利的“圣母圣子与天使”。

西班牙浪漫主义著名画家弗朗西斯科•德•戈雅(Francisco de Goya 1746–1828)曾经为自己的朋友兼学生做肖像画(图9),名为Don Andre´s del Peral,尽管画家尽力使用角度来刻意减少面部的不对称性,但我们依然可以清晰的辨认画中人物左侧眼裂变小,口角下垂,呈现典型的中枢性面瘫的表现。有趣的是,弗朗西斯科•德•戈雅本人在46岁时出现左侧偏盲,头晕与听力丧失,可能罹患了Vogt–Koyanagi综合征(伏—小柳—原田综合征)。

图9. 弗朗西斯科·德·戈雅的肖像画DonAndre´s del Peral。

英国国王HenryIII(1207–1272) 及其嗣子Edward I患有遗传性上睑下垂,不用说,看肖像画就知道了(图10)。

图10. Edward I的肖像画。

现代医生对艺术作品的理解

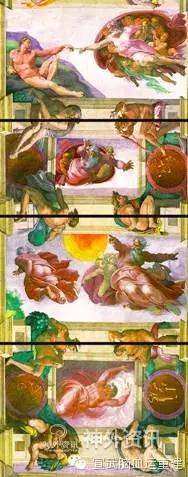

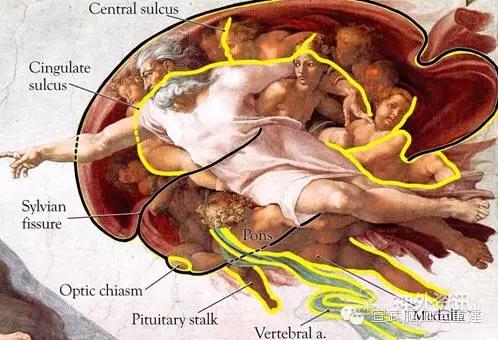

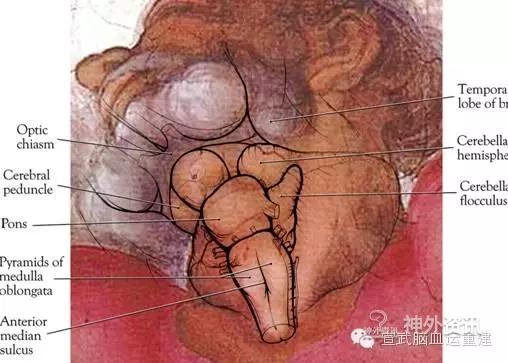

2009年Neurosurgery杂志发表了神经外科医生对艺术创作中神经解剖元素的理解的一篇文章,名为“Concealed Neuroanatomy in Michelangelo’s Separation of Light From Darkness in the Sistine Chapel”。显然,这次的研究是冲着米开朗琪罗(1475-1564)创作的西斯廷教堂的天花板壁画来的。我们先来看看天花板壁画的后四排的大体照片(图11);再看看某一部分的细部,在现代神经外科医生眼里意味着什么样的解剖结构。“上帝造人”这一回在神经外科医生眼里变成了大脑半球矢状切面的内面观(图12);而上帝那高高扬起的下巴与颈部,则变成了对脑干解剖最完美的诠释(图13)…说实话,当我第一次在WFNS年会上听到这个报告时,一直以为作者是土生土长的罗马人,至少是意大利人—因为这样才有时间泡在教堂里仔细观察那些壁画啊!我也是去过西斯廷的人,要知道西斯廷教堂的挑高有18米,能仔细看清楚那些光影下壁画的细部着实不易;而这篇文章的作者偏偏是美国约翰霍普金斯大学医院神经外科医生,着实让我吓了一跳…不管咱们神经外科医生的理解是真的破译了“密码”还是牵强附会,米开朗琪罗的确是大师,为了做好绘画与雕塑,他们都要学好解剖,并且亲自进行尸体解剖的哦。

图11. 西斯廷教堂天顶画上帝造人。

图12. 天顶画细部与大脑半球矢状切面内面观。

图13. 天顶画细部与脑干解剖。

怎么样,艺术作品中透出的神经科学知识还是蛮有趣的吧?最后,在这个特殊的日子,送上法国学院派大师库特的名画“雷雨”(图14),描绘的是雷雨中互相支撑透出的浪漫爱情;一看到这幅画,不禁让我想起了若干年前一部特别适合情侣看的电影“假如爱有天意”,其中孙艺珍与心目中暗恋的男神雨天在校园奔跑的镜头(图15)也与这幅名画有异曲同工之妙哦。

图14. 库特·雷雨。

图15. 假如爱有天意剧照。

Whatever,在这样一个特殊的日子,愿每一位读到这篇小文的你们,都能拥有,最好的爱……

2016年2月14日星期日

于帝都

马妍大夫

宣武医院神经外科 副主任医师

马妍,女,2005年毕业于中国协和医科大学八年制。毕业后工作于首都医科大学神经外科一线,历任住院医师、住院总医师、主治医师、副主任医师,现主要从事缺血性脑血管病的外科治疗。

马妍大夫享受工作带来的快乐,也承受着工作带来的压力烦恼。工作之余喜欢旅行、阅读、冥想,崇尚丰子恺对梵高的那句评价“生活是其作品的说明文”;同理,做医生也一样,不赞仰匠人气质的医者,每个患者、每台手术,都应该是医生思考的说明文。

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews