在上世纪70年代神经脊柱内镜技术已经起步,但开展一直比较缓慢。近年来,随着内镜制作工艺的发展和术者经验的积累,神经脊柱内镜技术到达一个全“新”的阶段。通过内镜成像系统对脊柱脊髓病变的“间接”可视化转换为对可视化图像的“直接”操作。作为微创神经脊柱外科的最新代表“神经脊柱内镜手术”,正引领着神经脊柱外科发生深刻的变化。2016年第2期的《Neurosurgical Focus》杂志上,发表了该领域的最新成果和未来发展方向的论著,神外资讯通过对部分论文的编译,与大家一同分享。

神外资讯主编:陈衔城

本期责任编辑:徐涛

经皮全内镜下椎间孔入路治疗腰椎间盘突出

腰椎间盘突出(lumbar disc herniation,LDH)是最常见的脊柱退行性病变,每年发病率达5/1000人,其主要症状是放射性腰腿痛和相应区域感觉异常。尽管内镜下脊柱外科技术在临床实践中已开展多年,但目前还没有I级证据表明其有效性,对于其安全性、短期及长期的效果亦知之甚少。荷兰阿姆斯特丹VU大学附属Erasmus医学中心神经外科的Gadjradj PS等对经皮全内镜下椎间孔入路治疗腰椎间盘突出(percutaneous transforaminal endoscopic discectomy,PTED)的临床效果和安全性进行研究。结果发表在2016年2月的《Neurosurgical Focus》上。

作者对2009年1月至2012年12月的166例腰椎间盘突出患者进行前瞻性内镜下手术治疗研究。研究对象纳入标准为:①MRI证实有LDH;②或伴有脊柱或侧隐窝狭窄;③椎间盘脱出;④持续16周以上的放射性神经根性疼痛。术前病情状况应用腿部疼痛视觉模拟评分法(VAS)和魁北克背痛残疾量表(QBPD S)进行评分;术后应用局麻的感知体验和1年后李克特量表结果满意度评分;比较术后6周和52周的恢复情况。

166例患者施行167个LDH的PELD手术,平均手术时间51.0±9.0分钟;1年后的随访率为95.2%。基线VAS和QBPDS的评分分别为82.5±17.3和60.0±18.4;术后6周VAS和QBPDS的评分分别下降至28.8±24.5和26.7± 20.6(p < 0.001);术后52周VAS和QBPDS的评分分别下降至19.6±23.5和20.2±18.1(与基线相比,p < 0.001)。术后1年原位节段LDH的复发率为6.6%(11/167)。仅4例出现并发症,1例硬脊膜撕裂,1例踝关节背曲受限,2例因局麻发生脚部短暂性麻痹。

该研究证实,PTED是一项有前景的、安全和有效的微创技术,并发症和术后复发率均较低。目前,显微镜下椎间盘切除是标准手术方式,但该PTED的临床结果可与传统开放式显微镜下椎间盘切除相媲美。PTED的成本效益和有效性尚需进一步高质量的随机对照临床试验验证。(PMID:26828884)

全内镜下经椎间孔入路的“Kambin三角”解剖学研究

自从Kambin描述“Kambin三角”作为手术进入椎间盘的安全区以来,脊柱脊髓外科得到迅速发展。微创经椎间孔腰椎椎体融合技术(Minimally invasive transforaminal lumbar interbodyfusion,MIS-TLIF)与传统开放手术相比展示其更大的优越性。当在前椎间融合器不断发展和神经减压工具优化改进的前提下,如何在内镜下识别进入椎间孔的解剖结构?如何开展全内镜下的MIS-TLIF?美国罗得岛医院神经外科Telfeian AE及其团队对全内镜下MIS-TLIF的椎间孔结构进行解剖学研究,结果发表在2016年2月的《Neurosurgical Focus》上。

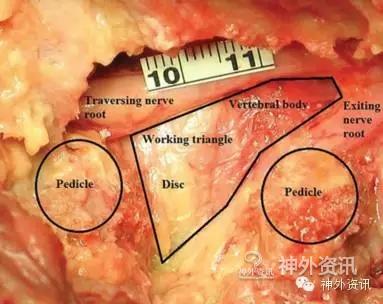

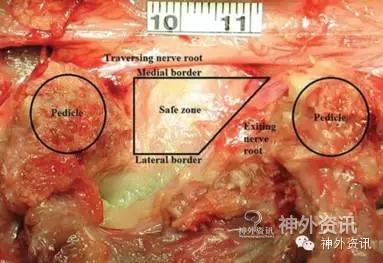

作者在8具尸体标本中从L1至骶椎进行Kambin三角的2个区的测算,包括工作三角和安全区。工作三角是由发出的神经根、横行的神经根和下位椎弓根的上缘组成的三角形(图1);安全区呈梯形,组成梯形的四边分别为上、下椎弓根和发出的神经根、横行的神经根(图2)。工作三角面积平均为1.83cm2,最大的工作三角在L5-S1处,为2.19cm2;安全区面积平均为1.19cm2,最大的安全区在L5-S1处,为1.26cm2。在椎弓根内侧缘上方1.19cm的范围内无神经结构;发出的神经根接近外侧缘上方,最短距离为0.3cm。

综上所述,Kambin三角提供一个比较大的工作区域,位于椎弓根上方的安全区无重要神经经过,可利用该安全区进行椎间盘内操作。掌握椎间孔解剖结构是内镜下微创操作安全进入椎间盘的基本要素,更为重要的是需要考虑在椎间孔内使用何种形状和大小的椎间移植物。(PMID:26828881)

图1. L5-S1椎间孔周围的工作三角,由发出的神经根、横行的神经根和下位椎弓根的上缘组成。

图2. L3-4椎间孔的安全区,由上、下椎弓根、发出的神经根和横行的神经根组成的梯形。

内镜下经椎间孔入路椎体间融合术的临床经验

微创经椎间孔椎体间融合术(minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion,MIS-TLIF)是治疗脊柱病变的常用手术。MIS-TLIF与传统开放手术相比,减轻了对正常组织结构的损伤,但肌肉组织的损伤仍难避免。美国迈阿密大学米勒医学院神经外科的Michael Y.Wang等采用多模式方法,即联合应用长效局麻、内镜光源、可扩张的支撑架、经皮固定椎弓根和生物活性骨质的手术方式提高MIS-TLIF手术效果,结果发表在2016年2月的《Neurosurgical Focus》上

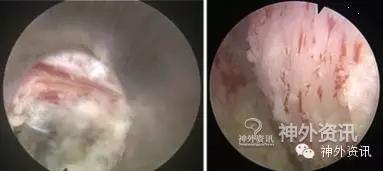

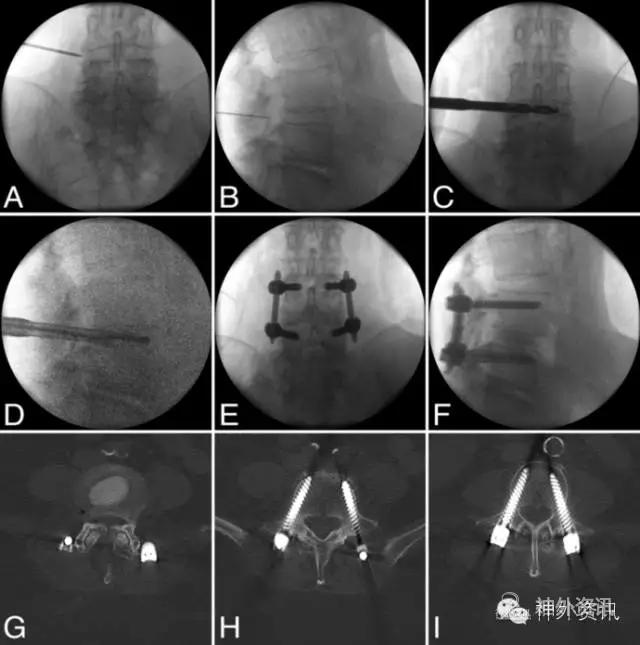

作者对10例患者施行MIS-TLIF术。患者的年龄52-78岁,平均62.2±9.0岁;均有严重的椎间盘突出,6例有I度滑脱。术中采用局麻,在内镜下行神经减压、椎间盘切除、终板准备、椎体融合、椎弓根螺钉固定和连接等操作(图1、2)。手术时间为105-120分钟,平均113.5±6.3分钟;术中出血量30-190毫升,平均65±38毫升。住院时间平均为1.4±1.3天;无术中、术后并发症发生或转为开放手术;术后患者至少1年以上随访。术前和最后得到的临床指标比较,ODI指数从42±11.8至13.3± 15.1;SF-36(PCS)从47.6±3.8至49.7± 5.4;SF-36(MCS)从47±3.9至46.7±3.4;EQ-5D从10.7±9.5至14.2±1.6。在随访过程中,采用X线片检查骨不连病例。

该研究结果显示,在清醒状态下实施内镜辅助经椎间孔椎体间融合术可替代传统腰脊柱融合术。初步的临床经验证明,该手术方法是有效的,开展大规模的临床系列研究可以进一步验证和提高临床效果。(PMID:26828882)

图1. 左图为内镜下可见神经根、脂肪组织和椎间盘突出引起的纤维环破口;右图为融合后内镜显示的椎体终板情况。

图2. L4-5椎间盘突出伴I度滑脱患者影像学资料。 A、B. X线片显示通过Kambin三角将扩张器推入椎间盘。 C. X线片显示在内镜下使用磨钻去除椎间盘。 D. X线片示用不锈钢刷进行终板准备。 E、F. X线片显示可扩张的支撑架和固定椎弓根的螺钉。 G、H、I.术后轴向位CT扫描图像。

内镜下椎间孔成形术治疗椎间孔狭窄伴脊柱侧弯的经验

椎间盘非对称性变性是原发性脊柱侧弯的主要原因。由于应力作用不同,冠状位畸形的临床症状比矢状位畸形少,但冠状位畸形在侧弯的脊柱中可导致严重的椎间孔狭窄,从而引起放射性神经根痛。针对该类患者是采取开放矫形手术还是微创手术?美国迈阿密大学米勒医学院神经外科的Madhavan K等采用内镜下椎间孔成形术,并取得满意的经验,结果发表在2016年2月的《Neurosurgical Focus》上。

研究对象为16例伴有严重放射性腿痛的脊柱侧弯患者,年龄61-86岁,平均70.0±15.5岁。冠状位畸形角度为10°-41°,平均16.8°±4.7°。8例椎间孔狭窄位于小弯水平,其余在主弯的凹面侧。共进行20次椎间孔成形术,12例患者为单节段,4例两节段。1例因相邻节段椎间盘突出在1周内进行椎间盘切除术。1例出现脑脊液漏,术中予以修补。通过比较手术前后的Cobb角、VAS、SF-36、ODI评分评估手术效果。术后随访2-14月,平均7.5±5.3月。术前VAS和SF-36评分与术后随访相比有明显改善;而在腿部VAS显著减少,达65%(p值=0.003)。

作者认为,轻度至中度脊柱侧弯患者的背部疼痛常可忍受,但椎间孔狭窄引起放射性腿痛非常痛苦。在内镜下椎间孔成形术可减轻椎间孔狭窄的症状,并保持脊柱原有的生物力学结构。(PMID:26828887)

图1. 73岁男性患者,左下肢疼痛放射至脚背侧,同时伴有可忍受的慢性背部疼痛。左图为术前X线正位片示脊柱侧弯冠状位畸形角度20°。右图为术前X线侧位片显示矢状位平衡状态。

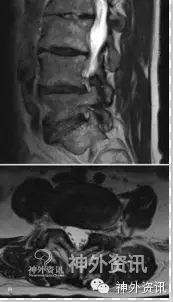

图2. 上图为术前MRI-T2加权矢状位像,显示左侧的L4-5神经根严重受压。下图为轴位像,显示左侧L4-5孔狭窄,发出的神经根受压。

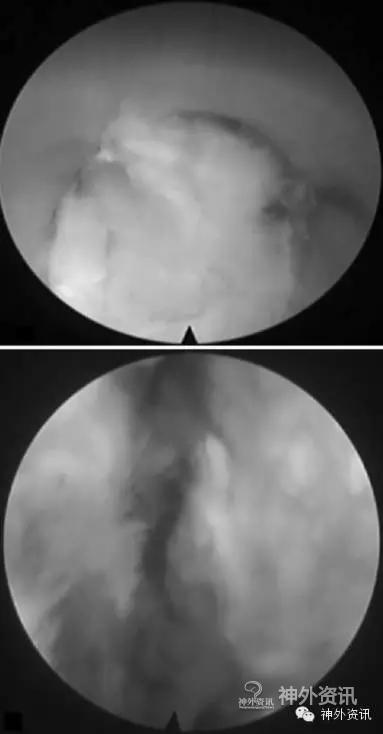

图3. 上图为内镜下用铰刀切开后纤维环,可见突出的椎间盘。下图为内镜下显示突出椎间盘完全切除。

(南京医科大学附属无锡第二医院神经外科王清教授编译,上海长征医院徐涛博士和《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授审校)