人生若只如初见,飘落红尘笑如烟。88岁的师母季荫老师在与癌症抗争多年后,2016年3月13日上午11点20含笑仙逝,追随她的爱人--16年前辞世的神经外科大师易声禹教授共赴瑶池,相聚在另一个阳光灿烂的永生之地。相信他们70年前执手相牵起时的夙愿得以实现,那就是在天愿作双飞燕,在地愿做连理枝,君若挑灯植杏林,我披朝霞取甘泉,君若一生沐月光,我餐风露伴君旁。

易声禹教授已离世16年了,在冬之尽头、春潮涌动之季。他的仙逝让中国神经外科痛失一位宗师,泛绿的原野上,朵朵细碎白花依然在料峭春寒里默默绽放。16年前,师母季荫老师亲手合上了教授的眼皮,轻声低语我会过去看你、陪你、伴你。春去春来,而今一梦醒来,季老师也悄然离去,两位老师慈祥睿智的笑容浮现在眼前,令人悲痛不已。

易教授是中国神经外科成长道路上一位重要的奠基者,他多年担任中华神经外科学会副主任委员、中国人民解放军神经外科主任委员,参加过中国远征军赴印度、缅甸抗日,并参加了抗美援朝、解放一江山岛、对越自卫反击作战卫勤保障任务和抗震救灾医疗工作。老人一生曾为上万名患者实施脑部手术,挽救过无数生命,他的离去令无数身披易老恩泽的患者、家属、学生、同仁……扼腕悲泣。而季荫老师则付出了她一生的魅力年华陪伴教授,爱情不在一时、在一世。他们一生欢歌笑语,共创事业辉煌,一缕凡尘烟火,把爱烧到沸腾。记得他们相互扶持,易教授的每份耕耘都带有季老师的支持和默默的身影。

缘分没有长短,易教授和季老师一见倾心,相惜相伴。但是教授还是更早的离去了,留下老师孤独的思念。教授一生治学精神和高尚的医德形象,常常在我们脑海中清晰地浮现。他的精神就像一盏明灯,似又从未离开过我们左右,令我自省、一生受用。

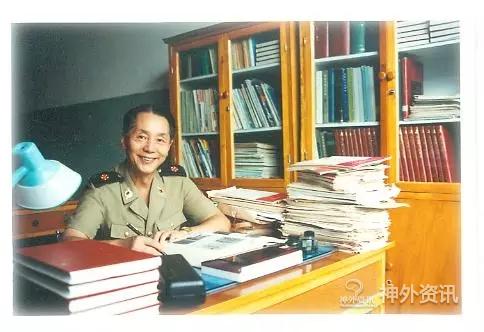

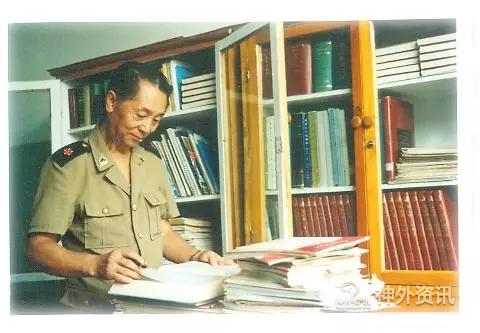

易教授一生严于治学,救命无数,但自己却省而又省,俭而又俭。记得他常用的交通工具是一辆破旧的自行车,70多岁了仍舍不得换,顶风冒雨、来回骑行在上班的路上。妙手仁心、享有盛誉的易教授一辈子只使用了一间很小的办公室,里面堆满了书和资料,一直堆到天花板。另一件陪伴他一生的物品,就是办公室里的一架简易行军床,他时常在那里阅读、研究、思考直至深夜。

易教授总结医生职业生涯的几个层次,令人如入禅境。第一层:救死扶伤;第二层:技术创新;第三层:挑战极限;第四层:置生死之外达无欲。并且,他还总结了神经外科手术原则的四句真言:生理允许;解剖可达;技术可能;利大于弊。

易教授那一生无谓生死施大冶的境界令我们至今难忘。较之今日,物欲横流,医患矛盾根深蒂固的现状,当年那种医患友谊是多么纯真至圣。想象当年如果都像现在的患者对医院极为苛刻地要求,而医院也因为怕承担风险,而不愿去探索和攻克顽症。那么医疗事业又如何能够发展到今天那样的高水平呢?我想如果继续持续像今天这样保守不前的话,那将是更多患者的悲哀。

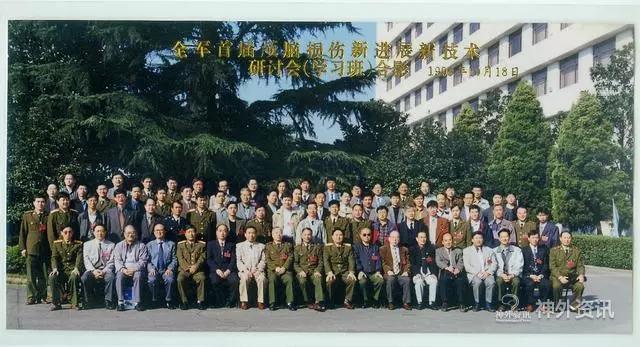

易教授一生致力发展中国神经外科事业,他与王忠诚教授、段国升教授、薛庆诚教授、朱诚教授等一大批老专家,共同努力数十年,创造了今天为百姓服务的中国神经外科团队,以及军队颅脑战创伤救治队伍。特别是他尊师重教的精神影响了几代人,在他的倡议下,全军神经外科专业委员会成立了以老专家军事医学科学院副院长、神经外科红军博士涂通今教授命名的“涂通今全军神经外科奖”。多年来在鼓励着一代又一代神经外科青年学者。

至于对待人生、家庭,老人更是至情至性。老人临终前的最后一年,我们陪同易教授在四川讲学,季老师因腰背疾患行动困难,在登峨眉山时,他搀扶着老伴,呵护之情溢于言表。他们相濡以沫,相敬如宾,举案齐眉。真爱源自相知,爱情归于恒久,千回百转以后,老师还是教授心上的疼,教授还是老师眼中的景。

在看完乐山地藏王菩萨时,易教授感慨人生难以忠孝两全,特别是有效时间不外乎几十年。生不带来,死不带去,唯有努力治学、普度众生、留下桃李满天下才是真。所以当他带病巡回全国各地讲学时,他对自己的腹痛疾患始终未放心上。终于在1999年春天无锡101创伤会议上,他在用流利的英语畅谈中国急救医学的新设想时,豆大的汗珠从额头流下,他再也无法忍受疼痛住进了医院。经过临床检查,令所有人大吃一惊,老人患了直肠癌扩散至腹腔、肝脏,已晚期不治了……。

我们至今在后悔为什么不提醒他尽早去检查!也许早期诊治可以帮助他活至今天!还能挽救更多的患者生命!临终之际我们陪伴季老师在他老人身边,心情异常复杂悲痛,直至他永远离去……

16年过去,今又三月,春潮涌动,清明桃花灿烂开放,似雪似海。桃李之子,无一不感谢这春潮给大地带来的盎然生机,桃李之子们也会永远缅怀慈祥的易教授。而在弥留之际季老师更是思念教授,药王孙思邈在大医精诚中写道:凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈侧隐之心,誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其责贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷智愚,普同一等,皆如至亲之想;亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命。见彼苦恼,若己有之,深心凄怆,勿避艰险、昼夜、寒暑、饥渴、疲劳,一心赴救……如此是吾之志也。我想作医生的最高境界也即为此吧!在人生浮云落日之中,易声禹教授也当之无愧这大医之名。也是我们永远学习的榜样,和万里征程中辉煌的精神丰碑。

在季老师的内心深处,大半个世纪的爱历久弥新,多少次,斟下一壶月光,醉了惆怅,多少次,捧起一地银霜,冰封漫天飘舞的思绪。不过教授一个转身的瞬间,却成了天涯陌路。从此,山水无瓜葛,星月不相望,只有一份灼骨的疼,让季老师彻夜难眠。而16年以后的这一个相交点,季老师终于能够化作一滴血,融化在教授的血脉里,从此生生相依,永生快乐了。

易教授和师母的一生令人感叹,这人来人往的路上,总有两片叶子,沐浴同样的阳光,总有两朵花,散发着同样的芬芳,心灵的相契,是灵魂深处最深的懂得。懂你,是月圆时,站在窗前,隔山隔水的牵挂,是行遍千山万水,灯火阑珊处,那匆匆一眼的回眸;是心灵的感动,在平淡相守中,愈加深厚的沉淀。季老师安息吧,最幸福的事,就是牵起爱人的手,于平淡中,走过风,走过雨,走过所有的悲与喜。祝愿16年后追随爱人而去的师母,在安乐地与易老执手相牵,再续前缘,相伴相携,幸福永远。

学生:顾建文 解放军306医院 敬上

本文转载自:今日头条【医学顾事】专栏

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews