Ref: Muto J, et al. J Neurosurg. 2016 Feb 5: 1-16. [Epub ahead of print]】

岩斜区是颅底解剖结构最复杂的区域之一,由颞骨岩骨尖端、蝶骨表面的后下部以及枕骨的斜坡部分共同构成。该区域的肿瘤往往涉及许多重要的血管神经,压迫颅神经、后循环重要血管和推挤脑干和小脑等,这些因素增加手术的难度和风险。多种手术入路可到达岩斜区,如岩骨前入路、乙状窦后入路、乙状窦前迷路后入路以及经鼻内镜扩大颅底入路等。各种入路均有各自的优缺点,美国俄亥俄州立大学Wexner医学中心的Jun Muto等比较了经鼻内镜入路(EEA)和岩骨前入路(ATPA)的解剖特点,报道该区域的肿瘤手术病例。结果发表于2016年2月的《J Neurosurg》在线上。

经鼻内镜入路(EEA)可达中颅窝底部,岩骨前入路(ATPA)可以充分地暴露斜坡的中上部。研究人员在8具人尸头上采用直径4-mm、0°或30°柔性焦距透镜的神经内镜经EEA至岩斜区,经ATPA是在显微镜下操作。测量5个头颅的10个两侧岩斜区的解剖数据进行比较研究,并绘成解剖图谱用以阐述进入岩斜区的两种入路的可行性,以及优点和不足之处。

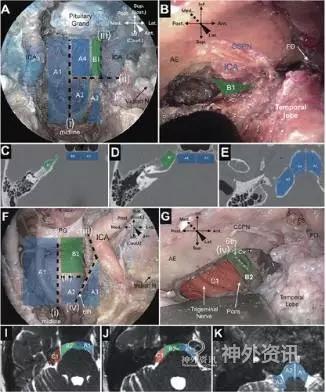

结果显示,在硬脑膜外EEA入路能直接到达岩骨尖端内侧,但术野受到岩尖以及两侧的颈内动脉岩旁段的限制;而ATPA开放入路则可以直达岩尖,但受到颈内动脉岩段和下方外展神经的限止。打开硬脑膜后,EEA能够直视两侧的外展神经脑池段,而ATPA能够很好地暴露第III-VIII颅神经脑池区域。测量结果表明,相对于ATPA,EEA能利用成角磨钻获得1.8倍的双侧颈内动脉岩旁段之间的区域范围。

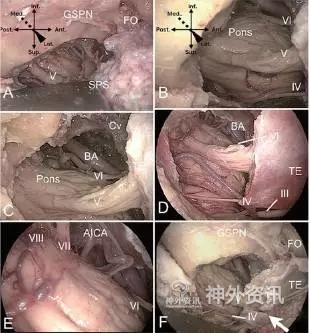

图1. 传统开颅经硬脑膜外入路到达中颅底。使用显微镜(A-C)和使用内镜(D-F)识别岩斜区的解剖结构。A. 骨窗下前方为三叉神经压迹,后方为弓状隆起,下方为颈动脉管以及后下方内听道。B. 切除小脑幕,打开后颅窝的硬脑膜后,三叉神经呈现在脑干前方。C. 术野放大后,可以看见外展神经的脑池段在三叉神经的内侧进入Dorello管。D. Meckel 腔表面由两个厚的硬脑膜折叠覆盖,分别是岩斜区折叠以及岩床折叠(小脑幕),滑车神经位于小脑幕游离缘的下方。E. 内镜向后视角可以看到面听神经在进入内耳道之前的部分。为了暴露半月神经节,小脑幕需向后切至滑车神经出硬脑膜处,岩床折叠需向前切开1cm。F. 切除小脑幕后,可以看到半月神经节走向卵圆孔和圆孔。AICA:小脑前下动脉;BA:基底动脉;Cv:斜坡;FO:卵圆孔;GSPN:岩浅大神经;SPS:岩上窦;TE:小脑幕。

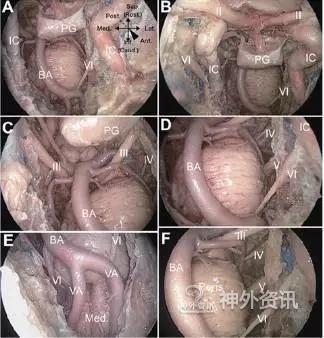

图2. 利用0°(A、B、E)和30°(C、D、F)内镜识别EEA入路的解剖学标志。在高倍视野下可以清晰看到视交叉前部(B)和后部(C)。D和F为左侧岩斜区的高倍视野中的结构。E显示斜坡的下部。P:垂体;IC:颈内动脉;Med:延髓;Pons:脑桥;VA:椎动脉。

图3. 通过比较EEA和ATPAR入路在硬脑膜外(A-E)以及硬脑膜内(F-K)的空间,探讨处理岩斜区肿瘤入路的可行性。(i):中线;(ii):ICA岩骨段标志水平面;(iii):颈内动脉斜坡旁的内边界;(iv):外展神经;图中蓝色区域代表EEA可以到达的安全区域;绿色区域代表EEA和ATPA均可安全到达的区域;红色区域代表ATPA可以到达的安全区域。G图圆点圈住的绿色B2区域为超过外展神经的界限。AE:弓状隆起;A1:对侧斜坡;A2:同侧斜坡;A3:同侧临近外展神经尾侧的斜坡;A4:同侧临近颈内动脉岩段尾侧的斜坡;B1:岩尖;B2:A4区域硬脑膜内以及同侧临近颈内动脉岩段尾侧的区域,涉及颈内动脉岩旁段内侧;CI:颈内动脉岩旁段后方的脑池(脑干外侧方)。FO:卵圆孔;FS:棘孔;6th=外展神经。

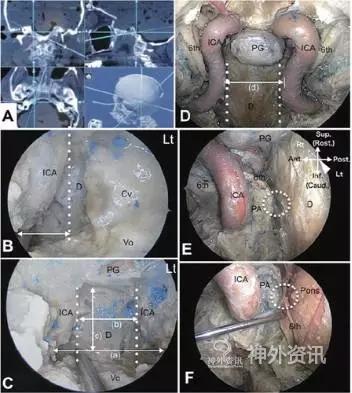

图4. A. 采用导航测量各坐标的距离,最外侧点是水平线和垂直线的交点,30°成角磨钻可到达。B. 显示岩旁段颈内动脉内侧的长度(白色虚线);外侧最远点30°磨钻可到达(白色箭头)。C. 测量EEA入路,30°成角磨钻可到达范围。(a)表示两侧可以到达的最远距离;(b)表示两侧颈内动脉内侧中段的距离(两侧的白色虚线);(c)表示鞍背后方和颈内动脉岩段下部的距离。D. EEA入路的硬脑膜外视野,(d)表示两侧外展神经硬脑膜出口标记之间的距离(白色箭头),白色虚线显示大脑中动脉岩旁段内界。E. 70°镜示右侧岩尖以及岩斜区剔除骨膜后的硬脑膜外空间。环形的虚线区域显示外展神经出硬脑膜的位置。F. 切除硬脑膜后显示外展神经的脑池段以及穿出硬脑膜的位置。D:硬脑膜;PA:岩骨尖部;Vo:犁骨。

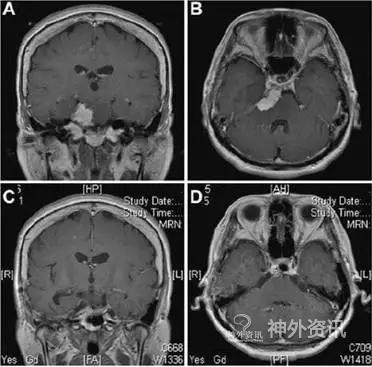

图5. 病例1:患者表现为搏动性头痛,左侧视力急剧下降,诊断为岩斜区脑膜瘤;ATPA入路手术切除肿瘤。术前MRI冠状位(A)和轴位(B)增强图像提示岩斜区一均匀强化的肿瘤,起源于岩尖,附着在小脑幕上。肿瘤推挤脑干,侵犯海绵窦。术后MRI(C和D)显示肿瘤全切。术后出现一过性横向眼球震颤麻痹,1月后恢复正常。

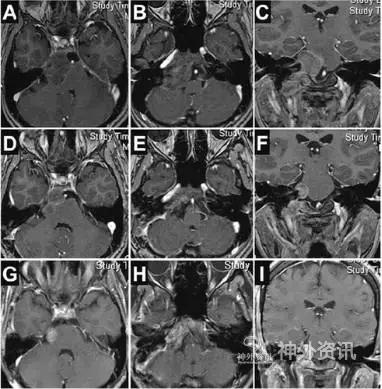

图6. 病例2:患者表现为右眼外展障碍,吞咽困难,舌右偏,诊断为右岩斜区肿瘤;接受分期手术,一期行乙状窦前迷路后入路,二期行ATPA。A-C. 术前MRI影像,A图示中脑水平的MRI轴位、B图示脑桥水平MRI轴位、C图为MRI冠状位示肿瘤位于右侧岩斜区、咽旁以及桥小脑角区,脑干受压。D-F. 一期手术后MRI图像,脑桥水平MRI轴位片(D)/延髓水平的MRI轴位片以及MRI冠状位的图像(F)显示残留在岩尖部以及斜坡中部的肿瘤组织。G-I. 二期术后图像,中脑及脑桥水平MRI 轴位图像(G、H)和MRI冠状位图像(I)提示肿瘤近似全切,仅残存于岩尖部的少量肿瘤组织。术后患者后组颅神经症状消失,外展障碍没有明显改善。

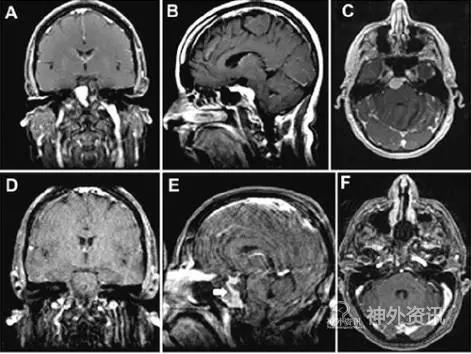

图7. 病例3:岩斜区脑膜瘤患者,表现为复视、间歇性头痛、右眼外展障碍,接受经斜坡的EEA入路手术。A-C为术前MRI影像,提示肿瘤起源于上斜坡,推挤脑干,海绵窦未受侵。D-F为术后复查MRI图像。显示肿瘤完全切除,E图中的白色箭头示增强的重建的鼻中隔,提示其血供保留。术后病人复视消失,外展正常。

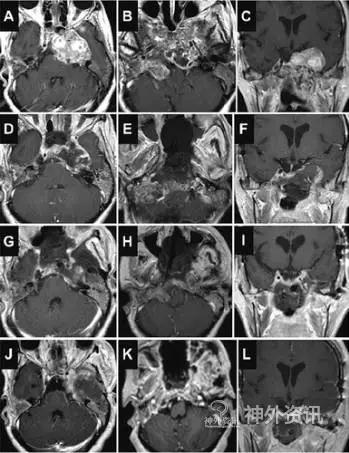

图8. 病例4:脊索瘤患者,临床上表现为舌运动障碍、构音困难、左眼上睑完全下垂、眼球运动障碍、右侧听力丧失、左侧听力下降、吞咽困难;分三期手术治疗。一期施行EEA入路手术,二期行颞下入路,三期行EEA手术。A-C为术前MRI图像,提示肿瘤位于斜坡中、下部并延伸至中颅窝。D-F为经EEA入路切除中颅窝的肿瘤组织,残留在右侧的肿瘤组织因不能耐受长时间手术行三期EEA切除。G-I为左侧颞下入路切除岩斜区中颅窝部位残余肿瘤后的MRI图像。J-L显示EEA入路切除右枕髁以及后颅窝残余的肿瘤组织后的MRI影像,提示无明显的瘤组织残留。术后患者听力以及左侧眼部症状有显著改善。

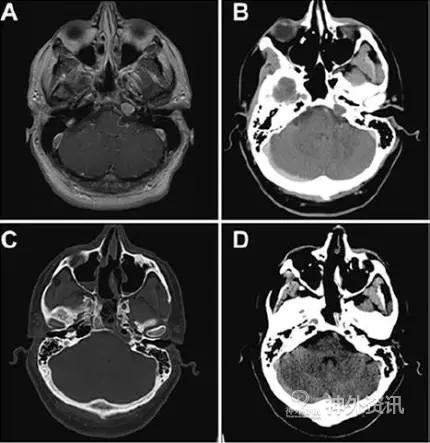

图9. 病例5:该患者诊断为左侧岩尖部胆固醇性肉芽肿,临床上表现为进行性左侧三叉神经痛,接受经斜坡EEA手术。术前增强MRI和CT提示岩尖部非均一强化的胆固醇肉芽肿,侵犯岩骨。术后骨窗位CT(C)以及软组织窗CT(D)显示残留的肿瘤腔以及连通瘤腔和蝶窦的硅胶管。手术将囊液永久性引流至蝶窦。为了防止引流通道重新封闭,术后硅胶管放置3个月。术后三叉神经痛症状消失。

作者通过研究指出,岩骨部颈内动脉的水平段、岩旁段以及外展神经都是该区域重要的解剖标志;当肿瘤临近岩斜区中部和外展神经尾侧时,EEA入路优于ATPA入路;当病变位于颈内动脉岩旁段后方或侧方,以及病变累及中颅窝或者颞下区时,ATPA入路优于EEA入路。该两种入路亦为优势互补,对于复杂的病变可联合两种甚至更多的入路来达到切除肿瘤的目的。

(兰州大学第二医院代军强编译,复旦大学附属华山医院花玮博士审校,《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授终审)

相关回顾

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews