摘要:溶栓治疗与机械取栓是急性缺血性脑卒中的标准治疗方案。在此两种干预措施基础上优化再灌注,是改善患者预后的关键环节。抗血栓药物在脑卒中二级预防中的作用已明确,但其作为辅助疗法在急性期实现或优化再灌注方面的价值仍处于研究阶段。本文探讨了再灌注治疗联合辅助性抗血栓药物的理论基础,回顾了相关重要临床试验。本文所述"辅助性"特指在标准溶栓或取栓治疗基础上,为改善患者预后而急性期加用的抗血栓干预措施。此外,文章还就现行再灌注策略中辅助疗法的未来发展方向,以及抗血栓药物在院内场景下的优化应用进行了简要探讨。

抗血栓药物与急性再灌注治疗联用的理论基础源于其在急性冠状动脉综合征中的应用。这类药物(特别是抗血小板药物)的联合使用能有效减轻血栓负荷,降低经皮介入治疗中远端栓塞风险,并预防支架内血栓形成,从而显著降低患者死亡率[1,2]。

血管内皮细胞可分泌抑制血小板活化与聚集的活性物质[3]。当内皮完整性遭到破坏时,内皮下基质蛋白与胶原暴露会激活血小板聚集机制,启动原发性止血过程[3]。在继发性止血阶段,活化血小板释放多种颗粒内容物(如凝血因子、纤维蛋白原、血栓素A2),进一步促进血小板粘附并激活凝血级联反应。最终通过不溶性纤维蛋白形成稳定血栓[3]。

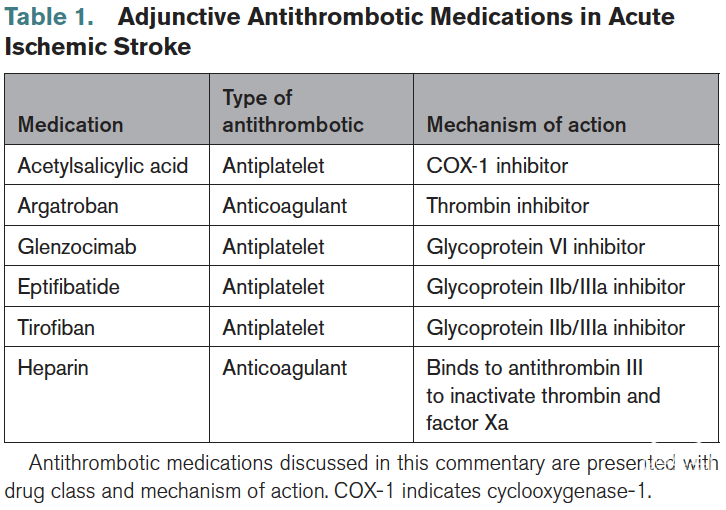

抗血栓药物涵盖抗血小板药与抗凝药两大类别:抗血小板药主要作用于原发性止血过程,而抗凝药则针对继发性止血环节(表1)[4]。与之形成对比的是,溶栓药物通过促进纤维蛋白溶解,在抗血栓药物下游发挥独特作用(附图)。

急性缺血性脑卒中辅助抗血栓药物治疗

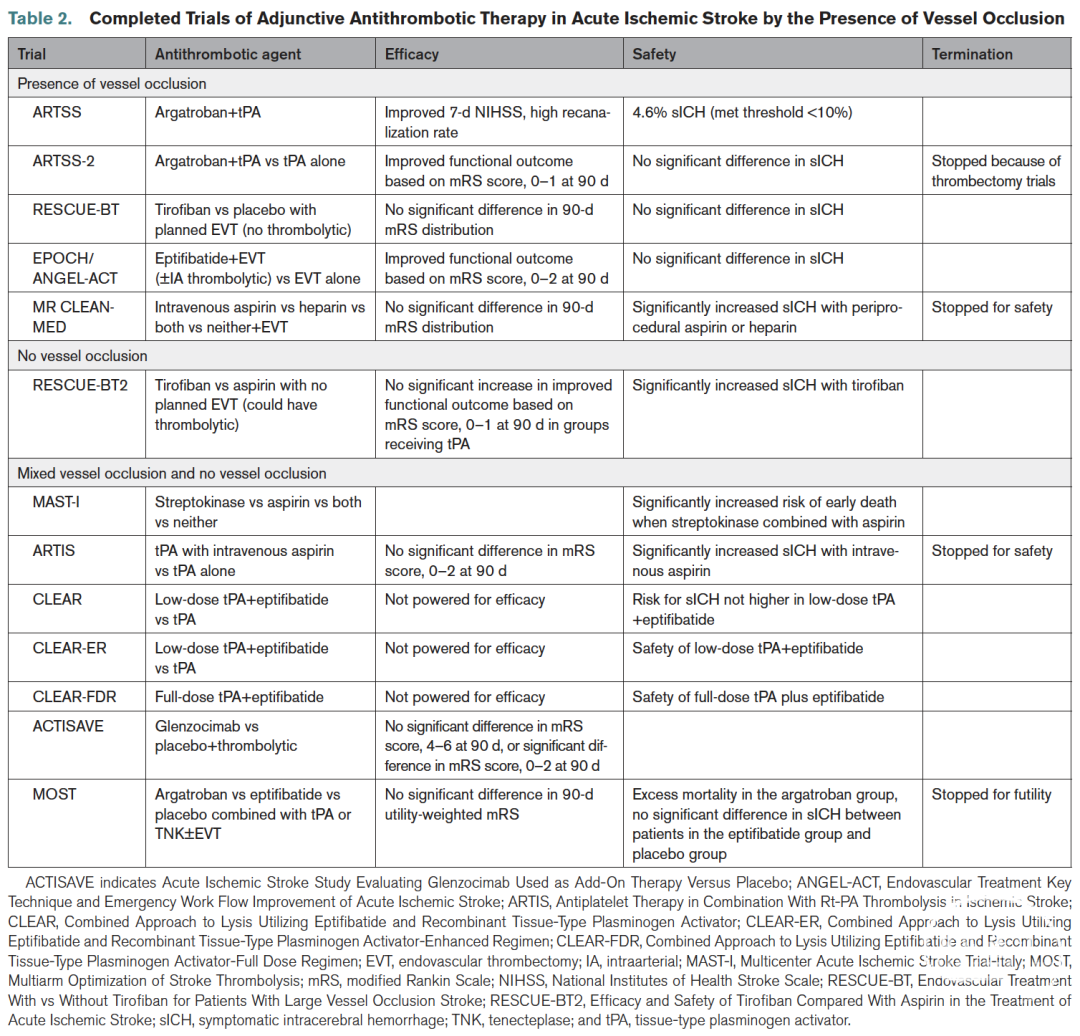

根据影像学是否显示血管闭塞,急性缺血性脑卒中可分为两大类:包括大血管闭塞(LVO)及中小型分支血管闭塞(远端中血管闭塞)[5]。对于存在血管闭塞(特别是LVO)的卒中患者,溶栓与取栓治疗均可获益;而无血管闭塞的患者仅适合溶栓治疗[5]。为契合临床诊疗路径,本文按以下分类探讨辅助抗血栓药物的应用:影像学确认的大/中血管闭塞患者、无明确血管闭塞患者、以及混合人群试验(即包含有无血管闭塞的患者;表2)。

在"Prolyse in Acute Cerebral Thromboembolism研究"首次探索将肝素与尿激酶原联用以优化再灌注效果约15年后,针对血管闭塞型脑卒中患者的急性抗凝治疗迎来了重新评估[6,7]。ARTSS研究(阿加曲班与组织型纤溶酶原激活剂卒中研究)作为系列先驱,通过单臂开放标签的初步安全性研究,对65例确诊血管闭塞且接受重组tPA治疗的患者联用直接凝血酶抑制剂阿加曲班(100μ/kg团注后持续输注48小时),观察到症状性颅内出血发生率为4.6%,61%参与者实现至少部分再通[8]。

ARTSS-2研究在此基础上采用三组设计:对照组采用标准剂量tPA,两个实验组在tPA给药1小时后联用阿加曲班。虽然该试验因取栓术成为大血管闭塞标准疗法而提前终止,但获得两项重要发现:联用阿加曲班会增加症状性颅内出血风险,同时显示出优于单用tPA的疗效趋势[9]。尽管因提前终止导致检验效能不足,该研究仍为后续MOST研究(卒中溶栓多臂优化研究)奠定了基石。

在取栓试验中,RESCUE-BT研究(大血管闭塞卒中患者取栓术中联用替罗非班的随机对照试验)对比了短效静脉抗血小板药替罗非班与安慰剂的效果。替罗非班通过抑制血小板糖蛋白IIb/IIIa受体发挥作用,但结果显示其未能显著改善再通率或90天临床结局。值得注意的是,替罗非班组虽出现更高比例的无症状性及症状性颅内出血,但经混杂因素调整后无统计学差异。该研究提示替罗非班可能对动脉粥样硬化性病变有益,促使开展后续研究[11]。

EPOCH研究(依替巴肽在急性缺血性卒中血管内治疗中的应用)是一项评估依替巴肽安全性的单臂开放标签研究。与RESCUE-BT结果相反,这项非随机研究表明取栓术联用依替巴肽可降低3个月残疾率,且未显著增加症状性颅内出血风险[12]。

MR CLEAN-MED研究(急性缺血性卒中围手术期抗栓药物应用评估)采用2×3析因设计:患者随机接受静脉阿司匹林(300mg)或不使用,同时随机分配至中剂量肝素、低剂量肝素或不使用肝素组,形成6种治疗组合。中剂量肝素组(其中半数联用阿司匹林)因症状性颅内出血率达26%而提前终止。最终试验因安全性问题全面停止:静脉阿司匹林(14% vs 7%)或静脉肝素(13% vs 7%)均显著增加出血风险。重要的是,这些辅助治疗虽未显著增加死亡风险(静脉阿司匹林调整后比值比1.11;肝素调整后比值比1.26),但出血风险未伴随临床获益,各组功能结局均无改善[13]。

在RESCUE-BT研究评估替罗非班对大血管闭塞卒中疗效后,RESCUE-BT2研究进一步探讨了该药物在非大血管或远端中血管闭塞患者中的应用[11,14]。该研究特别纳入了三类人群:tPA治疗后未改善者、tPA治疗后神经功能恶化者(排除脑出血),以及不符合tPA或取栓治疗指征者。基于本文聚焦点,我们重点分析tPA治疗后未改善或恶化亚组(n=148,占意向治疗人群13%)。

在tPA未改善人群中,与100mg阿司匹林对照组相比,辅助性替罗非班未能显著提高优良功能结局的校正相对风险(定义为90天改良Rankin评分0-1分,校正相对风险2.53[95%CI 0.76-8.42])[14]。tPA后恶化亚组同样未见获益(校正相对风险1.08[95%CI 0.61-1.93])。值得注意的是,替罗非班组中有3例tPA未改善患者出现症状性颅内出血[14]。鉴于样本量有限及患者异质性,需谨慎解读上述结果。

伴或不伴血管闭塞的卒中试验

在里程碑式NINDS试验发表的同一年,相对鲜为人知的MAST-I研究(意大利多中心急性缺血性卒中试验)也公布了结果[15]。该研究旨在比较混合人群在发病6小时内接受链激酶、阿司匹林、两者联用或都不用的临床结局。结果显示,与单用链激酶相比,链激酶联合阿司匹林治疗组症状性颅内出血风险(10%对6%)及早期死亡率(34%对19%)均显著升高[15]。

随着tPA成为急性缺血性卒中标准疗法,ARTIS试验(抗血小板联合rt-PA溶栓治疗缺血性卒中)对tPA联用静脉阿司匹林方案进行了评估[16]。该研究因tPA给药90分钟内联用300mg静脉阿司匹林导致症状性颅内出血率显著增高而提前终止[16]。

美国国立神经疾病与卒中研究所资助的三项先导试验进一步探索了tPA给药后抑制血小板聚集的可行性[17-19]。选择依替巴肽的理论依据在于:其一,半衰期较短;其二,通过靶向最终共同通路直接抑制血小板聚集,较阿司匹林的血小板活化抑制机制更具理论优势[3]。CLEAR系列研究(采用依替巴肽联合rt-PA的溶栓方案)通过剂量递增设计证实,与标准剂量tPA(0.9mg/kg)相比,减量tPA(0.3/0.45/0.6mg/kg)联合心脏适用剂量以下的依替巴肽方案具有安全性[17-18]。后续单臂CLEAR-FDR试验则显示,全剂量tPA联合依替巴肽治疗的症状性颅内出血率与历史标准tPA治疗相当[19]。这些在大血管闭塞取栓疗效证实前开展的先导试验,为后续MOST研究奠定了基础[10]。

MOST研究采用适应性单盲III期试验设计,将发病3小时内接受标准溶栓治疗的患者随机分至三组:依替巴肽组(135μg/kg负荷量后持续输注2小时)、阿加曲班组(100μg/kg负荷量后持续输注12小时)或静脉安慰剂组[10]。自入组150例至500例期间,每完成30例入组即进行的应答适应性随机化显示活性治疗组优于安慰剂组。随机算法控制了美国国立卫生研究院卒中量表评分基线及年龄的不平衡。主要终点指标为效用加权mRS评分均值。值得注意的是,研究最初设计使用阿替普酶,后修订为允许使用替奈普酶。总计225名参与者(44%)接受了取栓治疗[10]。

阿加曲班组前50例参与者的死亡率近乎其他组别的两倍:非取栓患者中阿加曲班11% vs 依替巴肽6.6% vs 安慰剂2.3%;取栓患者中阿加曲班13% vs 依替巴肽5.2% vs 安慰剂5.5%[10]。因此,在完成150例入组后,患者被随机分至阿加曲班的概率显著降低。

效用加权mRS评分越高代表功能结局越好。90天时阿加曲班组评分均值为5.2±3.7,依替巴肽组6.3±3.2,安慰剂组6.8±3.0。贝叶斯分析显示阿加曲班优于安慰剂的后验概率仅0.002(效用加权mRS评分后验均值差-1.51±0.51),依替巴肽优于安慰剂的后验概率为0.041(后验均值差-0.50±0.29)。换言之,阿加曲班具有临床优势的可能性仅0.2%,依替巴肽为4.1%。三组症状性颅内出血发生率相近(阿加曲班4%,依替巴肽3%,安慰剂2%)。

总而言之,两种辅助药物均未显示出治疗有效的信号。这一结论在不同患者亚组中均成立,包括基于阿尔伯塔卒中项目早期CT评分、美国国立卫生研究院卒中量表评分、溶栓药物选择以及再灌注时间所划分的各类亚组。无论患者是否接受取栓治疗,均未观察到获益。此外,阿加曲班还与更高的死亡率相关。结合MR CLEAN-MED试验的结果[13],这些数据表明,无论作用机制如何,在当前再灌注治疗基础上联用抗凝或抗血小板药物均缺乏证据支持。

ACTISAVE研究(评估格伦佐单抗作为急性缺血性卒中附加疗法与安慰剂对比的研究)是一项适应性II/III期随机对照试验,旨在测试一种靶向血小板粘附与活化关键蛋白——糖蛋白VI的新型抗体的安全性与有效性[20]。与MOST研究[10]类似,所有患者美国国立卫生研究院卒中量表评分均需≥6分,均接受溶栓治疗(阿替普酶或替奈普酶),且可存在影像学证实的血管闭塞。研究发现,在主要终点(mRS评分≥4分)上,格伦佐单抗组与安慰剂组无显著差异(比值比1.51[95%CI 0.90-2.54];P=0.121)[20]。在150例接受血管内治疗的患者中,仅34例实现最高程度血管再通的患者似乎显示出该药改善无残疾结局的趋势(mRS评分0-1分:格伦佐单抗58% vs 安慰剂32%)[20]。

MOST与ACTISAVE研究凸显了在急性卒中标准再灌注治疗基础上联合辅助抗血栓治疗未能带来显著获益。这些试验所纳入的高选择性药物虽在理论上较传统药物更具疗效优势,却未能实质性改善临床结局。在溶栓或取栓治疗基础上联用抗血小板药物至多仅具边际效益,而联用抗凝药物则可能产生危害。

抗血栓治疗:现状与未来展望

尽管辅助抗血栓治疗在急性期未显现明确获益,其在急性期和亚急性期缺血性卒中中的应用指征仍在持续拓展。目前,双联抗血小板治疗已成为轻度非致残性卒中急性期的新标准疗法[5]。在二级预防领域,低NIHSS评分卒中或高危短暂性脑缺血发作患者,以及颅内/外动脉粥样硬化患者常规接受双联抗血小板治疗[5]。关于单药或双联抗血小板在卒中二级预防中作用的深入分析已超出本文论述范围。

尽管存在明确的生物学理论基础且在心脏病学领域已证实临床获益,急性缺血性卒中试验却始终未能证明在当前再灌注策略基础上联合抗血栓治疗的优越性[2]。该领域的未来研究将致力于筛选最可能从辅助治疗中获益的患者亚群。目前已有研究正在评估直接口服抗凝药患者接受溶栓治疗的安全性,另有研究正探索此前未经测试的靶向血小板聚集新型药物以期优化卒中再灌注效果[21,22]。值得欣慰的是,新型再灌注药物、先进取栓装置、侧支循环增强技术及神经保护剂等创新方向,将为改善急性缺血性卒中预后开辟新的途径[22]。

Stroke

. 2025 Aug;56(8):2369-2374. doi: 10.1161/STROKEAHA.125.051818. Epub 2025 Jul 28.

Adjunctive Antithrombotic Medications to Acute Reperfusion Therapy: Current Evidence and Future Directions

*本文转载自微信公众号“脑血管病及重症文献导读”,脑医汇获授权转载

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。