中国医药教育协会肿瘤转移专业委员会 上海市抗癌协会脑转移瘤专业委员会

通信作者:梁晓华,复旦大学附属华山医院肿瘤科,上海200040,Email:xhliang66@sina.com

基金项目:上海市浦东新区重点薄弱学科(PWZbr2022-14)

实践指南注册:国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE-2025CN1034)

DOI:10.3760/cma.j.cn101548-20250909-00151

引用本文:中国医药教育协会肿瘤转移专业委员会,上海市抗癌协会脑转移瘤专业委员会.脑膜转移癌诊断和治疗中国专家共识[J].中华转移性肿瘤杂志,XXXX,XX(XX):1-14.DOI:10.3760/cma.j.

cn101548-20250909-00151.

【摘要】恶性肿瘤脑膜转移已经成为临床肿瘤诊治的一个重要领域。目前国内外对脑膜转移癌的诊疗策略仍存在较大差异,尚缺乏统一的标准和规范,不同地区、不同医疗机构之间的诊疗水平存在显著差异,某种程度上还存在一定的随意性。本共识的制订遵循评估、制订与评价分级系统的原则,由国内28个省市自治区的专家共同参与。本共识侧重脑膜转移癌的影像诊断、脑脊液细胞学诊断、鞘内注射药物治疗、脑和脊膜的局部放疗、脑脊液分流术以及全身治疗方面的临床问题,给出推荐意见,并列示证据等级和推荐强度以及专家述评,旨在为临床医生提供一份具有指导性和实用性的临床指引。需要指出的是,本共识的推荐意见不应被视为是唯一标准的诊疗方案,需要临床医生结合临床情况和医疗资源的可及性酌情处理。

【关键词】脑膜转移癌;诊断;治疗;共识

脑膜转移癌(leptomeningeal metastasis,LM),又称癌性脑膜炎,是恶性肿瘤通过血行播散、淋巴循环、直接侵犯或脑脊液种植至软脑膜、脊膜及蛛网膜下腔引发的疾病。随着恶性肿瘤发病率的上升以及影像学诊断技术(如高分辨率MRI)、分子检测方法(如脑脊液二代测序)及综合治疗模式(包括靶向治疗、免疫治疗、化疗和立体定向放疗等)等诊疗技术的进步和患者生存时间的延长,LM的发生率也呈现出逐年增加的趋势,临床表现复杂多变、进展快、症状严重,诊断难度高、预后极差,自然病程的中位总生存(overall survival,OS)时间大多≤3个月[1]。

LM的诊断和治疗包含多个复杂的环节,涉及肿瘤科、影像科、放疗科、神经外科、神经内科、病理科、检验科等多个学科,对临床诊疗工作提出了严峻挑战。从临床表现的早期识别、影像学检查的精准应用,病理学的准确诊断,到综合治疗方案的制定与实施,每一个环节都至关重要。目前国内外对LM的诊疗策略仍存在较大差异,尚缺乏统一的标准和规范,不同地区、不同医疗机构之间的诊疗水平存在显著差异,某种程度上还存在一定的随意性,这既影响了患者的治疗效果和生活质量,也限制了相关学科的进一步发展,因此亟须基于循证医学证据和临床实践经验,形成规范化诊疗方案。

中国医药教育协会肿瘤转移专业委员会和上海市抗癌协会脑转移瘤专业委员会联合组织国内在LM领域具有丰富临床经验和深厚学术造诣的专家,共同编写了此份共识。本共识旨在结合国内外最新研究成果以及我国临床实践的实际情况,对LM的诊断方法、治疗策略等方面进行系统梳理和总结,为临床医生提供一份具有指导性和实用性的临床指引。本共识暂不纳入关于LM的疗效判断标准以及脑脊液基因检测的相关内容。本共识已经在国际实践指南注册与透明化平台(practice guideline registration for transparency,PREPARE)注册(注册号PREPARE-2025CN1034)。

一、共识制订原则及方法

(一)评估、制订与评价分级系统

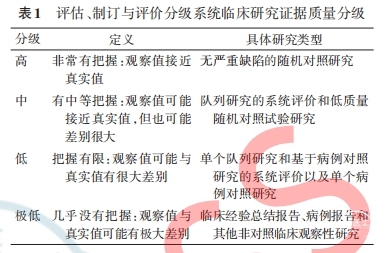

本共识的制订遵循评估、制订与评价分级系统(Grading of Recommendations Assessment,Development and Evaluation,GRADE)的原则对现有临床证据进行评价[2]。

1.定义临床问题:按照GRADE分级系统的要求列出LM诊治过程中重要的临床问题。

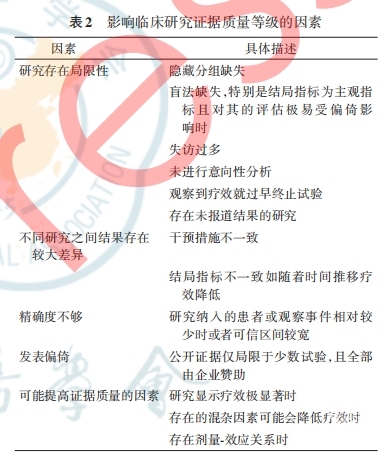

2.证据质量分级:根据GRADE分级系统的原则将临床研究证据质量分为4级(表1)。多种因素会影响证据质量的等级评定(表2)。推荐意见基于目前的研究证据和临床实践的需求。

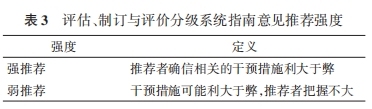

3.推荐强度的确定:GRADE系统将指南或者共识的推荐意见分为两级(表3)。

(二)专家共识小组的人员组成

中国医药教育协会肿瘤转移专业委员会和上海市抗癌协会脑转移瘤专业委员会邀请对LM的诊断和治疗具有相当经验的专家组成共识制订小组,专家组成员来自国内28个省市自治区。为了使本共识在国内不同地区有较广的普适性,还邀请了部分县市级医院具有相关临床经验的专家参加共识文本的修订和审定。全体专家共有142人,包括肿瘤内科专业55人(38.7%)、呼吸肿瘤专业32人(22.5%)、放疗专业26人(18.3%)、神经外科专业21人(14.8%)、乳腺肿瘤专业4人(2.8%)、放射诊断专业2人(1.4%)、病理专业1人(0.7%)、医学检验专业1人(0.7%),其中6人参与撰写共识文本,33人提出修改意见,103人只参加对最终的推荐意见进行表决投票。

(三)专家共识制订流程

首先由相关领域专家根据临床实践总结归纳相关临床问题并给出明确的定义,然后收集截至2025年6月PubMed和中国生物医学文献数据库公开发表的文献,并对这些文献进行证据质量评估,按照GRADE分级系统标准将这些证据质量分为高、中、低和极低4级(表1),给出诊治措施的推荐意见和推荐强度,并在每条推荐意见后面给予述评,由此形成第一版文稿,发送给全体专家组成员审阅;经过三轮回收专家意见和修改后形成第四版文稿,供全体专家组成员进行投票。对于某个临床问题不熟悉的专家,可以不参与该问题的投票。专家投票时可以针对某个临床问题的推荐意见投支持票或反对票,对该推荐意见无法给出明确意见的可以投弃权票。最后,由工作小组将全体专家组对该意见的表决结果(支持或反对、弃权的比例)列在每条推荐意见后面,形成最终的第五版文本。

二、专家共识

(一)LM诊断共识

1.影像诊断共识

临床问题1:怀疑软脑膜或脊膜转移时,首选CT还是MRI?

推荐意见:怀疑软脑膜或脊膜转移时,首选增强MRI检查,包括全脑和全脊髓扫描。[证据级别:低;强推荐。投票支持:140/140(100%)]

述评:研究认为,由于更高的分辨率,脑和全脊髓增强MRI在软脑膜/脊膜病变检出方面远远优于CT[3]。

临床问题2:有标准化的MRI扫描方案吗?

推荐意见:目前缺乏公认的标准化MRI扫描方案,可参照欧洲神经肿瘤学协会(European Association of Neuro-Oncology,EANO)和欧洲肿瘤内科学会(European Society for Medical Oncology,ESMO)指南推荐的扫描方案。[证据级别:低;弱推荐。投票支持:136/136(100%)]

述评:临床实践中,不同场强MRI扫描检查的诊断准确性无明显差别,可以使用1.5T或3T机器扫描[4]。在初始诊断及后续随访中,扫描方案要尽量保持一致。EANO-ESMO临床实践指南推荐以下扫描方案:钆对比剂应在扫描前10min注射,剂量为0.1mmol/kg。脑部扫描序列包括平扫T1加权成像(T1-weighted imaging,T1WI)、T2WI、弥散加权成像、流体衰减反转恢复(fluid-attenuated inversion recovery,FLAIR),以及增强后3DT1WI,有条件时加扫增强后3DFLAIR序列更优。脊髓扫描序列:增强后矢状位T1WI为必选,其他扫描还包括平扫矢状位T1WI、脂肪抑制T2WI,以及增强后横断位T1WI。脑部增强扫描层厚应≤1mm,脊髓层厚应≤3mm[5-6]。

临床问题3:MRI检查一定要每次做增强吗?

推荐意见:初次诊断及每次临床症状加重或怀疑疾病进展时需要增强MRI检查。[证据级别:低;强推荐。投票支持:136/141(96.5%);反对:3/141(2.1%);弃权:2/141(1.4%)]

述评:初次诊断时需要做脑和全脊髓增强MRI;治疗后随访过程中,视情况(临床缓解情况、患者配合程度)选择是否做增强MRI[4],并不是每次脑、全脊髓MRI检查都要做增强扫描。研究显示,增强MRI对脑膜转移检测的敏感性为70%~85%,特异性为75%~90%[7]。一项系统分析纳入5项研究338例患者,增强MRI检查诊断软脑膜转移的敏感性为59.4%,特异性为97.6%,诊断优势比为93.3[8]。因此,增强MRI扫描检查也可能会漏诊一些脑膜转移病灶,特别是易漏诊小病灶和无明显强化的病灶。

临床问题4:MRI检查可以确诊软脑膜或脊膜转移吗?

推荐意见:不能仅凭MRI的征象确诊软脑膜或脊膜转移。[证据级别:低;强推荐。投票支持:140/141(99.3%);弃权:1/141(0.7%)]

述评:多数学者认为LM诊断的金标准是脑脊液中直接观察到肿瘤细胞,也有学者认为MRI显示软脑膜异常强化和脑脊液中找到肿瘤细胞共同构成诊断的金标准。建议在患者临床症状怀疑脑膜转移或MRI检查阳性后,进一步做脑脊液细胞学检查,以确定是否为软脑膜/脊膜转移或除外其他疾病[3-4]。MRI图像上显示的软脑膜或脊膜异常强化,病理上可以是非肿瘤性病变(感染、免疫炎症等)、原发肿瘤性病变(如软脑膜胶质瘤病)和转移性肿瘤等,仅凭MRI鉴别困难[3]。如果脑脊液检查阴性,但临床症状典型并且脑膜病灶持续增大,亦应考虑脑膜转移。

临床问题5:MRI图像上哪些征象提示软脑膜或脊膜转移?

推荐意见:软脑膜转移的MRI征象包括直接征象(软脑膜线样或结节样强化,小脑脑沟、脑干周围常常更明显)和间接征象(脑室扩大)。脊膜转移的MRI征象包括脊髓表面线样或结节样强化,马尾神经根增粗及异常强化。[证据级别:高;强推荐。投票支持:140/140(100%)]

述评:软脑膜/脊膜转移癌发病率不高,很多文献为个案病例报道,最大宗报道为225个病例。但其中所有MRI特征的描述基本一致,所以证据级别定为高级别[4]。在头颅横断面对比增强MRI图像上,常可发现软脑膜转移,表现为线状或结节状软脑膜强化,显示于大脑脑沟、小脑、或脑干周边及颅神经(面听神经、三叉神经)等部位。脊髓增强图像上可见脊髓表面线样或结节样强化或马尾神经强化。病变可呈弥漫性或局灶性,但不是所有病例都能发现这些变化[7]。

临床问题6:临床研究中如何保证影像学疗效评价的一致性?

推荐意见:临床研究中建议采用中心影像评价方法。[证据级别:低;强推荐。投票支持:130/138(94.2%);反对:2/138(1.4%);弃权:6/138(4.4%)]

述评:2016—2017年先后发布了神经肿瘤的反应评估(Response Assessment in Neuro-Oncology,RANO)工作组提出的LM治疗后疗效评价标准和EANO-ESMO联合指南,但是经过验证和临床应用后发现,在不同评价者之间“MRI标准”的评价一致性较低,包括靶病灶和非靶病灶难以准确认定、临床应用繁琐等[9]。后续也有新的MRI评分卡片建议发布[10],均未得到广泛临床采用。因此,在临床研究中建议采用中心影像评价方法,以保持不同研究小组之间评价一致性。

2.脑脊液细胞学诊断共识

临床问题7:脑脊液细胞学检查的标本采集、送检和细胞染色标准流程是什么?

推荐意见:脑脊液细胞学检查建议留取脑脊液至少5mL,最好能达到10mL。30min内送达实验室进行处理,最迟≤90min。采用基于Sayk-Cytospin法的细胞学制片技术,形态学不能作为确诊标准,必须通过免疫细胞化学染色确认。如果一次送检脑脊液细胞学检查阴性或可疑阳性时,可以重复1次,最多3次。[证据级别:中;强推荐。投票支持:135/139(97.1%);弃权:4/139(2.9%)]

述评:收集足够多(5~10mL)的脑脊液,及时处理脑脊液标本是提高细胞学检查阳性率的重要措施[11]。脑脊液采集后30min,细胞存活率为50%,90min后只有10%的细胞存活。Glantz等[12]研究认为通过以下方法可以减少假阴性率:(1)抽取至少10.5mL脑脊液进行细胞学分析(样本量从3.5mL增加到7mL,再增加到10.5mL,脑脊液细胞学假阴性率从32%下降到10%,再下降到3%);(2)立即处理脑脊液标本;(3)从已知脑膜病变部位获得脑脊液;(4)如果初始细胞学结果为阴性,则重复1次。20世纪50年代所发明的Sayk-Cytospin法制片技术在欧洲长期被视为脑脊液细胞学诊断的标准方法,目前国内独立的神经病学实验室均采用该制片技术。2020年中华医学会神经病学分会感染性疾病与脑脊液细胞学学组制订的《脑脊液细胞学临床规范应用专家共识》中已经明确脑脊液细胞学的染色、制片方法[13]。脑脊液细胞学诊断脑膜转移癌比增强MRI检查更为敏感,具有显著的早期筛查和诊断优势[14]。但是,脑脊液细胞学检查诊断中枢神经系统转移的敏感性仍有限,且存在假阴性结果,尤其是在细胞数量较少的情况下,诊断结果可能不一致。即使初始脑脊液细胞学为阳性,后续也可能出现间隔的“阴性”或“非典型”结果,单次阴性结果不能完全排除脑膜转移。腰椎穿刺的时机、脑脊液采集量、制片技术、阅片者经验、是否加入样本保存液等因素均可能影响诊断的敏感性[15]。其中阅片者经验是影响脑脊液细胞学诊断结果的主观因素,对于肿瘤细胞数量稀少或形态不典型的小圆细胞肿瘤,主观因素差异极大,因此需通过免疫细胞化学染色标记并确认。基于深度学习的人工智能算法,有可能用于识别脑脊液中的恶性细胞,从而降低人为主观因素的差异,提高诊断敏感性[16]。随着检验技术的发展,除了传统的显微镜细胞学检查,多种辅助技术如免疫细胞化学、流式细胞术以及分子生物学检测等也被越来越多地应用于脑脊液分析,以期提高诊断的敏感性和特异性[17]。

临床问题8:脑脊液细胞学检查时,留取脑脊液的最佳途径是什么?

推荐意见:腰椎穿刺脑脊液细胞学检查阳性率最高,优先推荐。但已有Ommaya囊或者脑室-腹腔分流术(ventriculoperitoneal shunt,VPS)且需要反复检查脑脊液者,也可以从Ommaya囊或者VPS分流途径留取脑脊液。[证据级别:低;强推荐。投票支持:136/141(96.5%);反对:1/141(0.7%);弃权:4/141(2.8%)]

述评:Gajjar等[18]在52例小儿原发性中枢神经系统肿瘤(29例髓母细胞瘤、10例星形细胞瘤、5例室管膜瘤、3例生殖细胞瘤、2例非典型畸胎瘤样横纹肌样瘤、2例脉络膜丛癌、1例松果体母细胞瘤)中,比较了腰椎穿刺脑脊液(每个部位留取的脑脊液体积中位数为1.0mL)细胞学检查和VPS分流脑脊液细胞学检查的敏感性。该研究显示,90例脑脊液检测结果中12例VPS分流脑脊液细胞学检查阴性,而腰椎穿刺脑脊液细胞学检查为阳性;另外2例则是腰椎穿刺脑脊液细胞学为阴性,而VPS分流脑脊液细胞学为阳性;结果表明,腰椎穿刺脑脊液细胞学检查阳性率更高(P=0.011)。Shim等[19]回顾性收集了228例诊断为LM患者脑脊液资料发现,腰椎穿刺脑脊液细胞计数显著高于Ommaya囊抽取的脑脊液(中位数分别为8个和1个细胞/mL,P<0.001),认为脑脊液细胞计数与脑膜转移的症状无相关性。目前缺乏高质量证据来说明腰椎穿刺、Ommaya囊和VPS分流途径获取脑脊液细胞学检查阳性率孰高孰低,但以上研究说明腰椎穿刺获取脑脊液的细胞学阳性率相对较高;因此,专家组推荐优先选择腰椎穿刺留取脑脊液进行细胞学检查。但是,如果脑膜转移病变仅仅局限在大脑和小脑,那么从脑室抽取脑脊液的细胞学阳性率更高[12]。此外,如果估计患者脑脊液压力较高,腰椎穿刺风险很高,且已有计划植入Ommaya囊或行VPS分流者,或者已有Ommaya囊或VPS分流者,也可以从Ommaya囊或VPS分流途径留取脑脊液。

(二)LM治疗共识

1.放疗共识

临床问题9:脑膜转移癌放疗的指征有哪些?

推荐意见:脑膜转移癌伴有明显定位症状时,尤其是结节型病灶,建议进行累及野照射,可能会减轻临床症状,改善患者的生活质量。[证据级别:低;强推荐。投票支持:130/139(93.5%);弃权:9/139(6.5%)]

述评:LM的MRI成像分为线性(A型)、结节性(B型)、线性和结节混合性(C型)和影像阴性4种类型。结节性脑膜转移在脑转移瘤手术切除后常见。结节型病灶通常会导致明显的临床症状,这些症状因受累部位不同而各异,并可能导致较高致残率,严重影响患者的生活质量。当后颅窝受累时,患者可能会出现颅神经麻痹导致饮水呛咳、颈项强直等症状。脊髓相关症状可能包括颈部、背部或神经传导区域的疼痛、局部运动或感觉功能障碍以及肠道/膀胱功能障碍。脑室系统受累常见症状包括头痛、恶心/呕吐和精神紊乱。

放疗作为经典非侵入性局部治疗手段,主要用于缩小肿瘤体积缓解症状,改善脑脊液循环,与鞘内注射联合可改善鞘内化疗药物弥散,同时降低药物循环不畅所致的神经不良反应,而达到理想的控制症状和改善生活质量的目的。临床常用的放疗模式包括:肿瘤累及野照射(involved-field radiotherapy,IFRT)、全脑全脊髓照射(craniospinal irradiation,CSI)。IFRT是目前临床最常用的放疗方式,主要包括全脑放疗(whole brain radiation therapy,WBRT)和脊柱局部放疗。WBRT在改善恶心和头痛等症状方面最有效,且耐受性良好,但在嗜睡和癫痫发作方面效果较差[20]。尽管WBRT是一种常用的治疗选择,但WBRT治疗脑膜转移是否有生存优势目前仍存在争议。一项回顾性研究分析WBRT对80例非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)脑膜转移癌疗效的生存影响,结果发现,WBRT组与非WBRT组的OS时间无显著差异(11.4个月∶5.0个月,P=0.051),对于表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)基因突变患者,WBRT未显示生存获益(P=0.490),而EGFR野生型患者WBRT能延长OS时间(8.0个月∶2.1个月,P=0.002)[21]。WBRT治疗后数周就可能导致明显神经认知功能下降。回顾性研究显示,立体定向放射外科治疗(stereotactic radio surgery,SRS)与WBRT相比,可能会提高OS时间(25个月∶5个月,P=0.04)[22]。也有研究认为,与WBRT相比,SRS后二次脑膜转移复发的风险更高,但无生存差异。IFRT可联合鞘内注射甲氨蝶呤(methotrexate,MTX)或阿糖胞苷(cytarabine,Ara-C)治疗脑膜转移。一项Ⅱ期临床研究显示,神经系统症状和卡氏评分(Karnofsky performance status,KPS)改善率分别为72%和66%,不良事件发生率为28%,中位OS时间为6.5个月。研究认为,同步IFRT联合鞘内注射MTX或Ara-C被证实为可行的治疗选择,安全性可接受[23]。对于脑膜转移导致的脊髓或神经根压迫,若能在症状出现后尽早实施姑息性局灶放疗,可有效缓解神经功能缺损症状,最常见方案为30Gy分10次照射[22]。因此,在为广泛的颅内疾病或随后的复发保留WBRT治疗措施的同时,考虑对有限的局限性脑膜转移病灶进行SRS治疗可能是合理的。

临床问题10:CSI是否适合LM?

推荐意见:CSI可用于较广泛的脑脊膜转移姑息治疗,以改善LM导致的症状或实现短期疾病控制,但光子CSI可能导致明显不良反应,建议有条件的患者选用质子CSI。[证据级别:低;弱推荐。投票支持:114/135(84.4%);反对:11/135(8.1%);弃权:10/135(7.4%)]

述评:鉴于脑膜转移易向整个中枢神经系统播散的特性,CSI可覆盖整个软脑膜腔,理论上能有效控制症状和疾病进展,既可用于局限性脑膜转移的预防性治疗,也可用于姑息治疗以改善症状或实现短期疾病控制。但由于CSI治疗范围广泛,常伴随显著的急性不良反应,包括恶心、呕吐及白细胞减少等。因此,目前普通光子CSI的不良反应限制了该技术广泛应用[24]。而质子CSI则不同,质子的大部分能量会在其射程末端集中释放,从而减少对神经轴外组织的辐射剂量,显著降低不良反应。一项随机Ⅱ期临床试验表明,与光子IFRT相比,质子CSI可显著改善脑膜转移患者的中枢神经系统无进展生存(progression-free survival,PFS)时间(中位7.5个月∶2.3个月,P<0.001)及中位OS时间(9.9个月∶6.0个月,P=0.029),且未增加严重的治疗相关不良事件风险[25]。但是,质子CSI的设备可及性和治疗费用昂贵等问题限制了其应用。

临床问题11:放疗与免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitor,ICI)联合治疗模式如何选择?

推荐意见:高剂量SRS或大分割放疗同步联合ICI,可能改善患者局部肿瘤控制率。[证据级别:极低;弱推荐。投票支持:116/136(85.3%);反对:8/136(5.9%),弃权:12/136(8.8%)]

述评:放疗联合ICI在转移性肿瘤(包括软脑膜转移)中的应用逐渐受到关注,其作用机制可能为放疗通过激活抗原呈递细胞和启动T细胞免疫应答,而ICI则阻断免疫抑制信号、激活T细胞功能、抑制肿瘤免疫逃逸、促进免疫记忆形成以及改善肿瘤微环境,从而协同增强抗肿瘤免疫。此外,放疗可能诱导照射野之外的肿瘤生长抑制。有研究表明,在多发脑转移瘤SRS治疗中,约25%未接受ICI或靶向治疗患者在SRS治疗部分脑转移病灶后,出现了颅内非受辐照肿瘤的自发消退(spontaneous tumor regression,STR)。但接受ICI治疗者显示更高的肿瘤STR趋势(56.3%∶25.0%,P=0.056),发生STR的患者生存率(HR=7.69,P=0.009)及局部肿瘤控制(HR=5.05,P=0.003)显著优于无此反应者[26]。另有回顾性研究表明,在SRS前后4周内,同步给予ICI治疗可能有利于生存(同步对比非同步ICI患者的中位OS时间为37.1个月∶11.4个月,P=0.0056),且不会增加神经系统并发症的风险[27]。一项小样本回顾性病例系列研究显示,2例黑色素瘤相关脑膜转移患者在ICI单药治疗失败后,联合质子CSI治疗(30Gy分10次),耐受性良好且肿瘤控制满意[28]。需注意的是,上述研究均采用高剂量SRS或大分割局灶放疗。有假说认为,大范围常规剂量放疗可能对免疫原性细胞产生负面影响。目前尚不清楚CSI等大范围放疗联合ICI是否会降低疗效。

2.系统治疗共识

临床问题12:脑膜转移癌是否需要系统治疗?

推荐意见:伴有脑膜转移癌的患者给予系统治疗是综合治疗的基础。系统治疗的药物应根据原发肿瘤和其分子特征以及既往治疗而定。[证据级别:低;强推荐。投票支持:141/141(100%)]

述评:一般来说,全身药物治疗对于造影剂强化的软脑膜病变很可能与其他全身性病变同样有效,因为全身性给药与造影剂一样能够到达病灶。此外,脑膜转移患者的血-脑脊液屏障通常被破坏,药物同样可以覆盖至少部分脑脊液腔室。目前还没有针对LM患者全身给药的随机对照临床试验。诊断为脑膜转移的EGFR突变的NSCLC患者,既往未接受EGFR-酪氨酸激酶抑制剂治疗者预后更好。高剂量伏美替尼(240mg/d)单药或联合其他药物(如贝伐珠单抗)治疗EGFR突变的NSCLC脑膜转移患者48例,中位OS时间为8.43个月,临床缓解率为75%[29]。阿美替尼(110~220mg/d)单药或联合贝伐珠单抗的有效率相当。ASCEND-7研究的第5组专门纳入18例间变性淋巴瘤激酶阳性脑膜转移患者,其中78%合并脑转移,88.9%为克唑替尼耐药后患者,61.1%接受过脑放疗;口服塞瑞替尼后,疾病控制率为66.7%,客观缓解率约20%,中位PFS时间为5.2个月,中位OS时间达7.2个月,较传统治疗显著延长[30]。化疗药物、靶向药物、抗血管生成药物、ICI等药物均可供选择,在临床实践中都可以观察到在一定程度上改善症状、延长生存时间。因此,对于具有有效药物可选择的脑膜转移患者来说,全身给药治疗仍是治疗基础。

3.脑脊液给药治疗共识

临床问题13:脑脊液给药的途径如何选择?

推荐意见:脑脊液给药途径包括经腰椎穿刺给药和经脑室给药(例如经Ommaya储液囊进入侧脑室),经脑室给药可能优于经腰椎穿刺给药。[证据级别:低;强推荐。投票支持:135/138(97.8%);弃权:3/138(2.2%)]

述评:脑脊液直接给药可使达到治疗浓度所需药物剂量最小化,并减少全身不良反应,但是脑脊液给药治疗并不总是安全的,而且大体积的结节性脑膜转移癌会阻碍药物在脑脊液中的充分循环。此外,进入脑脊液的药物只能穿透几毫米,对体积较大的结节性病灶不太有效。对于这些病例,可能倾向于使用更高剂量的全身药物治疗或者在脑脊液给药之前针对大的脑膜转移病灶进行放疗[31]。与腰椎穿刺相比,经Ommaya囊给药在安全性、药物分布及患者舒适度方面更具优势,但需植入装置,存在装置相关并发症风险,且对脑脊液循环通畅性要求较高。腰椎穿刺给药无需植入装置,但操作风险较高,存在出血、神经损伤和脑疝可能性,且药物分布不如Ommaya囊均匀。两种给药方式的疗效是否有区别,目前仍有争议。脑脊液给药会增加中枢神经系统不良事件风险,包括中枢神经系统感染、癫痫发作、脑脊液渗漏、化疗药物渗入周围组织、直接损伤脑和脊髓,表现为脑病、脊髓病和延迟性脑白质病,较轻的不良反应包括感觉异常、麻痹、乏力、头痛、背痛和蛛网膜炎等。

临床问题14:何时需要鞘内注射药物治疗LM?

推荐意见:确诊LM的患者,在全身治疗耐药或病情进展时,鞘内注射可作为全身治疗的补充,或作为一种挽救性治疗手段。[证据级别:低;弱推荐。投票支持:131/138(94.9%);反对:1/138(0.7%);弃权:6/138(4.4%)]

述评:关于LM患者进行鞘内注射药物治疗的价值,目前缺乏高级别临床证据来说明,尚无定论。报告鞘内注射药物治疗有效的文献,主要为非对照的单臂临床研究、病例报告、专家观点等,并且常常联合其他全身治疗药物或者脑/脊髓放疗[32],目前循证医学证据级别不高,但仍有一定探索价值。如果存在有效的全身治疗药物,则优先选择全身治疗(靶向药物、免疫治疗药物及化疗药物等),鞘内注射药物治疗可作为缺乏有效的全身治疗后的挽救性治疗,可以在一定程度上改善脑膜转移引起的症状,但对延长生存时间价值不大。

临床问题15:小细胞肺癌脑膜转移是否需要鞘内注射药物治疗?

推荐意见:小细胞肺癌病程短进展快,鞘内注射治疗意义不大,暂不推荐鞘内注射药物治疗。[证据级别:低;强推荐。投票支持:121/137(88.3%);反对:9/137(6.6%);弃权:7/137(5.1%)]

述评:小细胞肺癌脑膜转移患者病程短,病情发展迅速。目前尚无针对小细胞肺癌脑膜转移鞘内注射药物治疗的相关研究,因此不推荐进行鞘内注射治疗。

临床问题16:NSCLC脑膜转移鞘内注射治疗可以选择什么药物?

推荐意见:NSCLC脑膜转移患者,鞘内注射治疗药物推荐培美曲塞、MTX、塞替派。[证据级别:低;弱推荐。投票支持:130/136(95.6%);反对:2/136(1.5%);弃权:4/136(2.9%)]

述评:鞘内注射培美曲塞对NSCLC脑膜转移进行挽救治疗的Ⅰ期临床研究显示,13例患者的临床有效率为31%,疾病控制率54%,且耐受性良好[33]。另一项前瞻性、单中心Ⅱ期研究纳入了30例EGFR突变的NSCLC脑膜转移患者,鞘内注射培美曲塞50mg进行挽救性治疗,结果显示临床有效率为84.6%,中位OS时间为9个月,最常见不良事件是骨髓抑制,达30%[34]。一项Ⅰ、Ⅱ期的实体瘤脑膜转移的临床研究显示,鞘内注射培美曲塞联合受累野放疗的临床有效率为68%(23/34),中位OS时间为5.8个月(0.3~16.6个月),提示鞘内注射培美曲塞联合放疗对脑膜转移治疗有效[35]。在一项单中心、单臂、Ⅱ期临床试验中,29例NSCLC脑膜转移患者,每3周接受30mg鞘内注射培美曲塞治疗,共6个周期。患者中位PFS时间为10.03个月,中位OS时间为20.37个月[36]。鞘内注射培美曲塞的安全性已得到多个临床研究和临床实践的验证,但由于各项研究基本上联合了全身治疗或者脑部放疗,而且没有设置随机对照或者没有对照组,因此培美曲塞鞘内注射的真实价值尚未得到高质量研究证据的确认。

1977年,MTX就被用于鞘内注射治疗脑膜转移患者,其主要的原发肿瘤为肺癌和乳腺癌,脑脊液细胞学缓解率可达20%~61%[37]。鞘内注射MTX联合放疗在实体瘤脑膜转移的患者中可缓解神经系统症状,改善生活质量,并延长生存时间。NSCLC脑膜转移的临床有效率可达86.4%(51/59),中位OS时间达6.5个月(0.4~36.7个月),并且具有良好的安全性[38]。早在1976年,鞘内注射塞替派的有效性和安全性就已被证实。一项多中心随机试验比较了59例脑膜转移患者鞘内注射塞替派和MTX的区别,其中肺癌占23%,约1/3的患者达到完全细胞学清除,且两组药物的患者中位OS时间相似(14周∶16周)[39]。其他一些药物如尼妥珠单抗、信迪利单抗等的鞘内注射治疗研究也有开展,但证据质量均极低,因此本共识暂不做推荐。

临床问题17:乳腺癌脑膜转移鞘内注射治疗选择什么药物?

推荐意见:乳腺癌脑膜转移患者,鞘内注射治疗的化疗药物推荐MTX、塞替派、Ara-C或Ara-C脂质体、曲妥珠单抗[人类表皮生长因子受体2(humanepidermalgrowthfactorreceptor2,HER2)阳性]。[证据级别:低;强推荐。投票支持:122/130(93.8%);反对:3/130(2.3%);弃权:5/130(3.9%)]

述评:MTX、塞替派、Ara-C及Ara-C脂质体均属于乳腺癌鞘内注射的经典药物。一项66例乳腺癌脑膜转移患者接受鞘内注射塞替派治疗的回顾性研究中,36例可评估疗效,16例患者达到细胞学缓解,中位OS时间为4.5个月[40]。Ara-C脂质体和MTX在治疗实体瘤脑膜转移方面的益处相当。一项随机、开放标签的Ⅲ期研究表明,Ara-C脂质体鞘内注射联合系统治疗(n=36),中位PFS时间(3.8个月∶2.2个月,P=0.04)和中位OS时间(7.3个月∶4个月,P=0.51)均优于单纯的系统治疗(n=37)[41]。相比鞘内化疗,鞘内注射曲妥珠单抗似乎更有前景。在一项34例HER2阳性乳腺癌的研究中,26例纳入疗效评估,部分缓解率、疾病稳定率和疾病进展率分别为19%、50%和30%,中位OS时间为10.5个月[42]。一项前瞻性Ⅱ期HER2阳性乳腺癌脑膜转移研究显示,鞘内注射曲妥珠单抗后,脑膜转移相关中位PFS、OS时间分别为5.9个月与7.9个月[43]。Meta分析显示,鞘内注射曲妥珠单抗后临床症状显著改善率55.0%,脑脊液细胞学缓解率55.6%,MRI病灶稳定或改善70.8%,中枢神经系统相关的中位PFS时间为5.2个月,中位OS时间为13.2个月[44]。鞘内注射曲妥珠单抗的疗效,虽然仍需更大样本的多中心随机对照研究确认,但其安全性已经得到多项研究证明,鉴于乳腺癌脑膜转移通常发生在多线治疗后,缺乏有效的全身治疗方案,因此,鞘内注射化疗药物和靶向药物仍给予强推荐。

临床问题18:恶性黑色素瘤脑膜转移鞘内注射治疗选择什么药物?

推荐意见:恶性黑色素瘤脑膜转移的鞘内注射药物推荐纳武利尤单抗、白介素2(interleukin-2,IL-2)。[证据级别:极低;弱推荐。投票支持:107/124(86.3%);反对:5/124(4%);弃权:12/124(9.7%)]

述评:对于症状性黑色素瘤脑膜转移患者,快速缓解神经系统症状是必要的。目前关于恶性黑色素瘤脑膜转移患者鞘内注射的研究极少。一项回顾性研究共纳入43例恶性黑色素瘤脑膜转移的患者,从开始鞘内注射IL-2治疗起,患者的中位OS时间为7.8个月,1、2、5年OS率分别为36%、26%、13%。尽管鞘内注射IL-2在恶性黑色素瘤脑膜转移患者中有一定的临床疗效,然而到目前为止没有相关的前瞻性研究[45]。一项前瞻性Ⅰ期探索性临床试验研究显示,鞘内注射和静脉注射纳武利尤单抗治疗恶性黑色素瘤脑膜转移的中位OS时间为4.9个月,26、52周OS率分别为44%、26%;未发现剂量限制性不良反应;仅进行鞘内注射纳武利尤单抗治疗的患者,预期生存时间远超恶性黑色素瘤脑膜转移患者其他治疗后的数据[46]。8例黑色素瘤脑膜转移的中国患者接受鞘内注射程序性死亡受体1抑制剂治疗,中位OS时间和中位颅内PFS时间分别为21.1周和16.1周,进一步说明鞘内注射程序性死亡受体1单抗的安全性和有效性[47]。基于以上少数病例的研究数据,恶性黑色素瘤鞘内注射仍需谨慎考虑,药物选择应慎重,ICI或可成为一种选择,但还需要更大样本的前瞻性研究验证。

临床问题19:胃癌脑膜转移鞘内注射治疗选择什么药物?

推荐意见:胃癌脑膜转移最常用的鞘内化疗药物为MTX,也可以鞘内注射Ara-C。[证据级别:低;强推荐。投票支持:112/123(91%);反对:2/123(1.6%);弃权:9/123(7.4%)]

述评:脑膜转移在胃癌中较为罕见,因此相关临床试验难以获得足够样本量,定量分析也难以标准化。一项47例胃癌脑膜转移回顾性病例分析报告显示,中位OS时间仅为2个月,其中接受鞘内化疗的患者与未接受的患者相比,中位OS时间为5.0个月∶1.3个月(P<0.05)。在接受鞘内化疗的患者中,接受与未接受系统性化疗的亚组相比,中位OS时间的差异无统计学意义(7.0个月∶2.4个月,P=0.13)[48]。有1例患者接受鞘内注射MTX联合替莫唑胺和放疗,生存时间达11个月[49]。针对HER2扩增的胃癌脑膜转移患者,是否可参考乳腺癌进行鞘内注射靶向药物仍需进一步探讨。针对Claudin18.2高表达的胃癌脑膜转移患者,佐妥昔单抗鞘内注射尚无足够的经验,需要谨慎研究。

临床问题20:结直肠癌脑膜转移鞘内注射治疗选择什么药物?

推荐意见:结直肠癌脑膜转移鞘内注射药物推荐MTX。[证据级别:低;强推荐。投票支持:114/124(91.9%);反对:5/124(4%);弃权:5/124(4%)]

述评:结直肠癌脑膜转移更为罕见,目前主要为回顾性病例分析及个案报道。一般女性患者脑膜转移的发生率高于男性,直肠癌高于结肠癌。肠癌脑膜转移患者预后通常较差,未治疗患者的中位OS时间仅为4~6周,治疗后部分患者的中位OS时间可延长至4~6个月,但长期生存率仍然较低[50]。

4.外科治疗共识

临床问题21:LM是否应行外科切除治疗?

推荐意见:一般不建议针对转移灶行常规手术活检或切除。仅在孤立且可切除的肿块导致严重颅内压增高、脊髓压迫等情况下,可考虑姑息性减压或切除手术,以缓解症状并获取组织病理。[证据级别:低;强推荐。投票支持:131/139(94.2%);反对:4/139(2.9%);弃权:4/139(2.9%)]

述评:影像学上,脑膜转移可有弥漫性“糖衣样”线状/沟回状强化,或局灶性结节状(团块状)强化[5],后者为肿块样占位,可导致脑脊液循环梗阻和脑积水[7]。LM通常为弥漫性疾病,手术无法控制弥漫播散的病灶,在脑膜转移中的治疗作用有限,一般不作为常规手段。仅当存在孤立大肿块导致严重颅高压、神经压迫或需明确诊断时,才考虑姑息性肿瘤切除或减压手术。手术仅能缓解局部症状,术后仍需酌情联合放疗、全身药物治疗和鞘内注射药物治疗控制残余病灶。综合治疗是LM管理的关键。对局灶结节型病灶通常给予放疗以缩小肿瘤、减轻症状并改善脑脊液循环[51]。近年,针对EGFR、HER2、BRAF等驱动基因突变的靶向治疗药物以及ICI在部分患者中取得一定疗效,可延长患者生存时间,然而总体预后仍较差。

临床问题22:脑膜转移时脑脊液分流的指征是什么?

推荐意见:存在恶性颅高压、脑积水的患者,建议通过植入Ommaya囊进行脑室外引流或者行VPS进行腹腔内引流,均可以缓解颅高压引起的顽固性头痛症状。[证据级别:极低;强推荐。投票支持:135/139(97.1%);弃权:4/139(2.9%)]

述评:LM常常会引起交通性脑积水、颅内压升高,从而导致剧烈头痛,经甘露醇治疗可缓解症状,但维持时间有限。有些患者虽经甘露醇和/或抗肿瘤治疗仍不能缓解剧烈的头痛,此时进行脑脊液分流/外引流可以显著降低颅内压,从而缓解头痛,提高患者的生活质量。某些患者经脑脊液引流后,神经系统危急状态(意识障碍、脑疝等)得到解除,从而有机会实施后续的抗肿瘤治疗。对9项研究的系统分析发现,420例患者行VPS后仅有1例在全身进展的时候发生腹膜转移[52]。一项回顾性研究总结了1996—2021年间58例进行VPS的LM患者资料发现,仅有2例(3.4%)发生腹膜转移[53]。由脑脊液分流术引起的腹膜转移的概率很低,与获益相比,这种风险几乎可以忽略不计。脑脊液分流的安全性较高,但没有显示延长生存时间的优势[52]。由于这些数据多来源于较早期的研究,因此没能反映近几年全身治疗进步对生存时间延长的贡献。

临床问题23:Ommaya囊鞘内化疗是否需要同时进行VPS?

推荐意见:对于颅高压患者或者明显脑积水的脑膜转移患者,优选Ommaya囊鞘内化疗联合VPS,但颅高压症状不明显者同时行VPS的必要性不高。[证据级别:低;弱推荐。投票支持:131/139(94.2%);反对:3/139(2.2%);弃权:5/139(3.6%)]

述评:Ommaya囊鞘内化疗有一定疗效,但颅压升高会干扰鞘内或脑室内给药的药物分布,降低疗效。对于已经出现颅高压的患者,单纯Ommaya囊鞘内化疗药物起效缓慢,无法迅速缓解患者症状。一项回顾性研究显示,约50%接受经Ommaya囊鞘内注射MTX治疗的患者,在治疗开始后约1个月内神经系统症状得到改善或趋于稳定[54]。由此可见,单纯鞘内化疗往往不能及时缓解急性的颅高压症状。

VPS是神经外科处理脑膜转移相关脑积水与颅高压症状的重要方法。依据一项纳入了10项研究、涉及494例患者的系统评价和Meta分析,对于脑膜转移患者而言,施行VPS后症状缓解率达到67%~100%,在缓解头痛、恶心等症状方面效果尤为显著,但在延长患者生存时间方面并没有显著的统计学意义[52]。这提示单纯分流术主要是改善症状的姑息措施,其对疾病进程本身缺乏影响。

为兼顾症状缓解和肿瘤控制,有学者探索将VPS与Ommaya囊鞘内化疗联合应用。美国安德森癌症中心的一项回顾性研究表明,与单纯VPS相比,VPS联合Ommaya鞘内化疗可使大部分脑膜转移患者在术后1~2周内症状明显缓解,且患者术后OS时间显著延长(2.8个月∶11.7个月,P<0.05)[53]。另一项回顾性研究报道,对于存在颅高压的脑膜转移患者,实施脑脊液分流术并结合Ommaya囊鞘内化疗比单纯鞘内化疗能够带来更大的生存获益[55]。这两项研究从不同角度支持了“分流术+鞘内化疗”联合策略的优势——既迅速缓解了因肿瘤导致的脑积水和颅高压症状,又进一步控制了肿瘤的播散进程,从而有望改善预后。目前,尚无明确的颅内压阈值来决定何时必须实施VPS。然而,有研究指出,脑膜转移患者腰穿测得的颅内压>300mmH₂O是预后不良的独立危险因素之一[56]。

临床问题24:应当于何时启动神经外科干预?

推荐意见:建议在出现症状早期、患者功能状态尚可(如KPS≥50)时即启动神经外科干预,包括VPS或Ommaya囊置入。[证据级别:低;强推荐。投票支持:123/137(89.8%);反对:8/137(5.8%);弃权:6/137(4.4%)]

述评:脑膜转移患者中枢神经系统症状进展迅速,尤其当合并脑积水或颅内高压时,应避免等到出现意识障碍、昏迷或严重功能退化后才被动处理。早期干预不仅可防止颅内高压导致不可逆神经损伤,还能为后续鞘内或全身系统性治疗创造时机,显著改善患者生活质量,并可能延长生存时间。一旦确诊或高度怀疑脑膜转移并伴有脑积水或神经功能恶化,应尽早组织神经外科评估,制定个体化治疗计划,优于延迟至危重状态才进行抢救性处理。多项回顾性研究表明,尽早进行脑室分流或Ommaya囊置入的患者,不仅症状改善率高(如头痛、嗜睡、步态不稳等常于术后数日内缓解),且常可因此恢复足够的功能状态,继续接受化疗或靶向治疗,从而延长OS时间[57]。相反,若延迟至患者KPS<30或已呈昏迷状态再行干预,虽手术技术成功,但往往难以逆转疾病进程,术后短期死亡率也显著上升。此外,过度依赖反复腰椎穿刺、短效类固醇等保守手段,不仅不能根本控制颅高压,还会浪费宝贵的治疗时间窗口。

主动进行外科干预也可以避免急性脑积水等紧急情况。延迟干预通常意味着患者可能在准备不充分的紧急情况下进行急诊手术,增加围手术期风险,故强调一旦明确存在神经症状或脑积水证据,应果断评估外科干预时机,实行“功能可逆窗口期”内的积极治疗策略,以获取最大临床效益。需进行鞘内化疗的患者,同样适用这一原则,及早置入Ommaya囊可保障化疗药物的连续给药与分布效果,避免延误系统治疗节奏。

5.多学科团队诊疗的共识

临床问题25:LM诊疗中多学科团队的组成是怎样的?

推荐意见:LM患者的诊疗决策应在多学科团队模式下进行,团队成员应包括肿瘤内科专家、神经外科专家、神经内科专家、放疗专家、影像医学专家、病理科专家、检验医学科专家、疼痛科专家、精神科或心理医生及护理人员等。多学科诊疗内容应包含影像学、脑脊液细胞学、病理学的综合诊断及治疗疗效的评估。在治疗模式上,应包含手术、放疗、药物治疗、疼痛治疗及临终关怀的手段及时机。[证据级别:低;强推荐。投票支持:141/141(100%)]

述评:LM的诊断及治疗都具有复杂性,大多数脑膜转移患者在就诊过程中将接触到多个专科医生,因此建议可疑脑膜转移患者均接受多学科团队的诊治模式。在诊断上,需影像医学科、检验医学科、病理科、肿瘤内科、神经内科等专家共同诊断。在治疗上,LM涉及手术、放疗、药物治疗、疼痛治疗及一般支持治疗等多种治疗模式,每个诊治流程及措施的介入时机、组合方式、交替治疗顺序、风险、治疗不良反应、可能获益及疗效等都需要医生之间的密切和定期沟通,以期为脑膜转移患者制定适宜且精准的个体化治疗方案。

三、总结和展望

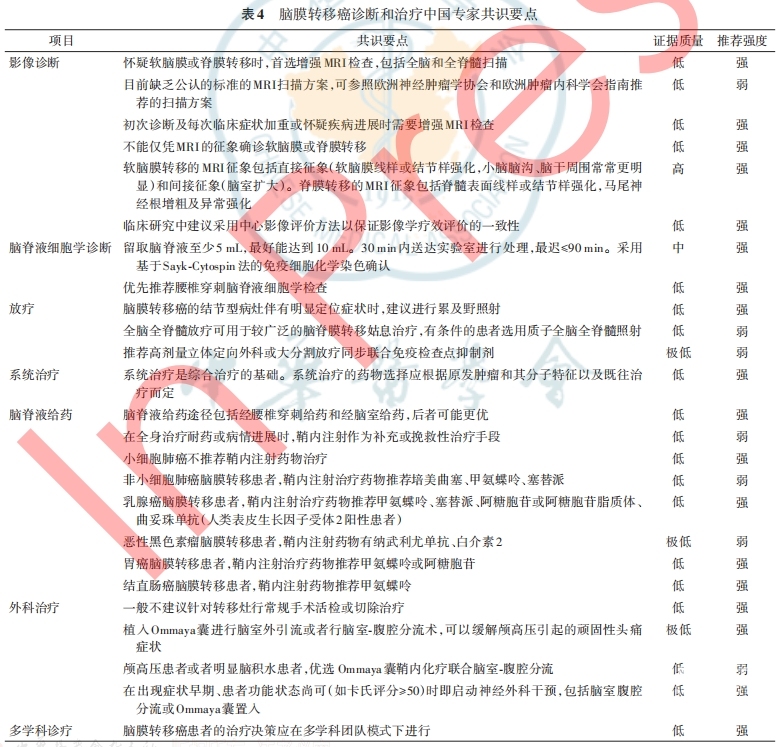

恶性肿瘤脑膜转移已经成为临床肿瘤诊治的一个重要领域,但由于脑膜转移的症状多变,早期容易被忽视,等到症状明显时,病情又比较危急,因此通常这类患者被临床试验排除在外。对于这类患者的诊断和治疗缺乏高质量的临床证据支持,大多是专家的经验总结。本共识主要归纳总结了目前国内外关于LM的诊断和治疗的通行做法,特别是纳入了最近几年的一些临床研究成果,并据此针对一些临床上经常遇到的重要问题提出了临床处理的推荐意见,以求国内同道在临床实践中能够初步达成一致(表4)。临床的具体情况错综复杂,因此本共识的推荐意见不应被视为是唯一标准的诊疗方案,需要临床医生参照本共识的相关意见,结合临床情况和医疗资源的可及性酌情处理。未来需要开展更多的临床研究,如脑脊液的循环肿瘤细胞和脑脊液游离肿瘤DNA检测对LM诊断和疗效判断的价值、脑和脊膜局部放疗以及鞘内注射化疗药物或靶向药物或免疫治疗药物等与全身治疗联合的疗效研究、LM的疗效评定标准研究、恶性肿瘤脑膜转移的机制研究等,以促进对肿瘤脑膜转移的理解和设计更好的诊疗方案。

执笔人及投票专家(按撰写内容先后排序) 梁晓华(复旦大学附属华山医院),姚蓉蓉(复旦大学附属华山医院),初曙光(同济大学附属东方医院),陈锟(复旦大学附属华山医院),潘绵顺(武警上海市总队医院),徐涛(海军军医大学第二附属医院)

文本修改及投票专家(按姓氏拼音排序) 蔡金全(哈尔滨医科大学附属第二医院),蔡林波(广东三九脑科医院),蔡正文(广西医科大学第二附属医院),曹依群(复旦大学附属肿瘤医院),陈丽昆(中山大学肿瘤防治中心),陈龙(中国医学科学院阜外医院深圳医院),方申存(南京脑科医院),葛蒙晰(复旦大学附属华山医院),韩光(湖北省肿瘤医院),洪金省(福建医科大学附属第一医院),贾军梅(山西医科大学第一医院),姜丽岩(上海市胸科医院),李桂香(兰州大学第二医院),李祥攀(武汉大学人民医院),梁康宁(武警上海市总队医院),刘勇(东南大学附属徐州市中心医院),路平(河南医药大学第一附属医院),孙涛(辽宁省肿瘤医院),陶中华(复旦大学附属肿瘤医院),田涛(西安交通大学第一附属医院),汪步海(江苏省苏北人民医院),王凤玮(天津市人民医院),王伟(重庆大学附属三峡医院),王奕鸣(暨南大学附属第一医院),吴芳(中南大学湘雅二医院),吴涛(大连医科大学附属第二医院),夏亮(浙江省肿瘤医院),徐燕(北京协和医院),徐执政(浙江大学医学院附属第二医院),杨海虹(广州医科大学附属第一医院),杨树旭(浙江大学医学院附属邵逸夫医院),赵军(山西省长治市人民医院),周鑫莉(复旦大学附属华山医院)

投票专家(按姓氏拼音排序) 白俊(陕西省人民医院),包芸(复旦大学附属华山医院),蔡修宇(中山大学肿瘤防治中心),蔡旭伟(上海市胸科医院),陈杰(苏州大学附属第四医院),陈凯(苏州大学附属第一医院),陈莉莉(台州市第一人民医院),陈巧(福州大学附属省立医院),陈晓霞(上海市肺科医院),储天晴(上海市胸科医院),丁国正(安徽省安庆市立医院),董晓荣(华中科技大学同济医学院附属协和医院),杜秀玉(上海市中医医院),樊旼(复旦大学附属肿瘤医院),高广辉(上海市肺科医院),高乃康(内蒙古医科大学附属医院),高阳(复旦大学附属肿瘤医院),郭卉(西安交通大学第二附属医院),何雅億(上海市肺科医院),何志勇(福建省肿瘤医院),洪群英(复旦大学附属中山医院),胡洁(上海市老年医学中心),胡毅(解放军总医院),花玮(复旦大学附属华山医院),黄成亮(西南医科大学附属医院),黄梅芳(云南省曲靖中心医院),黄若凡(复旦大学附属华山医院),季笑宇(复旦大学附属华山医院),康德智(福建医科大学附属第一医院),赖金火(福建医科大学附属协和医院),李纲(复旦大学附属肿瘤医院闵行分院),李红玲(甘肃省人民医院),李淑萍(甘肃省人民医院),李勇(海军军医大学第三附属医院),梁世雄(广西医科大学附属肿瘤医院),刘彩霞(内蒙古医科大学附属医院),刘秋华(广东祈福医院),刘卫东(唐山中心医院),刘英超(山东第一医科大学附属省立医院),柳江(新疆维吾尔自治区人民医院),娄广媛(浙江省肿瘤医院),罗志国(复旦大学附属肿瘤医院),吕镗烽(东部战区总医院),马学真(康复大学青岛中心医院),马兆明(连云港市第二人民医院),马钟铃(西北大学长安医院),孟睿(华中科技大学同济医学院附属协和医院),牟永告(中山大学肿瘤防治中心),邱峰(南昌大学第一附属医院),权明(同济大学附属东方医院),饶创宙(宁波市第二医院),任胜祥(上海市肺科医院),任彦(复旦大学附属华山医院),沈波(江苏省肿瘤医院),施烯(福建医科大学附属第一医院),施展(复旦大学附属华东医院),史美祺(江苏省肿瘤医院),宋飞雪(兰州大学第二医院),汪洋(复旦大学附属华山医院),王东(内蒙古民族大学附属医院),王虎(天津市环湖医院),王佳蕾(复旦大学附属肿瘤医院),王嘉炜(中国医学科学院肿瘤医院),王启鸣(河南省肿瘤医院),王鑫(复旦大学附属华山医院),吴国斌(赣南医科大学第一附属医院),吴宁(上海健康医学院附属公利医院),吴卿(福建医科大学附属第一医院),吴赞艺(福建医科大学附属第一医院),项轶(上海交通大学医学院附属瑞金医院),谢聪颖(温州医科大学附属第一医院),徐静(贵州中医药大学第二附属医院),徐欣(河南省肿瘤医院),徐云华(上海市胸科医院),许赪(上海交通大学医学院附属瑞金医院),许凤(上海健康医学院附属公利医院),薛丽英(内蒙古自治区人民医院),薛晓英(河北医科大学第二医院),闫敏(河南省肿瘤医院),杨明(中国医学科学院肿瘤医院),姚煜(西安交通大学第一附属医院),叶峰(厦门大学附属第一医院),岳麓(青岛市市立医院),岳顺(江苏省淮安市第一人民医院),詹琼(复旦大学附属华山医院),詹颖(福建医科大学附属龙岩第一医院),张红梅(空军军医大学第一附属医院),张建(山东大学齐鲁医院德州医院),张剑(复旦大学附属肿瘤医院),张军霞(江苏省人民医院),张俊萍(山西白求恩医院),张宁(复旦大学附属肿瘤医院闵行分院),张涛(重庆医科大学附属第一医院),张先稳(江苏省苏北人民医院),张颖(中国医科大学附属盛京医院),张永昌(湖南省肿瘤医院),张增利(苏州大学附属第二医院),赵明芳(中国医科大学附属第一医院),钟殿胜(天津医科大学总医院),钟薏(上海市中西医结合医院),周蓉蓉(中南大学湘雅医院),朱正飞(复旦大学附属肿瘤医院),庄冬晓(复旦大学附属华山医院)

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。