张笑闻1 钟海龙2 佟鑫2 范梦妍1 万佳鑫1 林日金1 李菁1 管生1

DOI:10.3877/cma.j.issn.1673-9248.2025.03.012

项目基金:河南省医学科技攻关计划软科学重点项目(RKX202101007)

作者单位:450000 郑州大学第一附属医院神经介入科1;100050 首都医科大学附属北京天坛医院 北京神经外科研究所脑血管病科2

通信作者:管生,Email:gsradio@126.com

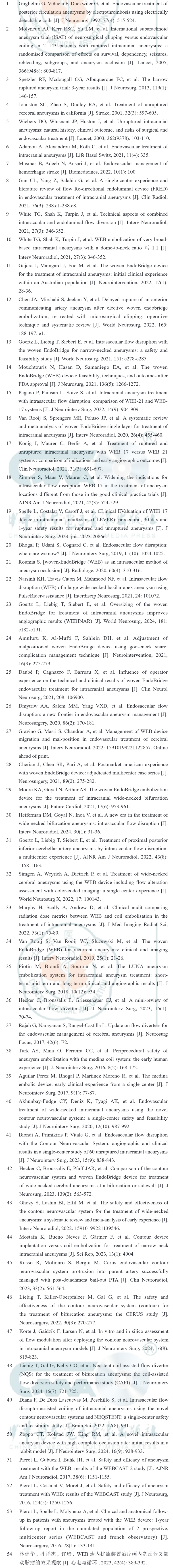

【摘要】近几十年来,颅内动脉瘤的血管内治疗技术取得了显著进步,新兴的血管内治疗设备不断涌现。其中,瘤内扰流装置是近年来开发的一种新型血管内治疗器械,其结构与密网支架高度相似,主要用于治疗脑血管瘤和动静脉畸形等血管异常病变。目前,主流的瘤内扰流装置有Woven EndoBridge(WEB)设备、Luna动脉瘤栓塞系统、Medina Embolic Device、Contour神经血管系统和Neqstent弹簧圈辅助分流器。国外关于瘤内扰流装置的研究已经相当丰富,其安全性与有效性得到初步证实。然而,国内相关研究仍近乎空白。这种研究差距凸显了在国内开展瘤内扰流装置研究的重要性和紧迫性。因此,本综述旨在对现有瘤内扰流装置及其治疗经验进行深入回顾与总结,以期填补国内相关研究的空白。

【关键词】颅内动脉瘤;血管内治疗;瘤内扰流装置

20世纪90年代Guglielmi可拆卸弹簧圈系统的发明,使得颅内动脉瘤的治疗取得了巨大的进展[1]。国际蛛网膜下腔动脉瘤试验和国际未破裂颅内动脉瘤研究等均表明血管内治疗动脉瘤的临床预后优于外科夹闭[2-5]。在国际未破裂颅内动脉瘤研究中,采用外科夹闭治疗患者的复发率和死亡率为12.6%,而采用血管内治疗患者的复发率和死亡率为9.8%[5]。此后动脉瘤的血管内治疗发展迅速。而随着血管内治疗技术和设备的发展,球囊和支架辅助弹簧圈技术的应用也逐渐增加[6-7]。这些技术上的改进使复杂动脉瘤的治疗成为可能。密网支架的出现为侧壁动脉瘤的治疗提供了一个更好的选择。

尽管血管内治疗技术不断进展,但分叉部宽颈动脉瘤(wide-neck bifurcation aneurysm,WNBA)的治疗一直是神经介入方面的挑战,瘤内扰流装置的出现打破了这一困境,为宽颈动脉瘤的治疗提供了一个更好的选择。

瘤内扰流装置是新开发的专门用于治疗WNBA的设备,其典型适应证是位于大脑中动脉、前交通动脉、基底动脉或颈内动脉末端的未破裂WNBA[8-9]。

扰流装置的机制主要包括2个方面。首先是它的扰流作用,即对动脉瘤内血流的干扰作用,瘤内扰流装置通常是以网状的金属支架或线圈形式存在,会在病变血管内部产生物理性的扰流作用。这种扰流作用可以使原本流速较快的血流减慢,血流压力和剪切力的作用减小,从而促进血栓形成。其次是诱导内皮化修复,瘤内扰流装置可以诱导内皮细胞生长和修复,从而促进动脉瘤的愈合。内皮细胞是血管内膜的主要成分,具有维持血管稳定和功能正常的重要作用。瘤内扰流装置在血管内引起湍流,刺激内皮细胞的增殖和迁移,从而促进新的内皮细胞生长并覆盖在病变表面,形成内皮化修复层。这种内皮化修复可以改善血管壁的完整性和稳定性,降低再出血和血栓的风险。

一、现有的扰流装置介绍

(一)WEB

WEB装置是为治疗WNBA而创造的[10-12]。自2011年以来,该设备已在欧洲投入临床使用。在美国,该设备最近获得美国食品和药物管理局批准,用于治疗前交通动脉、大脑中动脉、颈内动脉和基底动脉分叉部的破裂和未破裂的宽颈动脉瘤[13-14]。

自从WEB装置发明以来,该设备已经更新了几代,第一代WEB装置一开始是双层的,随着时间的推进,现在已经逐渐发展成为高可见度的单层WEB装置[15-16]。与此同时,WEB设备的外形也在逐步改进,从而使输送WEB的微导管尺寸得以减小。国外的研究者们先后推出了2种WEB系统,WEB-21和WEB-17.6[17-20]。WEB装置由多根柔软且具有弹性的镍钛合金线构成,具有高度可变性和可调节性。其网状结构可以适应不同形状和大小的动脉瘤,有效覆盖瘤腔,并与血管壁形成牢固的结合,防止装置的移位和脱落。植入WEB装置后,它可以通过网状结构改变瘤内血流的分布和速度[21-26],最终达到治疗的效果。

WEB装置的形状大多为圆形或者圆柱形[27],因此圆形或者圆柱形的小动脉瘤是理想的治疗对象,但是不规则的宽颈动脉瘤也可以使用WEB装置进行治疗。同时,WEB装置可以与弹簧圈线圈合用,改进治疗效果,但这样往往会丧失扰流装置最大的优势——手术的便捷性。

现有的关于WEB装置的研究比较多。此前,美国的一项研究对6个医疗机构的91例患者进行了回顾,在术后随访过程中一共有8例患者出现了动脉瘤破裂;影像学随访发现患者的动脉瘤完全闭塞率为49%(平均随访8个月);在最后一次临床随访中,90%的患者的改良Rankin量表评分≤2分,没有死亡病例[28]。这项在美国的研究初步证明了WEB装置应用早期的安全性。此外还有许多临床研究初步证实了WEB装置的安全性和有效性[29-32]。

同时,WEB装置缩短了手术时间,爱尔兰的一项研究显示,弹簧圈栓塞动脉瘤的手术时间为(63.5±42.6)min,使用WEB装置的手术时间为(33.8±28.8)min,使用WEB装置的手术时间缩短了近50%,证明了WEB装置的便捷性[33]。

但WEB设备在使用中也暴露了一些缺陷,荷兰的一项临床研究发现,扰流装置在治疗血栓性动脉瘤时临床预后差于其他动脉瘤,在该研究的17例患者中,有3例血栓性动脉瘤患者出现了动脉瘤的复发[34],表明WEB装置在治疗血栓性动脉瘤时预后不佳。

综上,现有的研究初步证实了WEB装置的安全性和有效性,但也证明WEB装置的技术还有进一步改进的空间,以改善其在血栓性动脉瘤患者中的应用效果。

(二)Luna AES

Luna AES现称为Artisse,是一种自膨胀式的囊内血流中断装置[35-36],被放置在动脉瘤腔内,通过在动脉瘤颈部覆盖金属网,将动脉瘤与载瘤动脉血流隔离开来,减少血流对瘤壁的压力和剪切力[35,37]。Luna AES主要适用于WNBA。该装置包含一个特殊的微型堵栓系统,可以优化瘤腔内的血流分布,并减少血流对瘤壁的冲击。此外,Luna AES装置还可以促进动脉瘤内血栓的形成,阻止血液进入瘤腔。同时,该装置还可以促进血管内皮的生成,减少再出血的风险。

目前有关Luna AES的研究仍较少。最近发表的一篇有关Luna AES在欧洲应用的研究初步证实了该装置的安全性与有效性,同时证明了Luna AES的优势[35]。Luna AES植入的平均手术时间为13.6 min(范围2~70 min),相对线圈治疗更迅速。此外,在本研究中大多数患者的动脉瘤未破裂(60/63,95.2%),这进一步证明了其破裂风险较低。但是本研究为单中心研究,且样本量较小,因此这些结论都有待进一步的临床研究来证实。

总的来说,Luna AES装置的安全性和有效性还有待进一步证实,但是在现有的短期研究中,该设备治疗颅内动脉瘤是安全且有效的。

(三)MED

MED是一种三维线圈,由不透射线且形状固定的芯线和形状记忆合金丝制成,这形成了一个自膨胀式的网状结构。网状结构中包含多个类似花瓣的小叶,这些小叶会以滚动的方式一个个展开,并且在部署时装置形成球形,实现对动脉瘤的填充并闭合动脉瘤颈部。MED的设计使得它能够适应不同大小和形态的脑动脉瘤,并提供一种可调节和可控的栓塞方法。MED被开发用于治疗囊状动脉瘤。

目前,有关MED的研究仍相对较少。关于MED临床应用的最早的研究是Turk等[38]的研究,在这项研究中,MED装置展现了其独特的优点,该装置在10 min内就可以放置到动脉瘤内,大大缩短了手术时间。并且该装置在手术过程中需要的辅助设备很少,这也进一步缩短了手术时间。此外,德国的一项研究对15例患者进行了MED手术治疗,结果证明该设备能迅速将动脉瘤排除在正常的血液循环之外,并具有较好的安全性[39]。这些临床研究似乎证明了MED的安全性和有效性,但是这些研究均为单中心研究,且样本量相对较少,该装置的安全性和有效性仍有待进一步研究证实。

总的来说,MED装置作为一种新兴的血管内治疗设备,现有的临床研究极少,但是在现有的研究中,该设备表现出了较好的治疗效果。

(四)Contour神经血管系统

Contour神经血管系统是一种新型的囊内扰流装置[40-44],该装置由双层不透射线的镍钛金属网构成。自然状态下,它是扁平的圆盘形状。成功部署后,该装置呈郁金香状。与传统的封闭式装置相比,Contour的开放式设计可以更好地保持载瘤动脉的血流通畅,减少血栓形成和并发症的发生[26,45]。Contour神经血管系统的导管系统可操作性好,可以实现对动脉瘤更准确的定位和更稳定的栓塞效果[41]。Contour神经血管系统被开发用于治疗WNBA。

目前,有关Contour神经血管系统的研究比较少,在Biondi等[41]的研究中,60例未破裂颅内动脉瘤患者(前循环53例,后循环7例)使用了Contour神经血管系统,并在术后即刻进行临床和血管造影随访,随访达一年零三个月。研究结果显示,有31.5%的动脉瘤术后即刻闭塞成功(定义为完全闭塞或存在颈部残余),24 h有62.3%的动脉瘤闭塞成功,3个月有81.4%的动脉瘤闭塞成功,1年有89.3%的动脉瘤闭塞成功。在60例动脉瘤中,有4例(6.7%)出现血栓栓塞事件,3例患者没有临床症状,1例患者出现短暂性疾病(1.7%)。在长达1年的随访期间,未观察到动脉瘤出血,也没有永久性的残疾或死亡。而在Liebig等[46]的研究中,研究者们使用Contour设备成功治疗了34例患者,其中2例患者失随访。在1年的随访中,32例患者中有14例(44%)在6个月时出现完全闭塞,有22例(69%)在12个月时出现完全闭塞。在最后一次随访中,84%的患者达到充分闭塞(Raymond-Roy 1级和2级)。德国的一项研究在计算机中模拟出在颅内动脉瘤中植入Contour设备的血流动力学情况,该研究观察到,Contour设备使动脉瘤内血流流速降低了67%,Contour展开后动脉瘤瘤内血流显著减少,证实了Contour设备的疗效[47]。

目前关于Contour神经血管系统的相关研究正在逐渐增多,在已有的研究中,该设备展现出了较好的闭塞率和较少的并发症,随着未来对Contour神经血管系统的进一步研究,其安全性和有效性以及其适应证将会被进一步探索。

(五)Neqstent弹簧圈辅助分流器

Neqstent是Contour的衍生产品,用于动脉瘤栓塞失败患者的辅助治疗[48]。与Contour不同的是,该设备在动脉瘤瘤颈处较大,覆盖整个动脉瘤瘤颈,并在动脉瘤被弹簧圈填充时防止设备向下移动到载瘤动脉。动脉瘤囊内的线圈团块防止装置向上移动到动脉瘤囊内。Neqstent的网格密度比Contour要低得多,并且,由于Neqstent的金属覆盖范围比较小,使得它不能促进动脉瘤的血流动力学分离。

目前Neqstent的临床研究还很少,Liebig等[48]的研究报道了Neqstent设备的短期预后,在6个月的随访中,29例(80.6%)患者的动脉瘤实现了完全闭塞,其中3例患者术后即刻实现了动脉瘤的完全闭塞。而另一篇单中心研究对12例患者进行了中期影像学随访,其中10例(83.4%)患者出现充分闭塞,2例(16.7%)患者复发[49]。这两项研究说明Neqstent装置似乎是一种安全的设备,具有良好的疗效。但是现在仍然缺乏进一步的研究来验证该设备的安全性和有效性。

(六)SEAL Arc装置

目前还有一种新的扰流装置处于临床前研究阶段,即SEAL Arc装置(Galaxy Therapeutics,Inc,Milpitas,CA),这是一种双层、颈部桥接、混合镍钛诺网状装置,旨在破坏动脉瘤内的血液流动。它由一个角状环状结构组成,与动脉瘤颈部相连,连接到一个锚定结构。在美国的一项研究中,该设备在兔动脉瘤模型中植入12周后,呈现出了80%的完全闭塞率,远比该研究中使用WEB治疗的兔动脉瘤模型的闭塞率(21%)要高,同时SEAL Arc装置的内膜覆盖率为(86±15)%,而WEB装置为(49±27)%[50]。在该临床前研究中SEAL Arc装置展现了比WEB装置更优秀的治疗效果。但是该设备仍处于临床前研究阶段,亟须进一步的临床研究验证该设备的治疗效果。

二、总结

瘤内扰流装置自2010年推出以来,已成为WNBA的重要血管内治疗工具。目前,扰流装置的安全性和有效性已经在国外的多个临床实践研究中得到证实。在3项欧洲的前瞻性研究WEBCAST、WEBCAST-2和French Observatory的累积人群中,1年随访时完全和充分闭塞的比例分别为52.9%和79%,再次治疗的比例为6.9%[51-53] 。

但在国内,相关的临床研究仍然较少。浙江大学附属第二医院的一项单中心研究报道了使用扰流装置治疗的患者术后12个月完全闭塞7例(58.3%),有效闭塞11例(84.6%),瘤体残留1例[54]。该结果与国外的研究结果类似,证实了瘤内扰流装置的安全性与有效性。

目前扰流装置的使用还有许多局限性。第一,除WEB装置的相关临床研究较完善外,其他扰流装置均缺乏进一步的临床研究验证其安全性及有效性。第二,瘤内扰流装置作为一种新兴的血管内治疗装置,手术者们现在仍缺乏相关的临床经验,这可能对研究结果有影响。

尽管现有的扰流装置还不够完善,但是扰流装置具有许多独特的优点,如手术时间短,术后可以不使用双抗治疗等,这些优点赋予了扰流装置独特的优势。未来随着扰流装置的进一步发展,其应用范围和安全有效性都将得到进一步的完善。

综上所述,瘤内扰流装置作为新兴的血管内治疗器械,由于其可以简化手术操作、减少抗血小板药物的使用、降低术后并发症发生而受到国际神经介入学界的重视。其相关的各种设备和技术正在不断地进步,在临床上的应用也越来越广泛,其安全性和有效性也已经被许多临床试验所证实,但目前的扰流装置研究还缺乏真正长期的随访数据验证其安全性与有效性。

参考文献

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。