中枢神经系统血管炎是一种相对罕见但严重且可能危及生命的疾病[1,2]。其诊断过程通常具有挑战性,因为目前缺乏特异性的生化、免疫学、血清学或影像学技术[3]。软脑膜或皮层活检虽是金标准,但作为有创检查可能引发相关并发症,且容易因取样误差导致假阴性结果[4,5]。数字减影血管造影(DSA)的灵敏度差异较大,对小血管病变的检出率显著降低,因此血管造影结果正常并不能排除原发性中枢神经系统血管炎[6-8]。

血管壁成像(VWI)是一种重要的辅助技术,可显示区别于颅内动脉粥样硬化斑块等其他颅内动脉狭窄病因的血管炎特征性改变[1,9]。目前3T磁共振的血管壁可视化技术受限于空间分辨率和信噪比,难以清晰显示更细小的颅内血管。常见的诊断误区包括:慢血流、硬脑膜强化、静脉及滋养血管可能被误判为动脉壁增厚或强化[9]。

迄今为止,血管炎评估的VWI研究主要在3T场强下开展[9],也有学者探索了低场强的应用[10]。虽然7T VWI在动脉粥样硬化和动脉瘤领域已有广泛研究,但目前尚未见专门针对血管炎的7T成像研究[11]。

2025年6月来自瑞士的Piotr Radojewski等在AJNR上公布了他们的研究结果,旨在分享对疑似血管炎患者进行7T VWI检查的经验,并探讨高场强技术的应用潜力。

2020年11月至2023年7月期间,共有45例患者(男性20例,女性25例)接受检查。患者中位年龄54.8岁(平均53.6岁,年龄范围17.8-83.3岁)。所有检查均顺利完成且未出现不良反应。这些转诊至TIC中心(Translational Imaging Center)进行影像学检查的病例均存在诊断不确定性——在标准血管炎诊断流程(包括1.5T或3T MRI检查,部分病例曾行VWI检查)后仍未能明确诊断。其中21例存在急性或亚急性脑梗死,5例表现为脑出血,19例为其他病变(慢性卒中、软脑膜强化、白质病变)。21例患者曾在临床常规检查中接受过VWI,其中10例显示血管壁强化。本队列特别纳入了以下疑难病例:临床表现不典型、多次影像学检查结果不一致、多模态证据存在矛盾或临床表现与脑血管发现不符的病例(详见补充资料)。

45例中23例(51%)判读为阴性,其中包括1例先前3T临床常规检查中VWI阳性但7T MRI显示阴性而最终排除血管炎的病例(详见补充资料)。22例(49%)显示VWI阳性表现,其中10例提示血管炎可能——9例累及大中动脉(图1),1例仅累及穿支动脉(该血管直径小于300μm被归类为小血管,见图2及补充资料)。

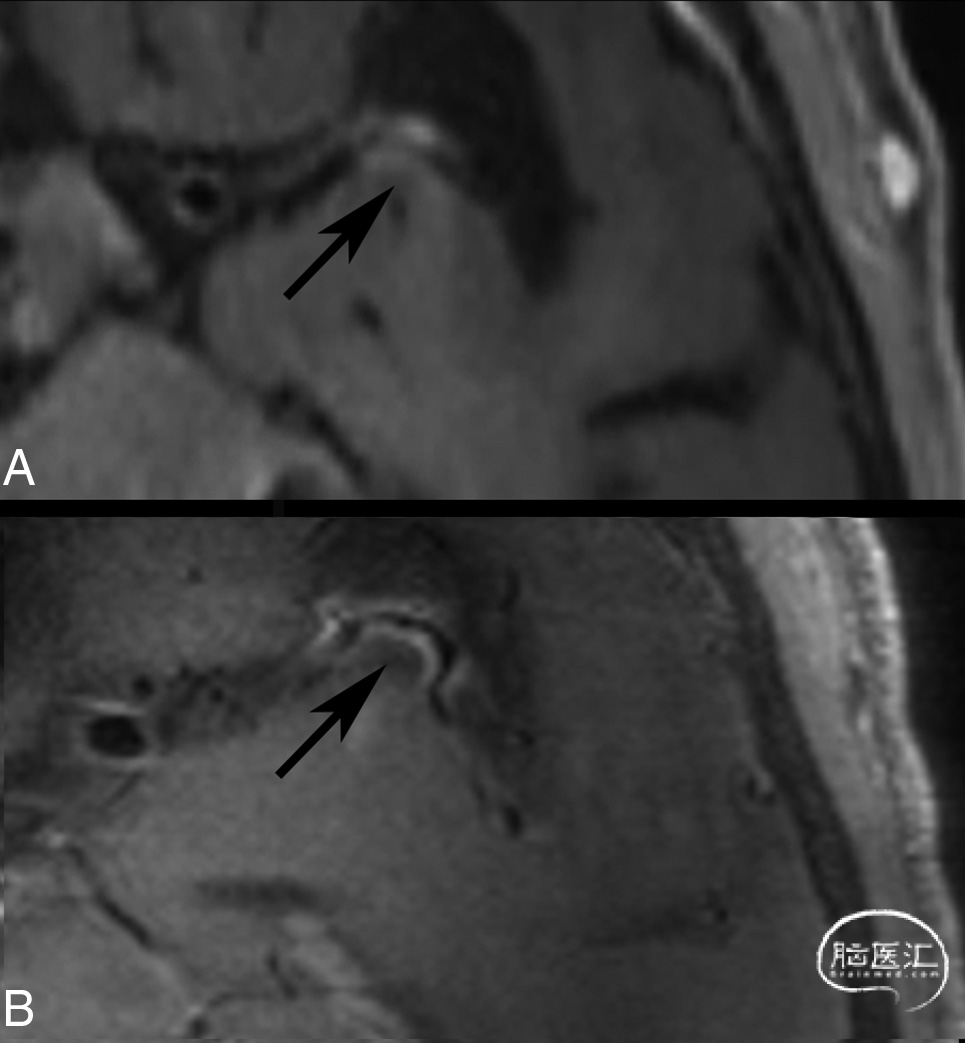

图1. 中到大血管血管炎。展示一例最终确诊为由伯氏疏螺旋体感染引起的中枢神经系统血管炎患者的代表性T1 SPACE图像,分别为入院时3T(A)和7T(B)检查结果。3T和7T血管壁成像均显示M2段近端强化。与3T相比,7T能更清晰地显示增厚、强化的血管壁轮廓:

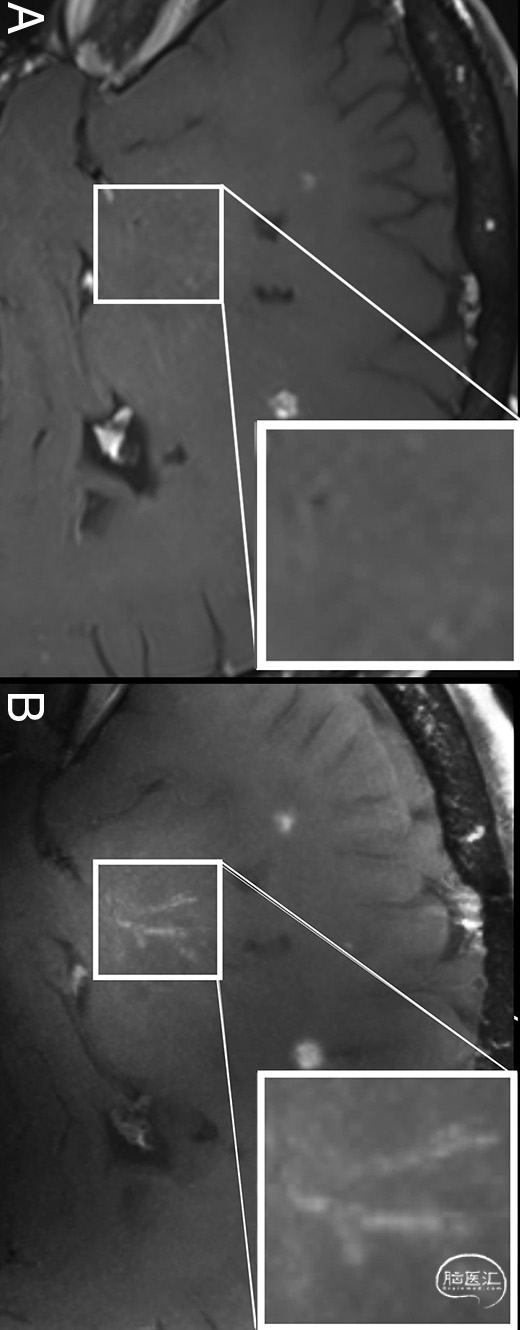

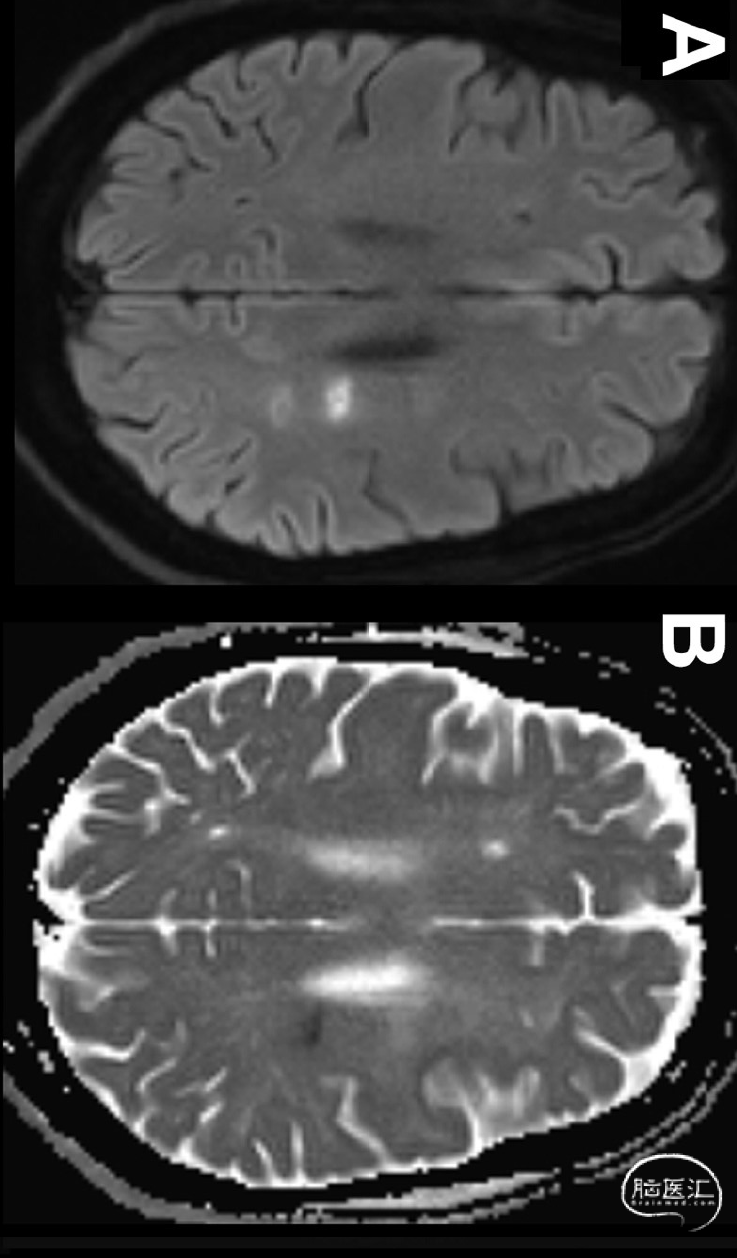

图2. 干燥综合征伴亚急性卒中患者在7T血管壁成像中检出小血管血管炎。矢状位T1 SPACE对比增强血管壁图像显示3T(A)和7T(B)检查结果。大脑中动脉穿支在两幅图像中均显示增粗。7T成像可观察到在3T中不可见的大脑中动脉穿支血管壁强化。两幅图像中大脑中动脉穿支均显示增粗,以便更好地观察7T成像中的血管壁强化,并基于7T图像的认知在3T图像中识别出极其模糊的穿支血管轮廓。该患者未累及中等大小血管:

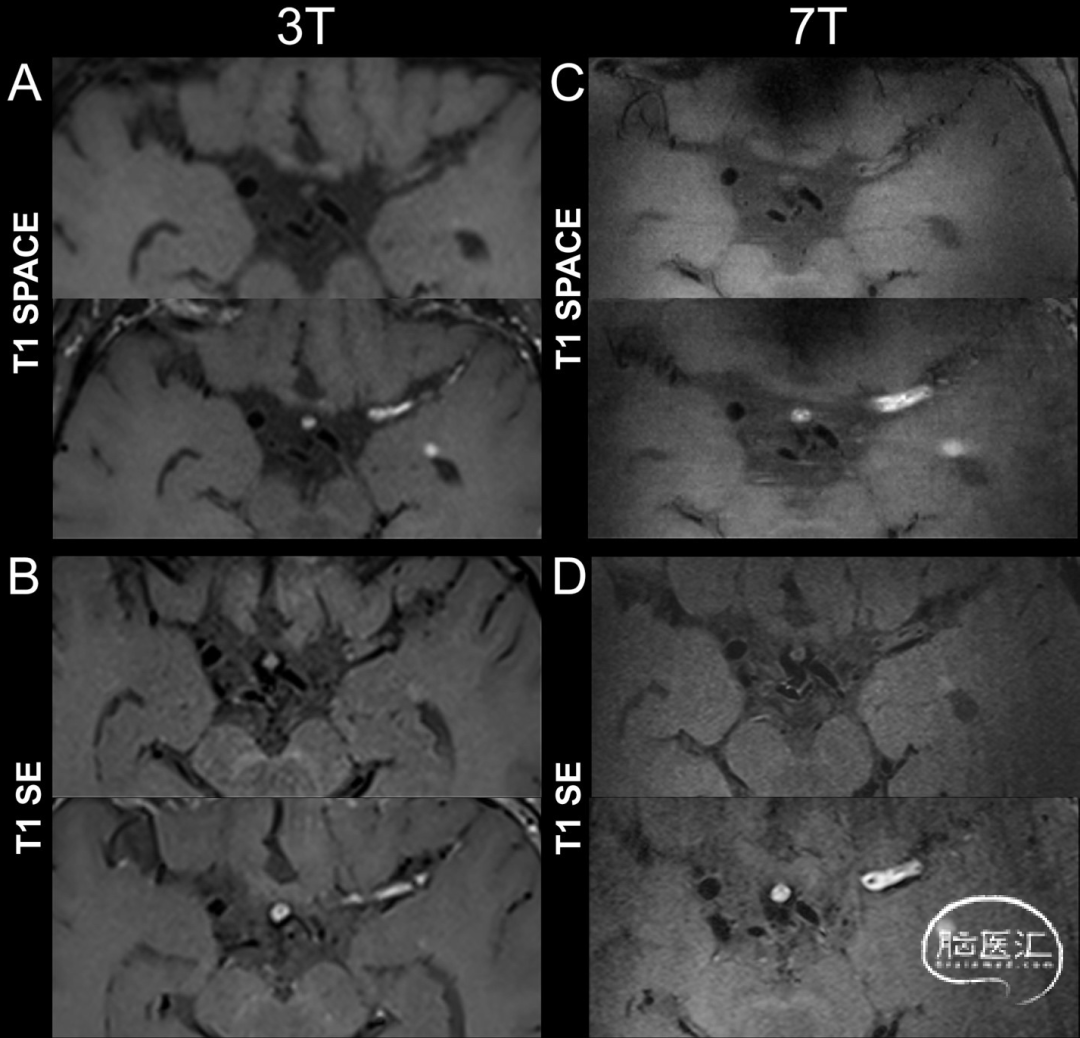

补充图1:高场强与超高场强血管壁成像序列。代表性3T T1 SPACE(A)和T1 SE(B)图像分别显示未增强(上图)与增强(下图)状态,其血管壁显示清晰度低于7T T1 SPACE(C)和T1 SE(D)的未增强(上图)与增强(下图)图像。7T两种序列均可显示残余血管腔,其中T1 SE序列具有更高的信噪比。与T1 SE序列不同,T1 SPACE序列可实现全脑覆盖。该患者临床表现为左侧大脑中动脉供血区复发性脑梗死,伴波动性认知功能障碍、失语、构音障碍及右侧偏瘫症状,最终确诊为累及左侧颈内动脉末端和大脑中动脉近段(如图所示)的原发性中枢神经系统血管炎:

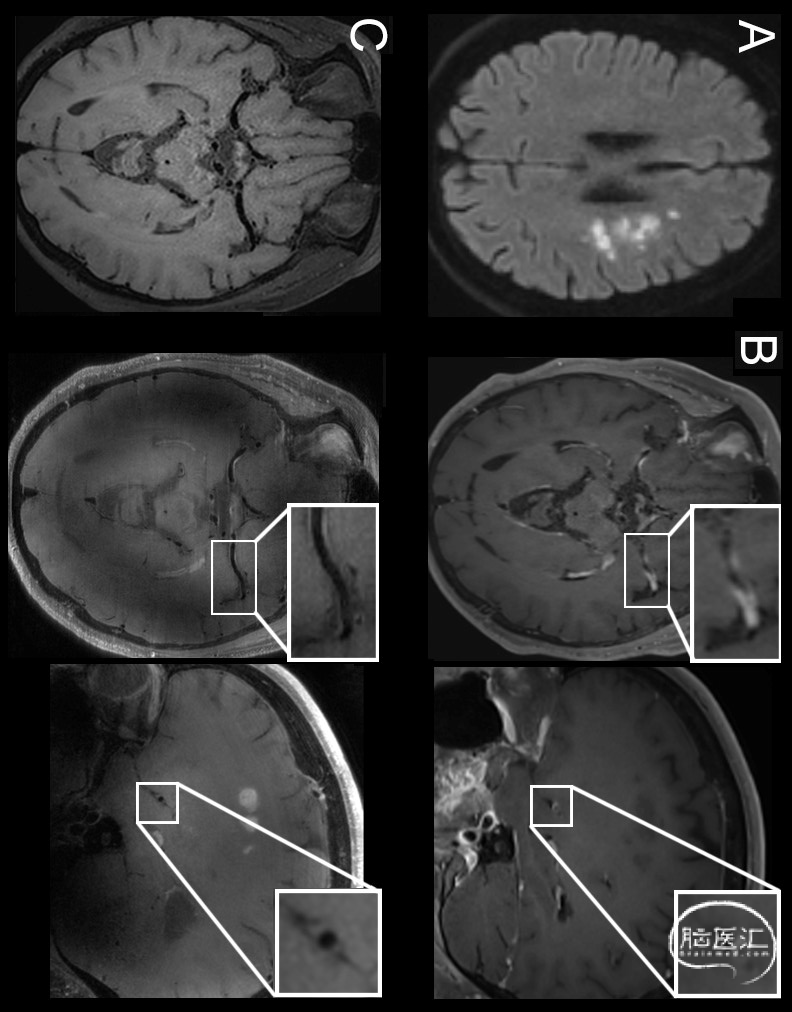

补充图2:3T血管壁强化的假阳性表现。一例左侧放射冠分水岭梗死患者接受3T检查以评估可能的血管炎(A,DWI b1000图像)。3T血管壁成像显示左侧大脑中动脉环形血管壁强化(B,对比增强T1 SPACE图像,右上角放大显示MCA)。与3T不同,7T平扫T1 SPACE图像未见明显血管壁增厚(C),沿大脑中动脉也未观察到对比强化(C,平扫及增强T1 SPACE轴位和矢状位图像,右上角放大显示MCA)。临床随访证实不存在血管炎。该病例表明,与3T相比,7T场强下血液的T2弛豫时间缩短可减少静脉钆强化,主要表现为7T场强下更快的T2信号衰减。此外,7T更高的信噪比以及对比剂注射后的延迟成像(本例患者为20分钟)也可能促成这一观察结果:

补充图3:与图2中干燥综合征患者对应的梗死模式。3T MRI的b1000图像(A)和ADC图(B)显示右侧放射冠区存在急性及亚急性梗死灶。双侧半球额叶白质可见陈旧性腔隙性梗死灶:

其余12例阳性病例中:7例为动脉硬化,2例为非血管炎性小血管病,1例为血管延长扩张症,1例为与血管炎无关的局部炎症过程,1例为炎症后遗留的影像学改变。

本研究强调了7T成像在辅助诊断中枢神经系统血管炎方面的潜力,因其克服了低场强磁共振的若干局限性。相较于3T,7T具备更高的信噪比和空间分辨率,能清晰显示血管壁与管腔结构[13]。我们采用全脑3D T1 SPACE序列与2D T1 TSE序列,根据临床需求进行针对性扫描。如本系列病例所示,7T下两种序列对血管炎性血管壁强化的显示效果均优于3T。其中T1 TSE序列具有更高的平面分辨率,可更精细分析特定血管节段;而T1 SPACE的全脑覆盖优势则更适用于常累及多血管节段的血管炎[14]。此外,T1 SPACE的三维各向同性数据可实现血管壁全周评估,尤其对穿支动脉等小血管的成像效果显著优于DSA等对小血管病变敏感性有限的技术。

7T血管壁成像特别有助于检出自身免疫性结缔组织病(如系统性红斑狼疮[15]和干燥综合征[16])患者深部小血管病变。本研究中干燥综合征患者仅累及穿支动脉而未波及中等血管的案例提示:风湿病患者的中枢神经系统血管炎可能存在诊断不足,这与超高场强才能显示的穿支血管病变特性相关。

在疾病监测方面,7T血管壁成像通过更清晰的血管壁可视化效果,可为疗效评估提供新依据。随着FDA和CE认证的7T磁共振逐步普及,该技术已具备临床可行性,能有效解决疑难病例诊断问题。

本研究存在以下局限:对比剂注射与序列采集的间隔时间尚未标准化(与低场强不同[17]),且个体差异较大(但VWI阳性与阴性组间差异无统计学意义)。由于对比剂延迟时间不统一及样本量有限,暂无法进行血管壁强化的定量分析。7T下对比增强特性、最佳延迟时间(包括直接7T注射方案)仍需进一步探索——虽在其他领域已有部分研究[18,19],但针对中枢神经系统血管炎的特异性数据仍缺乏。延迟成像可能通过减少假阳性提高特异性,也可能因延长对比剂血管壁滞留时间而增加敏感性。

未来需开展7T与3T的前瞻性头对头比较以验证其优势,并系统评估T1 SPACE(全脑覆盖)与T1 SE(局部高信噪比)的临床适用场景,最终明确最受益于7T检查的血管炎亚群。总之,7T高分辨率血管壁成像技术可行,能有效解决低场强的技术瓶颈,在提高小血管病变检出率等方面展现出重要价值,值得深入开展相关研究。

AJNR Am J Neuroradiol

. 2025 Jun 3;46(6):1283-1286. doi: 10.3174/ajnr.A8627.

7T MRI as a Powerful Tool to Detect Small- and Medium-Size Vessel CNS Vasculitis

*本文转载自微信公众号“脑血管病及重症文献导读”,脑医汇获授权转载

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。