颅内椎动脉夹层(iVAD)是中青年患者发生蛛网膜下腔出血(SAH)和脑干梗死的重要病因。1iVAD的罕见临床表现包括孤立性头痛或脑干压迫症状。2然而随着对iVAD认知的深入和影像学技术的进步,孤立性头痛型iVAD的检出率正逐步提升。3,4

目前关于iVAD的临床研究主要集中于SAH患者,其临床病程和治疗方案已较为明确。5-12缺血型iVAD亦得到广泛研究,重点在于评估抗血栓药物对预后的影响并制定相应治疗策略。1,2,13然而头痛起病型iVAD的治疗策略与预后评估体系尚未建立。虽然小规模病例研究显示其预后普遍良好,14,15但部分患者在病程中仍会继发脑梗死或SAH。15因此,亟需明确此类iVAD的影像学演变规律及预后特征。

2025年4月来自日本的Akito Oshima等在JNS上公布了他们的研究结果,本研究旨在评估孤立性头痛型iVAD的预后情况,并识别在发生SAH或卒中前需要积极干预的危险因素。

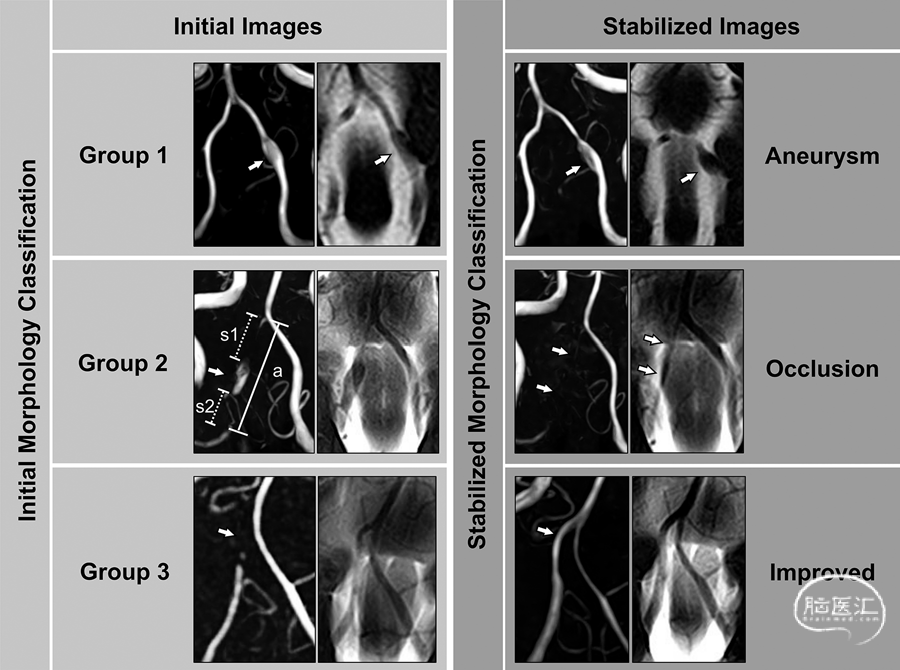

本研究为单中心回顾性研究,连续纳入2016年11月至2022年8月期间以头痛为主诉接受MRI检查、确诊为急性孤立性头痛型iVAD并经影像学随访至血管形态稳定的患者。根据初诊时血管形态将患者分为三组:第1组(单纯动脉瘤样扩张无狭窄)、第2组(动脉瘤样扩张伴狭窄)和第3组(无动脉瘤样扩张)。比较各组患者的预后情况、影像学稳定时间及最终血管形态特征。

图1. 各组初诊与稳定期血管形态的代表性病例展示。第1组:单纯动脉瘤样扩张无狭窄;第2组:动脉瘤样扩张伴狭窄;第3组:无动脉瘤样扩张。第2组中实线(a)标示病变全长,虚线(s1、s2)标示狭窄段长度,箭头指示病变部位。如文中定义,当满足(s1+s2)/a>0.5条件时即判定为伴狭窄的动脉瘤样病变:

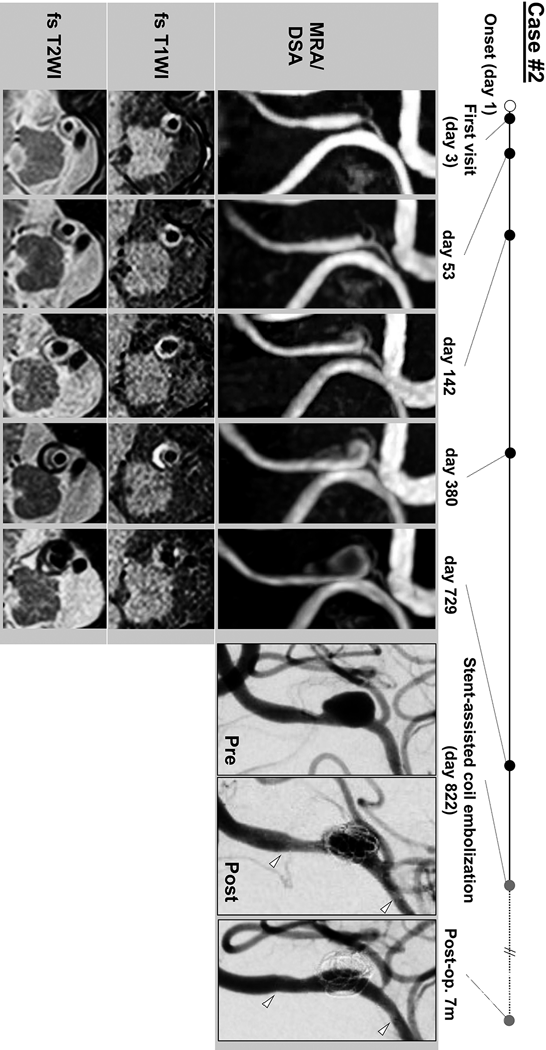

图3. 病例2:孤立性头痛型iVAD患者从疾病早期至慢性期动脉瘤持续增大的影像学演变过程。值得注意的是,脂肪抑制T1加权成像(fs T1WI)显示高信号壁内血肿持续向动脉壁周边扩展。术后图像中的箭头指示支架两端位置。m=月;post=术后;pre=术前:

研究共纳入105例孤立性头痛型iVAD患者。中位随访478天(四分位距143-1094天)期间,无患者发生SAH或卒中,但第1组中有3/41例(7%)患者因动脉瘤增大接受血管内介入治疗。与其他两组相比,第1组患者达到形态学稳定所需的随访时间显著更长(p=0.013),主要归因于动脉瘤进展(p<0.001),且更需手术干预(p=0.043)。残留动脉瘤风险与第1组初始血管形态显著相关(OR 7.28,95%CI 2.30-23.1,p<0.001)。

最终作者认为,多数孤立性头痛型iVAD患者预后良好。但单纯动脉瘤样扩张无狭窄患者需特别谨慎随访,因其从疾病早期到慢性期始终存在最高的动脉瘤进展风险。此类患者可能需要手术干预以防止危重情况发生。

J Neurosurg

. 2024 Nov 22;142(4):984-992. doi: 10.3171/2024.7.JNS24575. Print 2025 Apr 1.

The impact of initial vascular morphology on outcomes in patients with intracranial vertebral artery dissection presenting with isolated headache

*本文转载自微信公众号“脑血管病及重症文献导读”,脑医汇获授权转载

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。