CN119896517A

2025-04-29

王永校

王成志、江山、覃建颖、黄怡云

研究表明颈动脉支架植入术(CAS)在处理颈动脉狭窄的远期预后并不劣于传统颈动脉内膜剥脱术(CEA);同时,颈动脉支架植入术具有手术创伤小、术后恢复快的优点。然而,颈动脉支架植入术的缺点是其术后需要长期抗血小板聚集治疗,而部分患者长期使用抗血小板聚集药物可能出现严重的消化道症状,甚至是严重的消化道大出血、直接危及患者生命。因而对已经有消化道溃疡症状的颈动脉狭窄患者,其长期使用抗血小板聚集是明确的禁忌。同时随着近年来人们对医学专业知识了解的增多,人们对血管内异物植入的排斥心理与日俱增,“有介入无植入”的理念已经在民众内心巧然生长。因而在临床实践中存在支架植入顾虑及存在明确抗血小板药物使用禁忌患者,颈动脉内膜剥脱术似乎成为这类患者唯一的术式选择。

然而,目前临床实践中颈动脉内膜剥脱术并非完美,首先是其手术操作多数情况需要在全麻下进行,而在有颈动脉内膜剥脱术适应症的患者中,大部分患者常合并有严重的内科基础疾病,导致这部分患者全麻风险巨增,甚至术后出现严重的麻醉及手术相关并发症;其次是目前传统的颈动脉内膜剥脱术创伤大,创面愈合时间较长,特别是合并糖尿病、血糖控制欠佳患者创面愈合时间更长,甚至长时间创面无法愈合。最后是传统颈动脉内膜剥脱术后创面伤疤的美观问题,目前脑血管病发病越来越低龄化,低龄患者、特别是女性患者更加关注创面伤疤的美观问题,虽然目前医学美容手段有机会进行后期处理,但后续相关手术明显增加患者治疗花费,也使得患者需要承担更多美容手术相关风险。如此种种,让很多有颈动脉内膜剥脱术适应症的患者面对传统颈动脉内膜剥脱术式时望而却步、敬而远之。

颈动脉内膜剥脱术及颈动脉支架植入的目的都是尽量恢复血管内径大小,以促进血管远端组织灌注。颈动脉内膜剥脱术是将血管内膜斑块尽可能多的取出或完整剔除以减少血管内斑块负荷从而避免血管狭窄及血管斑块脱落导致远端血管栓塞;颈动脉支架是以支架压迫狭窄斑块或压迫不稳定斑块从而恢复血管直径并避免不稳定斑块脱落导致远端栓塞。目前也有临床研究使用单纯球囊或药物球囊对颈动脉狭窄斑块进行扩张处理的方案,然而数据结果并不理想,其后续斑块脱落、远端血管栓塞风险大增,同时存在血管斑块继续增长、血管狭窄进行性加重风险,甚至有球囊扩张后导致血管斑块撕裂、被迫改行血管内膜剥脱或支架植入术。而研究表明颈动脉狭窄在50%以下血管直径时患者可能长期无相应临床症状进而实现病情长期稳定;而使临床患者能接受50%以下血管狭窄的前提是狭窄部位为稳定斑块,然而目前尚缺乏在微创下对狭窄斑块或不稳定斑块消除的手术器械与方法。

综上可见,目前颈动脉内膜剥脱术、支架植入术、单纯球囊扩张术及药物球囊扩张术等均存在明显的客观短板,而这些客观不足无形中增加了患者手术相关风险,并最终可能影响手术效果、制约医学的健康发展

本发明涉及血管介入技术领域,具体涉及电机导管辅助颈动脉内膜切除手术系统,包括电机导管、球囊导引导管、45°角导引导管、脑保护伞和外周球囊导管,本发明通过电机导管、球囊导引导管、45°角导引导管、脑保护伞和外周球囊导管的组合设置,有效解决了目前因患者无法耐受全麻或拒绝接受传统切开手术而无法进行颈动脉内膜剥脱术的问题,同时也解决了目前传统颈动脉内膜剥脱术创伤大、创面愈合时长的问题,更是完美解决目前为了减少手术风险、方便手术操作而需要组建联合手术室的问题。

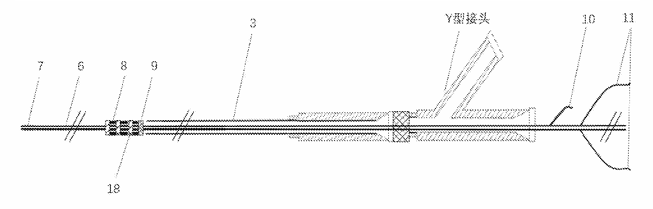

电机导管辅助颈动脉内膜切除手术系统示意图

图中:3-45°角导引导管、6-电机导管本体、7-封堵球囊、8-旋磨电机组、9-电机组协调控制单元、10-封堵球囊液体传送微导管、11-电机组输电导丝、18-隔断防摩擦片

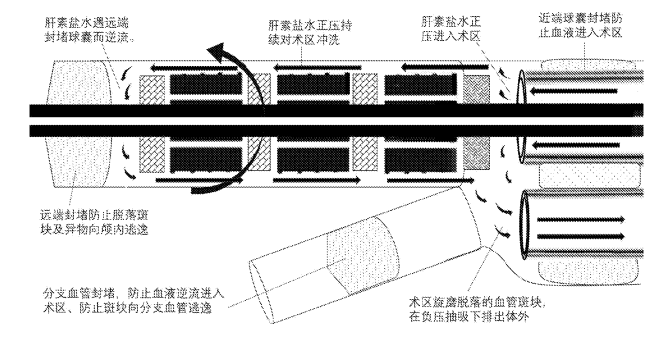

电机导管辅助颈动脉内膜切除手术系统工作原理示意图

在进行颈动脉内膜切除手术时,首先对手术患者留置左右双股动脉置鞘(8F短鞘)及右侧桡动脉置鞘(6F长鞘),随后将组合好的电机导管与45°角导引导管(45°角导引导管内套电机导管)经右股动脉鞘管置入,并在导引导丝引导下送至目标狭窄血管近端。随后经左股动脉鞘管置入球囊导引导管内置外周球囊导管到达目标颈总动脉末端。加压球囊导引导管球囊进行近端血管前进血流封堵,随后经电机导管内送入脑保护伞系统到达目标狭窄血管段远端并释放脑保护企(或加压球囊导引导管球囊近端血管前进血流封堵后经电机导管内送入微导丝及外周球囊导管,对目标狭窄血管段预扩张以协助脑保护伞通过狭窄血管段,到达远端血管部位并释放)。脑保护伞正常工作后泄去球囊导引导管球囊压力,随后对目标血管狭窄段进行球囊预扩张(以协助电机导管电机组到达狭窄血管区域),电机导管到达目标血管区域后将电机导管近端管道连同脑保护伞导丝从右侧桡动脉长鞘逆向送入(以实现右侧桡动脉向颈内动脉系统供血的临时通道、防止手术操作间颅内灌注不足或无灌注导致患者颅内缺血事件发生)。进而加压封堵球囊以实现远端前向血流封堵,随后再次启动球囊导引导管球囊进行近端血管前进血流封堵,启动外周球囊导管对颈外动脉逆向血流封堵(进而实现近端无前进血流,远端无前向或逆向血流,侧枝无前向或逆向血流的密闭手术操作区域)。开始进行手术系统测试:正压输液液体经45°角导引导管流入术区,并在负压下经球囊导引导管流出;系统水流清澈说明系统远、近端及分支血管血流封堵完全。可以开始连接外电源进行电机导管颈动脉内膜旋切,术中可通过操控45°角导引导管控制电机导管对目标狭窄血管多角度旋切,旋切斑块残渣连同正压输液液体经球囊导引导管负压吸出体外。术中可经45°角导引导管造影判断旋磨深度及手术进度。待明确旋切符合手术预期后,首先泄去球囊导引导管球囊压力,随后泄去封堵球囊球囊压力,释放并由脑保护伞捕抓可能潜在于球囊与血管壁间的血栓及旋切脱落血管斑块;推送并通过电机导管回收脑保护伞系统。经体外清洗并重新安装脑保护伞系统,随后组装好的脑保护伞系统经球囊导引导管腔内送至原狭窄段血管远端并再次释放(拟捕抓回收电机导管时多组旋磨电机可能滑伤血管内壁而脱落的血管斑块),进而在脑保护伞保护下进行45°角导引导管及电机导管、外周球囊导管回收,最后经球囊导引导管回收脑保护伞、退出球囊导引导管;进而完成经电机导管辅助血管内膜旋磨剥脱手术。进而解决了因患者无法耐受全麻或传统切开手术而无法进行颈动脉内膜剥脱术的问题。

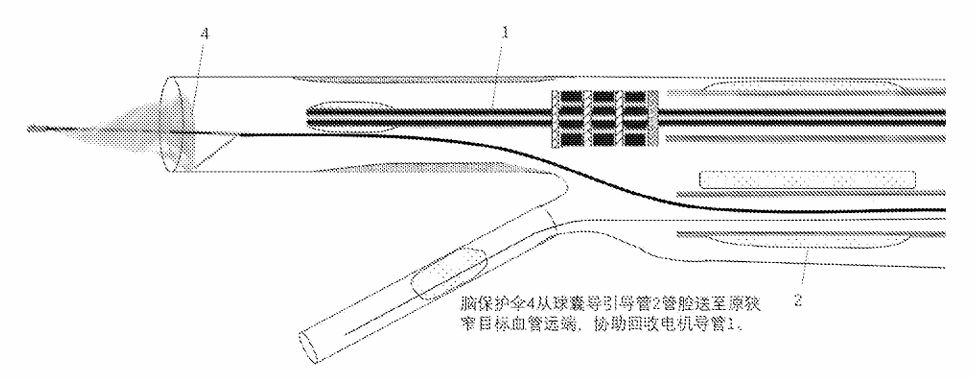

脑保护伞下电机导管、外周球囊导管回收示意图

图中:1-电机导管、2-球囊导引导管、4-脑保护伞

点击上方二维码查看原文献

长按识别左侧二维码

进入风向标专栏

查看更多精彩文章

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。