本文源自公众号:神经病学思辨

2020年7月16日,国际疼痛学会(The Inter-national Association for the Study of Pain, IASP,在线发布了IASP特别专家组对“疼痛”(Pain)定义的修改,新版疼痛定义为“疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验,或与此相似的经历”。

新定义同时给出了六条附加说明:

①疼痛始终是一种主观体验,同时又不同程度地受到生物学、心理学以及社会环境等多方面因素的影响;

②疼痛与伤害性感受是不同的现象,仅仅凭借生物学意义上的感觉神经元和神经通路的活动无法推断疼痛;

③人们可以通过生活经验和体验学习、感知疼痛并认识疼痛的实际意义;

④个体对自身疼痛的主诉应该予以接受并尊重;

⑤疼痛通常是一种适应性和保护性感受,但疼痛同时也可对身体机能、心理健康和社会功能产生不利影响;

⑥语言描述仅仅是表达疼痛的方式之一,语言交流障碍并不代表一个人或非人类动物不存在疼痛感受

新定义的注释中强调了疼痛的生物、心理和社会内涵,有利于我们更加全面、深刻地理解疼痛。对疼痛的研究、临床评估、诊断、治疗和管理及对人们对肉体和精神痛苦的认识具有指导意义。

图示:疼痛定义模式框图

2019年国际疼痛学会IASP对世界卫生组织WHO的ICD-11版(11th version of the International Classification of Diseases)慢性疼痛分类进行修订与系统化分类。IASP与WHO其分歧的焦点是:WHO的方案把大多数疼痛作为“症状”分类编码,分属于不同疾病的“根母系”,而IASP的方案强调把疼痛作为“疾病”单独编码。前者并没有考虑到慢性疼痛是一系列需要单独特殊诊治和研究的疾病,而代表疼痛医学领域基础与临床的IASP更倾向于让国际医疗健康体系承认慢性疼痛本身就是疾病。为了进一步完善ICD-11版慢性疼痛分类,IASP协同WHO再次制定了一个系统的慢性疼痛分级诊断分类目录。以WHO ICD-11版为基础,突出病因学、病理生理学机制和罹患器官或部位等,国内陈军等在总结《PAIN》杂志(2019年160卷1期)ICD-11叙述专栏文章的基础上,制作了一个中文版IASP修订的ICD-11版慢性疼痛4级诊断分类目录和评估标准。有助于大规模人口流行病学调查、临床疼痛专科和其它相关科室诊治与预后评估工作中有章可循。慢性疼痛发病率高,是“疼痛之王”,也是国际难题,具有全球挑战性,针对其三级和四级诊断类别开展基于病因学的病理生理学机制研究可能有利于研发新的治疗药物和手段。

按ICD-11版定义,慢性疼痛是指在时间上持续3个月或3个月以上的疼痛。需要说明的是这个定义没有任何科学依据,只是参照其他临床慢性疾病而来的。期待今后加大研究,找到急慢性疼痛转化的真实时间窗口和客观指标,避免病人错过最佳诊断治疗时机

表一,国际疼痛学会对ICD-11版慢性疼痛分类的修订与系统化分类

IASP ICD-11慢性疼痛系统分类除了要求对慢性疼痛的持续时间和发作特征进行量化如持续时间长短和是否有间歇反复发作评估外,要求对社会心理应激程度也应纳入评估,如认知(灾难、过度担忧)、情绪(恐惧、易怒、失望绝望)、行为(失眠、回避躲避)和社会(失业、人际关系)等因素。

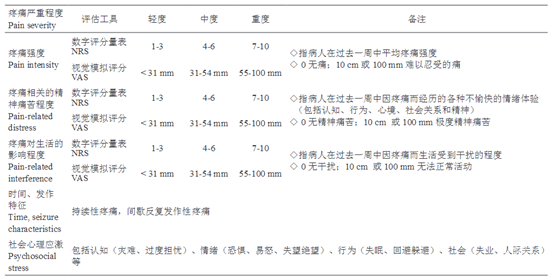

表二,国际疼痛学会ICD-11版慢性疼痛系统分类中疼痛严重程度评估指标使用的说明

参考文献:

1, 宋学军等,国际疼痛学会新版疼痛定义修订简析.中国疼痛医学杂志Chinese Journal of Pain Medicine 2020, 26 (9).

2,陈 军等,国际疼痛学会对世界卫生组织ICD-11慢性疼痛分类的修订与系统化分类.中国疼痛医学杂志Chinese Journal of Pain Medicine 2019, 25 (5).

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。