脊髓血管畸形罕见但危害极大,应引起广大神经外科同仁的足够重视。2024年,脊髓动静脉畸形/动静脉瘘领域取得多项重要进展,在疾病亚型分类,诊疗策略以及静脉高压性脊髓病的生物标志物方面均有高质量研究发表。

编写团队

张鸿祺

首都医科大学宣武医院

于嘉兴

首都医科大学宣武医院

01.

脊髓圆锥以下动静脉瘘(AVS-BC)的新分类系统与治疗结局

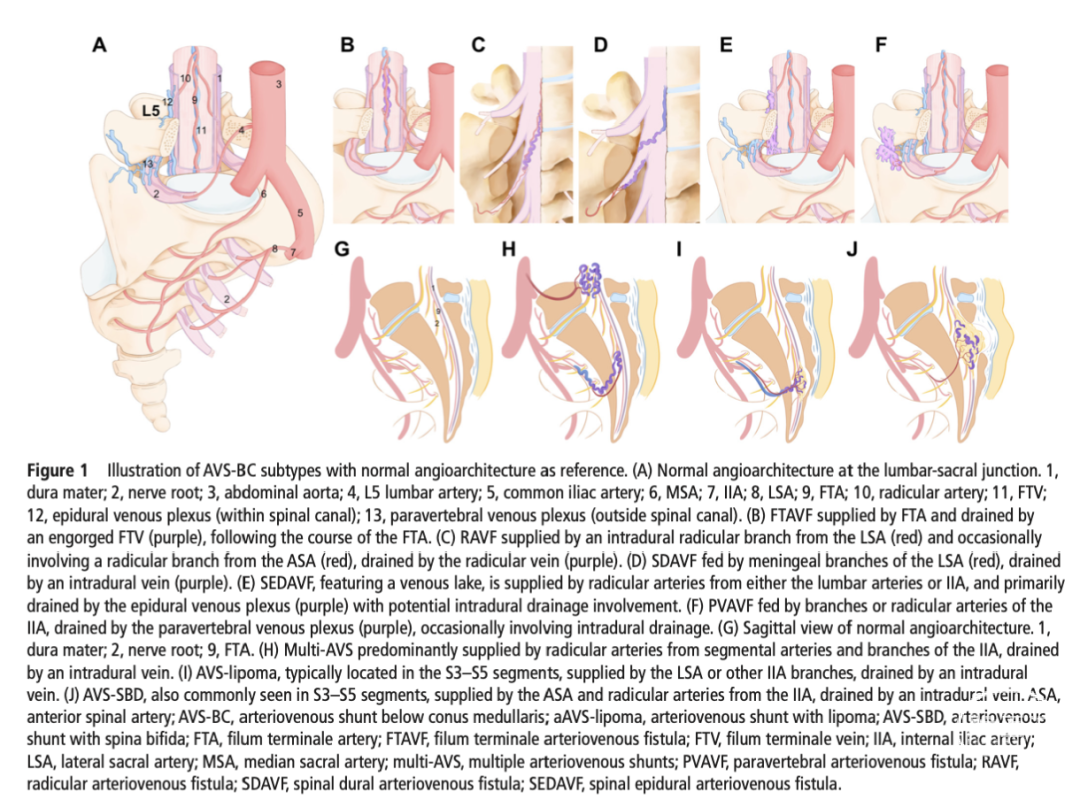

既往研究多聚焦于圆锥以上的AVS,而AVS-BC的血管构筑异质性高,且常合并次级神经管发育异常(如脊柱裂、脂肪瘤等),提示其可能与胚胎发育异常相关。目前AVS-BC缺乏系统性分类和循证治疗依据。宣武医院神经外科团队2024年11月份在《JNIS》发表的研究,提出了合并次级神经管发育异常的AVS-BC新分类系统,并评估不同亚型的治疗结局,为临床决策提供依据。

该共纳入140例AVS-BC患者,基于血管构筑(供血动脉、引流静脉)、瘘口与硬膜关系及是否合并次级神经管发育异常,将AVS-BC分为8种亚型(见下图):硬膜动静脉瘘(SDAVF)、终丝动静脉瘘(FTAVF)、神经根动静脉瘘(RAVF)、硬膜外动静脉瘘(SEDAVF)、椎旁动静脉瘘(PVAVF)、多发动静脉瘘(Multi-AVS)、合并脂肪瘤的AVS(AVS-lipoma)和合并脊柱裂/脊膜膨出的AVS(AVS-SBD)。

其中,SDAVF占比最高(32.1%),其次为FTAVF(20.7%)和SEDAVF(12.1%)。AVS-lipoma与AVS-SBD多位于S3-S5节段,其他亚型多位于S2以上(p<0.001)。患者以男性为主(85%),中位发病年龄54岁,常见症状为下肢无力(51.4%)及麻木(42.9%)。供血动脉以髂内动脉(37.1%)和脊髓前动脉(27.9%)为主。静脉湖多见于SEDAVF(88.2%)和PVAVF(100%)。

该队列以栓塞(50.7%)、显微手术(40%)及联合治疗为主,术后中位随访时间为47个月,整体解剖治愈率达97.1%。目前栓塞为主要治疗手段(76.5%的AVS-lipoma和90%的PVAVF首选栓塞),对于SDAVF/SEDAVF,显微手术更优(56.8%的SDAVF行单纯切除术);对于AVS-lipoma/FTAVF,静脉途径栓塞(IVPE)效果显著;对于PVAVF而言,经动脉栓塞(TAE)为首选(80%病例)。数据显示,即使病变实现解剖治愈,仍有25%的患者出现远期运动或感觉恶化,多其中发动静脉瘘(Multi-AVS)患者的恶化风险最高(p=0.007)。

该研究首次提出合并次级神经管发育异常的AVS-BC分类系统,揭示了不同亚型的血管构筑异质性,并证实栓塞与手术的互补价值。尽管解剖治愈率高,但远期功能恶化的挑战提示需要个体化随访。

02.

引流静脉穿刺栓塞治疗骶尾部动静脉瘘

脊髓动静脉瘘(AVS)是一种罕见的中枢神经系统血管畸形,其中位于骶尾部的病例仅占5%-10%。由于症状与脊髓炎、腰椎间盘突出等疾病相似,骶尾部AVS常被误诊,导致治疗延误。传统的单纯血管内栓塞或手术切除难以实现AVS-BC的解剖治愈,尤其是对于既往接受过栓塞治疗、血管通路受限或合并次级神经管发育异常的患者,治疗更加困难。

宣武医院神经外科团队2024年1月在《JNIS》发表了一项前瞻性队列研究,探讨了以术中静脉穿刺栓塞(IVPE)为代表的复合手术技术在AVS-BC治疗中的安全性和有效性。研究纳入了2016年8月至2022年7月期间42例AVS-BC患者,其中83.3%为男性,平均发病年龄为57.38岁,主要症状为下肢无力(81.0%)和括约肌功能障碍(76.2%)。根据血管构筑和瘘口位置,骶尾部AVS分为硬膜型(SDAVF)、终丝型(FTAVF)、神经根型(RAVF)、硬膜外型(SEDAVF)、椎旁型(PVAVF)以及合并脂肪瘤(AVS-L)或合并脊柱裂(AVS-SBD)的亚型。研究结果显示,66.7%的患者接受了IVPE治疗,且均实现了解剖治愈,无永久性神经功能并发症。术后平均随访41.30个月,SDAVF患者的运动功能显著改善(P=0.026)。IVPE技术通过术中直接穿刺引流静脉并注入栓塞剂,既能栓塞瘘口附近复杂的引流静脉,又能通过逆行灌注阻断供血动脉,从而实现完全治愈。(见下图)该技术尤其适用于瘘口位置深在、血管通路受限或合并次级神经管发育异常的复杂病例。尽管IVPE在解剖治愈方面表现出色,但部分患者术后仍存在短暂性并发症(如腰骶部痛觉过敏、会阴麻木等),需进一步优化手术策略。总体而言,IVPE为骶尾部AVS提供了一种安全有效的治疗选择,尤其适用于传统方法难以处理的复杂病例。

03.

新型大鼠静脉高压性脊髓病模型的构建及其病理机制研究

2024年4月宣武医院神经外科团队在《Neurosurgery》发表了一项开创性研究,成功构建了一种模拟硬脊膜动静脉瘘(SDAVF)所致静脉高压性脊髓病(VHM)的大鼠模型,为探索该疾病的病理机制及治疗策略提供了重要工具。该研究通过肾动脉-脊髓背侧静脉旁路联合引流静脉狭窄(AVB/VS)的手术方法(见下图),结合多模态评估手段,揭示了VHM的临床与分子特征。

实验显示,AVB/VS组大鼠术后2周出现下肢运动功能障碍(P=0.0067),MRI影像可见脊髓背侧静脉异常扩张(流空信号阳性率83%),组织病理学检测发现髓鞘损伤、神经元减少及胶质细胞活化,电镜进一步证实血管周围脱髓鞘改变和髓鞘结构破坏。蛋白质组学分析发现,AVB/VS组脑脊液中补体和凝血级联通路显著激活,C3、ITGB2等关键分子表达上调,提示补体系统可能通过炎症反应加剧脊髓损伤。值得注意的是,单纯动静脉旁路(AVB组)虽存在静脉扩张但未引发明显症状,而联合引流静脉狭窄后(AVB/VS组)则导致静脉回流受阻和深部髓内静脉引流障碍,直接诱发脊髓充血性损伤,这一发现支持了“静脉引流代偿失衡”是VHM核心机制的假说。此模型的建立不仅为解析VHM的分子机制提供了新视角,也为靶向补体通路的药物研发及个体化治疗策略的探索奠定了实验基础。

04.

静脉高压性脊髓病的诊断标志物

静脉高压性脊髓病(Venous Hypertensive Myelopathy, VHM)通常由硬脊膜动静脉瘘(Spinal Dural Arteriovenous Fistula, SDAVF)引起,临床表现与脊髓炎相似,容易误诊,且误诊后使用糖皮质激素治疗可能会加重病情,因此鉴别VHM与脊髓炎至关重要。2024年11月宣武医院神经外科团队在《The Spine Journal》发表了,通过脑脊液(CSF)中的生物标志物来区分VHM与炎症性脊髓病(Inflammatory Myelopathy, IM)的研究。

该研究回顾性分析了2020年12月至2022年6月期间诊断为脊髓病的患者,分为VHM组(71例)、IM组(123例)和非炎症性神经系统疾病(NIND)组(53例)。通过检测CSF和血清中的白蛋白、免疫球蛋白、寡克隆带、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、髓鞘碱性蛋白(MBP)和S100β等标志物,(见下图)发现VHM组的CSF-S100β水平显著低于IM组,且经过年龄和性别调整后的ROC曲线分析显示,标准化的CSF-S100β能够有效区分VHM和IM(AUC为0.884,95%CI 0.817-0.938)。特别是在寡克隆带和流空征阴性时,标准化的CSF-S100β表现出更高的诊断准确性(AUC为0.9400,95%CI 0.8621-1.000)。研究还发现,VHM患者的血脑屏障功能受损,表现为CSF中白蛋白水平升高,而S100β在CSF中的水平降低,血清中水平升高,这一现象可能与静脉高压导致的BBB破坏有关。研究结论指出,标准化的CSF-S100β水平可以作为区分VHM和IM的有效生物标志物,尤其在MRI和寡克隆带检测结果不明确时,具有重要的辅助诊断价值。

05.

硬脊膜动静脉瘘的治疗

硬脊膜动静脉瘘(SDAVF)占所有脊髓血管畸形的70%,其治疗方式主要包括手术和介入栓塞治疗,但关于哪种治疗方式更具优势,目前尚无明确定论。2024年发表的两篇研究分别通过多中心回顾性研究和系统性文献综述,对手术和介入栓塞治疗的疗效、并发症及复发率进行了详细比较。2024年4月意大利罗马阿戈梅利大学综合医院基金会神经外科发表于《Neurosurgical Review》的研究,通过对131例患者的回顾性分析发现,手术治疗的失败率显著低于介入栓塞(5% vs. 46%, p<0.001),且手术组的永久性神经功能障碍并发症发生率较低(0.2% vs. 2.9%, p<0.001)。另外,2024年3月美国托马斯·杰斐逊大学医院神经外科发表于《Neurosurgical Focus》的研究,通过对24例患者的单中心研究和系统性文献综述,进一步支持了手术治疗的优越性,尤其是在完全闭塞率和复发率方面。手术组的完全闭塞率为66.7%,而介入栓塞组仅为25%,且手术组的复发率显著低于介入栓塞组(13.3% vs. 37.5%, p<0.001)。尽管介入栓塞治疗在微创性和术后恢复时间上具有优势,但其较高的复发率和较低的完全闭塞率使其在长期疗效上逊色于手术。综合两篇文献的结果,手术治疗在SDAVF的治疗中仍占据主导地位,尤其是在确保完全闭塞和降低复发率方面表现更为可靠。然而,对于不适合手术的患者,介入栓塞仍是一个可行的替代方案。未来的研究应进一步探讨如何优化介入栓塞技术,以提高其长期疗效,并明确其在SDAVF治疗中的最佳适应症。

06.

颈髓动静脉畸形的自然病程、治疗结果和远期预后

脊髓动静脉畸形(Spinal Cord Arteriovenous Shunts, SCAVSs)是一类好发于青壮年人群的血管发育性疾病(发病率为1-2.5/10^6人),可由出血、静脉高压、盗血以及占位等病理生理机制影响脊髓各个节段,造成患者严重残疾,是目前神经外科最富有挑战的疾病之一。不同节段脊髓的神经功能、血管解剖以及血流动力学存在显著差异,因此位于不同节段的SCAVSs在自然病程、干预策略及结局预后上可能存在差异。颈髓相较于其他节段具有更密集的神经传导束并且毗邻延髓,因此有学者推测位于颈髓的SCAVSs可能存在更高的临床风险,其治疗也可能更加困难。宣武医院神经外科团队构建了国际上最大规模的颈段SCAVSs队列,共240例患者,详细分析了颈段SCAVSs的临床特征、治疗结果和长期预后。该研究于2024年6月发表于《JNS》。

在该队列中,63.3%的颈段SCAVSs患者突发起病,63.7%的患者起病后可自发恢复,突发起病患者自发恢复率显著高于逐渐起病患者(72.4% vs 48.9%,p<0.001)。颈段SCAVSs起病后突发和逐渐临床加重风险分别为11.9%/年和13.4%/年。该队列中39.6%的患者接受显微外科手术,其余60.4%的患者接受单纯栓塞治疗。显微外科手术的治愈率为65.3%,而单纯栓塞的治愈率为21.4%。显微外科手术相关的脊髓功能障碍加重率为14.7%,栓塞相关则为6.2%。在部分闭塞畸形血管后,患者随访期的突发和逐渐脊髓功能障碍加重率分别降至4.1%/年和6.6%/年。起病后没有自发恢复的患者是栓塞相关加重和部分治疗后逐渐加重的独立危险因素(见下图),共16.7%的患者在末次随访时显示预后不良(中位随访时间32.55个月),起病后没有自发恢复也是远期预后不良的唯一独立危险因素。研究提示颈段SCAVSs的整体预后相对理想,虽然现有技术的治愈率不足50%,但在部分闭塞畸形血管后,病变可长期维持稳定。因此,对于结构复杂、治疗风险较高的患者采取相对保守的治疗策略。此外,颈段SCAVSs自然史与患者远期预后之间存在显著相关性,起病后没有自发恢复趋势的患者预后不良的风险显著增加。

编写专家简介

张鸿祺

首都医科大学宣武医院

现任首都医科大学宣武医院神经外科主任。国家百千万人才获得者,享受国务院政府特殊津贴。担任世界介入神经放射联合会(WFITN)执行委员,亚洲及大洋洲介入神经放射联合会(AAFITN)执行委员、中国医师协会神经介入专业委员会主任委员、中华医学会神经外科学分会常委,北京医学会神经外科分会副主委、《中国脑血管病杂志》编委、《JNIS》中文版主编。多年来,一直从事脑与脊髓血管病的外科和介入治疗,在脑动脉瘤、颅脑血管畸形、脊髓血管畸形等方面的临床和研究工作处于国内外领先水平。承担及完成“十三五”国家重点研发专项、国家自然科学基金重点国合项目等各级科研课题20项,在《Brain》《Annals of Neurology》《Angiogenesis》等学术期刊发表论著170余篇,获国家科技进步二等奖。

于嘉兴

首都医科大学宣武医院

副主任医师,副研究员,博士生导师。师从神经外科专家张鸿祺教授,在动静脉畸形的机制和临床诊疗方向进行深入研究,以第一或通讯作者在《BRAIN》、《Angiogenesis》、《Stroke》、《Neurosurgery》等高影响力期刊发表SCI论文10余篇,执笔脑动静脉畸形多学科诊疗专家共识、硬脊膜外血肿诊治中国专家共识。兼任北京医师协会神经介入专科青年医师分会常务理事。主持国家自然科学基金1项,入选北京市首批医师科学家培训项目。

点击上方图片

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。