近年来,随着药物治疗的进步,无症状颈动脉狭窄的最佳治疗方式引起广泛热议,如何识别高危无症状颈动脉狭窄患者,选择恰当治疗方式值得思考和进一步研究。

编写专家

海军军医大学第一附属医院

张永巍

01.

颈动脉斑块中MNPs的存在与心血管事件风险增加相关,提示MNPs可能是动脉粥样硬化进展的新危险因素。

标题:Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events

塑料污染日益加剧,微塑料(MNPs)可通过摄入、吸入等途径进入人体,但其与心血管疾病的关系尚未明确。动物实验提示MNPs可能通过氧化应激、炎症等机制影响心血管健康,但临床证据不足。

从2019年8月1日至2020年7月31日,连续招募纳入304例因无症状颈动脉狭窄接受颈动脉内膜切除术的患者,通过热解-气相色谱-质谱法、电子显微镜等技术检测斑块中MNPs(聚乙烯、聚氯乙烯等),并评估炎症标志物及心血管事件(心肌梗死、中风或全因死亡)。

结果显示:

1、MNPs的检出:在257名完成随访的患者中,150名(58.4%)的颈动脉斑块中检测到聚乙烯,31名(12.1%)检测到聚氯乙烯。聚乙烯的平均含量为21.7±24.5μg/mg斑块,聚氯乙烯的平均含量为5.2±2.4μg/mg斑块。

2、电镜显示,斑块巨噬细胞内和斑块外部碎片中有可见的锯齿状外来颗粒,这些颗粒的大小大多小于1μm,可能是纳米颗粒。

3、炎症标志物:与无MNPs的患者相比,有MNPs的患者斑块中炎症标志物(如白细胞介素-18、白细胞介素-1β、肿瘤坏死因子α、白细胞介素-6)和免疫细胞浸润标志物(如CD3和CD68)的水平显著升高。

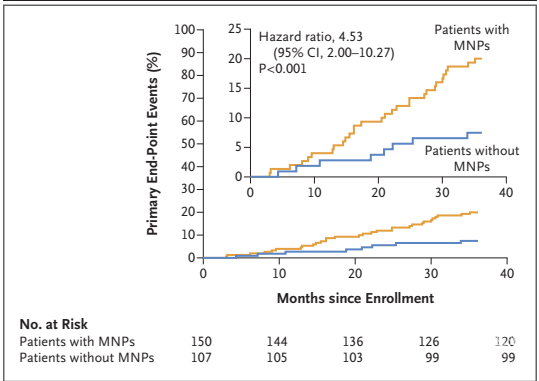

4、心血管事件:在33.7个月的随访期间,有MNPs的患者发生复合心血管事件(非致命性心肌梗死、非致命性中风或任何原因死亡)的风险显著高于无MNPs的患者(风险比4.53;95%置信区间2.00至10.27;P<0.001)

结论

在这项研究中,颈动脉斑块中检测到MNPs的患者在34个月的随访中发生复合心血管事件的风险显著高于未检测到MNPs的患者。MNPs可能通过促进氧化应激、炎症和细胞凋亡等机制增加心血管疾病的风险。尽管研究存在一些局限性,但这些发现为MNPs在心血管疾病中的作用提供了新的证据。

文献出处:N Engl J Med 2024;390:900-10.DOI: 10.1056/NEJMoa2309822

02.

药物治疗的无症状重度颈动脉狭窄卒中风险低于历史数据

标题:Incidence of Ischemic Stroke in Patients With Asymptomatic Severe Carotid Stenosis Without Surgical Intervention

背景:无症状重度颈动脉狭窄的最佳管理策略存在争议。随着药物治疗进步,手术干预的绝对获益需重新评估。

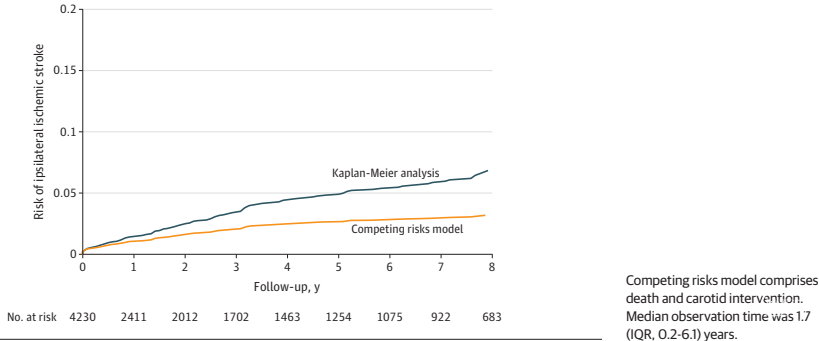

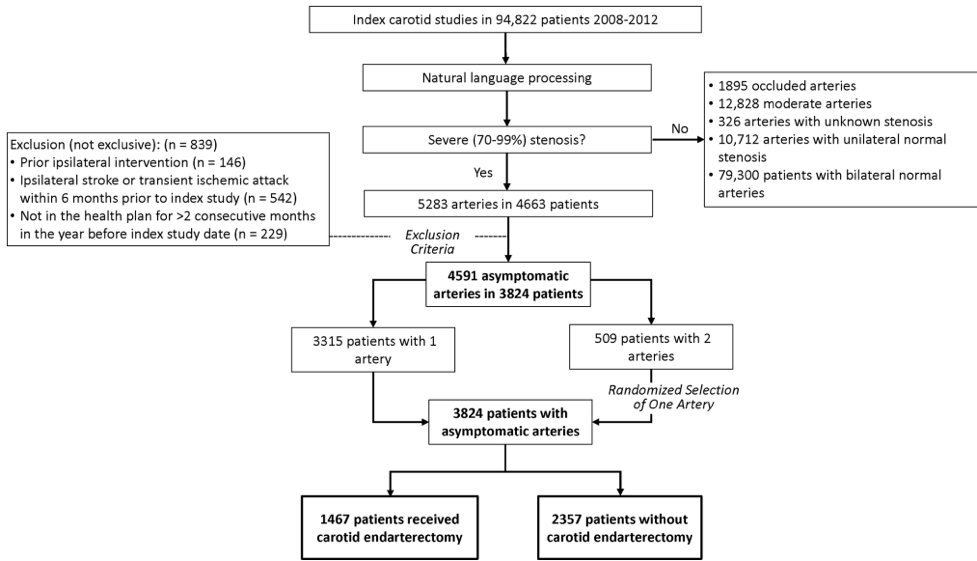

方法:研究使用了美国北加州凯撒永久医疗集团(KPNC)的健康系统数据,该系统覆盖了450万名成员。研究纳入了2008年至2012年间诊断为无症状严重颈动脉狭窄(70%-99%)的患者,并排除了在索引研究前6个月内有同侧神经事件或接受过干预的患者。回顾性队列研究纳入2008–2012年诊断为无症状重度颈动脉狭窄(70%–99%)且未接受手术的患者3737例,其中2314名患者在研究结束前未接受任何干预,随访至2019年。主要终点为同侧缺血性卒中,采用Kaplan-Meier和竞争风险模型分析。

结果:

· 主要结果:在3737名患者中,共有133例同侧颈动脉相关急性缺血性中风事件,平均年中风率为0.9%(95%置信区间 [CI] , 0.7%-1.2%)。5年累积风险为4.7%(95%CI, 3.9%-5.7%)。

· 次要结果:在未接受干预的患者中,5年累积死亡率为45.2%(95%CI, 43.4%-46.9%)。使用他汀类药物与中风风险降低相关(调整后的风险比 [HR] , 0.38 [95%CI, 0.21-0.72] ; P=.003)。

· 考虑到死亡和颈动脉干预的竞争风险,1年和5年的同侧中风累积发生率分别为1.0%(95%CI, 0.8%-1.4%)和2.7%(95%CI, 2.2%-3.2%)。

· 死亡率较高(5年累积45.2%)。

· 多变量分析显示,高龄(HR=1.25/10年)、基线高危狭窄(HR=1.73)及对侧卒中史(HR=2.81)增加卒中风险,他汀使用降低风险(HR=0.38)。

结论:无症状重度颈动脉狭窄患者保守治疗下卒中风险低于历史数据,药物治疗(尤其是他汀)可能改善预后。该结果为个体化治疗决策提供了当代证据。

文献出处:JAMA. 2022;327(20):1974-1982. doi:10.1001/jama.2022.4835

03.

不同表现的颈动脉狭窄研究发现,其卒中发生率无差异

题目:Rates of Stroke in Patients With Different Presentations of Carotid Artery Stenosis

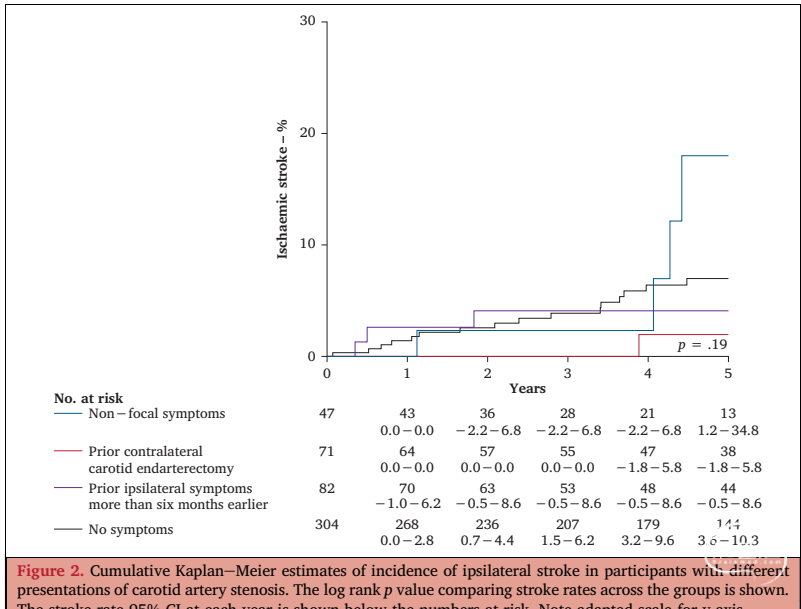

研究在澳大利亚的三个血管中心进行,招募了504名颈动脉狭窄程度在50-99%的患者。患者根据其临床表现分为四组:非局灶性症状组(n=47)、既往对侧颈动脉内膜切除术组(n=71)、同侧症状超过六个月组(n=82)和无症状组(n=304)。

患者在首次就诊时进行了详细的临床评估,包括病史、体格检查和实验室检查。颈动脉狭窄程度通过超声检查评估,并根据狭窄程度分为50-69%、70-79%和80-99%三组。参与者在入组后接受了中位数为5.1年的随访,随访期间记录了所有相关的临床事件。

结果:研究发现,非局灶性症状组的年卒中率为2.1%(95%CI 0.8-5.7),既往对侧手术组为0.2%(0.03-1.6),同侧症状超过六个月组为1.0%(0.4-2.5),无症状组为1.2%(0.7-1.8)。各组之间的年卒中率没有统计学显著差异(p=0.19)。

对于任何缺血性卒中和心血管死亡的次要结局,各组之间也没有统计学显著差异。研究发现,尽管非局灶性症状患者的颈动脉狭窄程度较高,但其卒中风险与无症状患者相似。这表明,非局灶性症状可能不是高卒中风险的预警信号。

结论:通过对504名颈动脉狭窄患者的前瞻性队列研究发现,不同临床表现的患者的卒中发生率没有显著差异。特别是,非局灶性症状患者的卒中风险与无症状患者相似。这一发现表明,对于这些患者,可能不需要过度积极地进行颈动脉内膜切除术,而应该优先考虑药物治疗。未来的研究需要进一步探讨颈动脉狭窄患者的最佳管理策略。

文献出处:Eur J Vasc Endovasc Surg (2023) 66, 484e491

04.

无症状颈动脉狭窄的风险预测研究

题目:Prediction of Severe Baseline Asymptomatic Carotid Stenosis and Subsequent Risk of Stroke and Cardiovascular Disease

文章旨在评估先前发布的无症状颈动脉狭窄(ACAS)患病率(PACAS)风险模型在检测基线严重ACAS(≥70%狭窄)以及预测随访期间卒中和心血管疾病(CVD)风险的诊断和预后价值。采用了REACH(Reduction of Atherothrombosis for Continued Health)登记研究的数据,对PACAS风险模型进行了外部验证。

结果:

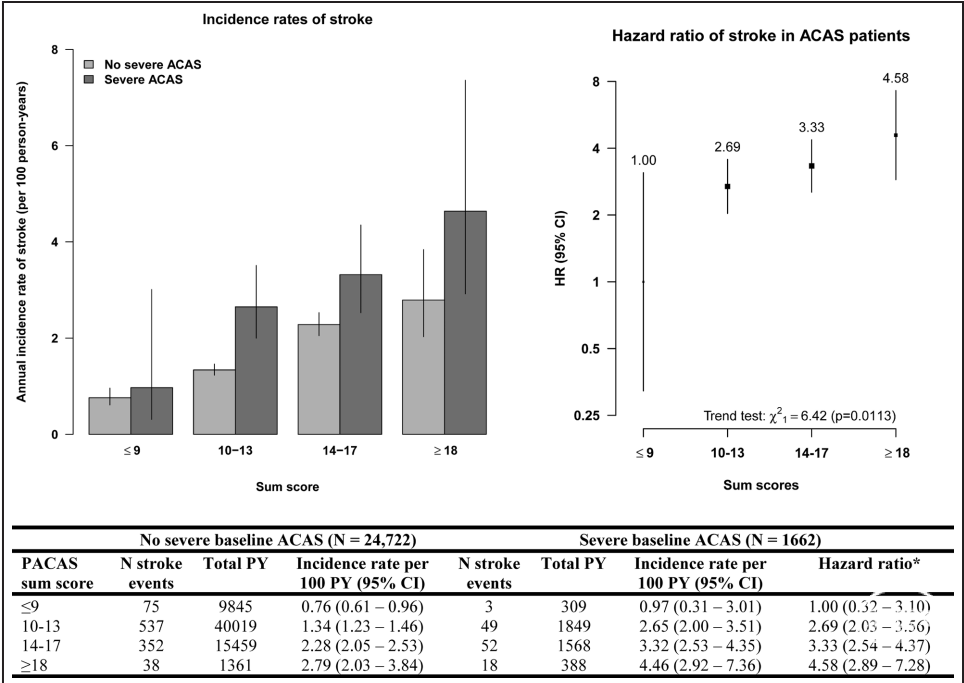

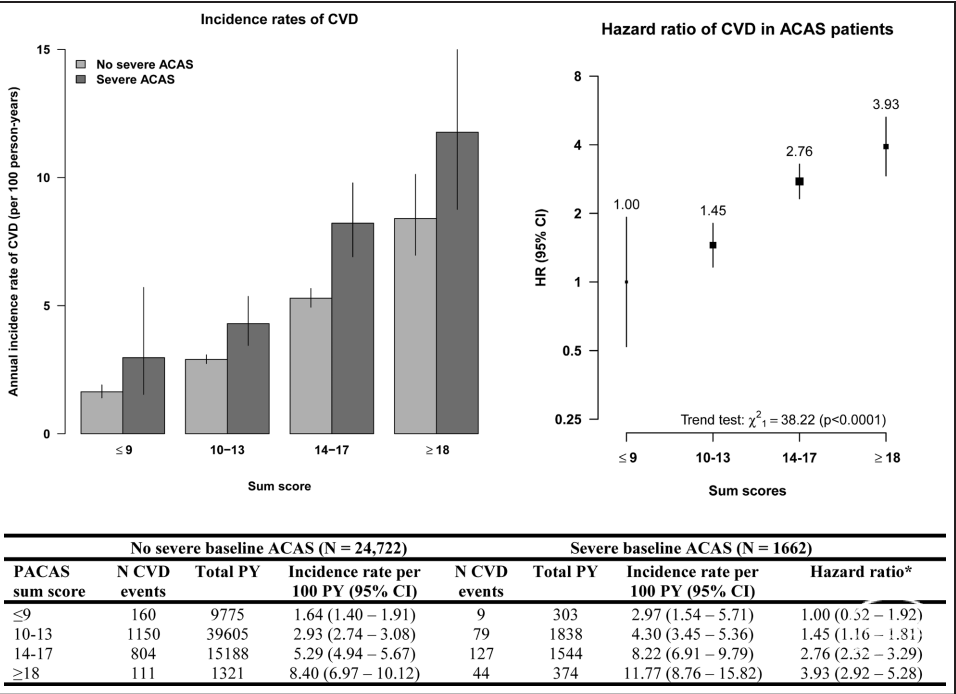

共纳入26384名患者,其中1662名(6.3%)存在严重的基线ACAS。平均随访时间为2.7年,共发生1124例卒中和2484例CVD事件。PACAS模型的AUROC曲线为0.67(95%CI, 0.65-0.68),经过重新校准后,预测风险与观察风险具有良好的一致性。

Figure 1 Calibration plot of external validation of prevalence of asymptomatic carotid artery stenosis (PACAS) in the REACH registry (Reduction of Atherothrombosis for Continued Health) .

随访期间,卒中和CVD事件的发病率在严重基线ACAS患者中显著高于无严重ACAS患者,发病率比分别为1.97(95%CI, 1.62-2.38)和1.89(95%CI, 1.66-2.15)。随着PACAS总分的增加,卒中和CVD事件的发病率显著升高。PACAS总分≥14的患者中,56.6%的卒中和64.9%的CVD事件发生在该组。

Figure 2 Incidence rates and hazard ratios (HRs) of stroke during follow-up, by prevalence of asymptomatic carotid artery stenosis (PACAS) sum score.

Figure 3 Incidence rates and hazard ratios (HRs) of cardiovascular disease (CVD) during follow-up, by prevalence of asymptomatic carotid artery stenosis (PACAS) sum score.

结论:本文验证了PACAS风险模型在检测严重基线ACAS以及预测随访期间卒中和CVD风险的可靠性和有效性。选择性筛查PACAS总分≥14的患者可以显著降低筛查成本,并识别出高风险患者,从而在预防未来卒中和CVD方面取得最大的风险降低效果。未来的研究应进一步验证该模型在更长时间随访中的表现,并探索其在心血管风险分层中的应用潜力。

文献出处:Stroke. 2024;55:2632–2640. DOI: 10.1161/STROKEAHA.123.046894

05.

无症状颈动脉狭窄的手术疗效

题目:A comparative effectiveness study of carotid intervention for long-term stroke prevention in patients with severe asymptomatic stenosis from a large integrated health system.

背景:对于无症状严重颈动脉狭窄(ACS,70%-99%)患者的长期卒中预防,颈动脉内膜切除术(CEA)联合标准药物治疗的疗效需在当代医疗背景下重新评估。

目的:利用大型综合医疗系统数据,模拟随机对照试验设计,比较CEA与单纯药物治疗对ACS患者同侧缺血性卒中的预防效果。

方法:

· 数据来源:美国北加州凯撒医疗集团(KPNC)2008–2017年电子健康记录,纳入3824例无同侧颈动脉干预史的ACS患者。

· 分组:1467例在确诊后12个月内接受CEA,2297例仅接受药物治疗。

· 分析方法:采用逆概率加权(IPW)和边际结构模型(MSM),调整基线及时间依赖性混杂因素,计算累积风险差异(RD)和风险比(HR)。

关键结果:

1. 患者特征:

o 中位年龄73.7岁,男性占57.9%,12.3%为当前吸烟者。

o CEA组与药物组基线特征均衡(如高血压、糖尿病比例无显著差异)。

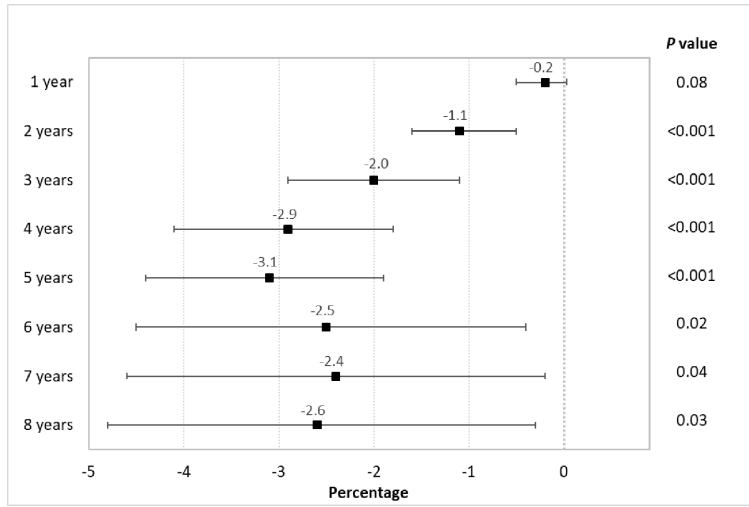

2. 主要终点(同侧缺血性卒中):

· CEA组术后2年起卒中风险显著降低:

· 第2年累积风险差(RD)1.1%(95%CI 0.5%-1.6%),第8年达2.6%(95%CI 0.3%-4.8%)。

· 森林图显示,CEA组在各年份的卒中风险均低于药物组(p值均<0.05)。

3. 次要终点(卒中或全因死亡复合结局):

· CEA组保护效应更显著,第2年RD为6.7%(95%CI 4.7%-8.7%),第8年为13.7%(95%CI 8.4%-18.9%)。

· 数字需要治疗(NNT)约为34例患者接受CEA以预防1例卒中。

结论:

在现代医疗背景下,CEA对ACS患者的卒中预防效果虽较历史试验减弱,但仍具有统计学意义的长期获益。研究结果支持在严格筛选患者(如高龄、合并症少、依从性高)中谨慎应用CEA,以优化资源利用。

文献出处:J Vasc Surg. 2023 Nov;78(5):1239-1247.e4. doi:10.1016/j.jvs.2023.06.024.

编写专家简介

张永巍

主任医师、教授,现任海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)脑血管病中心副主任。担任中国卒中专科联盟副秘书长、中国卒中学会青年常务理事兼重症脑血管病分会委员、中华医学会神经病学分会神经重症协作组委员、中国医师协会神经病学分会神经重症专业学组委员、中国人体健康科技促进会重症脑损伤专业委员会常务委员、上海市医学会脑卒中专科分会委员、上海市医师协会神经介入专委会委员、全军神经病学专委会青年委员及脑血管病介入学组委员等。先后获得上海市科技进步一等奖、军队医疗成果一等奖等科技奖励7项,多次被评为“国家卫生计生委脑卒中防治工程优秀中青年专家奖”。DIRECT MT和ENCHANTED-2/MT研究主要成员,发表论文60余篇,代表性著作发表于《新英格兰医学杂志》等国际著名医学期刊,参编专著6部,参与撰写5部脑血管病专家共识或指南。

点击上方图片

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。