近年来,我国显微外科医生发现在Ⅲ-Ⅳ区做淋巴管与颈外静脉吻合(LVA)进行淋巴分流能够改善阿尔茨海默病(AD)症状。然后,小样本的探索性研究在各中心陆续开展。虽然该疗效具体机制仍然不明,但是可以推断的是:如果淋巴液分流是通过排出脑内有害物质起效,那么理论上分流量越大且分流越多脑内类淋巴液(特异性),有效的可能性应该越大。此后,整形外科医生为提高分流量在Ⅲ-Ⅳ区做富含淋巴组织的淋巴瓣,然后将淋巴瓣吻合至颈内静脉上。从供体上讲,厘米级别的淋巴瓣提供的淋巴流量优于1毫米以下的淋巴管。从受体上讲,颈内静脉由于直接和腔静脉心房相连,心房扩张时对淋巴液的“负压吸引”要强于颈外静脉。当然,上述两种技术路线的临床试验刚刚开展,具体疗效对比尚无数据支撑。

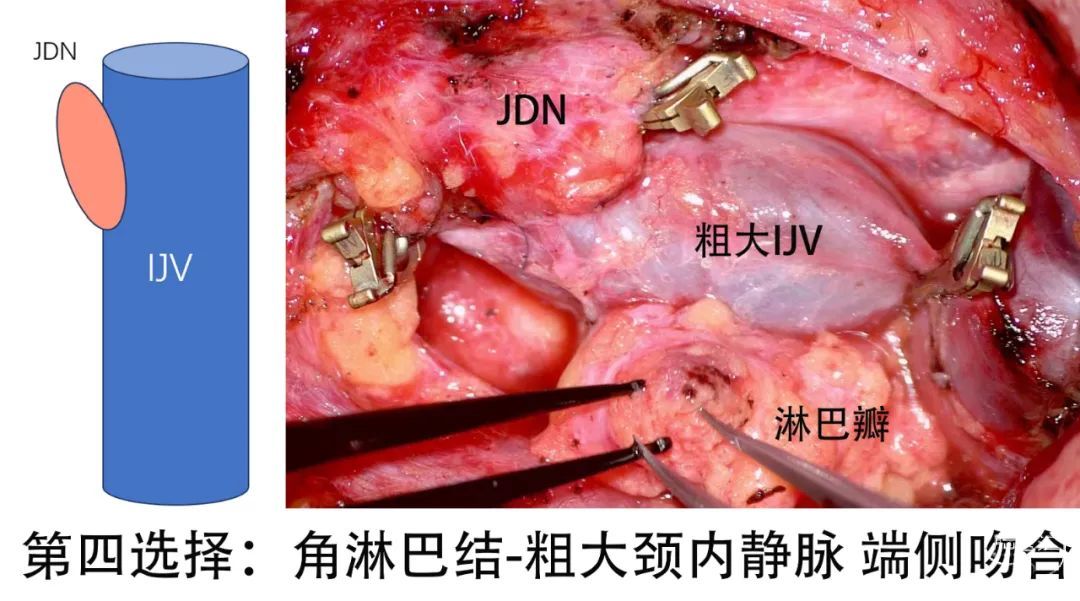

我们团队作为脑血管神经外科医生,结合对脑疾病的专业认知和来自脑血管搭桥的流体动力学思考,提出了第三种技术路线:高流量上颈部淋巴静脉分流术(High flow Upper Cervical Lymph-vein Anastomosis, HUCLA)。 HUCLA技术选择ⅡA区的角淋巴结(颈静脉二腹肌结,JDN)和Ⅲ区的淋巴瓣作为供体,受体按优先级别选择颈内静脉一级属支或其本身;并且在供体准备,缝合技术,供受体构型上做具体要求。目的是取得更加高位,且理论上流量更高的淋巴分流效果。以下描述该技术的具体细节。

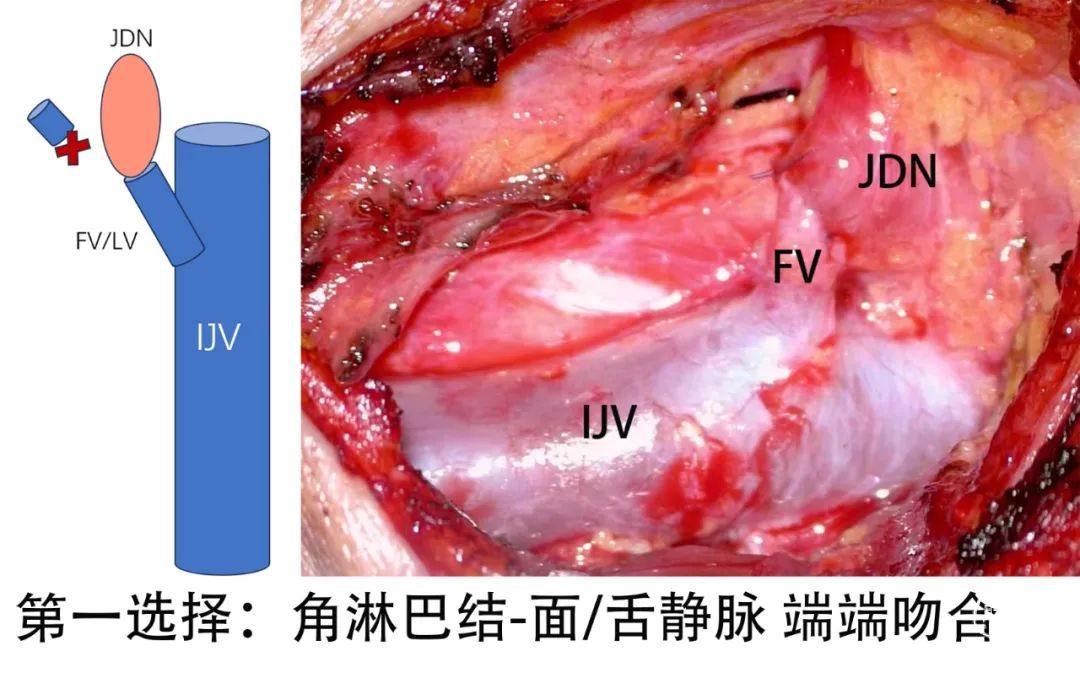

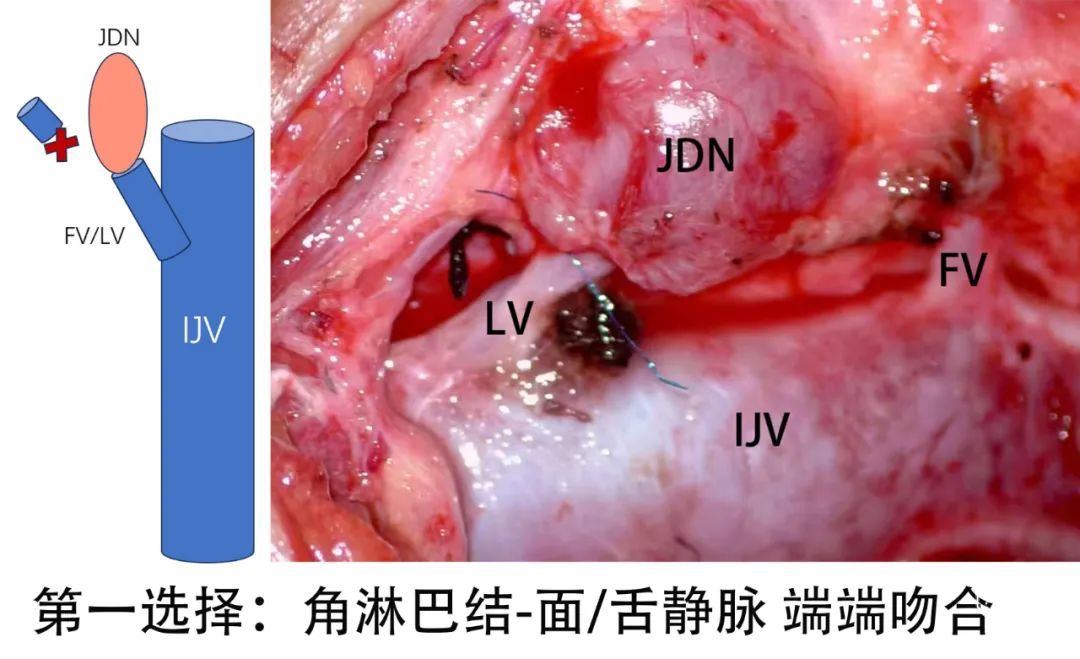

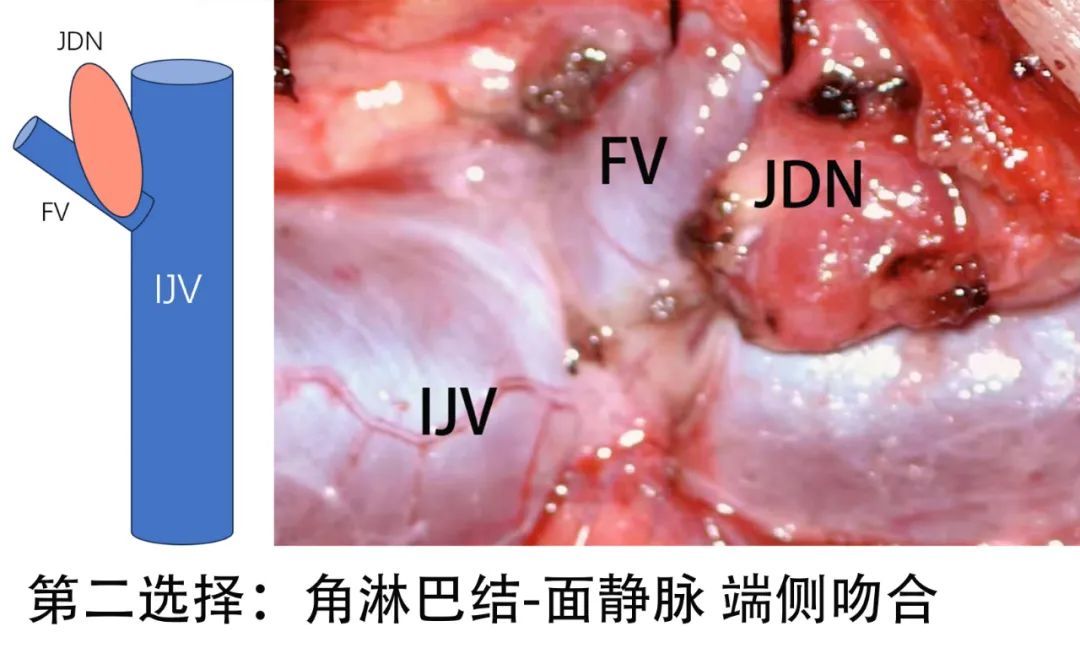

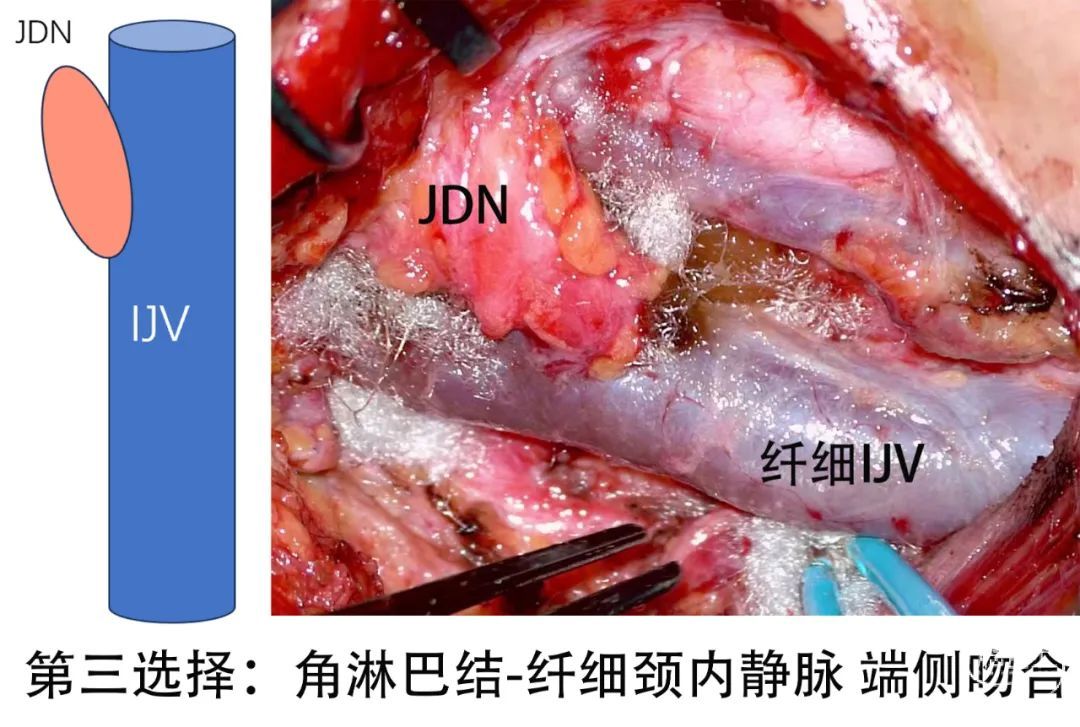

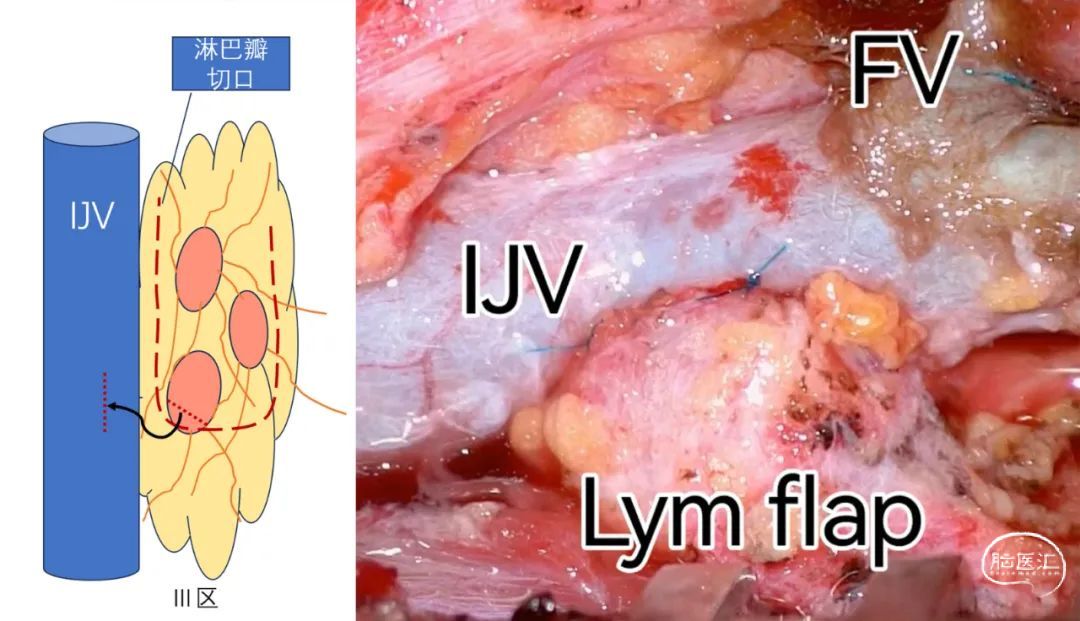

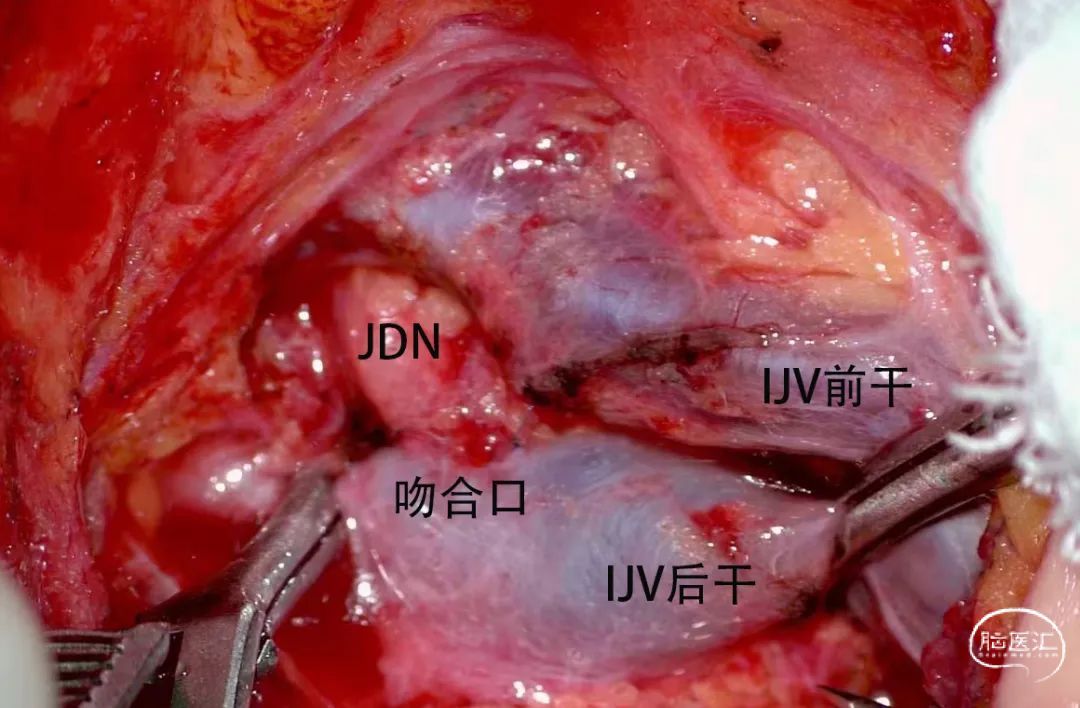

双侧胸锁乳突肌前缘纵行切口约5-6厘米,上至下颌角水平,下至甲状软骨水平。显微镜下切开皮肤、皮下脂肪、颈阔肌。沿胸锁乳突肌前缘分离,将脂肪组织分向前方。分离直至胸锁乳突肌后缘,牵开器牵开。完全游离颈内静脉(IJV)及其分支,在颈内静脉前上方脂肪内(ⅡA区)钝性分离寻找JDN,注意暴露JDN下半即可,不要过度分离,以避免破环连接的淋巴管。向上牵拉IJV暴露Ⅲ区脂肪,U形分离内含淋巴组织的脂肪垫,形成蒂朝向头端的淋巴瓣。注意保护内侧的迷走神经,及深面的前斜角肌和臂丛神经。完成暴露步骤。供受体选择及缝合技术细节见下表:

HUCLA技术的流体动力学思考

与脑血管搭桥相似,淋巴静脉bypass系统的分流量决定因素为:供体压力,吻合口尺寸,受体压力。前两个越大越好,后一个越小越好。颈部淋巴管网结构复杂,压力不可控,因此我们主要在后两个因素上想办法。

1. 供体选择和吻合口

选择淋巴结/瓣作供体的原因是能够提供厘米级别的吻合口,理论上优于毫米级别的淋巴管。但是淋巴结和多个淋巴管相连,为了保持这些连接不断,不可过度分离,一般露出可吻合的区域即可。这种分离的弊端就是供体的自由度不够,提高了缝合难度,尤其是吻合口后壁很难高质量全层缝合。为了解决此问题,我们把CEA补片缝合的方法“降落伞法”转化到HUCLA术中。降落伞法保证了缝合过程中供体和受体有一定空间距离,在此空间中可以牵拉翻转供体,看清楚后壁全层。另外,在多数情况下,在剪开淋巴结形成的断面上就可以直接观察到淋巴液流出。当淋巴液参杂少量血液时,不要使用电凝烧灼断面,棉片压迫即可。如果淋巴流出不明显,也可用1ml注射器针头针刺断面中心。上述这些技术动作,都是为了保证供体的流量。

在Ⅲ区,我们没有使用单纯淋巴结做供体。而是先分离淋巴瓣,然后在淋巴瓣内找淋巴结做供体。这样做有两点好处:一是供体有更大的自由度利于缝合;二是分离淋巴瓣后,U型瓣内所有的下行淋巴最终都通过吻合口汇入静脉,理论上分流量要比单纯掀起一个淋巴结吻合更大。

2. 受体选择

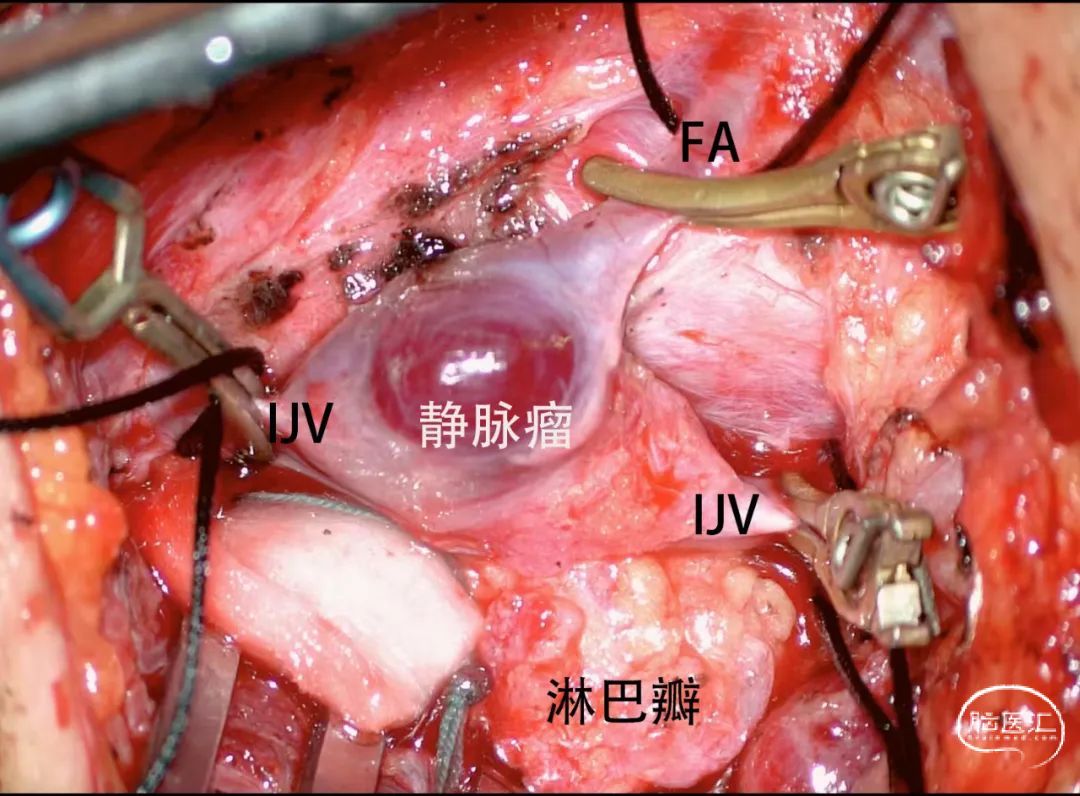

HUCLA技术的受体选择颈内静脉系统而非颈外静脉系统,是因为颈内静脉系统直接与心房连接,心舒张期时对静脉的“负压吸引”传递至吻合口,有利于增加淋巴分流量。然而心收缩期时,颈内静脉流速缓慢,粗大的静脉内的血液产生较大的静水压又会阻碍淋巴分流。为此,我们优先选择颈内静脉的一级属支(面静脉/舌静脉)作为受体,这些静脉直径远远小于颈内静脉,还直接与颈内静脉相连。这样使吻合口既能享受心舒张期的 “负压吸引”,又避免了心收缩期大量血液的静水压阻碍淋巴液下流。在吻合方式上,优先选择端端吻合也是同样道理:面/舌静脉断开后与淋巴结端端吻合,使静脉远心端没有回流血压迫吻合口。如果颈内静脉暴露段没有前向属支,只能将淋巴结吻合至颈内静脉上,这时纤细的静脉要优于粗大的静脉。颈内静脉粗细及属支在术前的超声或CT中就可以评估。出于对患者站立后重力引流作用的考虑,我们要求供受体构型呈“丫”字型,而不要“卜”字型。

颈内静脉的变异对吻合的影响有积极的也有消极的。比如,双干(开窗)的颈内静脉,可以吻合至后干上,减少了对吻合口的静水压。

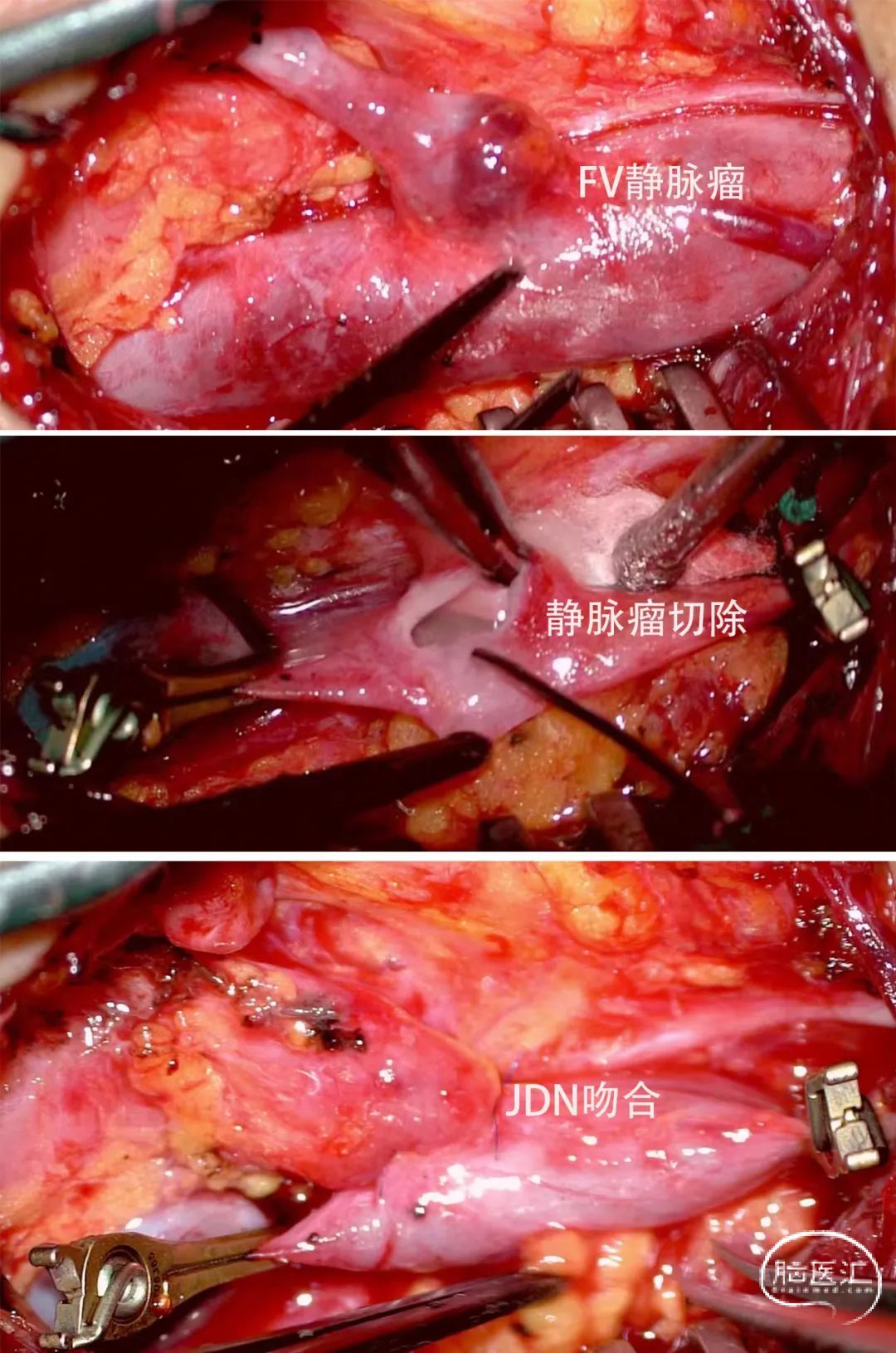

合并静脉瘤的,我们都是切除静脉瘤,然后在原静脉瘤的位置吻合淋巴结或淋巴瓣。这实际上是限制了受体的选择。粗大的后属支会妨碍Ⅲ区淋巴瓣的分离,这也是消极影响。

关于术中荧光造影

我们这组病例未常规使用术中荧光造影。术中荧光造影的作用有:1. 寻找微小供体,2. 验证微小吻合口的通畅。这在使用毫米级别的淋巴管LVA中是必须的。 然而,HUCLA使用固定的较大的供体(JDN和淋巴瓣),并且镜下确认淋巴液流出,使得寻找供体的步骤可靠,不需要荧光辅助。最关键的是,颈部淋巴管网环形加纵形的复杂结构使淋巴引流路径变异极大。从乳突和鼻黏膜打的造影剂,不一定走吻合口那个路径。与脑血管搭桥不同的是,淋巴静脉分流术中阴性的荧光结果,没有决定性的吻合口翻修指导意义。基于以上考虑,我们在HUCLA的早期实践中没有使用荧光造影。然而,我们觉得术中荧光造影结果可以作为一个影响因素来研究,因此后续的HUCLA实践我们会尝试使用。

HUCLA技术的后续研究

作为一篇纯技术帖,本文单纯分享手术技术。目前团队应用HUCLA术治疗AD患者40余例,取得满意短期疗效。具体的定量预后及其影响因素会在后续的论文中分享。虽然自诞生至今饱受质疑,淋巴静脉分流术能在短期内不同程度的改善部分AD患者的症状这一临床事实无可争议。后续研究的当务之急:一是尽快明确淋巴分流有效的具体机制,好在淋巴结-颈内静脉吻合的小动物模型已经成功建立,为实验室研究打下坚实基础。二是尽快确定分流有效的影响因素,这样有助于术前筛选出可能分流有效的AD亚群,从而提高分流的临床有效率。

HUCLA技术的分流量理论影响因素如上颈部淋巴结数量、颈内静脉直径及流速、有无面/舌静脉分支,均可在术前的超声或CTV影像中详细评估。受体静脉的压力甚至可以在术中使用中心静脉压装置测量。术中也可从淋巴结断面收集淋巴液分析研究,剪掉的淋巴结组织也可以做组织学和分子生物学研究。总之,HUCLA作为更加宏观的吻合方式,较其他技术路线提供了更加便捷的临床研究样本。

我们之所以愿意分享手术技术及研究思路,是希望让处于宽松研究环境的同行们看到我们的工作,为他们提供一个可能的探索方向。终极目标当然是造福我国千万AD病人及家属。

Ps:感谢哈尔滨医科大学附属二院郭冕教授带我走进淋巴静脉分流这扇大门。“高流量”、“责任淋巴结” 短短几句交流如醍醐灌顶,在纷杂又争议的资讯中,坚定了我们开展这项工作的探索方向。

专家简介

王庭忠 主任医师

● 医学博士,主任医师

● 山东大学附属山东省立第三医院卒中中心主任,神经外科脑血管病区主任,外科学教研室副主任,中国医科大学教授,硕士研究生导师,美国华盛顿大学访问学者

● 中国卒中学会脑出血微创治疗分会常委

● 欧美同学会医师协会脑血管病分会委员

● 国家卫建委脑出血外科诊疗能力提升项目受聘讲师

● 山东省卒中学会出血性卒中分会常委

● 山东省医学会医用机器人分会委员

● 山东省疼痛医学会神经调控专业委员会常委

● 山东省立第三医院精英人才,知名专家

● 《脑出血》期刊编委,编辑部主任

● 辽宁省医学会神经外科分会委员

● 辽宁省医师协会神经外科医师分会委员

● 辽宁省脑损伤疾病质量控制中心委员

● 辽宁省生命科学学会神经外科分会委员

● 主持国家自然科学基金青年项目,中国博士后科学基金特别资助,省教育厅,省科技厅等多项课题。发表多篇SCI论文,单篇最高影响因子7.19。累计培养硕士研究生12名。2021年4月由中国医科大学调入山东省立三院。擅长出血性卒中微创内镜手术,缺血性卒中的颅内外血管重建术,机器人导航手术等

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。