在现代医学理性之光普照前,古代欧洲医学为理解人体构造搭建起了最初的框架,成为现代医学的重要基石。但是,当欧洲医学先驱们试图用解剖刀揭开思维中枢——大脑的奥秘时,理性探索与蒙昧认知的激烈碰撞,却催生出诸多令人瞠目结舌的理论猜想。尽管偏离科学真相,这些“谬误”还是为后世破解脑血管奥秘埋下了探索的种子。接下来,让我们一同回溯历史,一探古代欧洲名家关于脑血管结构的奇思“谬”想。

在古代欧洲,宗教与传统如双重枷锁,牢牢禁锢着脑血管解剖学的发展。教义将任何解剖行为视作亵渎重罪,而盛行的丧葬习俗要求迅速处理遗体,或是防腐封存,或是付之一炬。学者们难以获取可供研究的人体标本,只能依靠有限的观察与丰富的臆想,构建关于脑血管的理论体系。

公元前5世纪,古希腊时期的学者们对人体结构的认知尚处于朦胧阶段,在区分血管、肌腱和神经时常常混淆不清。前苏格拉底时期的哲学家恩培多克勒与第欧根尼,曾提出了一个在现代人看来荒诞不经的观点。当时,古希腊医学受哲学影响深远,人们热衷于探讨生命的本质和构成,在这样的思潮下,他们坚信动脉中流淌着一种稀薄的“精气(pneuma)”,其与血液相互作用,以一种难以名状的力量,共同驱动着大脑的运作。

恩培多克勒(左)和第欧根尼(右)

古希腊伯里克利时期,被誉为“医学之父”的希波克拉底率先将科学观察引入医学领域,并记载了大脑浅表血管的存在,但他却在脑血管解剖的探索中,将动脉与静脉的功能混为一谈,更提出血液会流入气管的论断。

而横跨哲学、科学等诸多领域的巨匠亚里士多德,在触及大脑这一神秘领域时也折戟沉沙。他坚信,大脑不过是个净化血液的腺体,全然忽视了其作为思维中枢与意识源泉的核心作用。这位在我们心目中洞察万物的智者,竟将承载人类灵魂的“智慧宝库”误判为普通的生理过滤器。这种偏差与他的学术地位形成强烈反差,不禁令人感慨,即使是最伟大的智者,也难以超越时代认知的局限。

希波克拉底(左)和亚里士多德(右)

到了公元前3世纪,亚历山大里亚学派崛起,为大脑的系统性研究带来了曙光。彼时,坐落在古埃及北部的亚历山大里亚大学,不仅是希腊化时期的学术圣殿,更是东西方文化交融与科学探索的中心。接着,继亚历山大大帝之后,托勒密王朝做出了一项具有里程碑意义的决定——允许解剖尸体。这一突破传统禁忌的举措,为医学研究开辟了新的道路。

正是在这样的时代背景下,“解剖学之父”希罗菲卢斯崭露头角。他开展了大量开创性的研究,成功区分了动脉与静脉,并对脑膜、脑室、静脉窦和脉络丛等大脑结构进行了细致入微的描述。他的研究成果,不仅为人类认识大脑内部构造打开了全新视角,更推动古希腊医学实现了从经验医学向科学医学的重要跨越。

希罗菲卢斯(右)教授解剖的场景(Veloso Salgado绘于1906年)

公元前1世纪左右,亚历山大里亚衰落,希腊医学逐渐传入罗马。在这一时期,医学巨匠盖伦横空出世,其理论逐渐占据医学领域的主导地位。盖伦在解剖学研究上贡献斐然,对脑膜、脑室、中脑以及“盖伦静脉”等结构的描述,至今仍是医学史上的丰碑。

然而,受制于时代和认知的局限,盖伦的理论体系中也掺杂着诸多谬误。他认为,人类大脑中存在“迷网(rete mirabile)”,并提出血液往复流动且在左心室获取生命精气,再分别于大脑和肝脏转化为“动物精气”与“自然精气”的学说。

这些与事实相悖的理论,却在随后近15个世纪里在欧洲医学领域被奉为金科玉律。盖伦学说的绝对权威,如同沉重的枷锁,在一定程度上阻碍了中世纪医学的创新发展。直到欧洲近现代的开端——文艺复兴时期,这一僵局才逐渐被打破。

盖伦

始于14世纪的欧洲文艺复兴不仅是一场解放思想的革新运动,同时也是古代解剖学迎来变革的关键转折点。随着欧洲社会对解剖研究的限制逐渐松动,求知者们得以用更加大胆的姿态叩击大脑奥秘的大门。其中,盖伦关于大脑的错误观点,也成为了脑血管解剖学突破的一大目标。

意大利医生贝伦加里奥·德·卡尔皮(1460-1530)率先提出质疑,动摇了盖伦“迷网”的根基。而后,“近代解剖学之父”安德烈·维萨里(1514-1564)更进一步用详实的证据明确反驳了“迷网”理论,为人类正确认识大脑结构拨开重重迷雾。然而,即使是维萨里这样的解剖学巨擘也难免犯错。在描绘脑动脉时,他仍受限于当时的观测条件,错误地认为颈动脉和横窦之间存在大型连通结构。

贝伦加里奥·德·卡尔皮(左)和安德烈·维萨里(右)

点击二维码阅读《神外历史上的今天|现代解剖学之父、神经外科先驱维萨里的诞辰》

历经古代欧洲学者的千年探索之路,随着时代的发展,脑血管研究在近现代迎来了诸多跨越式突破。从英国医学家威廉·哈维(1578-1657)发现血液循环机制、托马斯·威利斯(1621-1675,推荐阅读:《神外历史上的今天|致敬临床神经科学创始人托马斯·威利斯》)描绘大脑动脉吻合环(Willis环),到苏格兰外科医生亚历山大·门罗·普里默斯(1697-1767)借助注射技术绘制精准解剖图,学者们逐步掌握脑血管系统的基本架构,并意识到其临床病理价值。

进入20世纪后,X射线血管造影、乳胶腐蚀法等新技术的应用使脑血管研究进一步迎来爆发期。学者们不仅深入解析了动脉供血区域的个体差异,还在软脑膜、皮质及皮质下血管结构等微观层面取得重大进展,极大丰富了人类对脑血管系统的认知,解开了诸多大脑结构谜题。

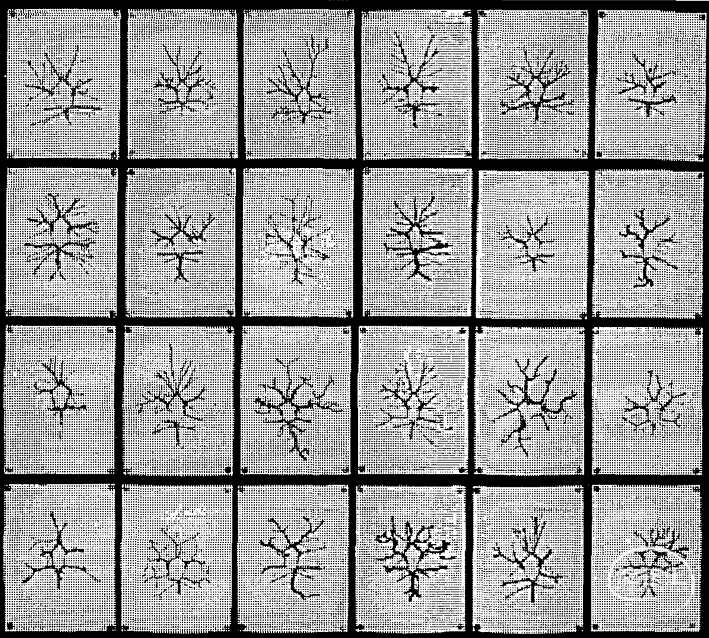

人脑中不同类型Willis环的原始解剖标本,现存于比利时根特大学医院神经解剖学与神经病理学实验室。

然而,医学的探索永无止境,伟大的突破难免存在瑕疵。科学的进步,正是在不断的验证、修正与质疑中螺旋上升。回望历史,古代欧洲巨匠们的奇思固然荒谬,可即便在接近21世纪,脑血管研究仍存在争议。例如,有学者提出离心分支并非动脉而是静脉的观点,颠覆了学界既有的认知。类似这样的争议提醒着我们,脑血管解剖学的研究远未尘埃落定,其中有多少错误需要纠正仍有待继续探索,而这每一次正确或错误的判断,也许都是医学进步的契机。

欢迎点击二维码探索【神外轶事绘】姊妹篇

【神外历史上的今天】

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。