患者:男性,51岁,已婚。

主诉:头晕1月余。

现病史:患者1月余前休息时出现反复头晕,无头痛,无黑朦,无猝倒,无视物旋转,无恶心呕吐,无肢体乏力、四肢麻木,至当地医院查头颅CTA提示“两大脑中动脉M1段管壁非钙化斑形成,管腔明显狭窄(90%)”,建议进一步检查治疗。今为作进一步诊治,来我院门诊就诊,门诊拟“大脑中动脉狭窄”收住我科。

既往史:有高血压、糖尿病、心脏病史,否认脑血管疾病史、肾病史、肺部疾病史、肝病史。

查体:神志清,GCS 4+5+6=15分,两瞳孔等大等圆,直径约3.0m,对光反射灵敏,眼球各方向活动自如,两侧额纹对称,鼻唇沟对称,听力粗测正常,伸舌居中,颈软,四肢肌张力无增高或降低,肌力V级,全身痛触觉正常。

辅助检查:头颈部联合CTA(2024. 09.19外院):两侧颈内动脉C5-C6段局部管壁钙化斑块形成,管腔轻微狭窄。两大脑中动脉m1段管壁非钙化斑形成,管腔明显狭窄(90%)。两侧大脑前动脉均由右侧颈内动脉供血。

· 两侧大脑中动脉狭窄;

· 颈内动脉斑块;

· 2型糖尿病;

· 高脂血症;

· 高血压病;

· 冠状动脉支架植入后状态。

全颈脑血管造影术

I型主动脉弓,弓上动脉开口正常。弓上动脉中度扭曲,左侧椎动脉稍优势,右侧椎动脉弱势。

双侧椎基底动脉走形及显影正常。

左侧锁骨下动脉正侧位造影

左侧大脑中动脉重度狭窄,狭窄约70%。

左侧颈总动脉正侧位造影

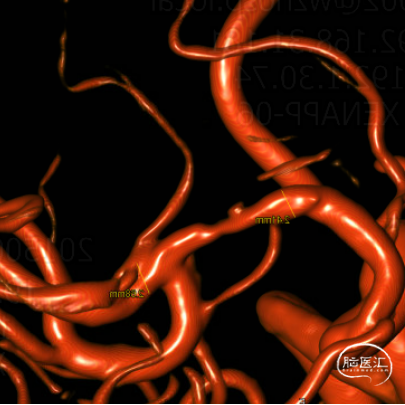

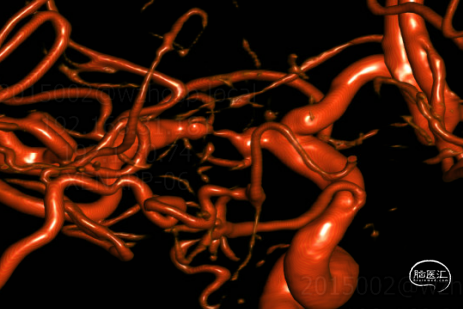

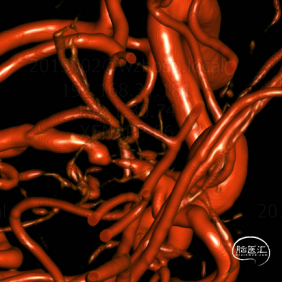

左侧颈总动脉三维螺旋造影

右侧大脑中动脉起始段重度狭窄,狭窄约90%。

右侧颈总动脉正侧位造影

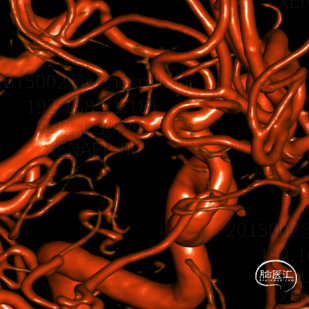

右侧颈总动脉三维螺旋造影

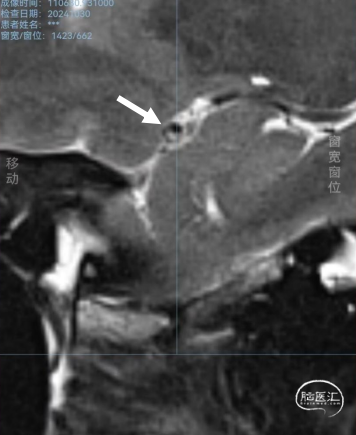

入院后头颅MR检查

头颅CTP检查

高分辨头颅MR检查

1.右侧大脑中动脉M1段重度狭窄;

2.左侧大脑中动脉M1段重度狭窄。

因右侧大脑中动脉M1段狭窄程度较重,斑块位于血管内下方,血管内治疗相对安全,首先血管内治疗右侧大脑中动脉M1段狭窄,术式拟定为经皮穿刺右侧大脑中动脉M1段球囊扩张术,视情况行支架植入术。3月后治疗左侧。

阿司匹林、氯吡格雷、阿托伐他汀以及降糖、降压等。

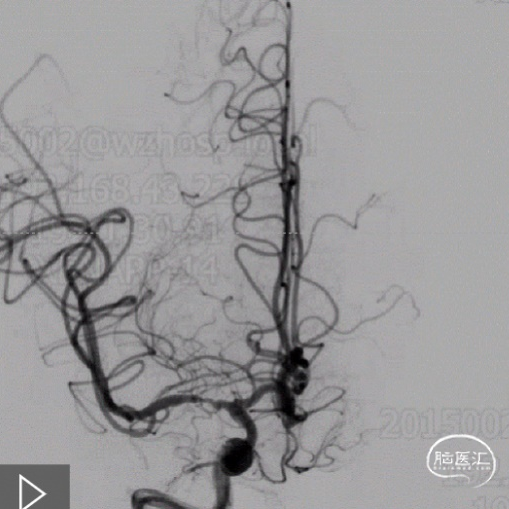

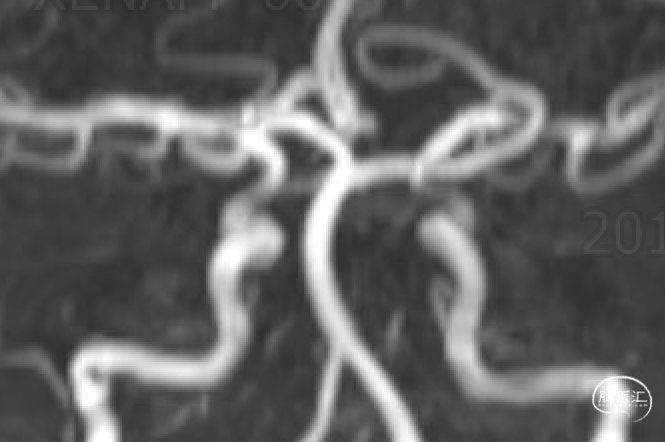

中天 5F 115 中间导管超选至右侧颈内动脉海绵窦段造影,提示右侧M1段重度狭窄。

右侧颈内动脉正侧位造影

取SL-10微导管在300cm微导丝引导下穿过右侧M1狭窄段至右侧M2,继续推送微导丝至右侧M2以远。

取赛诺2.0*15mm球囊送至右侧M1段狭窄处,确认球囊位置覆盖狭窄段。

加压泵加压打开球囊(2.6ATM),扩张满意后撤压回缩球囊。

球囊扩张后造影,提示狭窄段血管管径较前明显扩张,撤出球囊系统。

等待15分钟后再次造影见狭窄段未见回缩。

全貌造影提示全段血流通畅,染色较术前有明显改善,血流较术前有加快。

术后颈内三维造影

术后颈内三维重建

DYNA-CT未见颅内出血。

术后MRA:右侧M1狭窄较前明显缓解。

术后CTP:右侧皮层下区脑血流平均通过时间及达峰时间较左侧缩短,与术前对比,可知术后右侧半球血流改善。

患者无诉头痛头晕、肢体麻木等不适,神志清,双瞳孔等大,对光灵敏。四肢肌力V级。右腹股沟穿刺点未见渗血。

阿司匹林、氯吡格雷、阿托伐他汀、降压降糖等。

无头痛头晕,无肢体乏力,神志清,双瞳孔等大,对光灵敏。四肢肌力V级。

*上下滑动 查看更多

术 者

李志伟

温州市中心医院

主治医师。

2011年本科毕业于温州医科大学,2014年获硕士研究生学位,一直从事神经外科临床工作。

2021年在上海大学转化医学研究院进修脑血管病基础研究;擅长脑血管病的介入诊治,并熟练掌握脑出血、颅脑外伤及脑肿瘤等神经外科疾病的治疗及手术。

术 者

陈茂华

温州市中心医院

神经外科主任医师,教授,博士,硕士生导师,温州市中心医院脑血管病病区主任。

浙江省医师协会脑胶质瘤专业委员会常务委员,浙江省医学会神经外科分会委员,浙江省医师协会神经外科分会委员,温州市神经外科副主任委员。

擅长:颈动脉内膜剥脱术,脑血管病手术及介入治疗,神经肿瘤及颅脑外伤重症治疗。

审 阅

林群

温州市中心医院

神经外科主任医师。

浙江省医学会神经外科学会青年委员,浙江省抗癌协会神经肿瘤专委会青年委员,浙江省数理医学学会脑血管疾病精准诊治专业青年委员。

擅长:脑出血的微创治疗,颅内动脉瘤、动静脉畸形的介入及手术治疗,急性脑梗塞的血管内治疗,脑肿瘤、椎管内肿瘤的显微手术治疗、神经内镜手术治疗,颅内外血管搭桥术,重症颅脑损伤的综合治疗等。

指导专家

孙军

温州市中心医院

温州市中心医院脑科中心主任,硕导,国务院特殊津贴获得者,2级主任医师。

浙江医学会神经外科学会常务委员兼神经介入组组长;浙江省卒中学会常务理事兼神经外科副主任委员;浙江省医师协会神经介入专委会副主任委员、神经外科专委会常务委员;中国康复医学会脑血管介入治疗与康复专业委员会副主任委员;中国医师协会神经介入专委会委员;中国卒中学会神经介入学组委员;国家卫健委卒中中心管理委员会委员;中国临床神经外科杂志、温州医科大学学报、心脑血管病防治编委;教育部学位评审专家、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心专家。

温州市中心医院神经外科|脑血管介入中心是国家重点专科建设单位,国家卫健委脑卒中防治基地,国家卫健委高级卒中中心,国家卫健委神经介入建设中心、神经外科建设中心,上海华山医院神经外科周良辅院士团队合作中心,浙江省区域专病中心,温州市脑科重点学科群,温州市脑血管病重点学科群,温州市重点专科温州市脑卒中质控中心挂靠单位,是温州市规模最大、 医疗水平最高的综合性神经外科之一。学科承担浙南闽北地区各类脑血管病、神经肿瘤、颅脑损伤、神经功能和脑干脊髓脊柱等其他中枢神经系统疾病的救治工作,并在专业领域积累了丰富的临床经验。

现有主任医师6名、副主任医师2名,博士3人,在读博士1人,硕士研究生10人,荣获国务院特殊津贴1名,获得“温州市高层次人才特殊支持计划”——温州名医1名,获得省级医坛新秀1名,获得浙江省卫健委创新人才1名。

学科主持并参与国家级课题项目,主持十余项省部级课题及厅级重点平台项目,荣获厅市级科技奖5项。科室年诊治住院患者约3000余例,经过多年的发展,现科室下设亚专科,分别是出血性脑血管病组、缺血性脑血管病组、颅脑外伤组、颅脑肿瘤组及脑干脊髓脊柱病组。治疗范围包括各种脑血管病、脑肿瘤、颅脑创伤、椎管肿瘤、三叉神经痛、面肌痉挛、帕金森病等。尤其在脑血管疾病诊疗和防治项目上,如脑动脉瘤、脑血管畸形、颈动脉狭窄、颅内动脉狭窄等的微创手术已达到国内领先水平,颅内肿瘤显微手术、鞍区肿瘤神经内镜下切除术、三叉神经/面神经微血管减压术以及帕金森病治疗方面达到省内先进水平。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。