COSIS技术(Chronic artery OccluSion recanalization with the Intracranial protection of Stent retriever,颅内取栓支架保护下的慢性动脉闭塞开通术)是基于加奇生物 Syphonet®取栓支架的独特设计特点而衍生出的针对慢闭开通实施颅内保护的技术,在颅内动脉慢性闭塞,保护伞无法到位的情况下,利用Syphonet®取栓支架作为颅内保护装置,支架远端有网篮设计,可以捕获逃逸血栓而起到保护伞的作用。同时,Syphonet®取栓支架适配0.017、0.021inch的微导管,较小的微导管超选后,可直接将支架输送至远端释放,而减少了多次操作步骤。Syphonet®取栓支架推送导丝设计为0.0154inch,球囊可以通过该取栓支架的推送导丝直接到达狭窄或闭塞部位予以扩张。

左滑查看更多

本期病例

病史简介

患者:男性,60岁。

主诉:右侧肢体乏力伴失语10天余。

现病史:患者10天前无明显诱因出现右侧肢体乏力,行走不稳,伴失语,偶有饮水呛咳,不伴头晕头痛、恶心呕吐、意识障碍、四肢麻木、吞咽困难、耳鸣耳痛等,至县医院住院治疗。外院头颅MRI、MRA提示大脑动脉狭窄型脑梗死、左颈内动脉闭塞等,给予抗血小板、调脂稳斑、改善侧支循环、改善脑供血等对症治疗,患者症状无明显改善。现患者为求进一步治疗至我院,门诊以“脑梗死”收入我科。

既往史:糖尿病10余年,降糖药物具体不详;否认高血压、高血脂病史、心脏病史及既往卒中史,否认肝炎结核等传染病史,否认手术外伤输血史,否认食物药物过敏史。

入院查体:血压 113/75mmHg,意识清楚,言语欠清,双侧额纹对称,双侧瞳孔等大等圆,直径3.0mm,对光反射存在,双侧眼球活动正常,无眼震,右侧鼻唇沟浅,伸舌居中,颈软,粗查浅、深感觉正常,右侧上肢肌力2级,下肢肌力4级,肌张力正常,左侧肢体肌力肌张力正常,四肢腱反射正常,共济运动不配合。

辅助检查:

· 血常规、肝肾功能、凝血功能、传染病四项等未见明显异常。

· 心电图:正常心电图。

· CYP2C19基因:GG/GG,快代谢。

· 血小板聚集试验:达标。

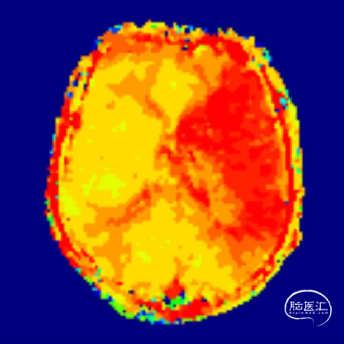

术前影像学检查

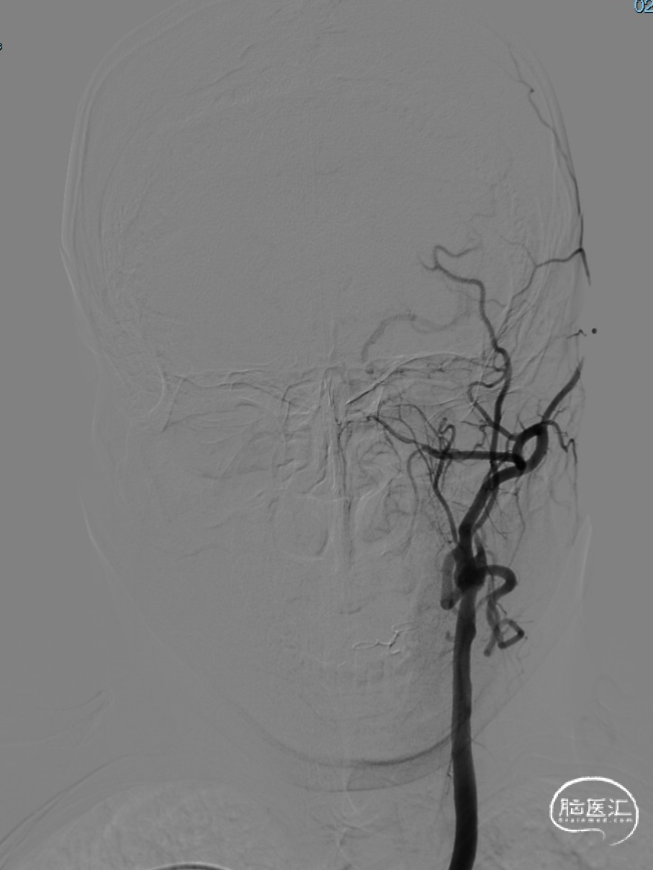

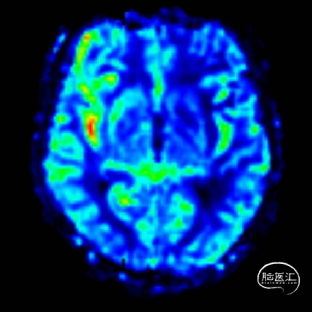

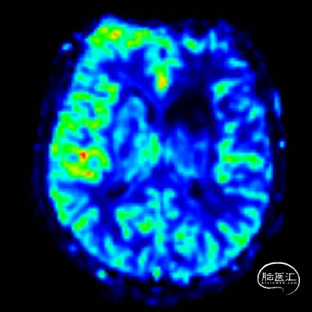

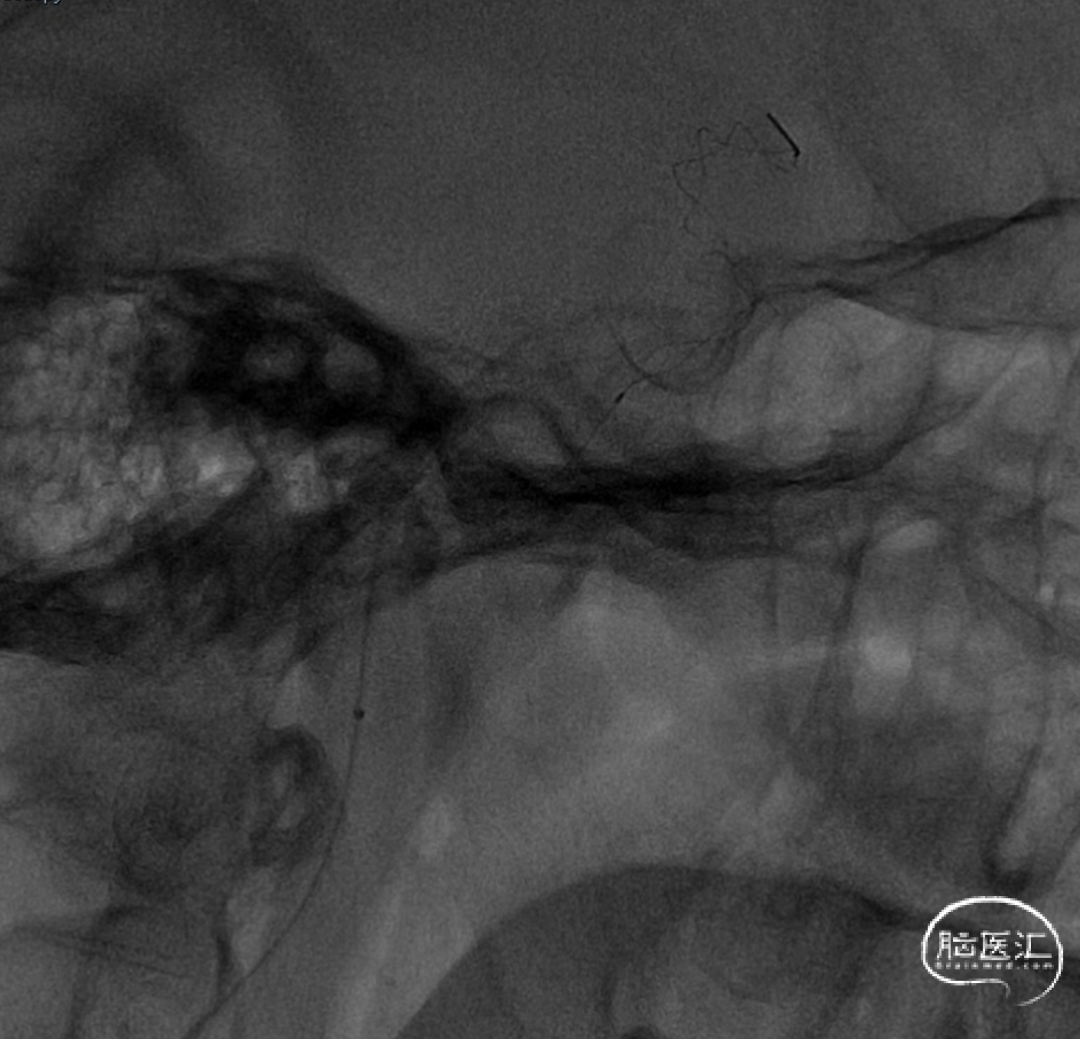

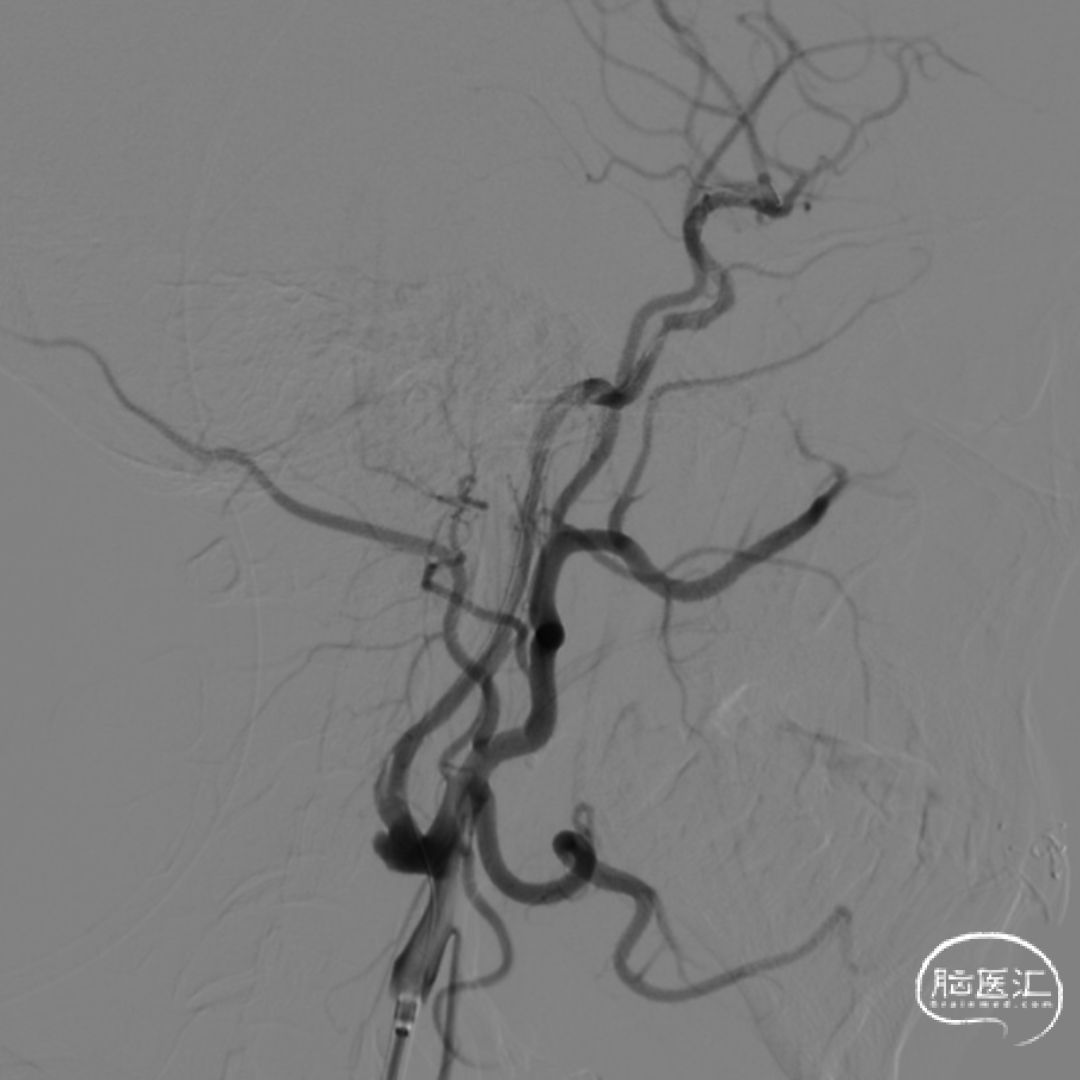

术前DSA造影显示左侧颈内动脉自起始段闭塞,C6眼段以上供血区由颈外动脉眼动脉反向代偿供血,左侧大脑中动脉供血区由前交通动脉代偿供血。

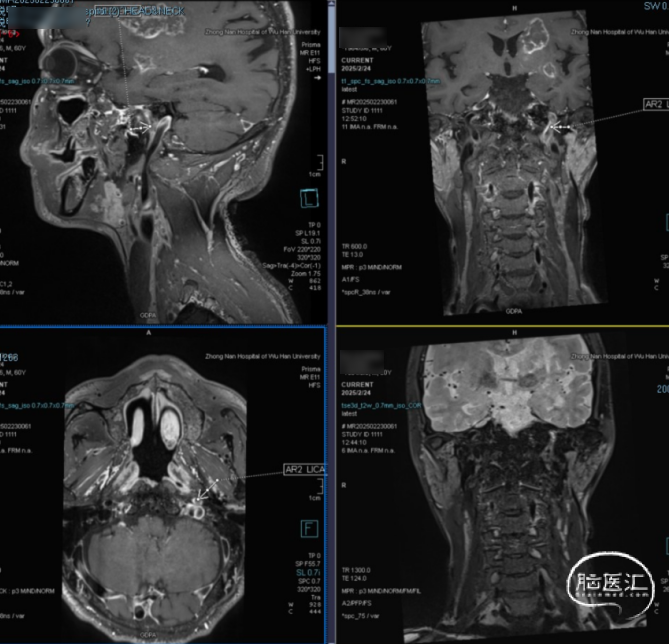

高分辨核磁:颈动脉斑块分析提示左侧颈内动脉全程管径缩窄,C1及C4-C5段不稳定斑块形成伴管腔闭塞。

术前讨论

初步诊断

1、大脑动脉的闭塞或狭窄引起的脑梗死;

2、左颈内动脉闭塞;

3、2型糖尿病。

手术策略

· 术前影像提示左侧颈内动脉自起始段闭塞,结合患者右侧肢体乏力、失语等症状,明确此处为责任血管。结合高分辨核磁的斑块分析,考虑到闭塞段可能存在不稳定斑块或新鲜血栓,术中操作易引发远端栓塞,故采用COSIS技术(颅内取栓支架保护下的慢闭开通术)。

· 该技术通过Syphonet®取栓支架作为保护装置,其远端网篮设计可捕获逃逸血栓,降低术中栓塞风险。同时,Syphonet®取栓支架的输送导丝可直接作为工作导丝,简化操作流程,减少反复交换,提高手术安全性。结合球囊扩张和支架置入,旨在实现血管再通,改善脑灌注。

术中器械

· 8F Guiding

· 加奇生物 5F Tethys®中间导引导管

· 0.014in×185cm 微导丝、0.014in×300cm 微导丝

· SL-10微导管、Headway21(0.021in×156cm)微导管

· 加奇生物 4.0×30mm Syphonet®取栓支架

· 加奇生物 3.0×12mm SacSpeed®球囊扩张导管

· Sterling 4.0×30mm 球囊扩张导管

· 3.5-5.5mm×300cm 保护伞

· 7.0×40mm 自膨式支架、0.035in×260mm 超滑泥鳅导丝

手术过程

造影后引导下,以0.014in×185cm 微导丝小心通过右侧颈内动脉C1段闭塞处至C3段。随后以0.014in×300cm 微导丝在SL-10微导管支撑下通过闭塞段,成功进入大脑中动脉M1段。

沿微导管送入4.0×30mm Syphonet®取栓支架,于M1-C7段释放作为栓塞保护装置。

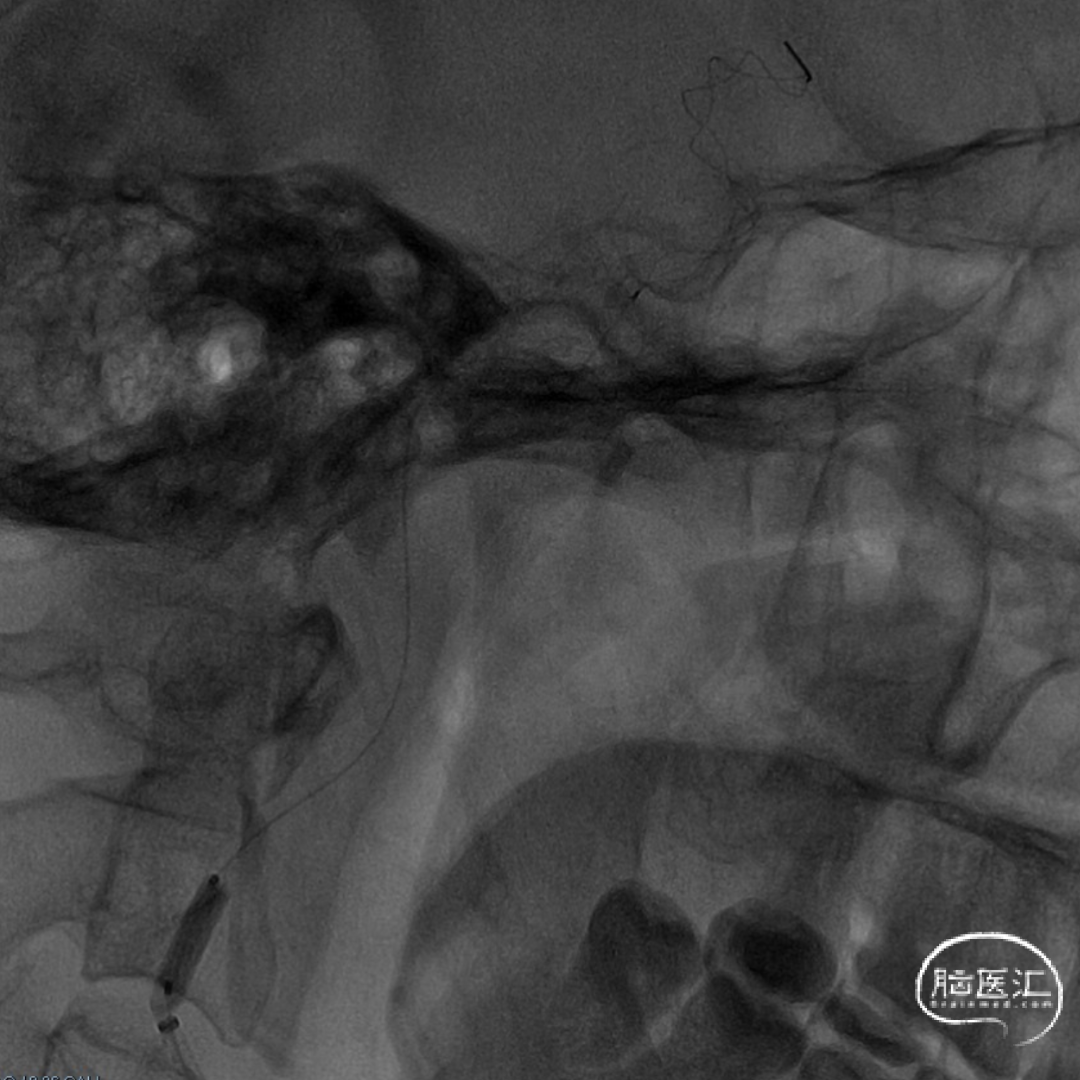

沿4.0×30mm Syphonet®取栓支架输送导丝送入3.0×12mm SacSpeed®球囊扩张导管,自C1-C7段分次扩张,每次释压后跟进中间导管至C5段,复查造影显示血流通畅。

造影提示C5-C6段仍有残余狭窄。于是利用SacSpeed®球囊扩张导管收回部分Syphonet®取栓支架,在狭窄处直接扩张。

撤回SacSpeed®球囊扩张导管,复查造影。

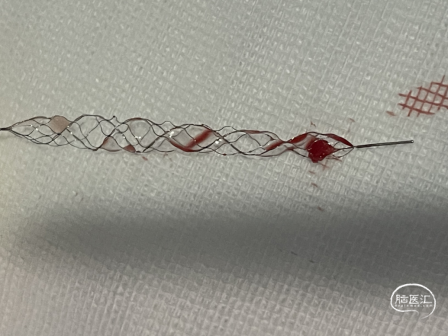

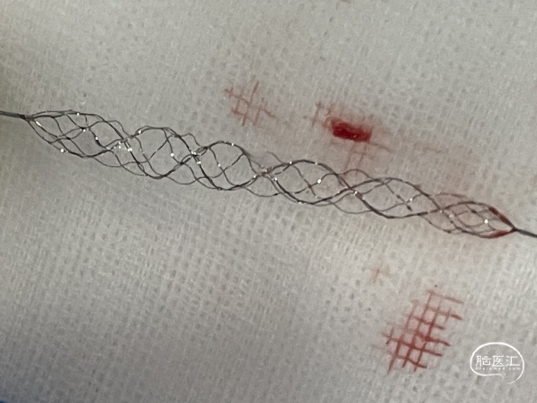

前送5F Tethys®中间导引导管至大脑中动脉M1段,在负压抽吸下将Syphonet®取栓支架回收至中间导管内,并缓慢回撤Tethys®中间导引导管至C5段,持续负压下将Syphonet®取栓支架撤出,抽吸注射器内无明显血栓,支架上可见1mm血栓碎片,术中观察患者意识、肢体功能较前无明显变化。

保护伞装置下,处理C1段狭窄:

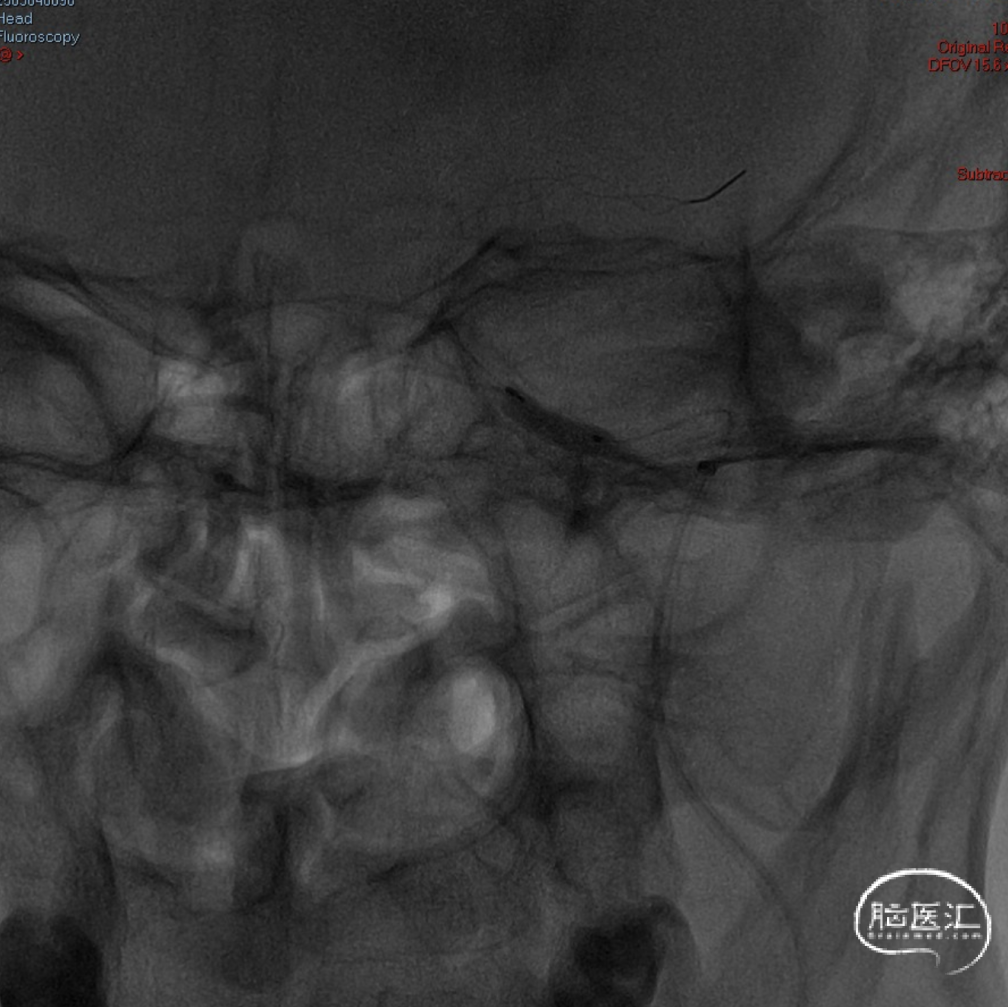

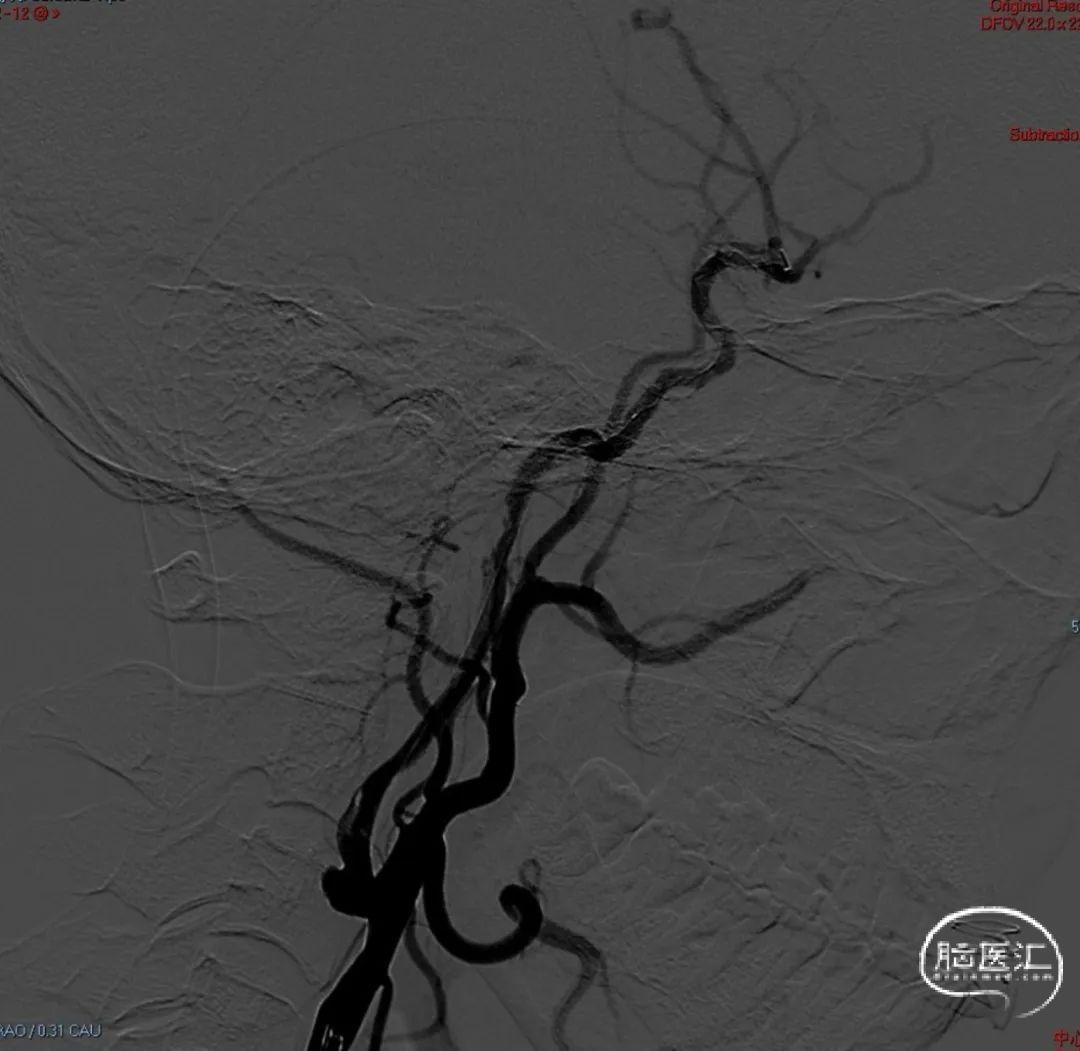

· 沿5F Tethys®中间导引导管送入3.5-5.5mm×300cm 保护伞于C5段释放,同轴送入Sterling 4.0mm×30mm 球囊扩张导管并覆盖C1段最狭窄处理,以14atm扩张维持约5秒并迅速释压,观察约1分钟患者心率及血压无明显变化,且意识及肢体功能无明显改变,复查造影示C1段狭窄较前明显改善。

· 撤出球囊导管送入7.0×40mm 自膨式支架,在路图及造影下定位,于狭窄处释放,再次造影提示C1段残余狭窄<10%,保护伞处近端造影剂充盈欠佳。

· 遂再次送入 3.0×12mm SacSpeed®球囊扩张导管于C1段远端以8atm扩张,并逐渐释放,同时跟进中间导管至C5段,继续前送中间导管在负压抽吸下将保护伞回收至中间导管内,并持续负压下将保护伞撤出,保护伞及抽吸注射器内无明显血栓碎片,撤出中间导管、8F Guiding。

术后情况

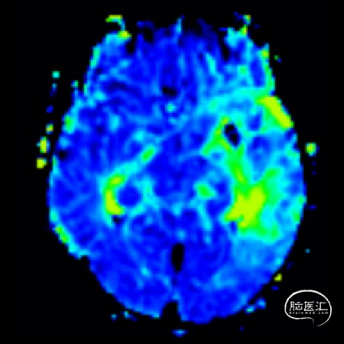

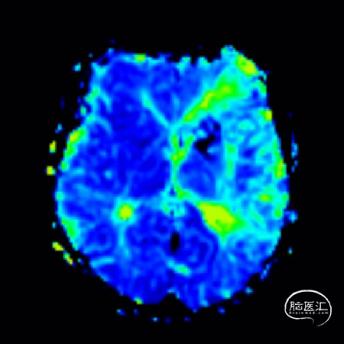

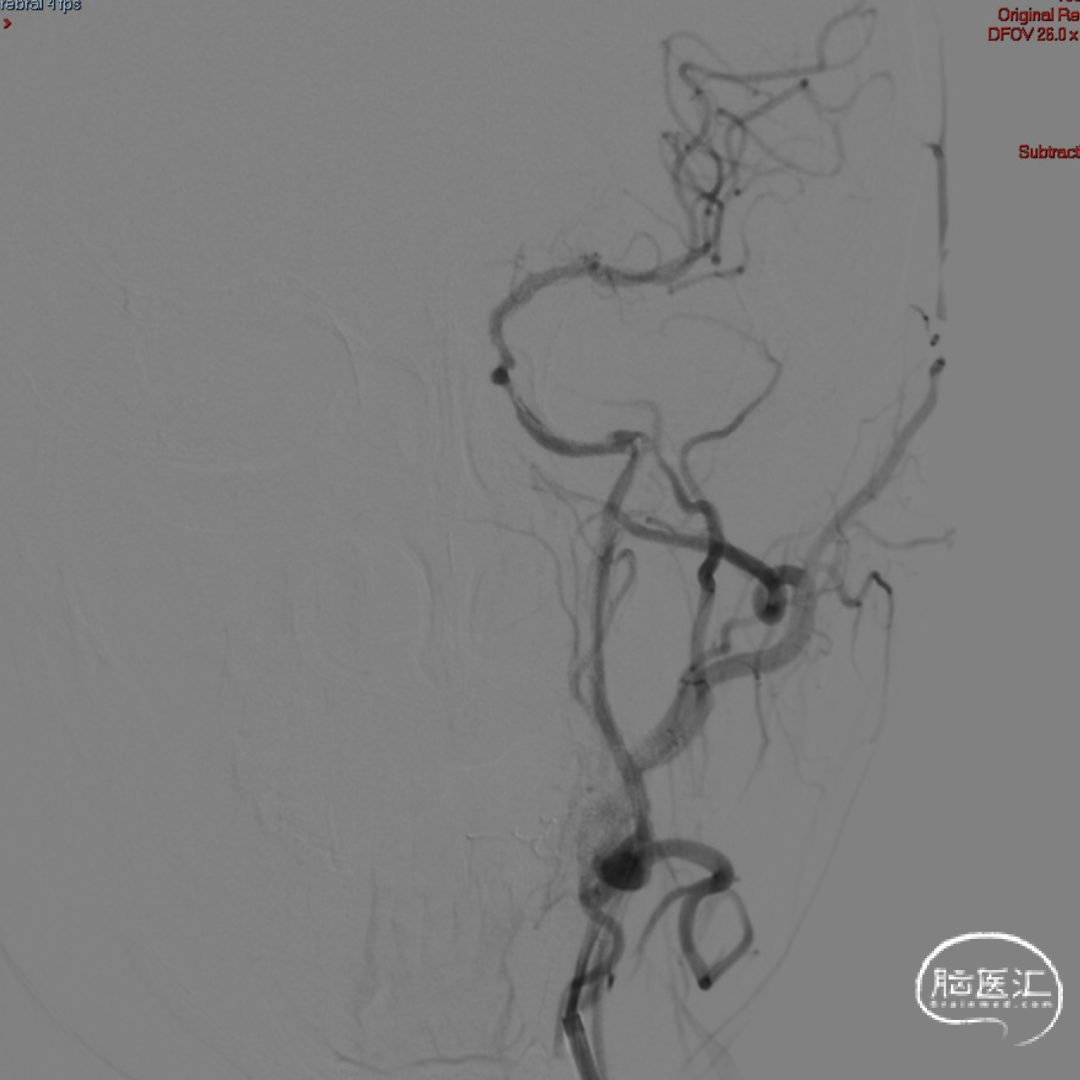

术后即刻影像。

支架植入后造影提示残余狭窄约10%。术中患者生命体征稳定,术后患者恢复良好出院,继续抗血小板聚集及他汀类药物治疗。

病例小结

该疾病及其诊疗现状:

颅内动脉闭塞(Intracranial Artery Occlusion, ICAO)是导致缺血性卒中的重要病因之一,常见于高血压、糖尿病、高脂血症等动脉粥样硬化高危人群。研究表明,有症状的颅内动脉闭塞是不良预后、复发性卒中和死亡的独立预测因素[1,2]。其发病机制主要包括低灌注和血栓栓塞,长期低灌注可导致脑组织慢性缺血,进而引发认知功能障碍和神经功能缺损[3,4]。即使接受了最佳药物治疗,部分患者仍会进展为完全闭塞或反复出现缺血性症状[5,6]。

目前,颅内动脉闭塞的治疗主要包括药物治疗和血管内再通技术。抗血小板聚集、调脂稳斑及改善脑灌注是基础治疗措施,但对于药物治疗效果不佳的患者,血管内再通技术(如球囊扩张、支架置入)逐渐成为重要选择[7,8]。近年来,COSIS技术(Chronic artery OccluSion recanalization with the Intracranial protection of Stent retriever)通过取栓支架作为保护装置,降低术中栓塞风险,同时结合球囊扩张和支架置入,实现血管再通,为慢性颅内动脉闭塞的治疗提供了新的思路[9,10]。尽管血管内再通技术显示出良好的应用前景,但其长期疗效及安全性仍需进一步研究,未来需通过多中心随机对照试验明确适应症、技术规范及术后管理策略,以优化治疗方案,改善患者预后。

本病例的特点及难点:

本病例为60岁男性患者,因“右侧肢体乏力10天余”入院,术前影像提示左侧颈内动脉自起始段闭塞,右侧颈内动脉C4段重度狭窄,且左侧大脑中动脉供血区由前交通动脉及颈外动脉皮层支代偿供血。患者既往有糖尿病病史,血糖控制不详,存在动脉粥样硬化危险因素。病例特点为慢性闭塞合并近期症状加重,提示左侧颈内动脉闭塞为本次脑梗死的责任血管。难点在于:

1)闭塞段可能存在纤维化或钙化,增加开通难度;

2)术中栓塞风险高,需采用保护装置预防远端栓塞;

3)长期低灌注的脑组织在血管开通后可能出现高灌注综合征。

因此,采用COSIS技术(颅内取栓支架保护下的慢闭开通术),通过Syphonet®取栓支架作为保护装置,结合球囊扩张和支架置入,旨在实现安全有效的血管再通,改善脑灌注。

本病例治疗体会:

首先,术前充分评估影像学资料,明确闭塞段的位置、长度及远端血管条件,是制定个体化手术方案的关键。其次,COSIS技术的应用显著降低了术中栓塞风险,Syphonet®取栓支架的远端网篮设计可有效捕获逃逸血栓,同时其推送导丝作为工作导丝,简化了操作流程,减少了反复交换,提高了手术效率。此外,术后密切监测患者生命体征,优化药物治疗方案,是预防再狭窄和高灌注综合征的重要措施。本病例的成功治疗进一步验证了COSIS技术在慢性颅内动脉闭塞开通术中的安全性和有效性,为类似病例提供了参考。

梅斌

武汉大学中南医院

二级主任医师,硕士生导师,医学博士。

武汉大学中南医院神经科行政主任。

中国医师协会神经内科医师分会第六届委员;中国卒中学会神经介入分会委员;中国卒中学会脑血流与代谢分会委员;中国研究型医院学会介入神经病学专业委员会常务委员;中国研究型医院学会脑小血管病专委会常务委员;湖北省抗癫痫协会副会长;湖北省脑血管病防治学会副会长;湖北省医学会神经病学分会脑血管病学组副组长;湖北省神经血管介入诊疗技术医疗质量控制中心副主任委员;武汉医学会神经血管介入分会副主任委员;武汉医师协会神经内科医师分会第二届委员会副主任委员。

专业方向:脑血管病及缺血性脑血管病诊断与介入治疗,帕金森病、 癫痫诊断与治疗。

孙冬

武汉大学中南医院

副主任医师,硕士生导师,神经内科副主任。

专业领域:脑血管病的介入诊疗、脑血管病与认知障碍。

中国卒中学会第二届青年理事会理事;湖北省医学会神经病学分会神经介入学组副组长;武汉医学会神经病学分会头痛学组副组长;湖北卒中学会青年委员会副秘书长。

科研:2017年获湖北省科技进步奖一等奖1项(第3完成人),主持国家自然科学基金1项,参与国家重点研发计划子课题1项(子课题骨干),发明专利2项,以第一作者或通讯作者发表SCI论文及国家级刊物论文10余篇。

邹利

武汉大学中南医院

中共党员,博士,武汉大学中南医院神经内科副主任医师,硕士生导师。

美国Howard University访问学者,加拿大McGill University博士后。

武汉大学杏林导师,武汉大学中南医院特聘副研究员。

湖北省脑血管病防治委员会神经重症专委会委员;湖北省中西医结合学会脑心同治专委会委员;武汉市医学会神经病学分会青年委员。

主要从事神经介入、神经退行性疾病以及神经重症。

研究专长包括脑血管及神经介入、神经退行性疾病(如帕金森病和阿尔茨海默病)及神经重症。擅长急慢性脑血管病(脑梗死、脑动脉狭窄等)的诊疗,对帕金森病(震颤、运动迟缓等)和神经系统危重症有丰富的临床经验,尤其擅长颅内外动脉狭窄支架植入、缺血性脑卒中超早期血管内机械取栓、吸栓等神经血管介入诊疗技术。

主持国家自然科学基金青年基金、湖北省自然科学家基金优秀青年项目、中南医院院级重点科研项目。发表SCI论文20+篇,总IF 90+分。

❖

梅斌教授带领的团队由老、中、青三代成员组成,成员之间相互协作、优势互补。团队不仅在临床工作中取得了显著成就,还积极开展科研工作,致力于推动神经介入技术的发展与创新。本病例的成功实施,体现了团队在慢性颅内动脉闭塞开通术中的技术优势和创新精神,也为未来类似病例的治疗提供了宝贵经验。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。