点击图片,观看精彩直播及往届录播

2025年3月12日,备受全球神经介入领域关注的埃森高级介入手术直播课程(ALICE 2025)在德国埃森盛大开幕。本次会议由世界著名神经介入专家、德国埃森阿尔弗雷德克虏伯医院神经介入科主任René Chapot教授领衔,汇聚了来自全球的顶尖神经介入专家,共同探讨和展示神经介入领域的最新进展和技术创新。

本次会议中,OCIN主席、海军军医大学第一附属医院刘建民教授带领中国神经介入专家团前往德国埃森现场,分享来自中国的诊疗经验与新进展,为全球同道带来中国之声,为中外学术交流搭建桥梁。

在为期三天的会议中,来自Essen、Santander、Bordeaux三地中心的专家团队将进行15台神经介入手术演示。此外,大会还设置多个讨论及演讲环节,内容涵盖动脉瘤、动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘、慢性硬脑膜下血肿、脑血管狭窄等多个病种,致力于为与会者提供一个高水平的学术交流平台。本次报道聚焦大会第三日(3月14日)精华,欢迎广大同道关注、观看、交流!

思聚埃森,理念与实践共振

复旦大学附属华山医院顾宇翔教授团队带来《慢性硬膜下血肿的治疗:未来洞见》主题报告。CSDH具有高发病率、高复发率和高致残率的特征,阿托伐他汀、氨甲环酸等药物治疗不断进展;脑膜中动脉栓塞(MMAE)颇具潜力,中国MAGIC-MT试验作为目前最大规模的临床验证带来了支持性证据。未来方向或将聚焦贝伐珠单抗、内镜下膜切除术的治疗潜力,以及AI复发预测模型和新栓塞材料的开发。

德国马丁路德·哈勒维腾贝格大学Walter Wohlegemuth教授带来《AVM电栓塞术》主题报告,详细探讨了博来霉素电栓塞治疗(BEET)对AVM的潜在效用。博来霉素通过可逆电穿孔增强疗效,利用动脉内持续灌注提高病灶内药物浓度,似乎对AVM治疗有效。临床案例显示BEET在颌面部、耳部等复杂部位AVM中可显著减少复发和出血,技术优化方向包括电极布局、输注参数标准化及多模式联合治疗(如结合栓塞剂)。未来需通过多中心研究验证长期疗效,并建立剂量-效应模型。

瑞典卡罗琳斯卡学院Fabian Arnberg教授带来《破裂动脉瘤的FD治疗》主题报告。FD适用于宽颈、破裂夹层动脉瘤的一线治疗,但会增加出血及血栓风险。神经重症监护中,抗血小板管理需谨慎,涉及药物选择、剂量调整与实验室监测等方面。影像学评估对筛查血管壁损伤、血肿分布及术后随访意义重大。复杂病例常需联合弹簧圈或双FD置入,术后早期影像学监测十分必要。EVD置入时机与抗血小板管理冲突需制定个体化策略,建议多学科协作拟定NICU管理协议。总之,FD治疗破裂动脉瘤需精准解剖重建、动态剂量调整及全程放射学监测,以此提升疗效、降低并发症风险。

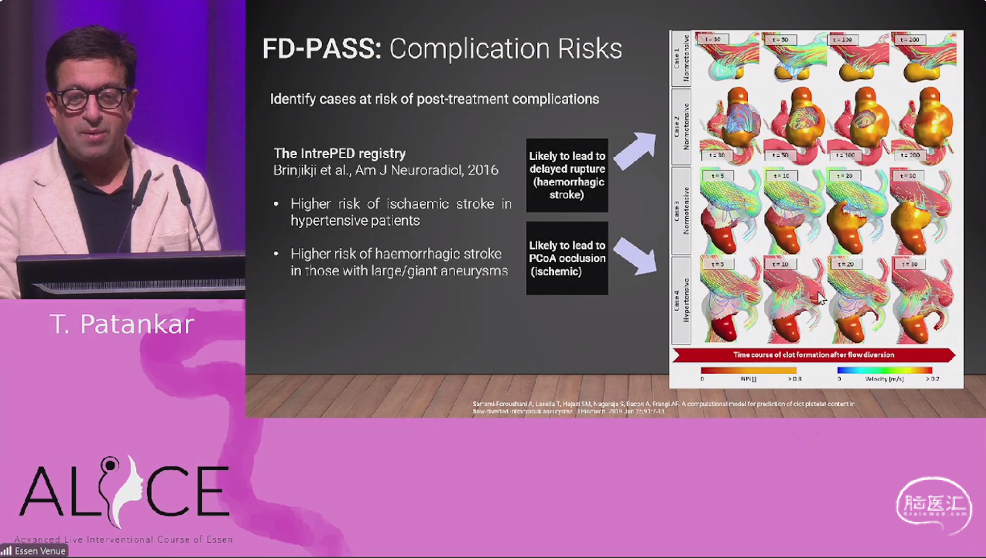

英国利兹大学Tufail Patankar教授带来《巨大动脉瘤的FD治疗》主题报告。未经治疗的巨大动脉瘤破裂和死亡风险较高,治疗选择需综合考量患者年龄、破裂状态、动脉瘤形态及医疗团队经验,FD治疗具有一定合理性,但也存在显著技术挑战,包括支架展开困难和延迟性破裂风险。关键临床实践表明,结合弹簧圈栓塞可提高闭塞率,但需平衡抗血小板治疗风险。多中心研究强调,后循环动脉瘤接受FD治疗后的神经发病和死亡风险高于前循环动脉瘤。值得注意的是,国际协作研究正在通过计算流体力学模拟预测延迟性破裂,旨在优化FD的精准治疗策略。

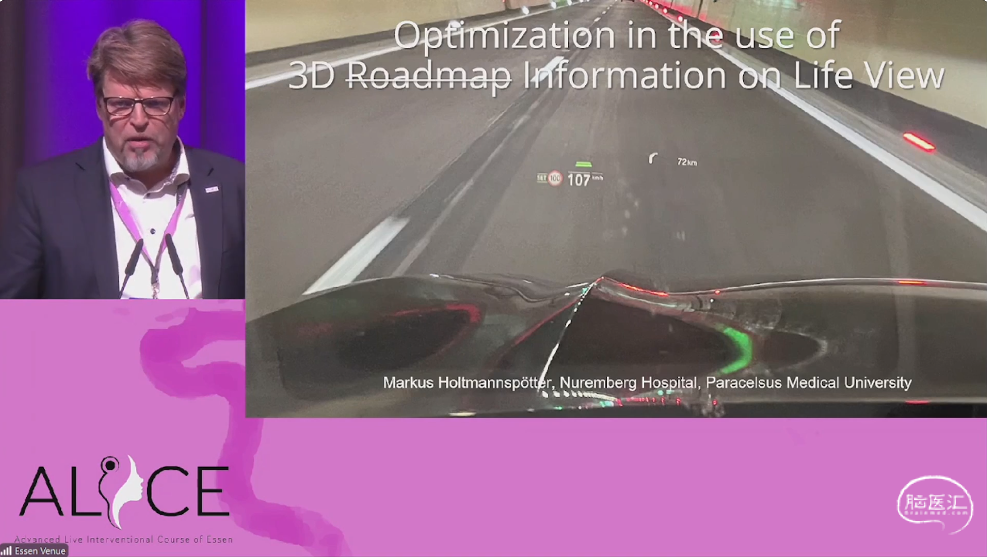

德国纽伦堡医院Markus Holtmanspötter教授带来《优化3D路径图的使用》主题报告。多模态3D数据融合与实时覆盖显示技术可大幅提升动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘和动脉瘤的解剖可视化程度。临床中,彩色编码血管标记搭配头戴式显示系统,有助于显著提高术中对供血动脉、引流静脉的定位精度,尤其在后颅窝等复杂区域。该技术还可加强介入团队与神经外科协作,借虚拟球囊模拟等技术实现动脉瘤颈立体评估。目前栓塞引导工具存在操作复杂、界面不直观问题,不过软件迭代已实现双平面3D路径同步显示,后续还需整合自动化血管追踪功能来进一步提升效率。

英国利兹教学医院Fathallah Islim教授带来《基底动脉梭形动脉瘤:来自埃森的70例患者经验》主题报告。据德国埃森治疗经验,基底动脉梭形动脉瘤具有高死亡率和显著生长特性,相关患者大多采用分期治疗策略。研究发现,动脉瘤较小时进行早期干预更安全有效;支架联合FD可降低缺血并发症;椎基底动脉受累长度与临床恶化显著相关。同时,需建立前瞻性研究来验证早期干预策略,并建议通过MR监测代替单纯血管造影评估。

颅内破裂动脉瘤:手术夹闭 vs EVT?

ISAT II试验结果新鲜出炉

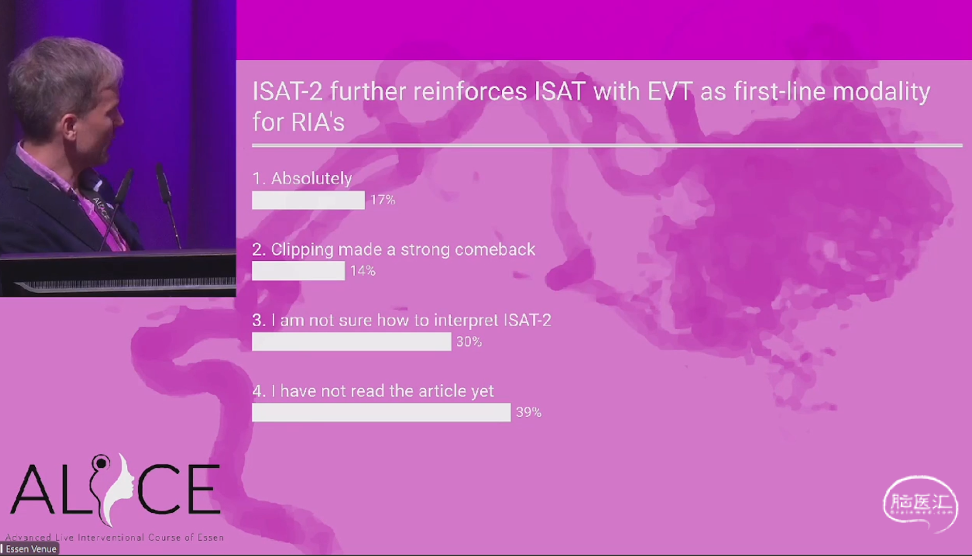

加拿大阿尔伯塔大学Tim Darsaut教授在ALICE 2025会议现场正式报告了“国际蛛网膜下腔动脉瘤试验II(ISAT II)”的最终结果。ISAT II试验旨在评估手术夹闭与血管内治疗在颅内破裂动脉瘤患者中的疗效差异。

<<左右滑动 查看更多>>

研究结果显示:1)两组1年临床预后(mRS>2)无显著差异(手术组30% vs 血管内治疗组27%);2)手术组动脉瘤完全闭塞率显著更高(70% vs 40%),再出血风险较低(1例 vs 5例);3)血管内治疗组住院时间显著缩短(中位14天 vs 21天)。研究受限于样本量不足、非盲法评估及长期随访数据缺失。总体而言,对于复杂破裂动脉瘤(MCA、宽颈、大型动脉瘤等)而言,手术也许仍具有重要意义,而血管内治疗技术进步需更多高质量研究验证。

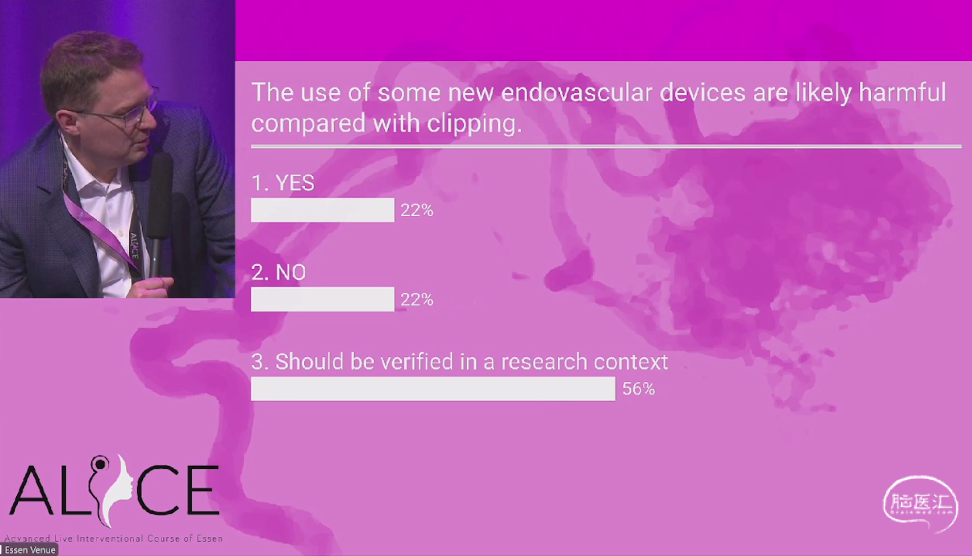

ISAT II试验结果一经公布,便在现场引发热烈反响。与会专家及现场观众围绕两大关键话题展开投票和深入讨论。其一,“ISAT II的结果是否进一步支持EVT作为破裂动脉瘤一线治疗”;其二,“使用新型EVT器械相较于夹闭是否可能有害”。ISAT II试验数据为颅内破裂动脉瘤治疗方案的选择提供了新视角,而此次讨论也将为临床实践中破裂动脉瘤治疗方式的抉择带来重要参考。

术领前沿,5台手术续力演绎精彩

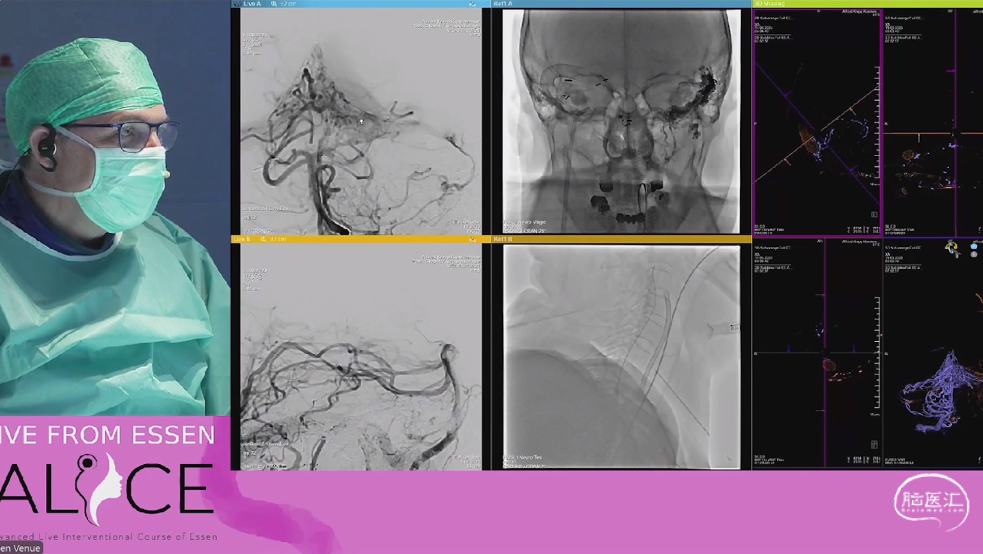

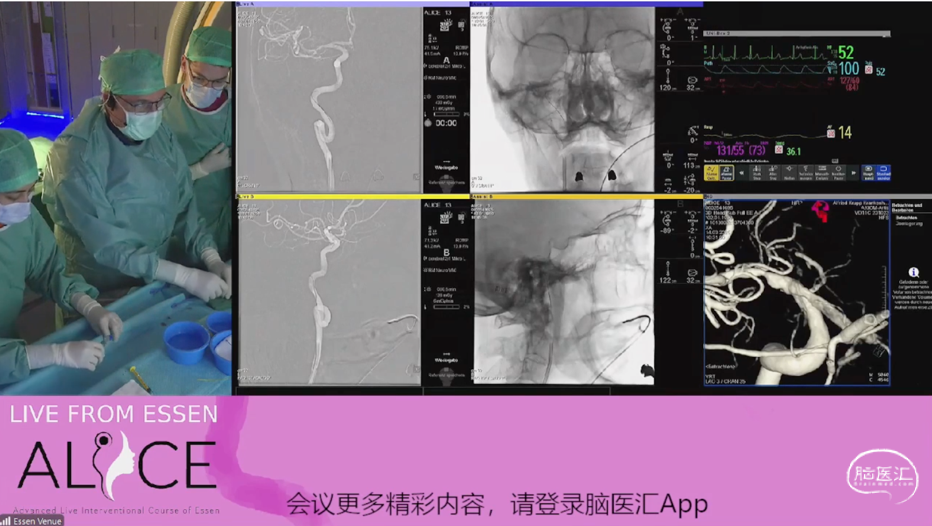

患者女,60岁,复杂DAVF,左侧窦及窦汇区域受累,呈现多支动脉供血及复杂静脉引流,既往经静脉栓塞后仍存在残余分流。治疗团队采用多模态策略,经静脉球囊辅助栓塞联合动脉超选Onyx栓塞,辅以双球囊技术控制逆流。

专家们提示,术中需权衡栓塞对小脑静脉引流的影响,规避脑干穿支非靶栓塞风险;术后需长期抗凝并严格管理血压,在预防血栓的同时避免血压波动致出血。同时,专家们分析了栓塞材料选择趋势,强调了分期栓塞、静脉窦保护技术及器械-药物联合的并发症处理方案。

患者男,40岁,高血压,右侧ICA发现13毫米动脉瘤,前脉络膜动脉起源于动脉瘤基底,正在接受双抗血小板治疗。治疗采用双侧股动脉入路,经前交通动脉导航微导管,并用球囊临时阻断大脑前动脉A1段,放置弹簧圈并植入支架以增加瘤颈处支撑密度,同时避免覆盖前脉络膜动脉。

专家们对于是否纳入A1段治疗存在争议,同时探讨了球囊阻断位置、支架与弹簧圈放置顺序,以及支架尺寸、弹簧圈规格等器械选择与使用,并关注FD使用时的血栓形成、血管闭塞风险和对前脉络膜动脉的影响。此外,有专家提出分期手术,先放置血流导向装置,待血管重塑后再行弹簧圈栓塞,以提升安全性和有效性,但需权衡患者身体状况和多次手术耐受性。

患者存在症状性大脑中动脉(MCA)狭窄,同侧颈内动脉(ICA)有扁桃体袢。治疗团队先尝试用球囊沿袢进行导航,而后使用球囊进行经皮腔内血管成形术(PTA),在操作时缓慢充气,维持1分钟后完全放气。接着置入支架,根据血管解剖情况调整导管操作,避免损伤血管,术后对MCA和ICA进行检查。

专家们讨论了球囊导航与操作要点,强调缓慢充气对减少血管纤维化组织拉伸、提升治疗稳定性的重要性,同时分析了药物洗脱球囊的使用价值及潜在的益处验证需求,以及冠状动脉支架在各地区的使用情况和局限性。

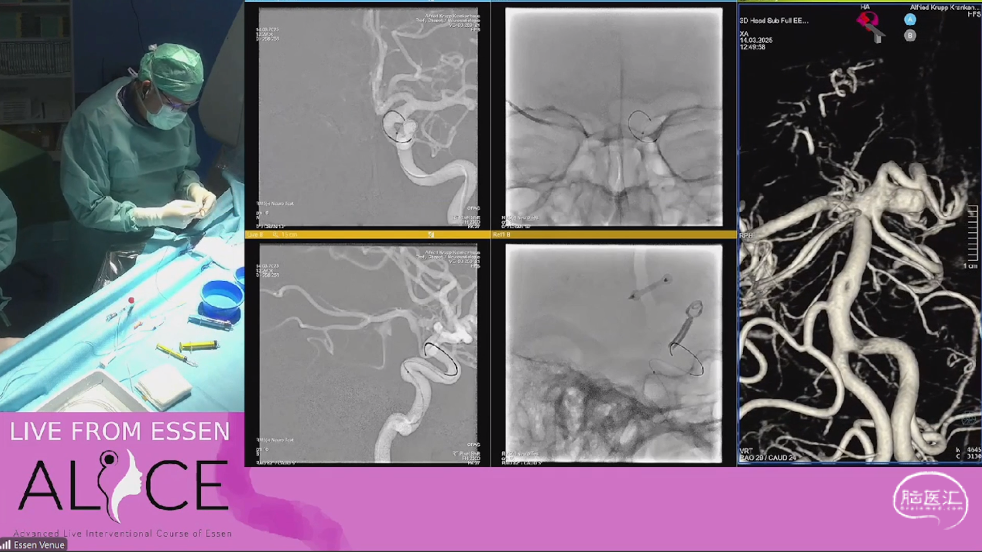

患者为未破裂的右侧MCA和左侧小脑上动脉(SCA)动脉瘤,右侧MCA动脉瘤曾接受夹闭手术,此次治疗左侧SCA动脉瘤。采用双侧股动脉入路,先尝试用球囊辅助将微导管导航至合适位置,随后放置支架使SCA由大脑后动脉供血,从而将动脉瘤与血流隔离。

专家们针对SCA动脉瘤的解剖特殊性,探讨了单纯弹簧圈栓塞、支架辅助弹簧圈栓塞、FD治疗等多种方案的优缺点,并关注到选择合适长度支架降低放置缩短风险,以及如何避免操作中损伤血管和血栓形成等并发症的问题。

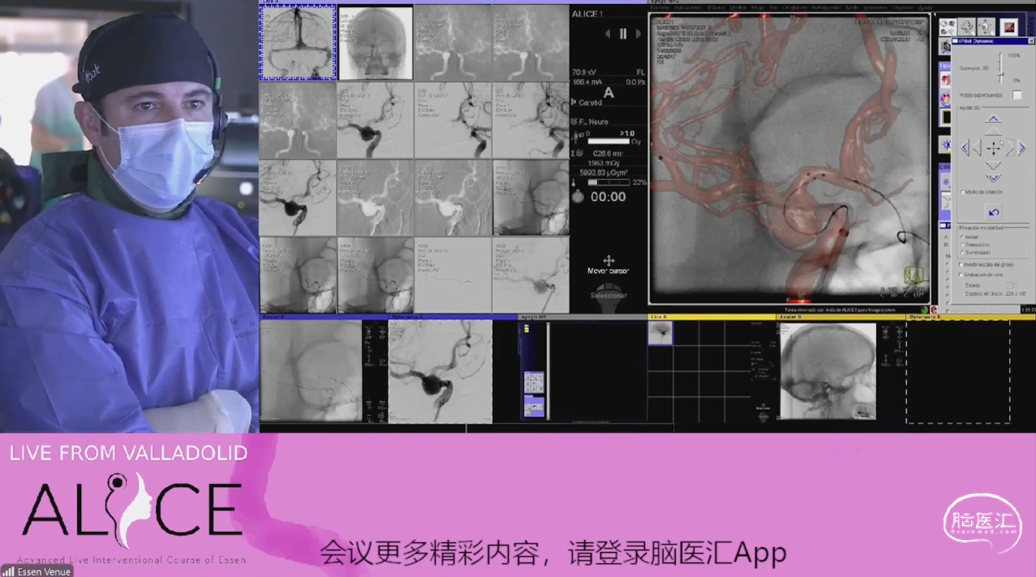

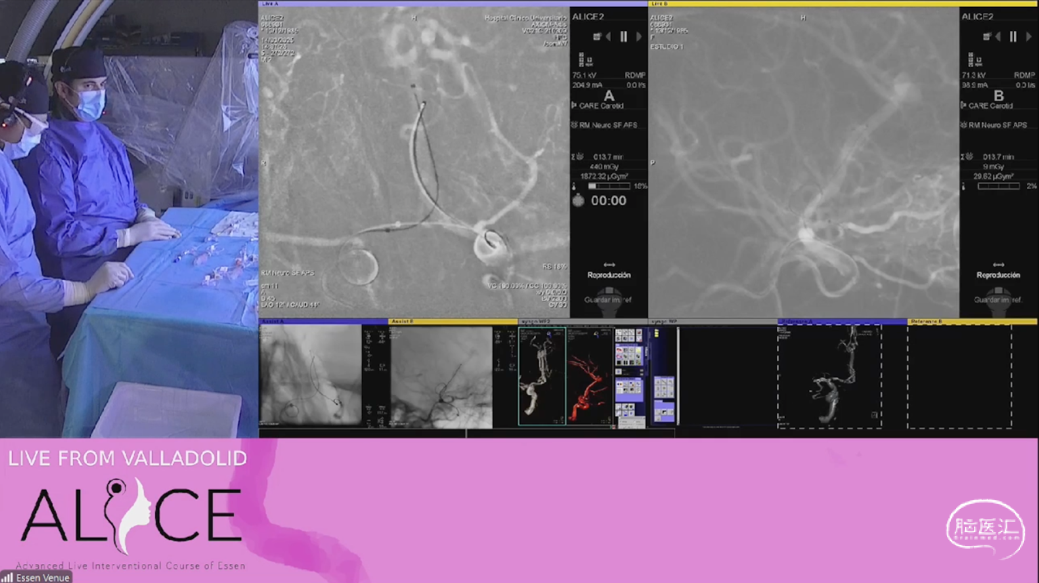

患者女,38岁,重度吸烟者,患有基底动脉分叉部动脉瘤,伴有头痛症状。采用双侧股动脉入路,采用双支架(Silk Vista + Atlas)结合弹簧圈栓塞进行治疗。治疗中首先经微导管将Silk Vista放置在动脉瘤颈部,以减少血流对动脉瘤的冲击,同时避免完全覆盖分支血管。随后放置Atlas以进一步稳定血管结构,并通过微导管放置弹簧圈,对动脉瘤进行栓塞。

专家们探讨了术者所选材料的优势和适用性,特别关注支架放置时近端缩短的问题,强调要精确操作以避免误栓分支血管。此外,专家们还讨论了通过调整支架位置、使用弹簧圈稳定支架,以及利用影像学手段辅助操作和评估效果等技术应用。

至此,ALICE 2025圆满收官。这场为期三天的学术盛会,汇聚全球神经介入领域精英,前沿成果不断涌现。专家们深度交流,在思维碰撞中为领域发展指明新方向。

尤为值得关注的是,由OCIN主席、海军军医大学第一附属医院刘建民教授领衔的中国专家团队深度参与其中,凭借扎实深厚的专业素养与丰富多元的临床经验,在会议各个环节中博采众长。他们不仅将我国神经介入领域的技术与进展分享给世界,充分彰显中国神经介入人的求索精神,更为中国乃至全球脑血管病诊疗的发展注入强大动力,助力学科迈向新高度。

期待明年,我们继续在ALICE中相聚,共襄盛举,为学科发展贡献智慧与力量。ALICE学术盛会,我们明年再见!

点击图片,观看精彩直播及往届录播

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。