本次「精选编译」由王文佳医师编译,为大家带来《血管内治疗硬脑膜颈动脉-海绵窦瘘:系统回顾》,欢迎大家阅读分享!

来自美国密歇根大学神经外科的Edward S Harake调查了基于血管内治疗的dCCFs患者的临床特征,并评估血管造影和临床结果,相关结果于2024年8月在线发表在《Interventional Neuroradiology》上。

——摘自文章章节

【REF: Edward S Harake, et al. Interv Neuroradiol. 2024 Aug 8:15910199241272595. doi: 10.1177/15910199241272595】

硬脑膜颈动脉-海绵窦瘘(dCCFs),也称为间接颈动脉-海绵窦瘘,是指动脉系统与海绵窦内静脉系统之间的异常连接,通常采用血管内治疗。来自美国密歇根大学神经外科的Edward S Harake调查了基于血管内治疗的dCCFs患者的临床特征,并评估血管造影和临床结果,相关结果于2024年8月在线发表在《Interventional Neuroradiology》上。

研究者收集了文献报道的患者数量、人口统计学信息、临床症状、瘘管病因、Barrow分级和栓塞材料等数据。结果指标包括瘘管封闭程度、术后症状、并发症和平均随访时间。

初步文献检索后,去除重复项,共获得1362项研究。随后对所有标题和摘要进行审查,筛选出485项相关研究。排除了未提供全文的研究、重复标题和个案报告。对剩余的220项研究进行全文阅读,最终纳入52项研究(图1)。这52项研究中,共包括736名接受血管内治疗的dCCFs患者,涉及817个dCCFs。15项研究提供了经动脉治疗的数据,23项提供了经股动脉-经静脉的数据,18项研究提供了经眼眶的数据,4项研究提供了直接经面部的数据。一些研究包含了多种方法。所有研究的偏倚风险均不显著。

图1. PRISMA流程图,用于研究选择。

在15项纳入的研究中,涉及157名患者和168个dCCFs接受经动脉治疗(表1)。加权平均年龄为50.8岁,68%的患者为女性。10项研究提供了45例患者的Barrow分级信息,最常见的是C型(49%),其次是D型(38%)和B型(13%)。14例(25%)因创伤引起。145例(99.3%)患者记录了眼眶症状,最常见的是结膜水肿(24%)、突眼(22.8%)、杂音(22.1%)和复视/颅神经(CN)麻痹(13.8%)。

表1. 经动脉途径。

dCCFs的血管造影特征,包括静脉引流和动脉供血。最常见的引流途径为经上矢状窦(SOV)和岩下静脉(IPS),分别报告了28例和17例。动脉供血最常涉及颈外动脉(ECA)分支(53例,包括ECA单独和ECA-ICA),常见的颌内动脉分支包括脑膜动脉(12例)、脑膜中动脉(7例)、咽升动脉(1例)和茎突动脉(1例)。虽然仅涉及ICA分支的情况较少报道,但最常见的ICA分支是脑膜垂体干分支(3例)。

经动脉治疗的总体成功率为75.6%(127/168)。可拆卸球囊栓塞的成功率为68.8%(11/16),颗粒物(聚乙烯醇和Ivalon)的成功率为71.0%(22/31),液体栓塞(如Onyx,nBCA/IBCA)的有效率为74.2%(23/31)。使用线圈单独或与液体栓塞/颗粒物联合使用时,75%(6/8)的瘘管被封闭。此外,由于脑血管造影对岩下静脉、面部静脉和前上矢状窦的可视化不足,有两名患者成功接受了分流支架治疗。这两名患者开始接受双重抗血小板治疗(DAPT)。有一项研究未报告材料特异性的瘘管封闭情况,因此仅纳入了总体封闭率。临床结果在10项研究中报告,90%(45/50)的患者症状长期改善。尽管没有术后死亡事件,但有3名患者经历了短暂性脑缺血发作(TIA)/卒中和颅神经麻痹。还有10例(13%)出现了临床症状和瘘管复发。

在23项研究中,共涉及476名患者和544个dCCFs,接受了经股动脉-经静脉的血管内治疗(图2,表2)。这些患者的加权平均年龄为58.7岁,72%为女性。13项研究报告了111例患者的Barrow分类,最常见的是D型(76.6%),其次是B型(13.5%)和C型(9.9%)。所有病例均非创伤引起。137名患者中报告了眼眶症状,包括结膜水肿(59.1%)、突眼(42.3%)、复视/颅神经麻痹(43.8%)和杂音(7.3%)。考虑到瘘管解剖学,静脉引流通过眶上静脉(SOV)和岩下静脉(IPS),分别报告了107例和46例。经IPS途径的血管内治疗报告了147例,经SOV途径报告了46例。

图2. 一个Barrow B型硬膜动脉-海绵窦瘘患者通过经静脉股动脉途径治疗的病例。

(A)MRI显示左眼球突眼、肌肉扩张及由于静脉淤血和眼内压增加而出现的脉络膜脱离(箭头)。(B)MRA的轴位展示了左侧海绵窦的不对称灌注和与眶上静脉相通的明显静脉(箭头)。(C)右侧颈内动脉注射的侧向投影显示眶上静脉增粗(箭头)。(D)前后投影显示右侧颈内动脉的脑膜垂体干早期充填左侧海绵窦(箭头)。(E)经岩下静脉建立静脉通路,微导管导航至眶上静脉。未减影的(F)前后投影和(G)侧位图展示了右侧颈总动脉注射显示的线圈块(箭头),在眶上静脉和海绵窦内,完全封闭瘘管。

表2. 经静脉途径。

经静脉途径成功封闭了88.1%的瘘管(479/544)。考虑到CCF亚型,经静脉治疗成功封闭了94.1%的D型瘘管(80/85)、93.3%的B型(14/15)和72.7%的C型(8/11)。线圈栓塞在86.6%的病例中治疗成功(304/351),其中D型瘘管的成功率为88.7%(47/53),C型为71.4%(5/7),B型为100%(4/4)。使用不同液体栓塞的组合的栓塞成功率为100%(22/22),包括Onyx(12/12)和nBCA/IBCA(8/8)。有4例TIA/卒中、25例颅神经麻痹、5例出血和3例视力下降,但没有死亡病例。临床症状和瘘管复发的情况有4例。

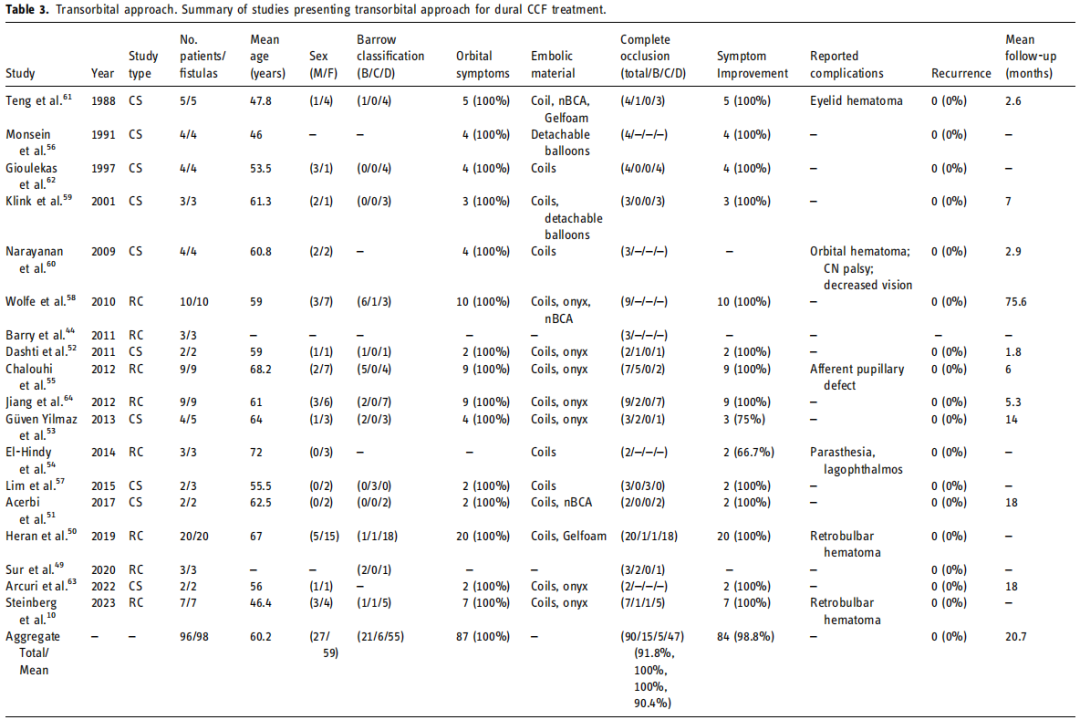

18项研究涉及96名患者和98个dCCFs的经眼眶途径(图3,表3)。患者中68.6%(59/86)为女性,整体加权平均年龄为60.2岁。64例(71.1%)病例之前通过其他血管内治疗无效。13项研究中报告了82例的Barrow分类,最常见的是D型(67.1%),其次是B型(25.6%)和C型(7.3%)。有一例为创伤引起。86名患者报告了眼眶症状,包括突眼(89.5%)、结膜水肿(77.9%)、颅神经麻痹(64.0%)和杂音(8.1%)。18例SOV和7例IPS引流。

图3. 一例Barrow C型动脉-海绵窦瘘患者接受经眼眶途径进行血管内治疗的示例。

患者因瘘管的广泛皮质静脉回流而面临高风险,且无可用的经静脉途径。(A和B)右侧颈外动脉注射的侧位投影显示了海绵窦早期填充以及多条皮质静脉回流,并引流至横窦。通过超声引导进行经眼眶的直接眶上静脉穿刺,以建立进入海绵窦的静脉通路,使用了(C)4F微穿刺导管,并通过导管获得了足够的血液回流。(D)未经减影的侧位投影显示了置入的导管:一个Headway Duo(橙色,黑箭头),具有远端和近端标记,通过5F鞘(蓝色,白箭头)导航进入海绵窦,经过一个(E)微导丝(箭头)。(F)前后位未减影图像展示了海绵窦内的线圈块。已实现完全封闭。患者在手术后需要进行眼裂松解术以减轻眼内压力。

表3. 经眼眶途径。

手术切开:

60例(61.2%)通过手术暴露进行,通过切开上睑进行。总体瘘管封闭率为90%(54/60),D型瘘管的成功率为80.8%(21/26),B型和C型为100%(分别为9/9和3/3)。使用可拆卸球囊(4/4)、线圈(14/14)和Onyx(6/6)均100%成功。线圈与液体栓塞的混合使用有效率为86.7%(26/30)。有一例出现了血肿、视力下降、暂时性感觉异常和眼睑裂开,但没有复发症状或瘘管复发的记录。

直接穿刺:

38例(38.8%)通过SOV(65.8%)、IOV(18.4%)和CS的直接穿刺(18.4%)进行。直接穿刺的瘘管封闭率为97.4%,所有亚型的封闭率均为100%(B型6/6,C型2/2,D型26/26)。线圈单独使用(4/4)和与液体栓塞结合使用(30/30)均100%有效。直接穿刺后,出现了9例血肿、1例颅神经麻痹、2例视力下降,但没有卒中或死亡病例。随访期间没有患者出现复发症状或瘘管复发。

有四项研究(一个病例系列,三个病例报告)展示了7名dCCFs患者通过直接经面部途径接受治疗(表4)。6名患者为女性,整体加权平均年龄为67.3岁。Barrow分类仅在3名患者中报告,显示2例D型和1例B型瘘管。所有患者均出现眼眶症状,两名患者有既往治疗史。

表4. 经面部途径。

所有病例均为SOV引流,其中一例还有IPS和对侧CS引流。所有病例使用线圈(2/2)和线圈与液体栓塞剂结合(5/5)均100%封闭。所有患者的临床症状均有所改善,随访期间没有报告并发症或复发情况。

研究者提供了对dCCFs四种主要血管内治疗方法的全面回顾。总的来说,现有的血管内治疗选择已经扩展,并提供了有效的解决方案,通常效果良好。虽然治疗方法的选择依赖于患者的具体情况和技术可用性,但传统的经静脉手术已成为首选的血管内治疗方法。关于直接经眼眶和经面部途径的文献日益增多,但仍需更多直接比较这些经静脉治疗的研究,以完善治疗策略。

扫描下面二维码,阅读完整内容

组 稿

张颖影 副主任医师

复旦大学附属中山医院

编 译

王文佳 医师

审 校

吴培 副主任医师

哈尔滨医科大学附属第一医院

终 审

许奕 教授

海军军医大学第一附属医院

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。