病史简介

患者男,80岁,因“右侧肢体无力伴麻木1周”于2017-12-14入院。患者于入院前1周无诱因出现右侧肢体无力伴麻木,以右手为重,症状持续未缓解。期间患者伴头晕,活动后明显,休息后减轻。既往高血压病病史。入院查体:血压150/80mmHg,心肺未见异常。专科情况:神清,语明,反应迟钝。左侧颈动脉可闻及杂音。颅神经未见异常。右侧肢体肌力IV-级,右手精细动作差,左侧肌力V级,双侧病理征(-)。NIHSS评分:4分。

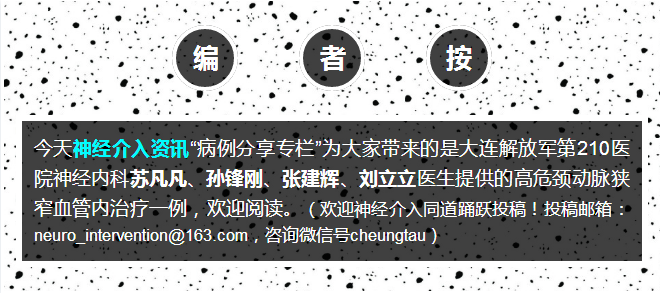

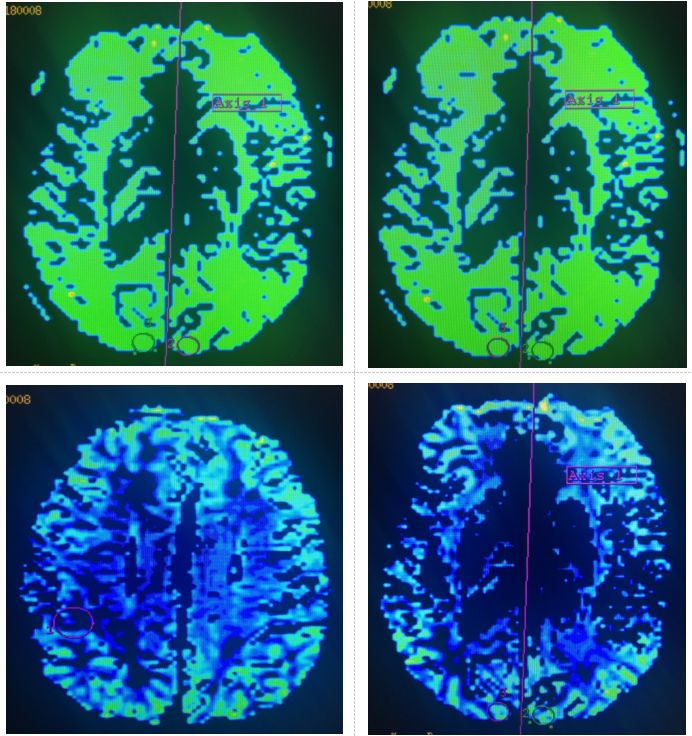

图1.头MRI+MRA示左侧枕、颞、额顶叶多发新近梗塞灶;左侧颈内动脉岩骨段重度狭窄;左侧大脑前动脉、大脑中动脉狭窄;左侧大脑后动脉远端闭塞

入院诊断:

1、脑梗死(大动脉粥样硬化,低灌注)

2、高血压病2级(很高危)

诊治经过

患者临床表现为右侧肢体无力、麻木,定位于左侧半球,定性为缺血性脑血管病。头颅MRI+MRA明确为左侧半球前、后循环均有缺血病灶,且颅内段血管多支狭窄/闭塞,符合责任血管的低灌注表现。但真的是这样吗?

仔细阅片,可见左侧颈内动脉岩骨段及颅内段血管似乎存在重度狭窄,但左侧颈内动脉岩骨段以下部位整体血管较对侧颈内动脉偏细,这时我们就有理由怀疑患者的左侧颈内动脉起始部可能也存在狭窄,且患者查体时听诊可闻及左侧颈动脉杂音。到底是不是这样呢?于是,我们预约了颈动脉超声检查。

颈动脉超声示:左侧颈内动脉远端距离颈总动脉分叉处2.1cm处见一中-低回声充填,腔内未见血流显示。

这时似乎诊断更为明确了:患者因左侧颈内动脉起始部极重度狭窄,伴岩骨段狭窄,导致低灌注,从而出现临床症状。由此,患者诊断明确,应该具备介入治疗指征。为进一步明确患者颅内血供情况,我们进行了多模核磁评估。

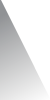

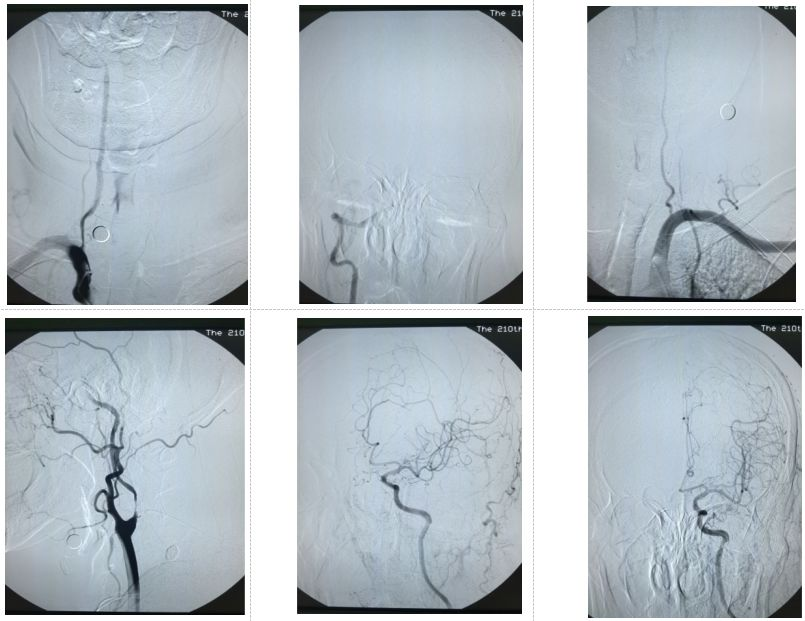

图2. 核磁灌注成像示左侧枕叶、左侧半卵圆区脑血容量(CBV)值升高,平均通过时间(MTT)延长,脑血流量(CBF)升高,达峰时间(TTP)延长

至此,患者诊断:

1、 脑梗死(大动脉粥样硬化,低灌注)

2、 左侧颈内动脉起始部狭窄

3、 左侧颈内动脉岩骨段狭窄

考虑患者存在大血管狭窄,核磁灌注提示左侧半球低灌注,再发卒中的风险极大,具备介入治疗指征,但存在术后高灌注的风险。向患者家属详细交代病情及介入治疗的相关风险后,家属同意进行介入诊治。于2017-12-20拟局麻下行脑血管造影+左颈内动脉起始部及岩骨段支架成形术。

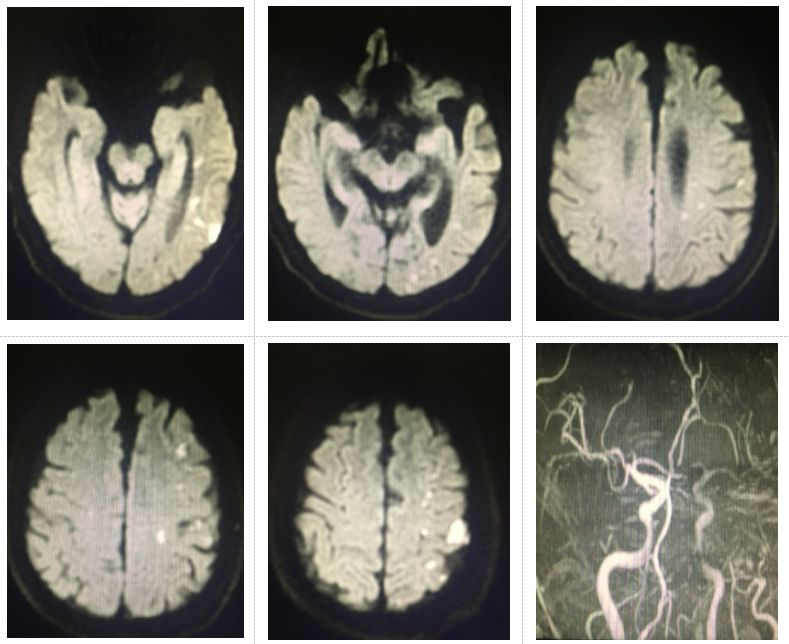

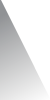

图3.DSA示右侧椎动脉起始部长段重度狭窄,颅内血流稀疏;左侧椎动脉发育不良;左侧颈内动脉起始部极重度,岩骨段及颅内大血管未见明确狭窄,颅内血流稀疏

至此,柳暗花明,拨云见日。患者的诊断最终明确:1、左侧颈内动脉起始部重度狭窄2、右侧椎动脉起始部重度狭窄。两条责任血管均重度狭窄,导致的颅内灌注偏低出现临床症状,MRA上的左侧颈内动脉岩骨段及颅内血管狭窄系因颈内动脉血流减少导致的“狭窄”假象。对于合并后循环狭窄的前循环病变,手术策略应该是先行右侧椎动脉支架成形,同期行左侧颈内动脉支架成形。

手术过程

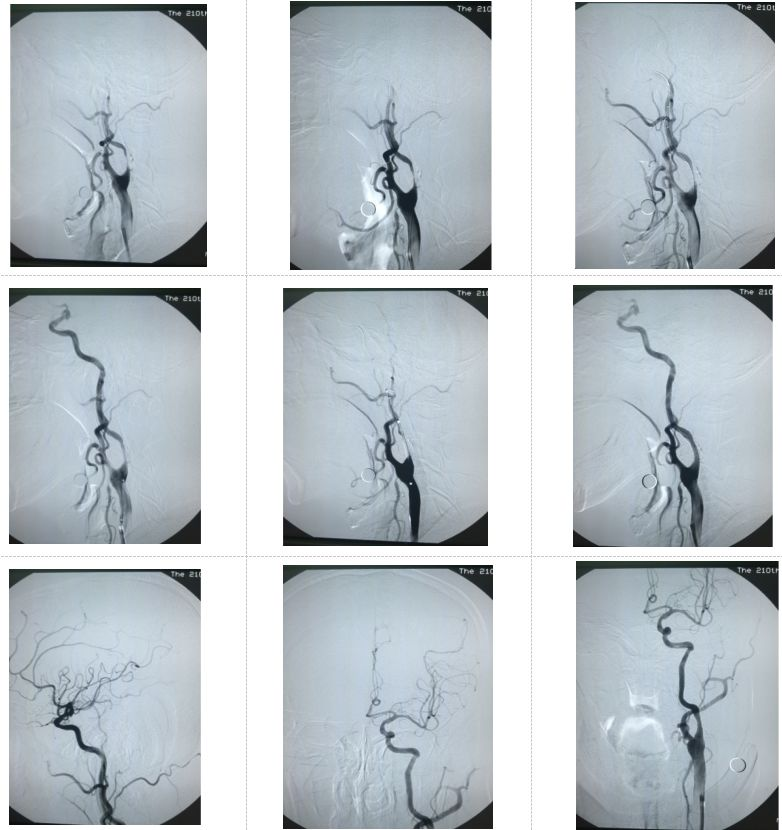

一、右侧椎动脉支架置入术

1、 6F导引导管送至右侧锁骨下动脉

2、 NS 0.014导丝通过狭窄段至V2段

3、 4.0*30mm球囊支架定位释放

图4.右椎动脉支架成形术

二、左侧颈内动脉支架置入术

1、8F导引导管,5F多功能导管同轴技术送至左侧颈总动脉末端

2、2.0*20mm球囊6ATM预扩狭窄段

3、 雅培NAV6 5.0mm保护伞通过狭窄段于颈内动脉岩骨段释放

4、4.0*30mm球囊6ATM预扩

5、雅培Acculink 8/40mm支架定位释放

6、回收保护伞

图5.左侧颈内动脉支架成形术

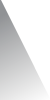

术后为预防高灌注损伤,积极控制血压在110/70mmHg水平,并给予依达拉奉注射液清除自由基,继续双抗、他汀降脂及内科治疗,患者病情平稳,未出现新发神经系统症状及体征。术后次日,复查头颅CT示颅内未见出血及高灌注表现。患者血压逐渐调整至130/80mmHg水平,病情稳定,右侧肢体无力、麻木缓解,术后第3日顺利出院。

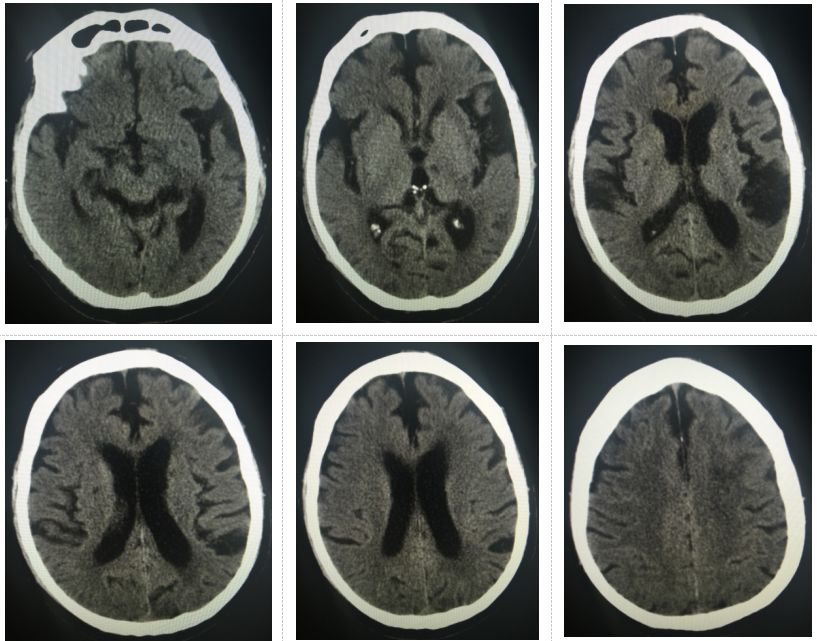

图6.术后次日头颅CT示颅内未见出血

讨论

本例患者的诊治由最初的MRA提示左侧颈内动脉岩骨段狭窄,到彩超发现左侧颈内动脉起始部重度狭窄乃至闭塞改变,直至DSA才明确右侧椎动脉起始部狭窄及左侧颈内动脉起始部重度狭窄,导致颅内低灌注出现临床症状。通过本例患者,我们认为DSA是诊断脑血管病的金标准,虽然无创检查可以提示大部分的缺血性脑血管病,但由于血流动力学障碍导致的远端血管塌陷或假性狭窄乃至闭塞假象在临床中仍较常见。对于本例患者,高龄,左侧颈内动脉极重度狭窄,合并右侧椎动脉狭窄,若不能及时接受介入治疗,随时存在急性大血管闭塞出现恶性卒中的可能,但处理任何一处病变,均存在再灌注或过度灌注损伤的可能。因此,在治疗策略上,为避免颈动脉支架术后的窦反射或术后为预防过度灌注而采取控制性低血压时出现后循环缺血,应先期行右侧椎动脉支架成形,如此可避免后循环的缺血,在术后可以更加放心的控制血压。术后该患者血压控制在110/70mmHg左右,逐渐过渡至正常血压水平。术后次日复查CT未见出血及高灌注表现,患者右侧肢体无力、麻木缓解,术后第3日顺利出院。