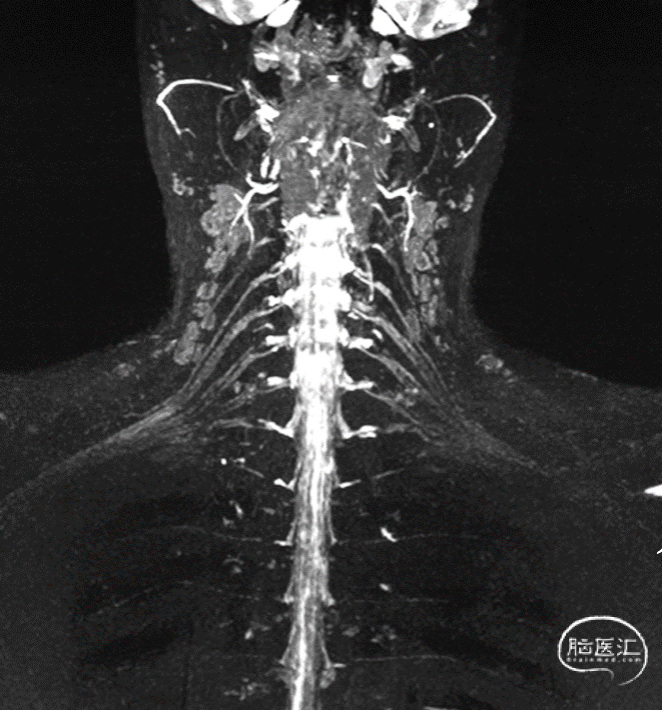

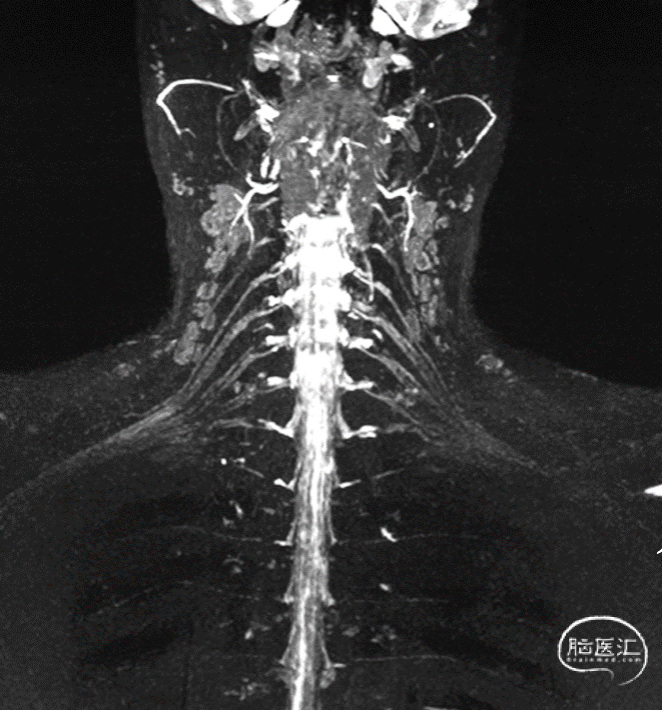

入院前完善臂丛神经磁共振:两侧臂丛神经根、干、股、束和所示相应分支显示清晰,神经形态、走行和信号未见异常(图1)。

完善全臂丛肌电图(图2)。

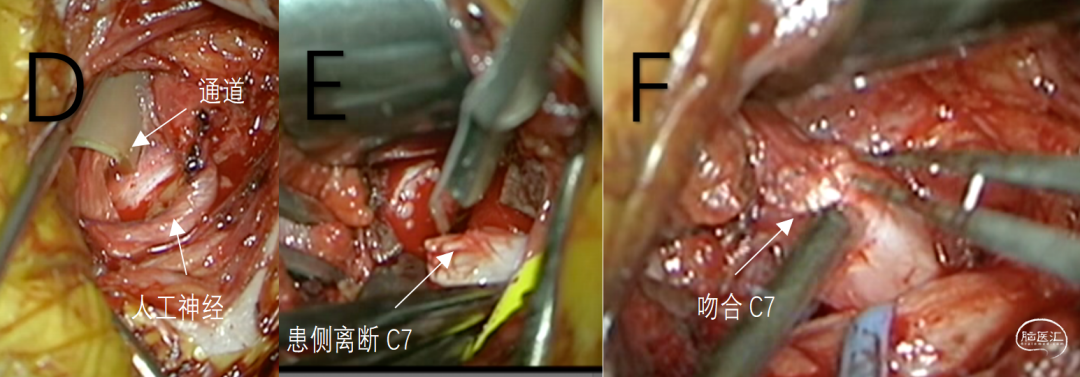

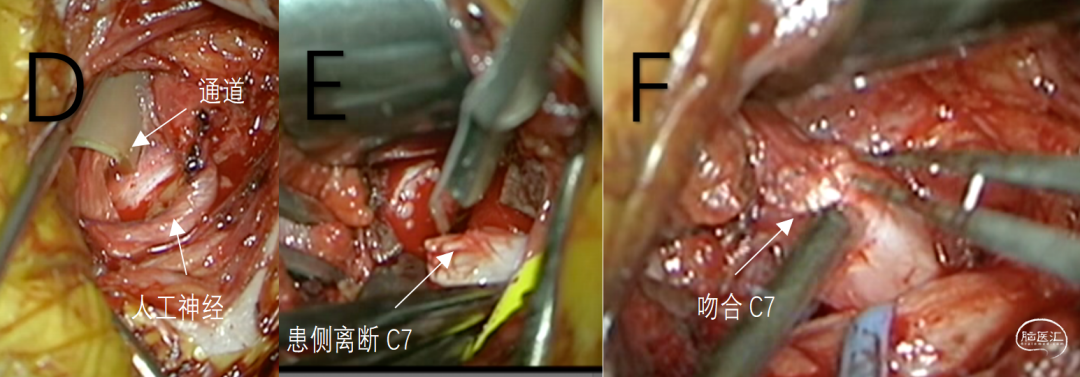

完善各项其他术前准备,明确手术指征,排除手术禁忌后,行“健侧颈7神经移植术+神经监测”(图3)。

1.暴露双侧C7并分离:术中以双侧锁骨上横切口,先后暴露颈外静脉、肩胛舌骨肌、颈横动脉。暴露臂丛与膈神经。术中保护膈神经,充分游离颈7神经,电刺激确认C7神经,利多卡因近端封闭后远端切断。相同方法暴露患侧C7,游离近端并切断,保护胸长神经。

2.建立通道:双侧自胸锁乳突肌与颈前肌群之间分离,至椎体前,颈内动脉深面,自颈动脉鞘和食管之间建立通道。

3.用8-0医用缝合线连接健侧近端C7神经与人工神经,通过椎前通道与患侧远端C7神经显微缝合。

4.逐层关闭,双侧留置皮下引流管。

图3.手术主要过程。A.游离健侧C7;B.离断健侧远端C7;C、D.建立椎前通道;E. 离断患侧近端神经根;F.神经与患侧C7吻合;G.神经刺激明确C7;H. 单侧切口仅4cm;I. 双侧锁骨上切口。术后患者偏瘫侧(左)肌力无明显变化,肌张力无明显变化。诉右臂疼痛。否认麻木,否认健侧(右)手指活动障碍。无明显声嘶、吞咽困难、术区血肿。术后第二天拔除双侧皮下引流管。

术后一月复查,偏瘫侧(左)肌张力降低,近端感觉较术前改善。

讨论

中枢性偏瘫是指由于脑卒中、脑外伤、脑瘫等一侧大脑损伤造成对侧肢体运动及感觉功能障碍的一类疾病,其中痉挛性上肢偏瘫是严重影响生活的常见后遗症,患者表现为瘫痪上肢屈曲痉挛,丧失劳动能力和日常生活自理能力。我国中枢性瘫痪患者数量>2300万人,占全国人口1.6%以上。[1][2]痉挛是中枢神经系统疾病的普遍后果,导致肢体畸形和生活质量显著下降。中枢神经系统疾病会破坏脑干皮质和下行抑制通路的正常功能,导致γ-运动神经元抑制减少,肌梭敏感性提高,以及异常放电。因此,α-运动神经元在肌梭传入纤维的影响下,表现出以痉挛、震颤或僵硬为特征的痉挛性肌肉收缩。[2][3]由中枢性脑损伤造成的中枢性瘫痪是神经学科最常见的后遗症,其功能恢复仍是一大临床难题。发病后半年为康复的最佳时期,早期康复能有效防止关节痉挛和肌肉萎缩,显著降低并发症的发生。然而,康复一年以后,康复训练对痉挛的效果未见明显改善,最终结局往往导致无法逆转的偏侧瘫痪,且上肢瘫痪程度往往严重于下肢。

研究表明,上肢的功能多于臂丛神经有关;在关于臂丛神经的多项研究中发现单独离断臂丛的中间干“颈7神经根”并不会造成明显的功能损伤及感觉障碍,臂丛神经的上级和下级干可以执行横断的C7神经的职责。[5]因此,颈7神经移位术常用于外伤导致的单侧臂丛神经损伤(图4)。[6] 2018年徐文东教授、顾玉东院士课题组报告了一项新的外科手术,提出了治疗中枢损伤后瘫痪上肢功能恢复的新方法:将完整侧的第七颈神经移动到瘫痪侧,并与同侧颈7神经接合。[7]因此,瘫痪的手得以与健康的对侧半球连接。通过大脑半球功能重组,瘫痪肢体的僵硬度和运动功能均能得到改善。[8][9]

图4.健侧颈7神经移位术示意图[6]

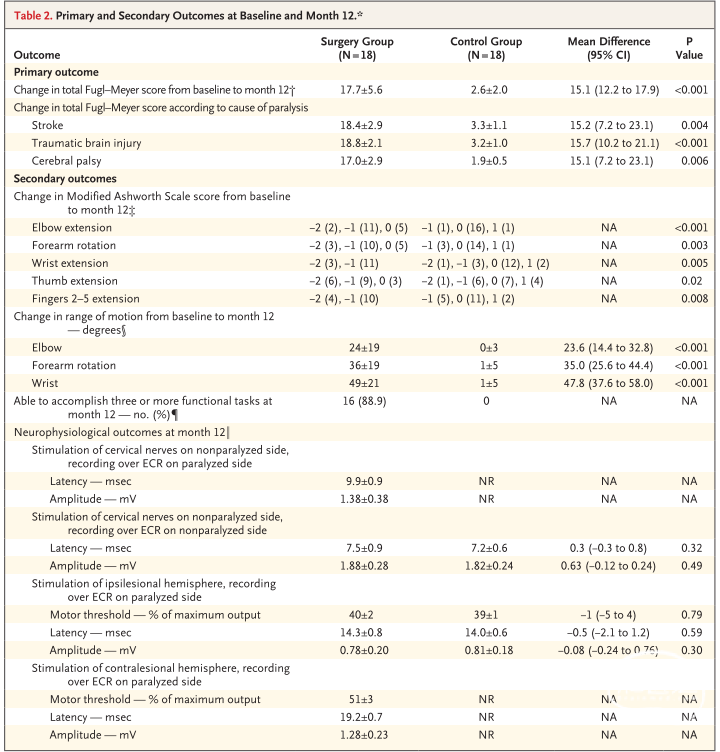

文章报道了36名12-45岁中枢性损伤的上肢偏瘫患者参与临床试验。患者出现中枢性偏瘫到参与试验的平均时间为15年,且均已无法从传统的康复治疗收益,无法继续恢复上肢功能。

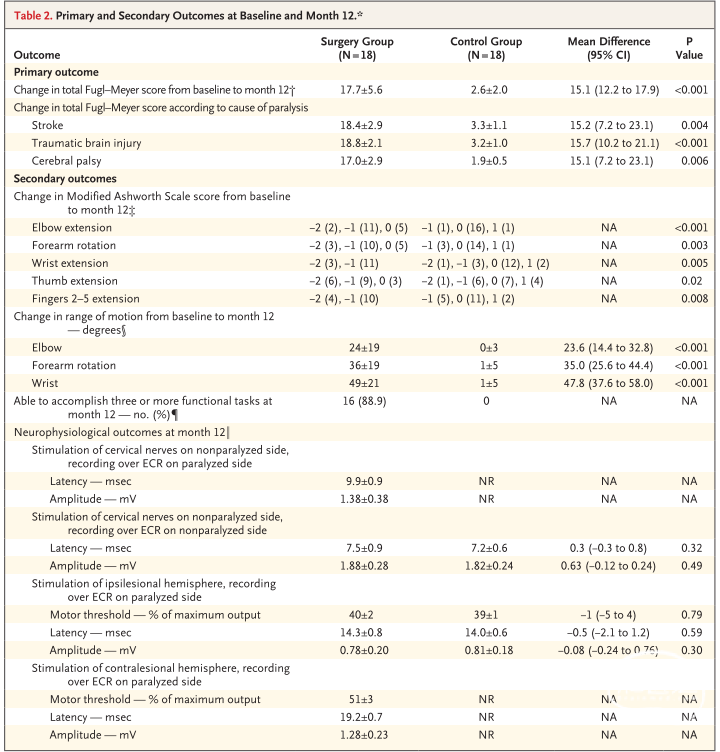

术后通过长达12个月的随访显示,手术结合康复治疗组的18位患者上肢运动评分升高达到康复治疗组患者的7倍(17.7±5.6vs2.6±2.0),肢体痉挛症状也显著改善。在18位患者中,16人可以做出穿衣、系鞋带、拧毛巾甚至是操作手机这四项相对精细动作中的至少三项,效果远好于康复治疗组的患者(图5)。

图5.基线和第12个月时的主要和次要结局[6]

术后的随访并未发现严重的手术相关不良事件。另一个临床试验发现:在694名受试者中切断C7神经后,发现对侧肌肉的强度并没有受到影响。[10] 对侧肢体麻木症状以及手术损伤引起的疼痛是大多数C7神经移植患者的术后不适,这些症状往往在2周至6个月内消失。[11] 由此证明,本手术是一种安全的治疗中枢性上肢瘫痪的方法。后续有多中心的真实世界研究提示:接受本手术的UEFM评分(Upper Extremity Fugl-Meyer score)总体增加15.14高于康复组(difference, 12.79; 95% CI: 12.02−13.56, p<0.001)。且3年和5年随访时UEFM评分有继续增高,分别增加了16.58和18.42。且手术组无严重并发症或致残后遗症。[7] 在神经生理学上,C7神经吻合后,将逐步生长并支配受损肢体的各个节段(例如,肘部、前臂、手腕等)。据文献报道,人类神经吻合的生长速度约为1 mm/天。[13]与生长速度相符,术后1个月,在神经吻合口上观察到神经再生轴突;术后1年,在上肢远端观察到明显的电生理活动改变。[14]除了上肢功能改善,临床发现若中枢性瘫痪患者伴有失语,其失语可能出现改善,一临床研究通过Aphasia Battery(WAB-AQ,得分越大表示语言功能越好)的普通话版本来评估患者术后语言功能。研究表明,健侧C7神经移位术后1周和6个月,WAB-AQ的平均得分分别增加了9.14和10.69分(两者均P<0.001)。[15]一些患者还反映下肢痉挛的变化,能够改善下肢腓肠肌的羽化角,对改善筋挛性足下垂有所帮助,[12]但仍缺少进一步临床试验证明。

患者的功能恢复可能与大脑皮层的功能重塑及白质束改变相关。通过弥散张量成像(DTI)提示,术后6月,患者白质束改变。通过对伴有失语中枢性瘫痪患者术后fMRI扫描显示,右前扣带回、双侧中央前回、左颞中回、眶额回和右直回体活动被显著激活,且活动区域明显增大。[15]有研究表明术后患侧与健侧的相似功能运动将被耦合到健侧相应的皮质区的神经元簇中,在这种情况下,这两个肌肉群之间的激活耦合发生。然而,随着时间的推移,原本患侧的功能运动将逐渐独立。[17]

总而言之,健侧颈7神经交叉移植手术可以为4-69岁的因中风,创伤性脑损伤或脑瘫等中枢性脑损伤导致持续1年以上的单侧痉挛性上肢瘫痪患者提供有效,安全和稳定的功能改善,其功能改善包括但可能不局限于短期出现的患侧上肢痉挛环节、长期的患侧上肢运动功能恢复,还可能包括伴有失语患者的语言功能改善及下肢痉挛的改善,且其潜在的大脑功能重塑有待进一步研究。