今天为大家分享的是来自复旦大学附属华山医院顾宇翔教授等翻译、点评的《早期手术治疗脑动静脉畸形破裂伴血肿形成的总体疗效》,欢迎阅读。

【Ref: Bir SC, et al.Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia. 2016 Jan. doi:10.1016/j.jocn.2015.05.041.】

脑动静脉畸形(arteriovenous malformations, AVM) 破裂出血是成人自发性脑出血常见的原因之一, 其致死、 致残率高和临床预后均较差。 目前, 关于AVM破裂伴血肿形成手术的时机选择与相应手术疗效仍不明确。 为了明确手术时机与手术疗效之间的关系, Shyamal等报道了美国路易斯安那州大学健康科学中心1992~2014年采用显微手术切除治疗AVM伴血肿形成的单中心经验, 并建议该经验可作为指南推荐。

该研究纳入78例AVM破裂伴血肿形成患者, 其中男性45例(57.7%) , 女性33例(42.3%) ; 年龄11~82岁, 平均45岁; 高加索人50例(68%),非洲裔28例(36%);38例(48.6%)患者术前存在神经功能障碍,包括偏瘫、 共济失调及精神状态异常。78例患者在血肿形成后的不同时间段进行处理:<24 h(59%) 、 24~48 h(17%) 及≥48 h

(24%) 。 AVM破裂伴血肿形成导致显著的占位效应与局灶性神经功能障碍, 推荐紧急外科干预, 清除血肿后切除AVM。 术前, 所有患者根据Spetzler-Martin评分进行分层。 随访方案: 所有患者术后第一年内每3个月随访一次, 随后2年每6个月随访一次, 此后每年一次神经影像学检查。 如MRI发现AVM体积增加或完全闭塞, 强烈建议进行脑血管造影

检查。

研究结果发现78例患者中, 20例术前已行血管内栓塞治疗, 12例术前已行伽马刀放射外科(gamma knife radiosurgery, GKRS)治疗 。 AVM畸形团平均直径大小为3cm(1~6cm)。61例随访, 17例失访, 平均随

访时间为45.17个月(1~223个月) 。 61例患者中, 恢复良好28例, 无严重残疾22例, 87%的患者出院后能独立生活。 9例患者术后出现脑积

水并行脑室-腹腔分流术, 7例出现持续性轻-中度头痛, 2例出现共济失调, 1例发生再出血死亡, 1例死于肺癌。 <24 h、 24~48 h、 >48 h

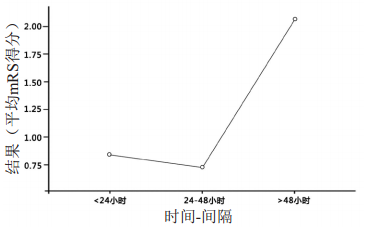

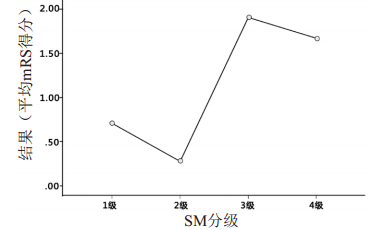

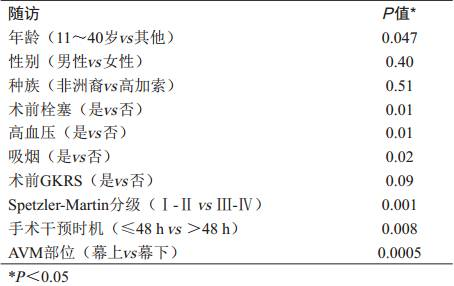

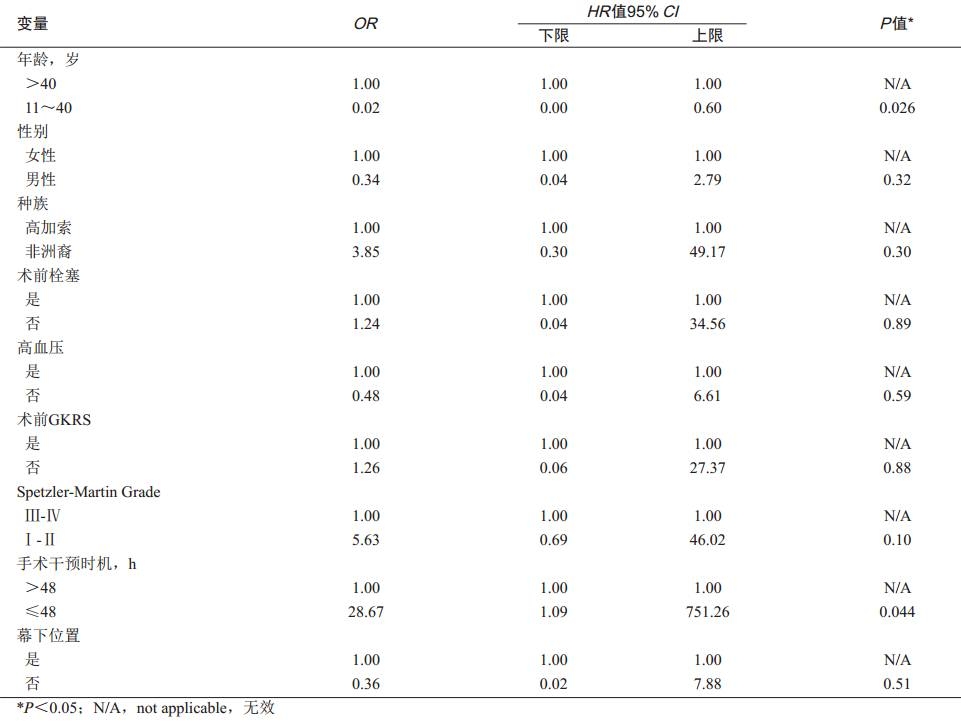

治疗组的平均改良Rankin量表评分(modifiedRankin scale score, mRS) 分别为0.84、 0.73和2.06。 <24 h与>48 h(P=0.01) 、 24~48 h与>48 h(P =0.03) 治疗组之间mRS存在显著性差异。 然而, <24 h与24~48 h治疗组之间mRS未见显著性差异(图1) 。 SpetzlerMartin Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ及Ⅳ级治疗组患者的平均mRS分别为0.70、 0.27、 1.9及1.7。 Ⅰ与Ⅲ级(P =0.009) 、 Ⅰ与Ⅳ级(P =0.05) 治疗组之间mRS存在显著性差异。 另外, Ⅱ与Ⅲ级(P =0.0005) 、 Ⅱ与Ⅳ级(P =0.025) 治疗组之间mRS也存在统计学显著性差异。 但是, Ⅰ与Ⅱ级治疗组之间mRS无显著性差异(图2)。单因素及多因素Logistic回归分析发现, 早期干预(<48 h; P =0.044) 、年龄(11~40岁; P =0.026)与 预 后 良 好 显 著 相 关 ; 而 吸 烟 (P = 0 . 02) 、高 血 压(P=0.01)与预后不良显著相关。未发现与良好预后相关的其他因素(表1、2) 。

该研究表明AVM破裂伴血肿形成进行早期(起病48 h内) 外科干预能显著改善预后。 其他与良好预后相关的因素还包括低龄、 Spetzler-Martin Ⅰ与Ⅱ级、 幕上AVM。 此外, 高血压、 吸烟及术前栓塞与术后不良结局相关。 然而, 仍应该进行大样本随机对照研究阐明AVM破裂伴血肿形成的最佳治疗方案与时机。

图1 AVM破裂伴血肿形成患者不同手术干预时机的临床结果(平均mRS)

图 2 AVM破裂伴血肿形成患者的临床结果的Spetzler-Martin评分

表1 手术治疗AVM破裂伴血肿形成的临床结局预测因子(单因素分析)

表2 手术治疗AVM破裂伴血肿形成的临床结局预测因子(多因素Logistic回归分析)

顾宇翔:复旦大学附属华山医院

破裂出血是AVM常见的、 严重临床表现。 目前, 关于手术时机与手术疗效之间的关系仍不十分清楚。 一种观点建议早期手术, 理由是早期干预可彻底解决出血原因, 避免发生再出血。 此外, 清除血肿可减轻占位效应, 有利于患者的早期神经功能康复。 另一种观点建议血肿吸收后1周至数月进行手术, 理由是急性期血肿形成后切除AVM畸形团难度大, 并可能出现术后神经功能障碍进一步加重、 AVM残留等结局。 为了明确AVM破裂伴血肿形成的最佳手术时机, 本文作者回顾性地分析了美国路易斯安那州大学健康科学中心1992~2014年连续纳入的78例AVM伴血肿形成患者接受显微手术切除的临床资料。 结果显示, 根据单因素分析, 早期干预(≤48 h) 、 Spetzler-Martin Ⅰ-Ⅱ级、 低龄(11~40岁) 及术前栓塞是预后良好的重要影响因子, 而吸烟与高血压是预后不良的重要危险因素。 从多因素分析结果来看, 早期干预(≤48小时) 及低龄(11~40岁) 是预后良好的独立预测因子, 而其他因素, 如: 术前栓塞、 术前放射治疗、 性别及种族等, 差异无统计学意义。 部分结果似乎也与临床上所观察到的一致, 即年龄越小、 Spetzler-Martin级别约低(Ⅰ-Ⅱ) , 预后越好。 但是, 另一部分结果可能仍有待正确地进行解读, 如术前栓塞与术前放射治疗与预后无关。 理论上, 术前栓塞有利于手术切除及预后改善, 因为畸形团的栓塞能帮助减少术中出血, 降低手术难度。 但是本文未发现术前栓塞与预后良好存在显著性差异, 可能与样本量较小相关。 另外, 78例AVM破裂伴血肿形成患者, 临床随访仅61例, 失访率高达21%, 因此本文结论的说服力相对较弱。

我个人对结论的解读还是十分审慎的。 由于回顾性分析的因果强度较弱, 因此进行多因素回归分析时必须纳入所有可能影响临床结局的因素, 但在本文中未纳入一些个人认为比较重要的变量分, 如血肿体积、 部位(功能区或非功能区) 、GCS评分、 中线移位等。 虽然研究设计存在某些缺陷, 但是对于我们还是有很好的借鉴意义。 关于AVM破裂伴血肿形成手术时机选择的体会: 如果患者低龄、 血肿位于功能区或者深部结构、 血肿量少且占位效应轻、 保守治疗后症状无加重甚至改善, 可以先保守治疗, 待血肿吸收后进行脑血管造影检查, 在多学科合作团队的指导下制定最佳的治疗方案; 反之, 如果血肿量较大并产生严重的占位效应, 中线移位明显>1 cm, 环池消失, 保守治疗后意识及神经功能进行性加重则应当尽早手术清除血肿, 有条件尽可能切除AVM畸形团, 术前争取做CTA甚至DSA检查, 明确供血动脉、 引流静脉及畸形团等情况, 避免术中发生灾难性出血。

顾宇翔 教授

复旦大学附属华山医院主任医师, 教授, 博士生导师。 现任华山医院神经外科党支部书记, 华山北院神经外科执行主任。

临床方面:

主要从事脑脊髓血管病的诊治, 同时掌握血管内介入治疗和显微外科手术两项技术。 临床工作重点(1)急性脑卒中的血管内急救绿色通道建立(MDT多学科协作);(2)颅内外血管吻合技术治疗缺血性脑血管疾病;(3)复合血管吻合技术对烟雾病的脑血流重建;(4)颈动脉内膜剥脱术或支架成形术;(5)建立急性蛛网膜下腔出血救治绿色的通道( 颅内动脉瘤的显微手术及介入个体化治疗);(6)未破裂颅内动脉瘤规范化诊治手段;(7)脑血管畸形的综合治疗体系(手术、 介入与放射外科)。

学术职务:

目前主要担任“国家卫生计生委脑卒中防治专家委员会缺血性卒中外科专业委员会副主任委员”、“卫生部脑卒中筛查与防治工程中青年专家委员会常务员”、“中国医师协会神经外科医师分会脑血管外科专家委员会委员”、“中国老年学心脑血管专业委员会常务委员”、“中国心胸血管麻醉学会.脑与血管疾病分会副主任委员”、“上海市医学会卒中分会委员及青年学组组长”、“中华医学会神经外科分会血管外科学组委员”、“中国抗衰老促进会神经系统疾病专业委员会常委兼副总干事”、“中国老年医学学会脑血管病分会委员”、“中国医师协会住院医师规范化培训神经外科专业委员会委员、 秘书”等职务, 并担任《 中国神经介入资讯》 副主编、《 中国临床神经科学杂志》 编委、《 中国脑血管病杂志》 编委、《 国际脑血管病杂志》 通讯编委。

科研方面:

以第一或通讯作者发表国家级以上论文近60篇,其中SCI论文30余篇。 主持两项国自然基金、两项上海市科委基金, 是973子课题的项目执行人, 参与国家“十一五”与“十二五”支撑计划(子课题负责人)及上海市新兴前沿技术联合攻关项目(子课题负责人)。作为主要完成人获国家科技进步奖、上海市科技进步奖、上海市医学科技奖、中华医学科技奖、教育部科技奖等奖项。

(复旦大学附属华山医院江汉强编译,顾宇翔校译、点评,神经介入资讯主编、上海长海医院脑卒中中心兼神经介入中心主任刘建民教授终审)