今天为大家分享的是来自上海长海医院黄清海教授等翻译、点评的《FRED血流导向装置用于颅内动脉瘤的临床安全性及有效性》,欢迎阅读。

【Ref: Möhlenbruch MA, et al.AJNR. American journal of neuroradiology. 2015 Jun. doi:10.3174/ajnr.A4251.】

血管内治疗随着并发症发生率和死亡率的降低已逐渐成为颅内动脉瘤治疗的一种重要方法。 但对于复杂动脉瘤, 不全栓塞及复发是影响其长期疗效的关键。 血流导向装置(flow diverter, FD) 是一种新兴的治疗方法, 通过阻断血流进入动脉瘤以致瘤内形成血栓从而使动脉瘤闭塞, 用于治疗困难或难以治疗的颅内动脉瘤。 而FD的孔隙率及载瘤动脉和分支小血管间的压力梯度可以保持分支血管通畅。Microvention公司研发的新型血流导向装置(flow-redirection endoluminal device, FRED)具有内层的低孔隙率加外层疏网孔的独特双层设计, 相对于其他FD更加符合血流导向装置的治疗理念。 本文目的在于评估FRED血流导向装置的临床安全性和有效性。

Möhlenbruch等报道德国海德堡医学中心2013年2月~2014年7月采用FRED治疗的单中心治疗经验。 主要纳入的形态学标准包括: (1) 宽颈动脉瘤(体颈比<2或瘤颈>4 mm) ; (2) 梭形动脉瘤; (3) 夹层动脉瘤; (4) 血泡样动脉瘤; (5) 巨大(最大径>25 mm) 或具有占位效应的动脉瘤。其中5例为常规栓塞治疗后复发。 所有患者均被认为用传统治疗方法栓塞困难或容易复发。 排除因分支结构考虑行动脉瘤夹闭或载瘤动脉<2 mm。 作者评估了FRED治疗复杂颅内动脉瘤的临床安全性及有效性。 临床安全性研究终点为未发生死亡、 大型或小型卒中或TIA; 而有效性研究终点为根据其即刻或3~6个月随访结果O'Kelly Marotta分级判断为完全闭塞。

FRED为一种新型血流导向装置, 为自膨式闭环双层设计, 内层为低孔隙率密网设计(48根镍钛合金丝) , 外层为高孔隙率的疏网孔设计(16根镍钛合金丝) 。 其内层位于支架中段, 占长度的80%。 双螺旋不透射线的钽线将内外层结构连接, 并使整个双层结构射线下可视, 支架头尾端各有4个张开的显影点。 目前FRED有5种规格直径(3.5、 4.0、4.5、 5.0、 5.5 mm) , 可用于直径2.5~5.5 mm血管; 其双层结构可覆盖长度为7~56 mm。该装置可在释放80%长度内回收。

本研究所纳入29例患者34枚动脉瘤中, 22枚颈内动脉或后交通动脉瘤, 3枚大脑前动脉瘤, 8枚后循环动脉瘤。 所有动脉瘤FRED均成功植入, 其中32枚仅植入一枚FD, 2例在LEO支架辅助栓塞后复发植入FD。 10枚动脉瘤行FD结合弹簧圈栓塞, 术后即刻33枚动脉瘤影像学发生明显变化, 9例完全或接近完全闭塞。 26例患者达到安全性终点, 1例位于基底动脉穿支上的破裂动脉瘤, FRED(3.5 mm×7 mm) 覆盖了基底动脉中段, 即刻造影提示穿支血流瘀滞。 术后出血脑梗致残; 2例出现小卒中并在随访中完全恢复。 影像学(DSA及MRA) 和临床随访3个月时随访29例, 6个月时随访25例(6个月后只行MRA随访) 。 3个月随访时19例完全闭塞, 6个月随访时22例完全闭塞,剩下8枚基本闭塞。

FRED作为新型血流导向装置, 其并发症率为3.4%、 死亡率为0%, 证实其用于治疗困难或无法治疗的颅内动脉瘤是安全有效的。在更大样本的后循环动脉瘤经FD治疗被认为是安全有效的, 但由于其高穿支梗塞率应作为传统方法无法有效治疗时的选择。 在所有病例中未出现支架打开不充分的情况, 对有疑问的患者应即刻行支架内PTA, 本研究中5例PTA的病例在PTA后支架直径均改善至100%。 对于大型或巨大型动脉瘤、 SAH急性期, 可采用FD联合弹簧圈填塞, 以预防早期或延迟破裂, 也可以为FD提供机械支撑和稳定性。 FRED相较于现有FD的有优点在于:(1) 其双层设计及达到56 mm的尺寸及提供更好支撑的脚手架支架部分, 使其在梭形和巨大动脉瘤时可单次释放, 而不需先释放脚手架支架再释放FD重叠;(2)外层疏网孔设计降低在输送导管中摩擦力, 便于长支架的输送与释放; (3)内外支架联合径向支撑力使得支架打开的可靠性更高;(4)内外支架双侧设计将进一步发挥血流导向作用;(5)较短的密网部分可以尽可能地保持穿支通畅;(6)支架的可视性更强。

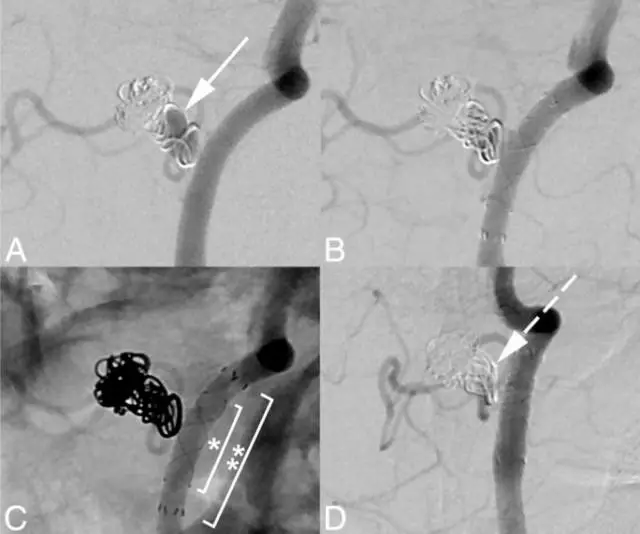

图1 左侧椎动脉V4段小脑后下动脉起始部动脉瘤(4.4 mm,白色箭头, A) 。 再次栓塞后植入FRED 3.5×13 mm覆盖小脑后下动脉开口(B) 。FRED有效段(内层支架) 集中放置在小脑后下动脉开口(白色星号, C),外层支架远近端(双白色星号,C) 。3个月3D-DSA随访见动脉瘤完全闭塞(D)

图2 颈内动脉床突上段动脉瘤(6.5 mm, A) 。 植入FRED4.5×25支架并完全覆盖瘤颈(白虚线所示FD贴壁良好, 双向白箭头显示外层支架超过内层部分, B) 。 3个月DSA随访证实动脉瘤完全闭塞(C)

黄清海:上海长海医院

血流导向装置(flow diverter,FD)作为颅内动脉瘤血管内治疗的重大突破,体现出从动脉瘤囊内填塞到载瘤动脉重塑治疗理念的转变,为复杂性动脉瘤的治疗带来了全新的方法。近10年来,文献大量报道有关FD的基础与临床应用研究。系统综述显示,FD治疗动脉瘤6个月治愈率高达70%以上,而且随着时间延长疗效进一步提高,与传统的动脉瘤囊内栓塞复发率逐年增加有所不同。流体力学的研究显示,FD治疗效果不仅取决于金属覆盖率,还受网格密度所影响。基于这一理念的新型FD不断研发,来自Stryker的Surpass和Microport的Tubridge,在不同规格FD上采用不同数量的金属网丝以提高网格密度。FRED有别于现有其他FD,采用双层设计,外层常规网格设计提高支架的输送性能并减少对正常分支的覆盖;结合内层密网格设计,能够更好发挥血流动力学效应。本文所报道的单中心小样本临床结果显示较低的并发症率和零死亡率,提示FRED可能获得更加满意的治疗效果,但FD临床应用还面临一些未知问题的挑战。FD治疗的早、晚期病死率分别为2.8%和1.3%,致残率分别为7.3%和2.6%,而有些严重并发症的原因尚不清楚。

用于血管重建的FD有Pipeline、Silk、Fred和Tubridge等,更有用于瘤腔内重建的FD,如Web和Luna等装置。Pipeline是美国食品药品管理局(FDA)批准用于颅内动脉瘤治疗的唯一FD,其被批准用于>22岁的患者,治疗从岩骨段至垂体上动脉段大型或巨大型宽颈动脉瘤。与所有治疗器具研发与应用相同的是,FD的临床应用也存在适应证选择与拓展的问题。FD从最初被应用于大型、巨大型或其他技术不能治疗的颈内动脉瘤,逐渐拓展到多部位不同类型动脉瘤的血管内治疗,甚至是部分医疗中心的首选治疗方案。使用FD尽管符合适应证时是安全有效的,但对于新开展的技术,特别是对适应证之外(off label use)病例使用的情况下,安全性的早期评估是至关重要的。因此,在缺少可信证据的情况下,若将FD取代常规的治疗,应该限制在更加严格控制的临床研究中。遗憾的是,目前一些随机对照研究(FIAT和PARAT)正在进行中。PARAT研究是我国首项关于颅内动脉瘤介入治疗的前瞻性随机对照研究,比较FD(Tubridge)与常规支架辅助栓塞治疗颅内大型或巨大型动脉瘤的疗效及安全性,已完成1年随访结果。

颅内动脉瘤的治疗方式多样化,治疗技术也日趋成熟。如何针对不同病变采取个体化治疗方案,以获得更佳疗效也变得切实可行。基于DSA影像的血流分析(如流体力学计算等),评估活体或预测动脉瘤内血栓形成,可能是未来解决FD治疗个体化方案的重要措施。FD治疗依然存在一些需要重视的问题,如抗血小板聚集治疗的最佳方案和给药时间,如何制定未能形成瘤内血栓动脉瘤的进一步治疗方案以及如何防止出血并发症等。此外,作为一种新型治疗器具,FD操作复杂性决定了需要更高的技术要求(即学习曲线);作为连续编织支架,往往具有较大的短缩率,在不同输送推力下,可以获得完全不同的金属覆盖率和与血管贴壁效果,而后者是决定治疗效果的重要因素。

黄清海 教授

上海长海医院神经外科副主任、副主任医师、副教授,硕士生导师,中华医学会神经外科学分会青年委员,中国医师协会介入医师协会全国委员(神经介入专委会副主任委员)。兼任《World Neurosurgery》、《中国脑血管病杂志》等国内外杂志编委。入选第二军医大学优秀青年学者、上海市白玉兰人才基金、上海市青年科技启明星、总后勤部优秀青年科技干部扶持对象等。获国家自然科学基金4项及省部级课题资助7项(300余万元),发表SCI论文40余篇,参编专著4部,获上海市科技进步一等奖等奖项6项。

(上海长海医院王驰编译,黄清海校译、点评,神介资讯主编、上海长海医院脑卒中中心兼神经介入中心主任刘建民教授终审)