本期病例

患者:男,65岁。

主诉:体检发现颅内动脉瘤2月。

查体:神志清楚,问答切题,遵嘱运动,双侧瞳孔2.5mm,光反射灵敏,四肢肌力、肌张力未见异常。

辅助检查:头颅磁共振提示右侧椎动脉V4段异常血管流空影。

术前磁共振检查

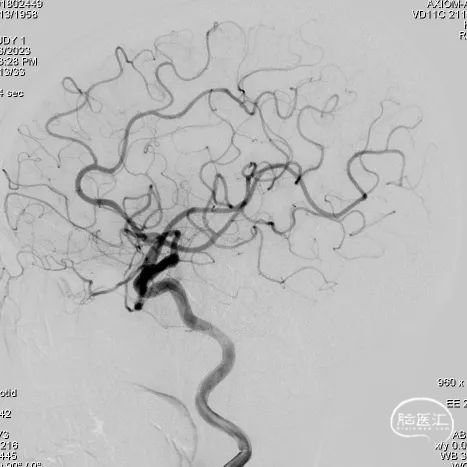

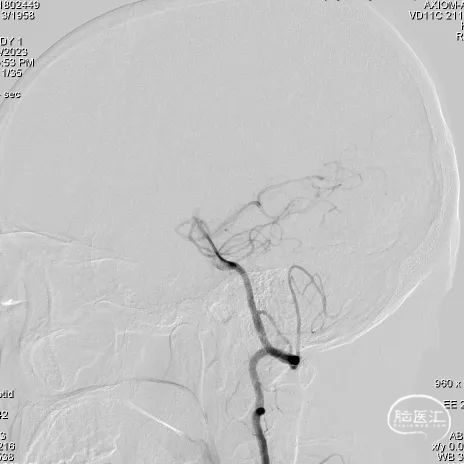

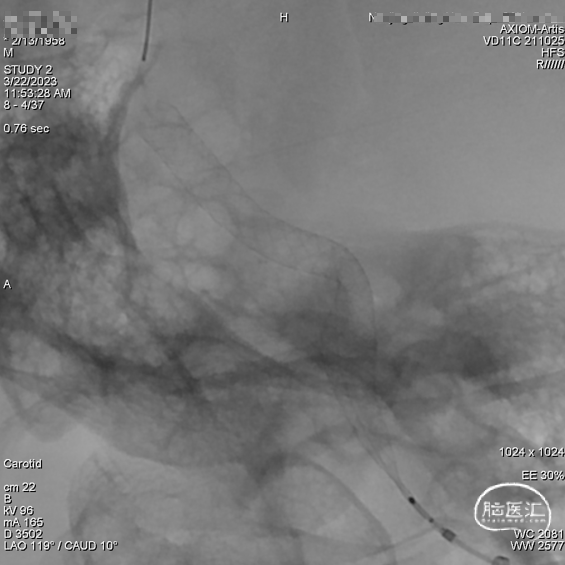

右侧颈内动脉造影

左侧颈内动脉造影

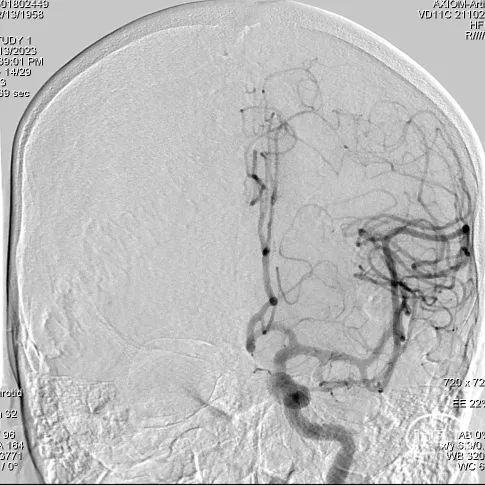

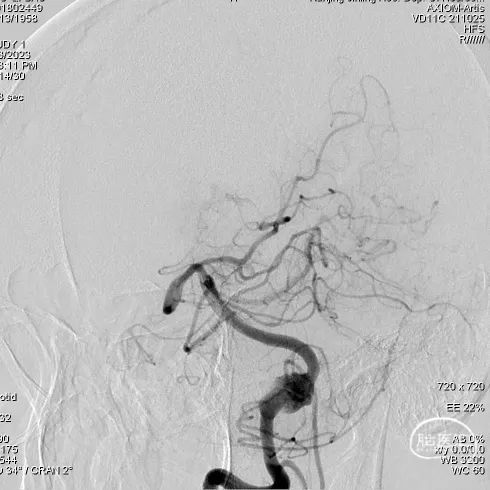

左侧椎动脉造影

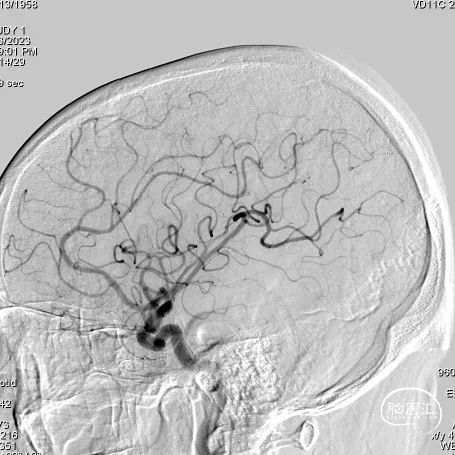

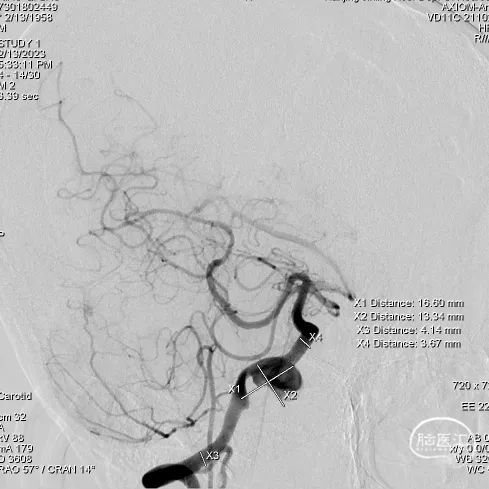

右侧椎动脉3D旋转

右侧椎动脉造影

初步诊断

① 右侧椎动脉V4段夹层动脉瘤伴血栓形成;

② 双侧额叶、侧脑室旁多发腔隙性梗塞及缺血灶;

③ 双侧筛窦、上颌窦炎。

治疗方案

经桡动脉入路行右侧椎动脉V4段夹层动脉瘤密网支架植入术。

手术难点

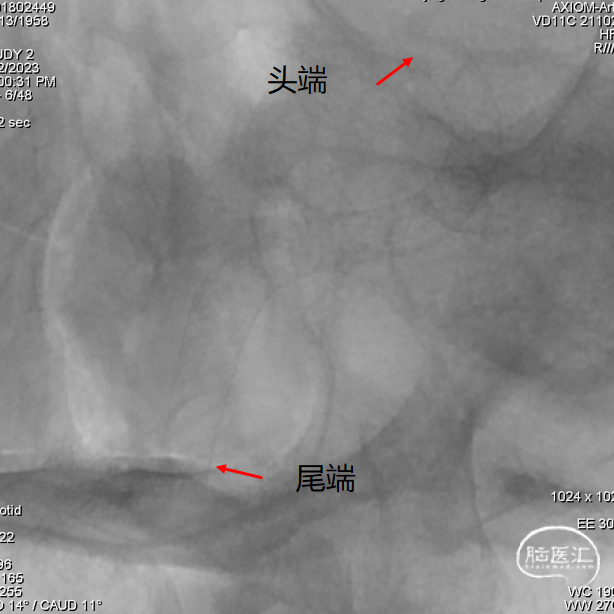

① 支架头端、尾端锚定位置的选择;

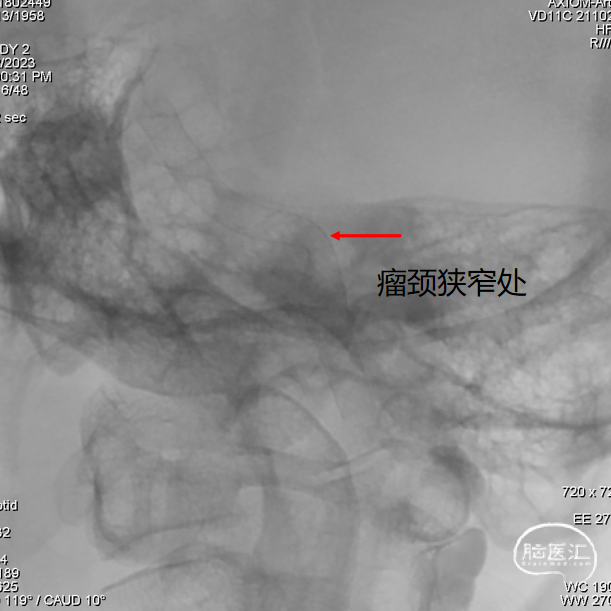

② 瘤颈处血管稍狭窄,可能影响支架展开和贴壁效果;

③ 夹层动脉瘤,瘤腔内伴血栓形成,超选过程中存在血栓脱落的风险。

术前药物准备

口服双抗5天,TEG检测达标。

· 桡动脉穿刺鞘

· 6F 长鞘

· 6F 中间导管

· Marksman支架导管

· 微导丝

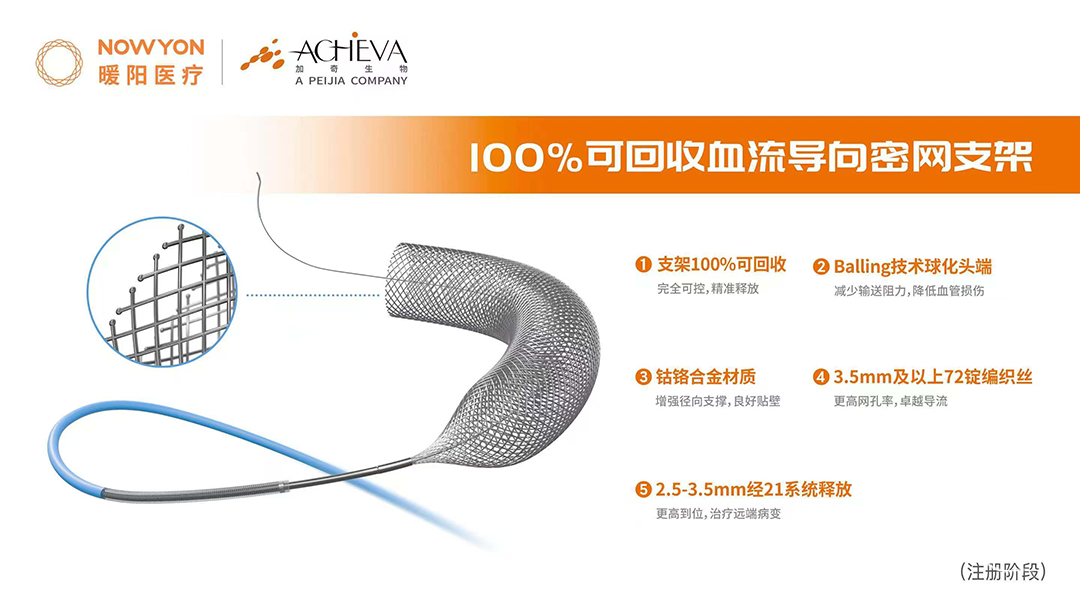

· YonFlow®血流导向密网支架 4.5*45mm

经右侧桡动脉将6F长鞘超选至右侧椎动脉V2段血管。

长鞘到位后工作角度造影;尽量暴露双椎汇合部,方便术中判断支架头端锚定位置。

支架导管超选到位。

YonFlow®血流导向密网支架头端打开顺利;通过“推拉结合”的方式打开YonFlow®后半段。

造影提示YonFlow®血流导向密网支架头端和后半段打开良好。

YonFlow®血流导向密网支架释放结束后,支架导管回超到支架头端,行支架内微导丝按摩。

术后造影。

蒙片提示支架展开良好。

术后麻醉复苏顺利,神志清楚,言语正常,四肢肌力、肌张力正常。

术后5天予以出院,嘱口服双抗+他汀,三个月门诊随访,半年复查造影。

术后半年复查造影:YonFlow®血流导向密网支架贴壁良好,载流动脉前向血流良好。

神经查体:神志清楚,问答切题,遵嘱运动,双侧瞳孔2.5mm,光反射灵敏,四肢肌力、肌张力未见异常。

V4段夹层动脉瘤伴瘤腔内血栓形成,瘤体较大,密网支架可有效降低手术难度和术后复发率。

支架头端锚定位置尽量不要覆盖基底动脉近端,术中支架头端打开顺利,锚定血管壁牢靠,未出现支架头端下移和前移的情况。

由于瘤颈处稍狭窄,支架通过后影响后半段支架的打开,通过“推拉结合” 的方式顺利将后半段支架打开,提示支架优秀的展开能力。

本例手术应用可100%回收的血流导向密网支架——YonFlow®血流导向密网支架,手术操作顺利,术中支架远端“Balling技术球头设计”带来了输送顺畅且远端安全。术中独创的可回收功能可实现支架从微导管100%释放后仍能回收至微导管,同时输送系统支架近端/远端还带有定位Mark点,能帮助医生在术中重新释放和精确定位,反复调整支架释放位置直至最合适处,从而进一步提升手术精准度和效果,增加手术的成功率和安全性,支架最终打开后贴壁良好。

血栓性质夹层动脉瘤,不仅需要通过造影评估动脉瘤显影情况、支架贴壁情况;术前和随访需查头颅磁共振,评估瘤体(瘤壁)大小的变化。

张鑫

东部战区总医院

主任医师,南京大学教授

南京大学等五所大学博士生导师,博士后导师。

东部战区总医院神经外科副主任,全军神经外科研究所神经介入中心主任

国家卫生健康委能力建设和继续教育首批神经介入进修与培训基地负责人

国自然基金评审专家;教育部博士学位论文评审专家

先后任中国医师协会神经介入专业委员会委员、中华医学会神经外科分会神经介入学组委员、中国医师协会神经外科分会神经介入专业委员会委员、中国脑防委外科专业委员会常务委员、中国卒中学会神经介入分会委员、江苏省卒中学会常务理事兼神经介入专业委员会副主任委员、江苏省医学会神经外科分会常委兼神经介入学组组长、江苏省医学会介入医学分会委员兼神经介入组组长、江苏省医学会卒中分会委员、南京医学会神经外科分会副主任委员等

以第一或通讯作者共发表文章90余篇(其中SCI 40余篇),作为第一负责人主持国家自然基金等外源性课题8项

吴琪

东部战区总医院

医学博士,东部战区总医院神经外科副主任医师,南京大学副教授,硕导

专业方向为脑-脊髓血管病的诊断与治疗,长期从事相关的临床与科研工作,现每年完成各类脑、脊髓血管病的介入手术约500例

中国中西医结合介入分会理事、神经学组委员;江苏省研究型医院学会神经介入专委会常委;江苏省卒中学会出血性脑血管病专委会常委;江苏省医师协会介入分会委员;江苏省医学会介入分会委员、神经介入学组委员;江苏省神经科学学会理事;江苏省医学会神经外科分会青年委员、神经介入学组秘书;江苏省卒中学会青年委员

主持并参与多项国家及省部级课题。第一及通讯作者发表SCI论文16篇,参编专著2部

2014年获江苏省医学新技术引进奖一等奖1项,2016年获军队科技进步奖三等奖1项,2018、2022年获江苏省医学新技术引进奖二等奖各1项

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。