今天为大家分享的是来自复旦大学附属华山医院顾宇翔教授团队翻译、点评的《SAMMPRIS试验药物组中缺血性卒中复发的相关因素》,欢迎阅读。

【Ref: Waters MF, et al. JAMA neurology. 2016 Mar. doi:10.1001/jamaneurol.2015.4315 .】

颅内动脉粥样硬化性狭窄是导致卒中的常见原因之一,尤其在严重狭窄(70% ~ 99%)的患者中。 SAMMPRIS(The Stenting and Aggressive Medical Management for PreventingRecurrent Stroke in Intracranial Stenosis)试验是用于比较支架植入术 + 强化药物治疗是否优于单纯强化药物治疗的多中心、随机对照试验。最终结果显示强化药物治疗组在 30 天、1 年、 2 年及 3 年的随访期间主要终点事件发生概率低于支架组。然而,在平均 32.7 个月随访时间里,强化药物治疗组仍有 15% 患者发生主要终点事件。因此,无论哪种治疗方法,积极寻找与卒中复发的相关高危因素至关重要。 SAMMPRIS 试验课题组已于前期进行了支架组围手术期卒中相关危险因素的研究并发现高龄、吸烟史、糖尿病及基底动脉狭窄是独立危险因素,本文进一步分析以明确在强化药物治疗组中发生主要终点事件的相关基线特征或危险因素。

2008 年 10 月~ 2013 年 4 月,强化药物治疗组共随机入组 227 例患者。入组标准:30 ~ 80 岁;造影证实 70% ~ 99% 狭窄率;入组 30 天前无致残性卒中或短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack, TIA)。 2014 年11 月~ 2015 年 6 月作者进行了 SAMMPRIS 试验强化药物治疗组主要终点事件相关危险因素分析。基线人口统计学特征、血管相关危险因素、入组事件、脑影像学及血管造影特征等被纳入分析,通过建立基线特征与发生主要终点事件时间的二变量及多变量比例风险回归模型寻找独立的危险因素。

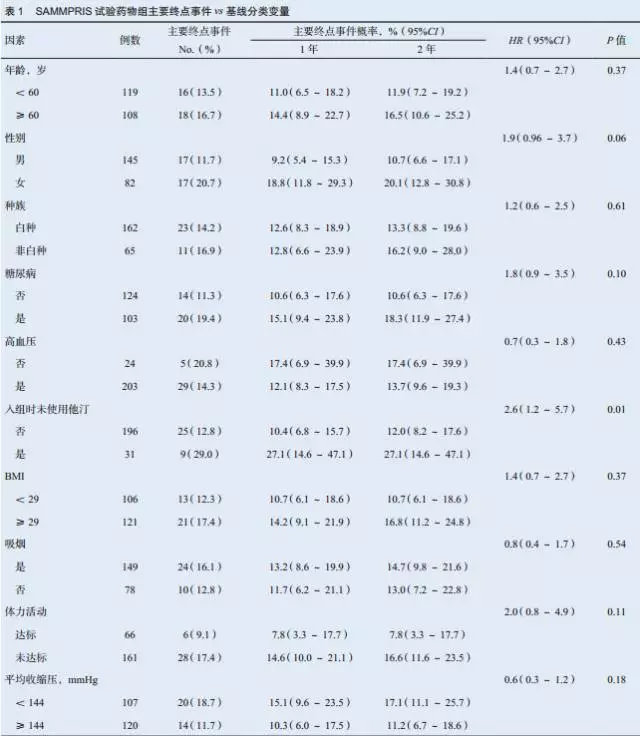

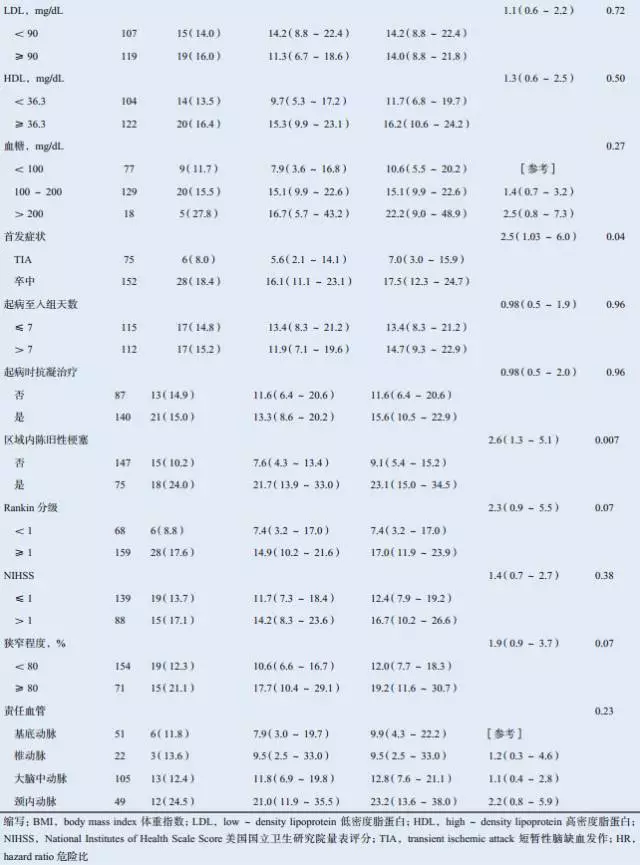

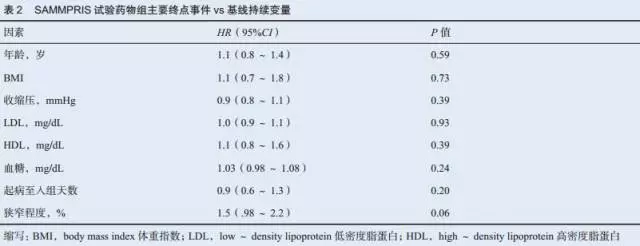

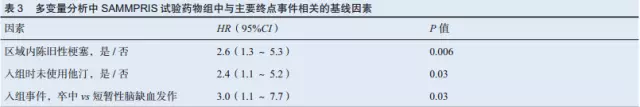

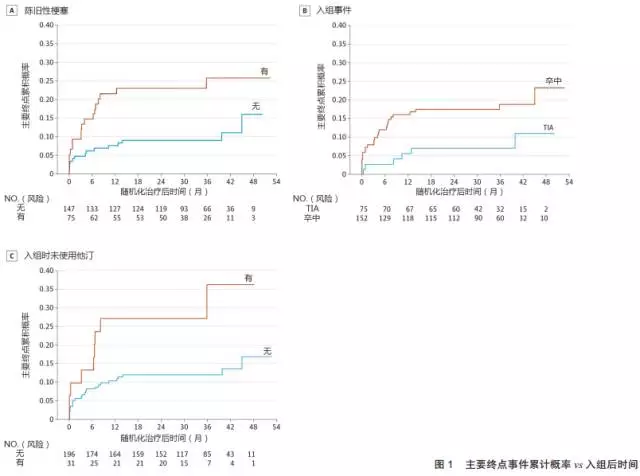

227 例患者中,女性 82 例,平均年龄59.5 岁。二变量分析结果显示女性(HR, 1.9;95%CI, 0.96 ~ 3.7)、 糖 尿 病(HR, 1.8; 95%CI,0.9 ~ 3.5)、入组时未使用他汀类药物(HR,2.6;95%CI,1.2 ~ 5.7)、卒中为入组事件(HR,2.5;95%CI,1.03~6.0)、Rankin评分≥1分(HR,2.3;95%CI, 0.9 ~ 5.5)、 < 80% 狭窄率(HR,1.9; 95%CI, 0.9 ~ 3.7)与主要终点事件相关(P < 0.10)(表 1、 2)。多变量分析结果显示与主要终点事件显著相关的危险因素是区域内陈旧性梗塞(HR, 2.6; 95%CI, 1.3 ~ 5.3;P=.006)、卒中为入组事件(HR, 3.0; 95%CI,1.1 ~ 7.7;P=0.03)及入组时未使用他汀(HR,2.4; 95%CI, 1.1 ~ 5.2; P=.03)(表 3,图 1)。

虽然 SAMMPRIS 试验显示了强化药物治疗效果优于支架植入,但是仍存在一部分特殊患者尽管接受了强化药物治疗仍存在较高风险的脑卒中复发。本文结果提示强化药物治疗组与复发性卒中相关的独立危险因素:区 域内陈旧性梗塞、卒中为入组事件及入组时未使用他汀类药物。其中危险性最高的一类患者是同时出现新发缺血性卒中及区域内陈旧性梗塞。由于他汀类药物具有稳定斑块的作用,因此可能解释了入组时未使用他汀的患者出现早期及长期卒中的风险更高。此外,分析结果还发现强化药物组中与主要终点事件相关的低风险因子:单纯 TIA 起病、 运动达标,而且长期随访提示加强运动是药物治疗组中预后良好最重要因素。

本文分析 SAMMPRIS 试验强化药物治疗组中与脑卒中复发相关的危险因素,为今后可能发展更好的药物治疗提供新的思路。

表1 SAMMPRIS 试验药物组主要终点事件vs基线分类变量

表2 SAMMPRIS试验药物组主要终点事件vs基线持续变量

表3 多变量分析中SAMMPRIS试验药物组中与主要终点事件相关的基线因素

图1 主要终点事件累计概率vs入组后时间

顾宇翔:复旦大学附属华山医院

颅内动脉粥样硬化性疾病( Intracranial atherosclerotic stenosis, ICAS) 是世界范围内缺血性卒中的主要原因, 尤其对于亚洲人群, 其患病率显著高于西方人群, 且复发风险高。 目前治疗方法主要包括强化药物治疗及血管内介入治疗( 球囊扩张或支架植入)。 2005年, 第一个关于华法林vs阿司匹林的随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)—WASID试验强调了阿司匹林优于华法林, 亚组分析亦未发现华法林的优点。 2007年, Winspan自膨式支架诞生并不断被用于ICAS的手术治疗。 2011年, 关于支架+强化药物治疗vs单纯强化药物治疗的RCT研究——SAMMPRIS试验早期结果显示强化药物治疗优于支架植入, 因此试验中止。 2014年, SAMMPRIS试验最终结果仍支持强化药物治疗优于支架植入。 之后进行的亚组分析及与WASID进行比较也支持强化药物治疗的有效性。 值得注意的是,SAMMPRIS试验药物治疗组中仍有15%患者在强化药物治疗的情况下仍然发生卒中, 这提示存在一些与之相关的危险因素。 该研究通过挖掘庞大的数据, 将所有可能相关的因素( 如基线人口学特征、 血管相关危险因素、 入组事件、 脑影像学及血管造影特征等) 纳入分析中, 通过建立基线特征与发生主要终点事件时间的二变量及多变量比例风险回归模型寻找独立的危险因素, 即区域内陈旧性梗塞、 卒中为入组事件及入组时未使用他汀类药物。

虽然研究可能存在导致I、 II类错误发生的缺点, 如样本量小、 多因素比较、 回顾性分析等, 但是结果与WASID试验相比, 许多危险因子存在高度一致性, 因此仍有力地支持了该研究的效力。 该研究结果的发现有利于今后设计新的RCT研究( 严格入选标准) 及新型药物或治疗方案的诞生。

顾宇翔 教授

复旦大学附属华山医院主任医师, 教授, 博士生导师。 现任华山医院神经外科党支部书记, 华山北院神经外科执行主任。

临床方面:

主要从事脑脊髓血管病的诊治, 同时掌握血管内介入治疗和显微外科手术两项技术。 临床工作重点(1)急性脑卒中的血管内急救绿色通道建立(MDT多学科协作);(2)颅内外血管吻合技术治疗缺血性脑血管疾病;(3)复合血管吻合技术对烟雾病的脑血流重建;(4)颈动脉内膜剥脱术或支架成形术;(5)建立急性蛛网膜下腔出血救治绿色的通道( 颅内动脉瘤的显微手术及介入个体化治疗);(6)未破裂颅内动脉瘤规范化诊治手段;(7)脑血管畸形的综合治疗体系(手术、 介入与放射外科)。

学术职务:

目前主要担任“国家卫生计生委脑卒中防治专家委员会缺血性卒中外科专业委员会副主任委员”、“卫生部脑卒中筛查与防治工程中青年专家委员会常务员”、“中国医师协会神经外科医师分会脑血管外科专家委员会委员”、“中国老年学心脑血管专业委员会常务委员”、“中国心胸血管麻醉学会.脑与血管疾病分会副主任委员”、“上海市医学会卒中分会委员及青年学组组长”、“中华医学会神经外科分会血管外科学组委员”、“中国抗衰老促进会神经系统疾病专业委员会常委兼副总干事”、“中国老年医学学会脑血管病分会委员”、“中国医师协会住院医师规范化培训神经外科专业委员会委员、 秘书”等职务, 并担任《 中国神经介入资讯》 副主编、《 中国临床神经科学杂志》 编委、《 中国脑血管病杂志》 编委、《 国际脑血管病杂志》 通讯编委。

科研方面:

以第一或通讯作者发表国家级以上论文近60篇,其中SCI论文30余篇。 主持两项国自然基金、两项上海市科委基金, 是973子课题的项目执行人, 参与国家“十一五”与“十二五”支撑计划(子课题负责人)及上海市新兴前沿技术联合攻关项目(子课题负责人)。作为主要完成人获国家科技进步奖、上海市科技进步奖、上海市医学科技奖、中华医学科技奖、教育部科技奖等奖项。

(复旦大学附属华山医院江汉强编译,顾宇翔校译、点评,神经介入资讯主编、上海长海医院神经外科主任刘建民教授终审)