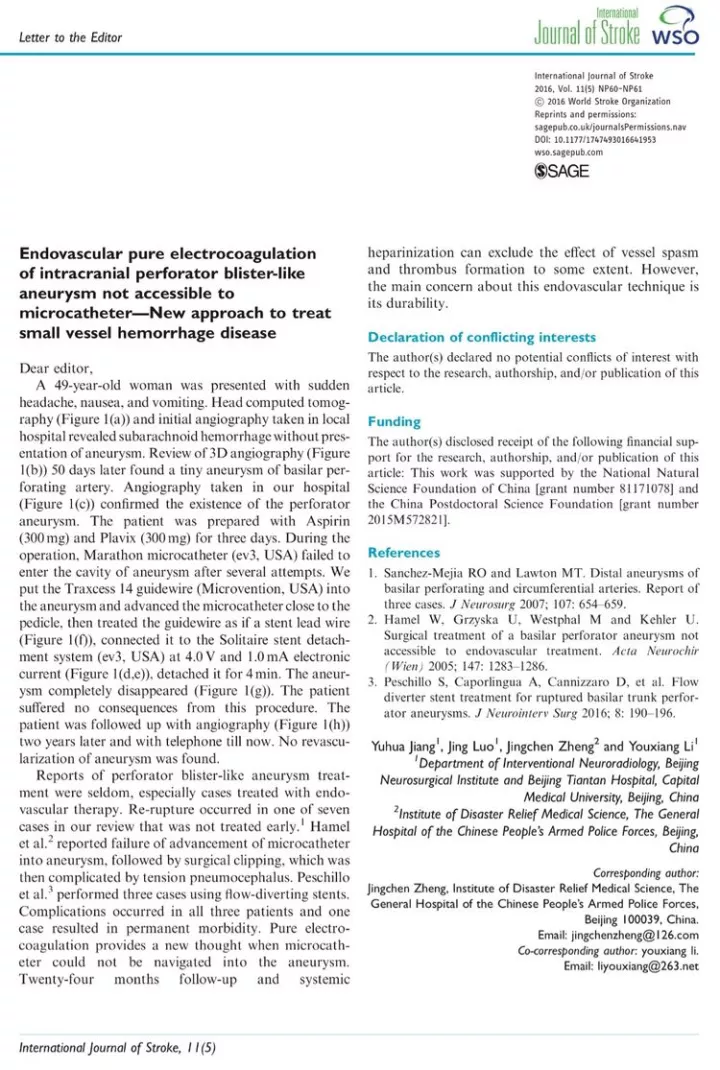

血管内电凝治疗颅内微小动脉瘤是我科李佑祥主任发明的方法,故冠名李氏电凝法。

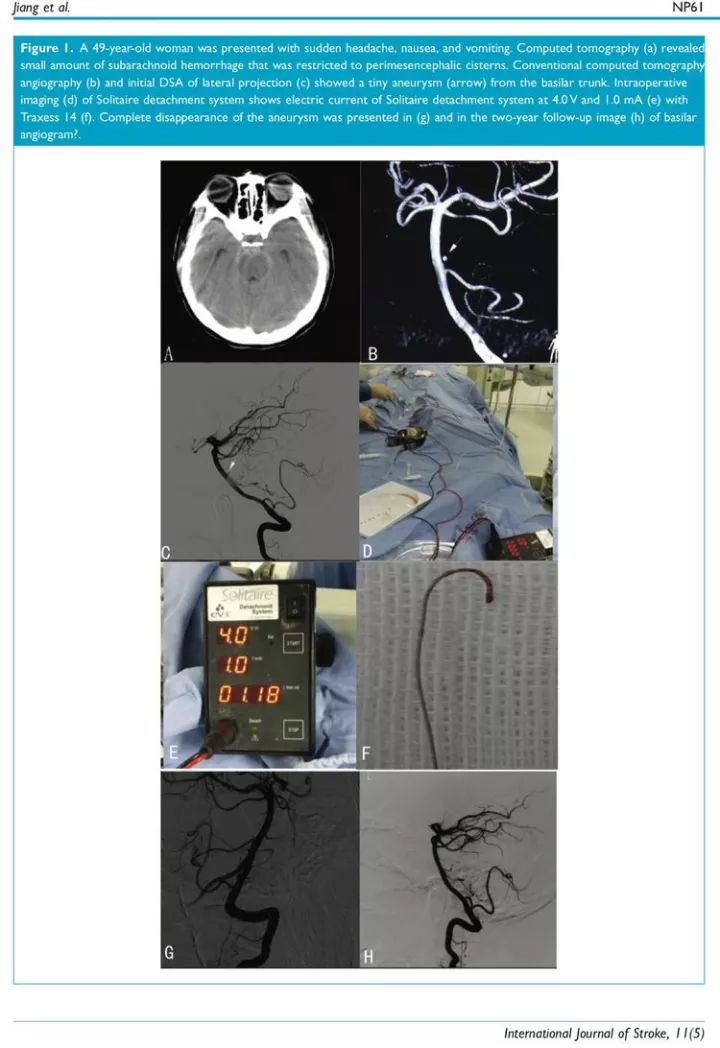

江裕华博士发表的论文阐述了李氏电凝法的操作细节。

石家庄市第一医院李聪慧主任在首届中国医师协会神经介入年会暨第四届中国神经介入大会(2017.9.22-24)上做相关报告,在体外实验、动物实验和临床应用方面对李氏电凝法进行了详细阐释。

下面列举两个典型病例:

颈内动脉血泡状动脉瘤

(术者:李佑祥主任;供图:刘鹏博士)

患者以SAH发病

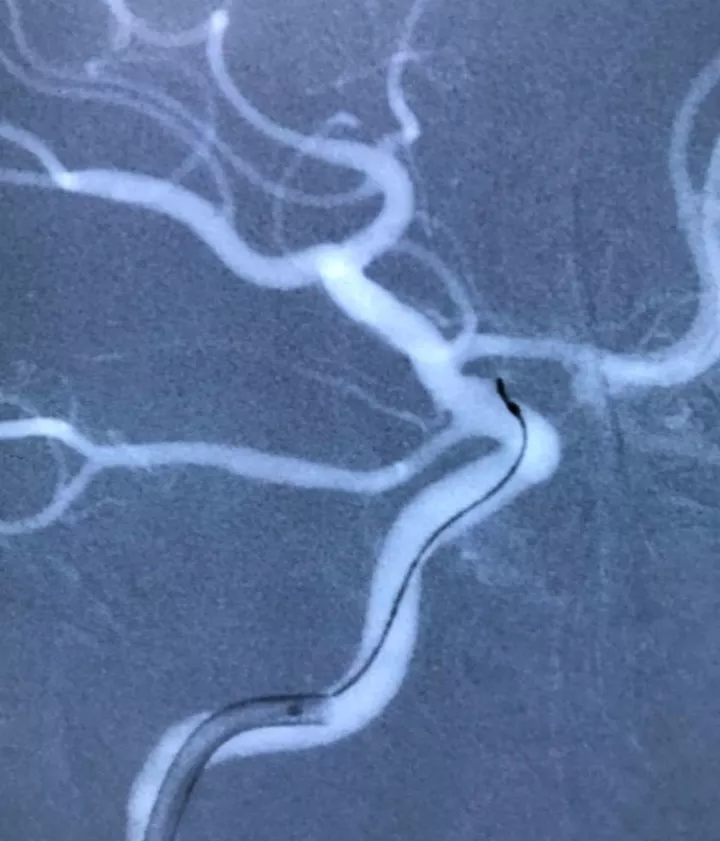

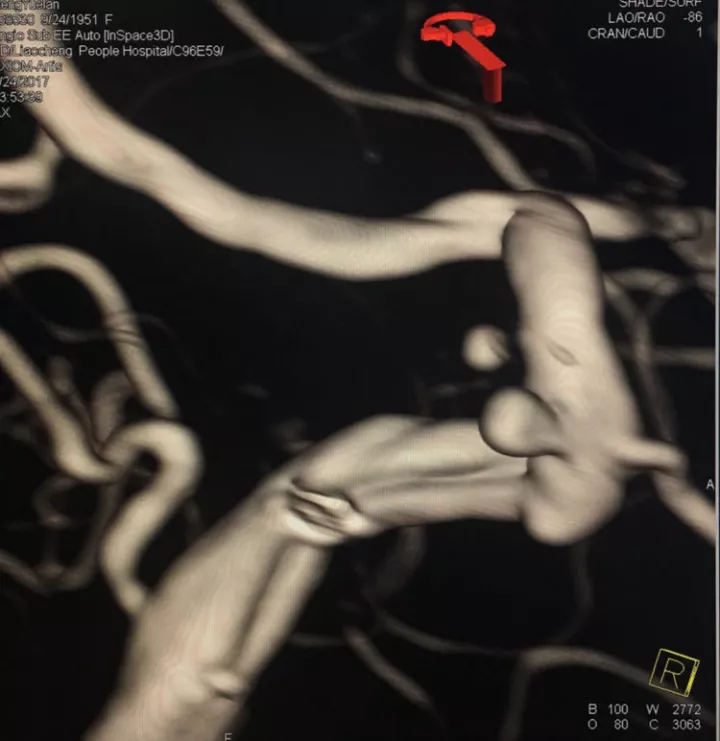

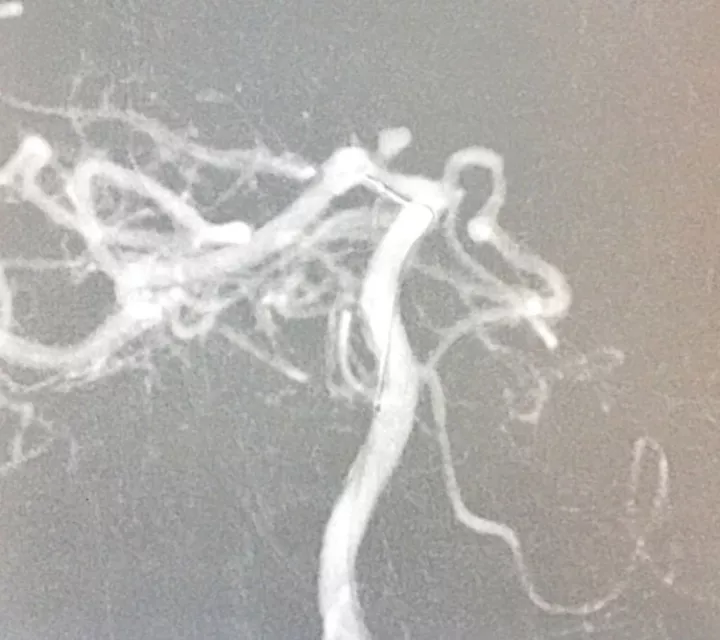

右颈内动脉造影三维重建显示C1段上壁微小动脉瘤

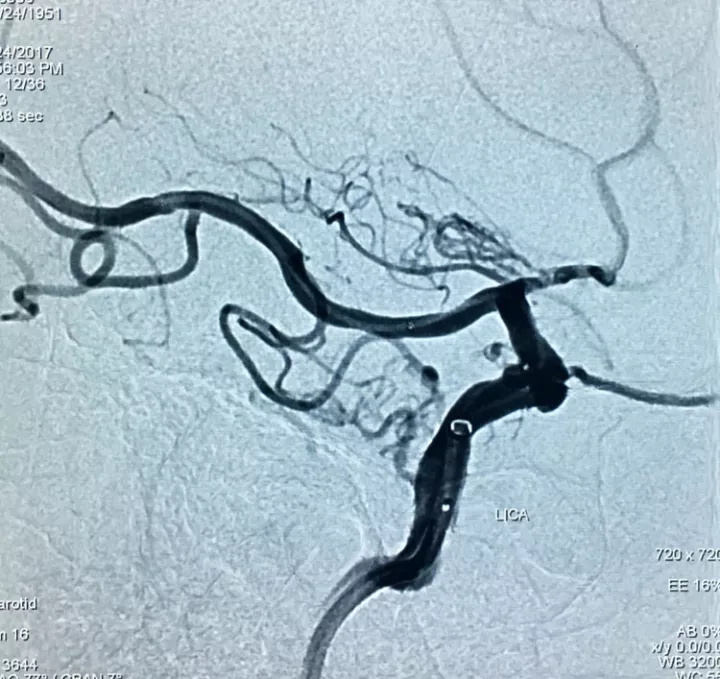

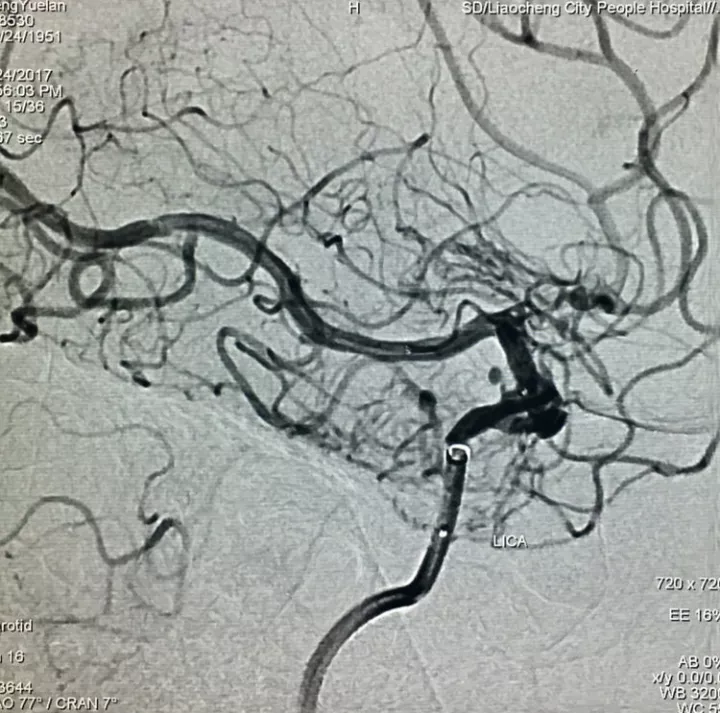

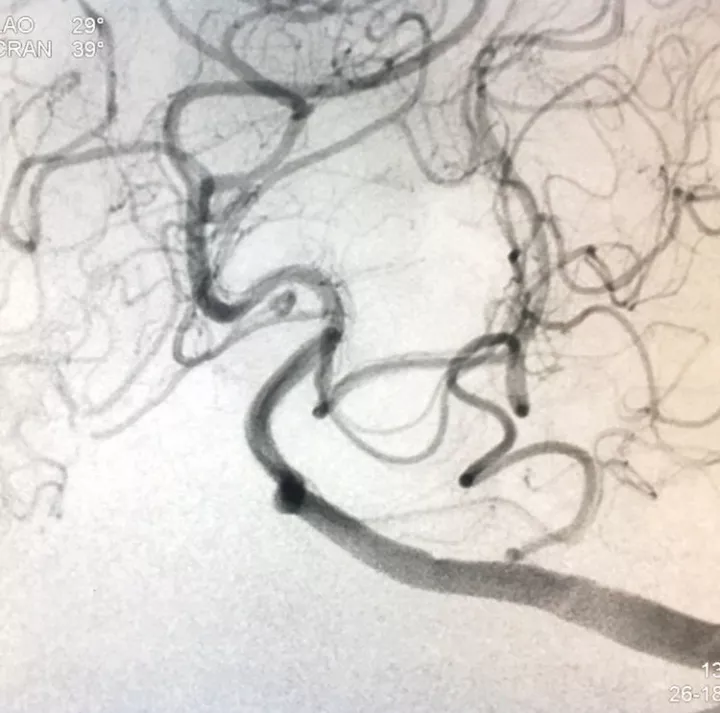

右颈内动脉工作位造影

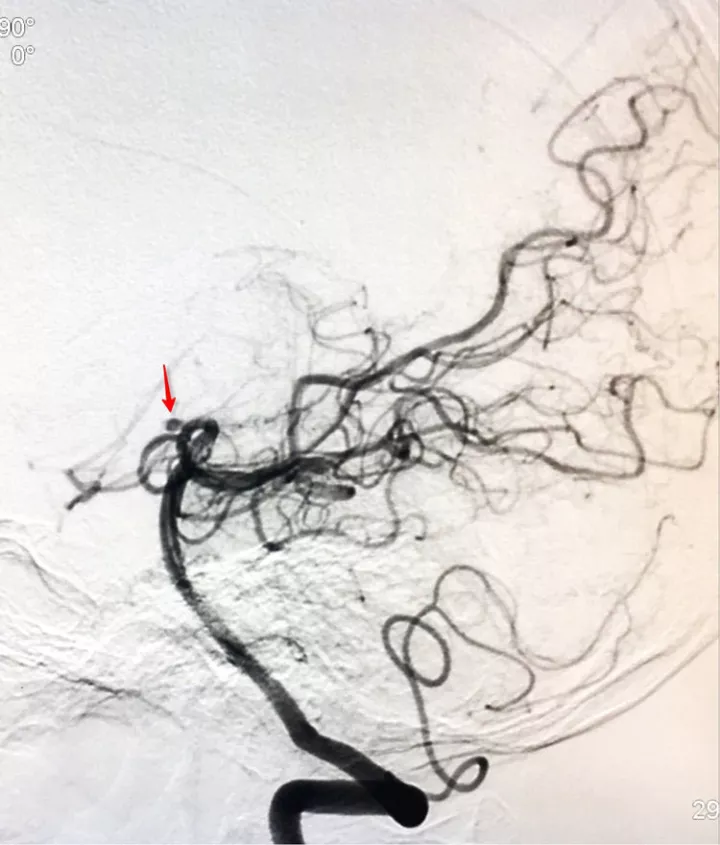

瘤太小了,放大看(箭头所指)

微导丝头端进入瘤颈

电凝2min后造影,瘤消失

撤出微导丝再造影,瘤仍不显影

术后右颈内动脉造影三维重建,动脉瘤消失

基底动脉左侧穿支微小动脉瘤

(术者:姜除寒主任;供图:梁士凯大夫)

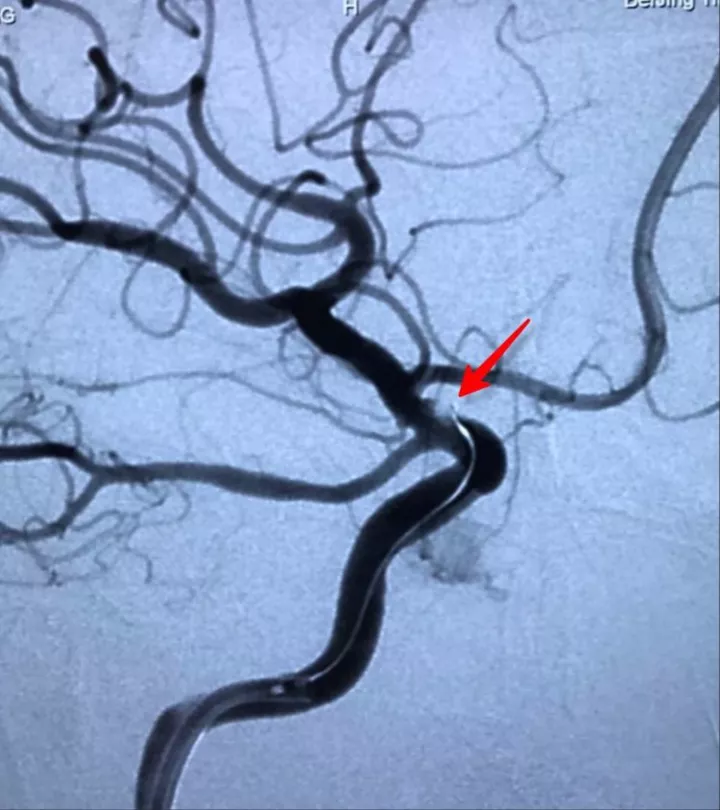

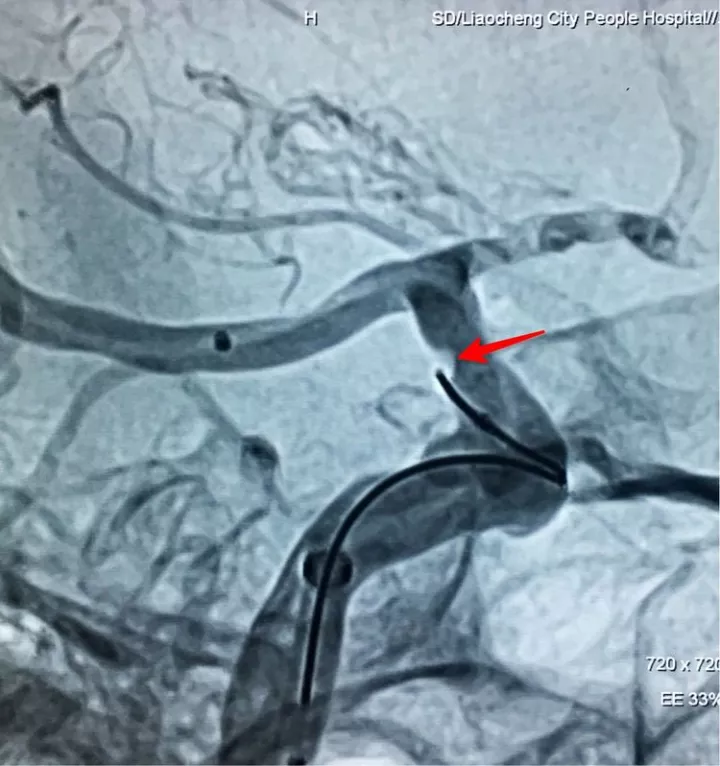

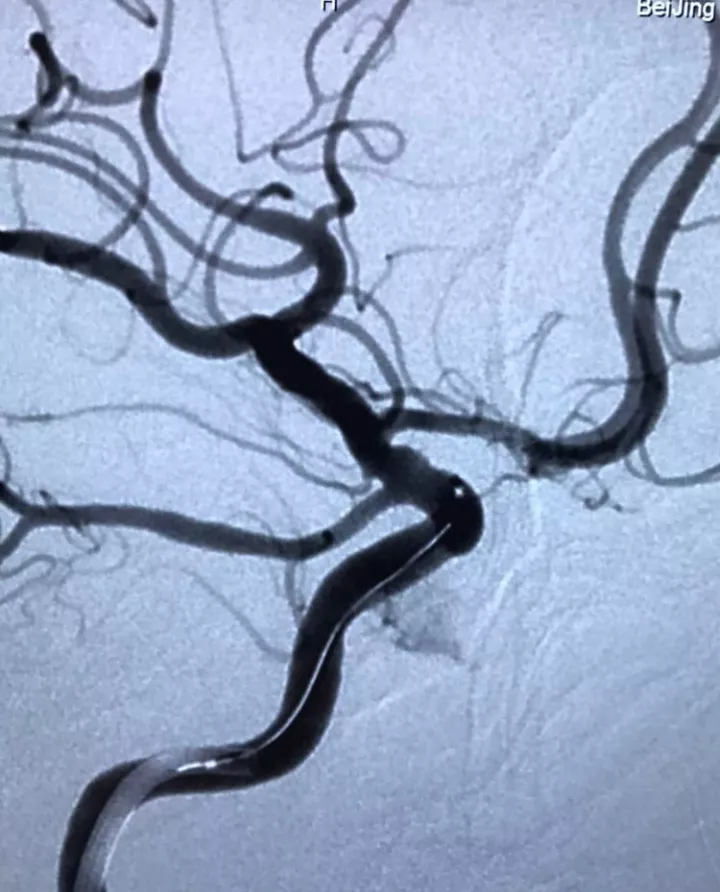

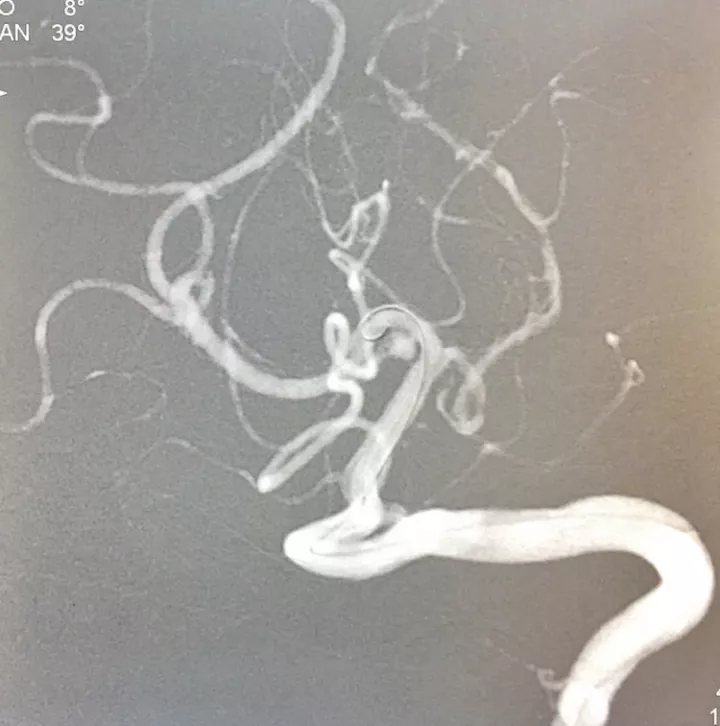

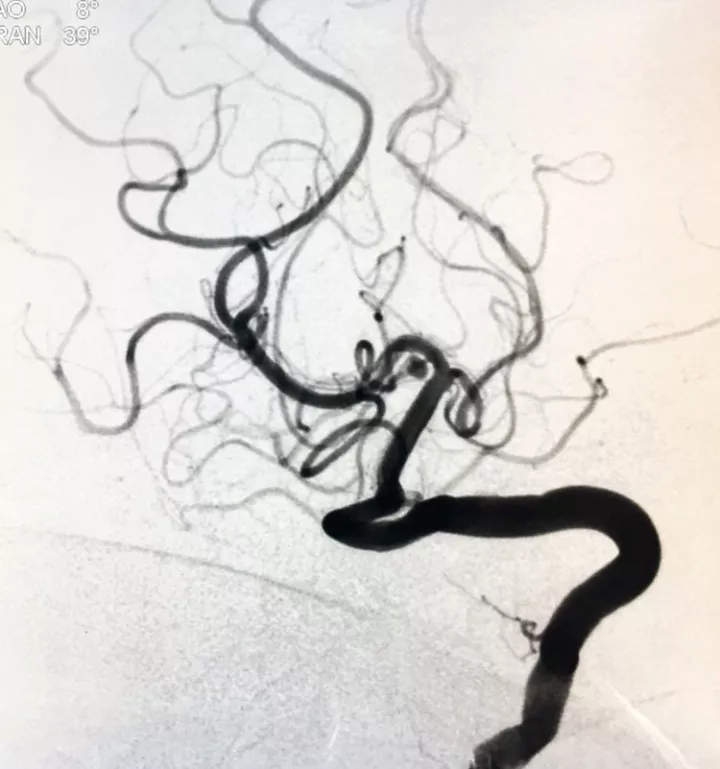

左椎动脉造影显示基底动脉左侧桥脑短旋支微小动脉瘤

瘤太小了,放大看(箭头所指)

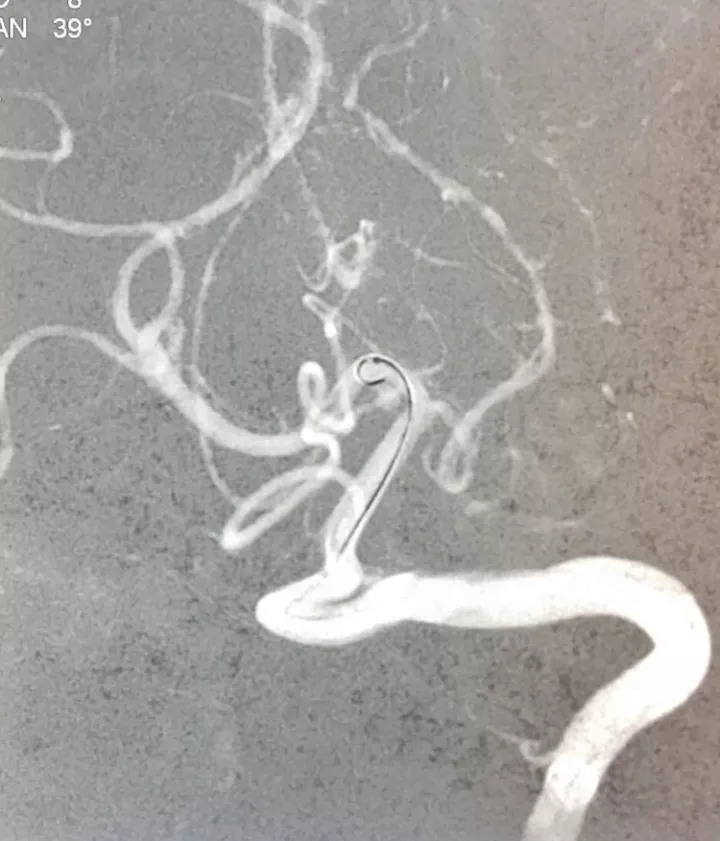

微导丝进入载瘤穿支动脉(相当于细长的瘤颈)

电凝2min后造影,瘤消失

撤出微导丝后造影,瘤仍不显影

在以上两个典型病例以及江裕华、李聪慧所报道的病例中,微导丝均能成功进入瘤颈。但是,对于微小动脉瘤而言,微导丝超选瘤颈本身就是挑战,如果微导丝无法成功选入瘤颈,那么,李氏电凝法还是否适用?

答案当然是肯定的,不然就殊无必要多此一问了。以笔者最近完成的两例手术为证。

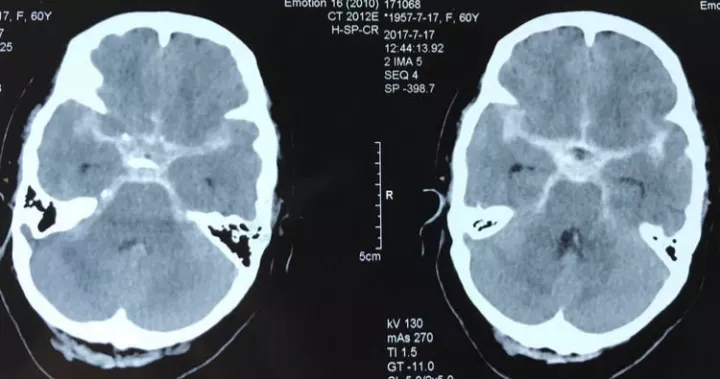

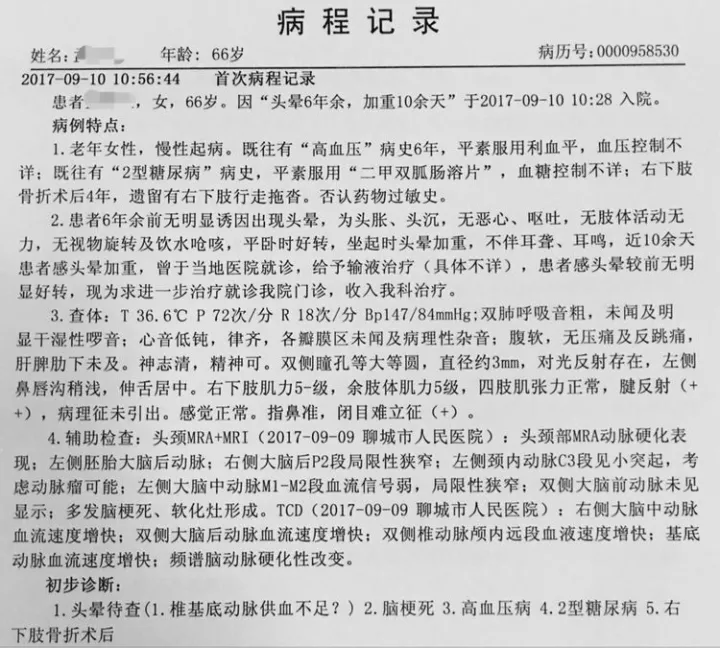

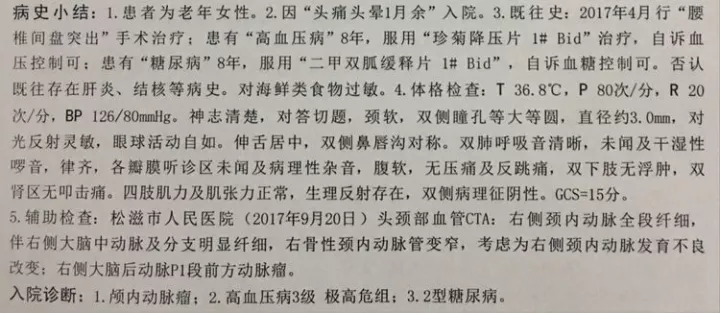

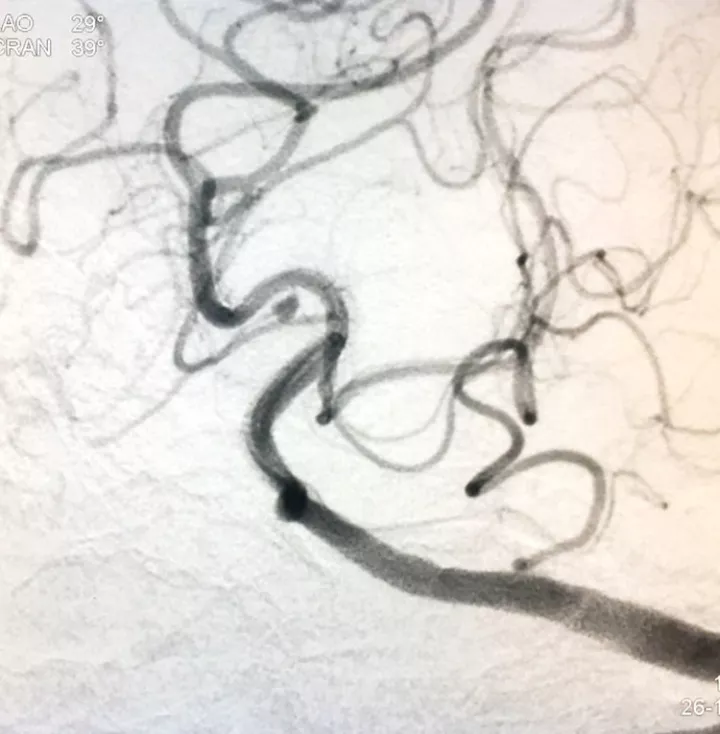

女性,66岁,病史如下:

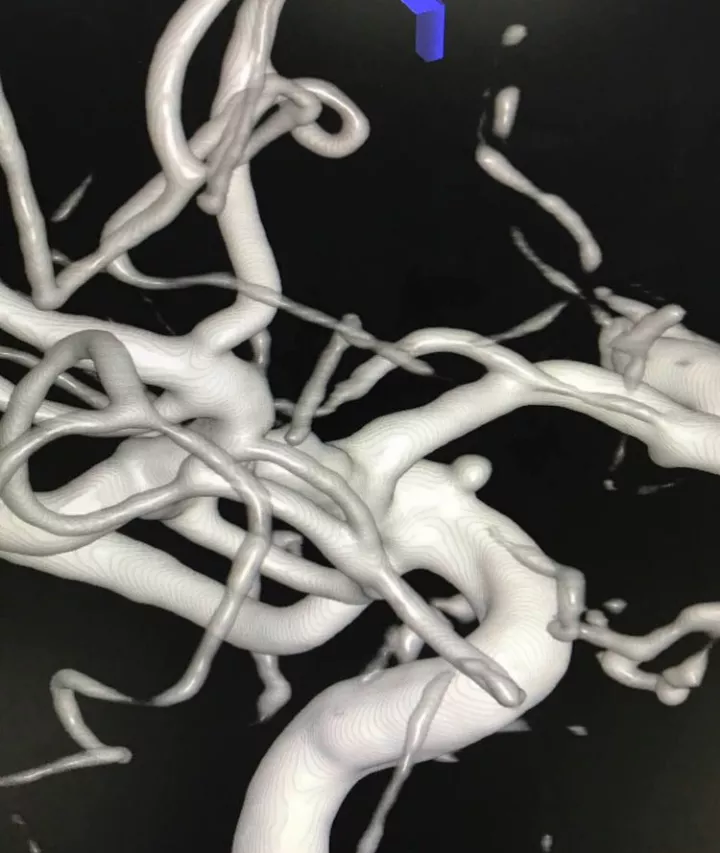

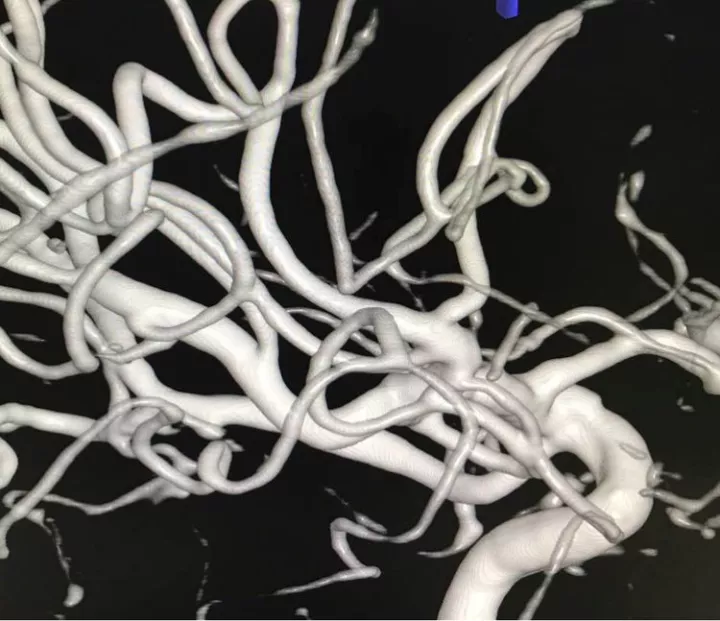

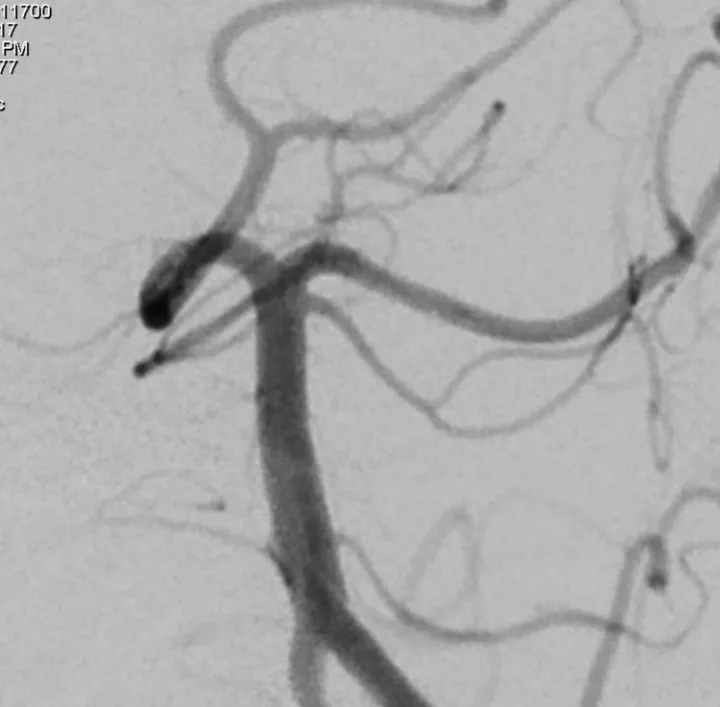

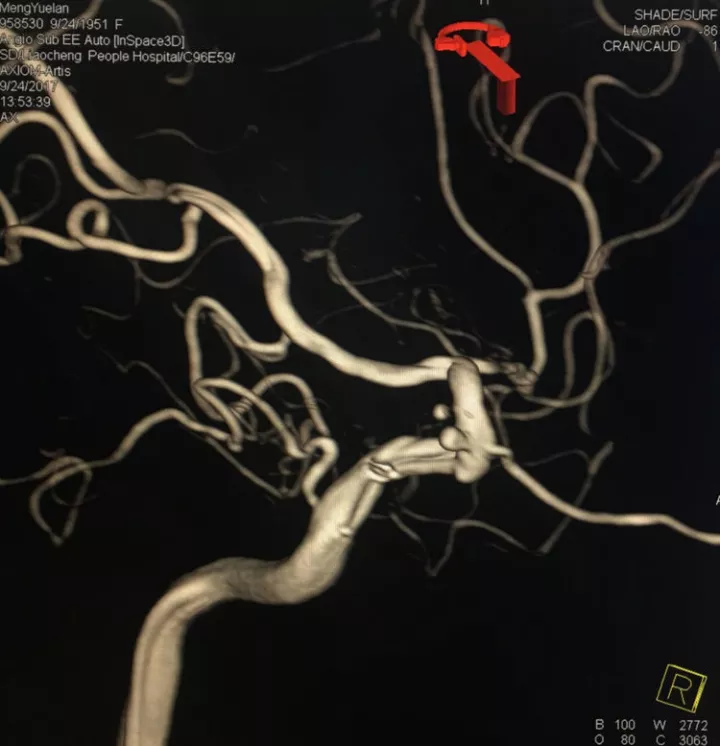

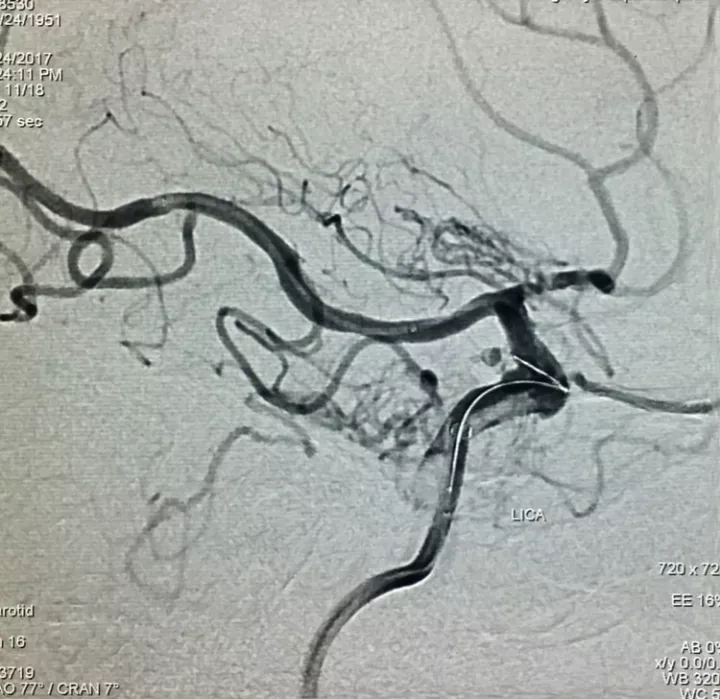

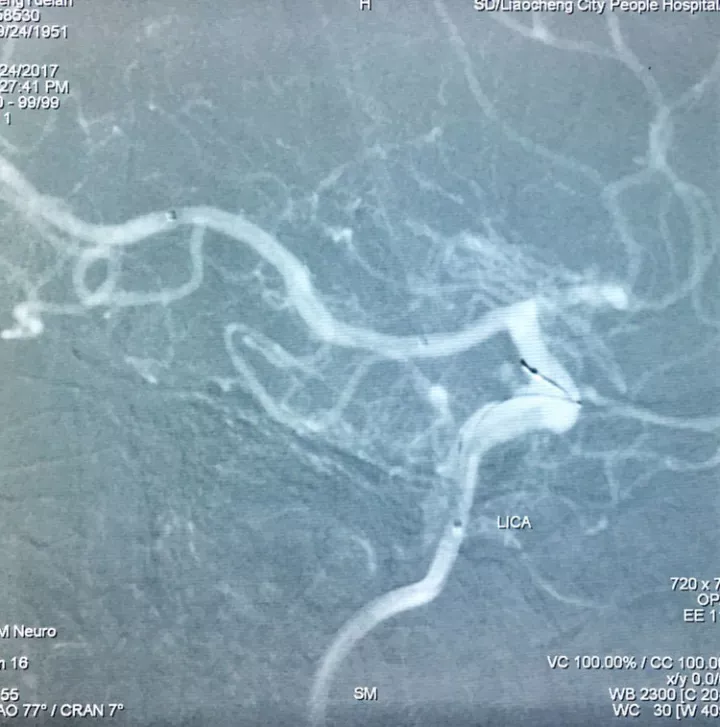

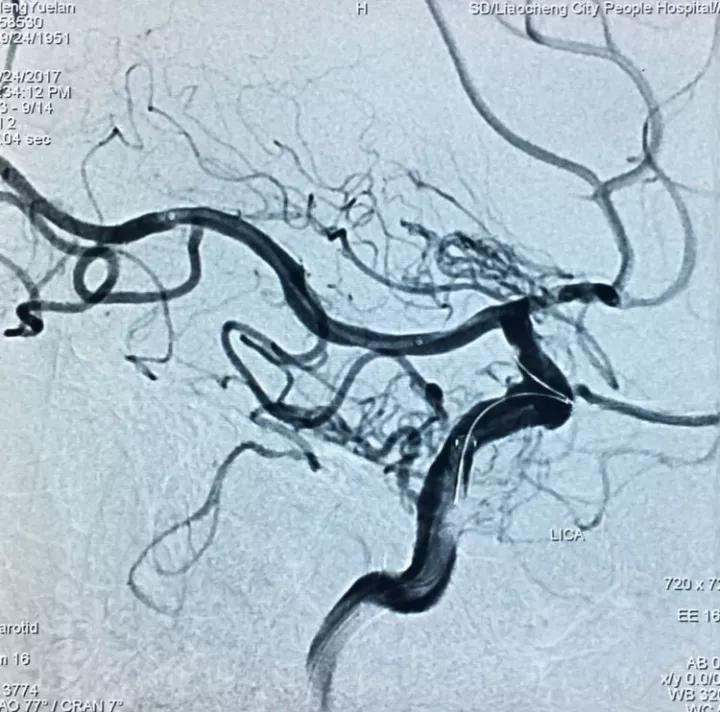

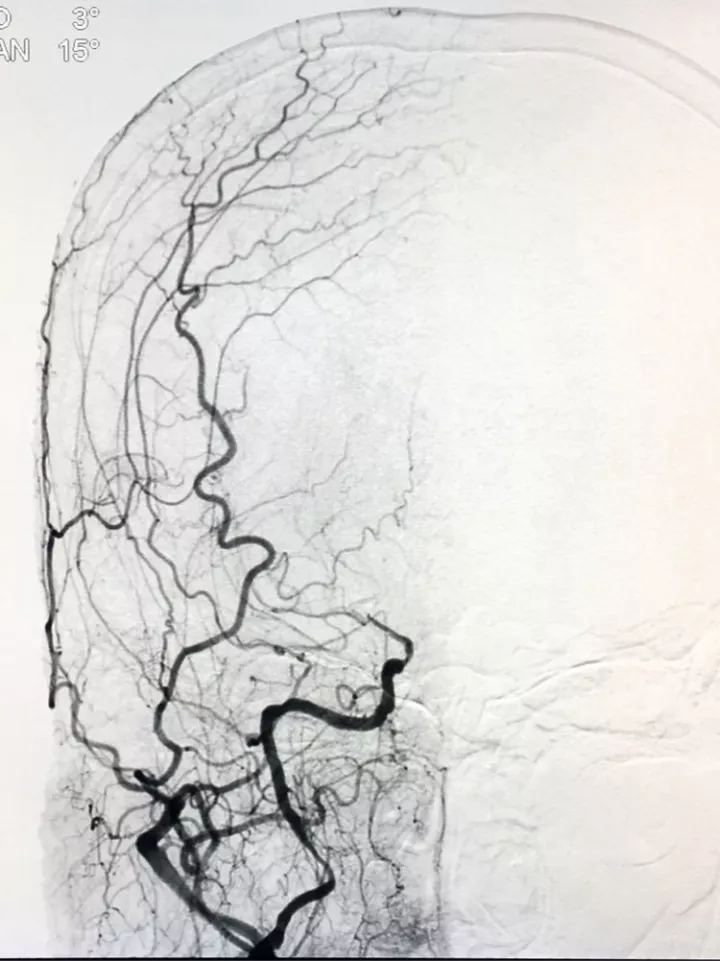

左颈内动脉造影三维重建示床突段两个动脉瘤,左大脑中动脉接近闭塞

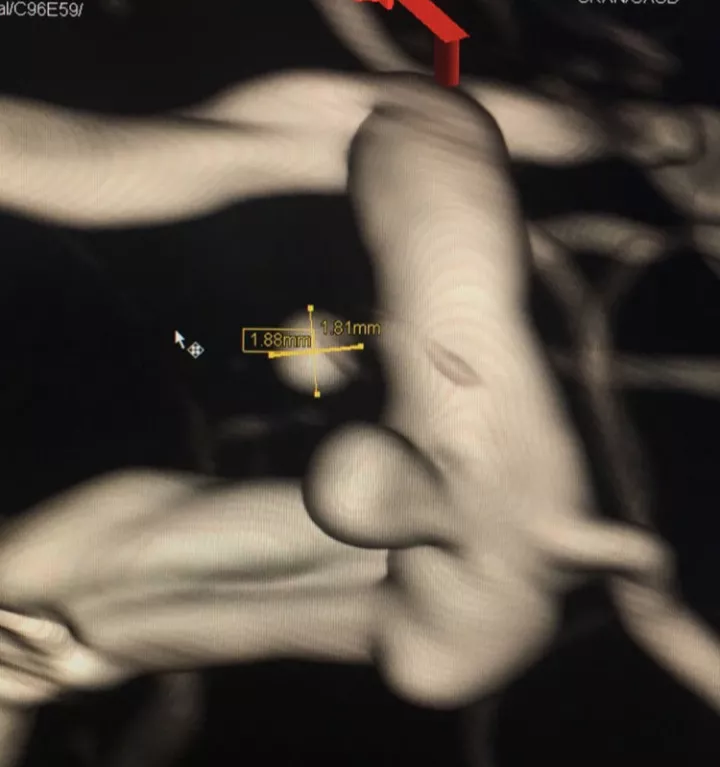

放大观察,近心端动脉瘤好办,远心端动脉瘤瘤颈极细,瘤体直径不到2mm

左颈内动脉二维造影动脉早期显示远心端动脉瘤瘤颈极细,呈细线状,应该是李氏电凝法的绝佳适应症

左颈内动脉造影动脉晚期显示瘤颈不清,瘤体内造影剂稍滞留,似游离于颈内动脉主干

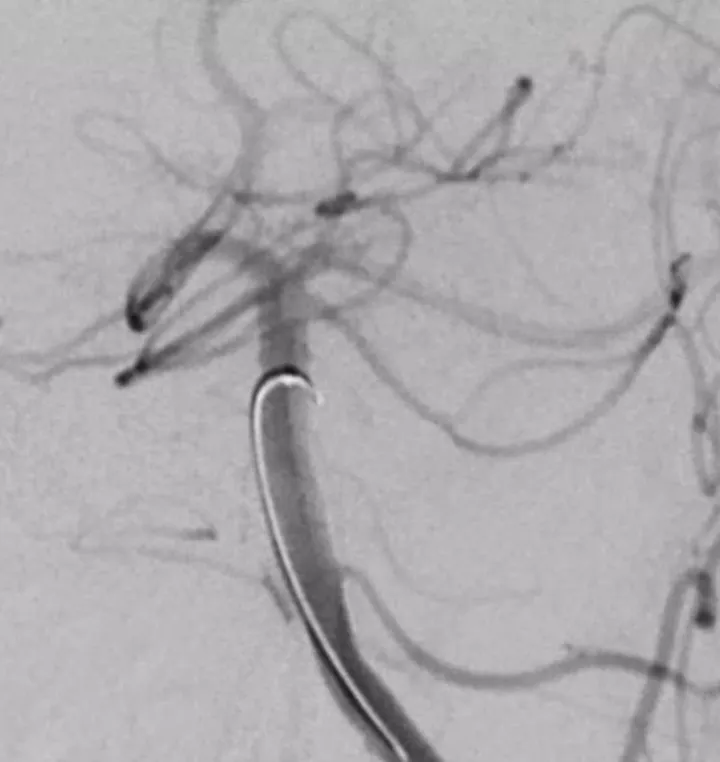

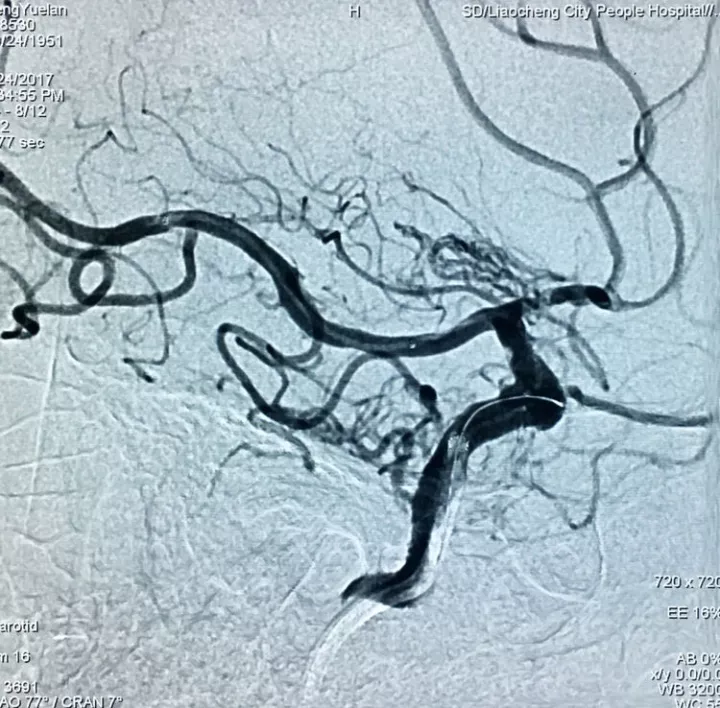

Traxcess 14微导丝无法超选入瘤颈,微导管微量造影无法定位瘤颈

微导丝搭在瘤颈处,微导管尽量跟进,用Solitaire支架解脱器电凝,电压4.0 V,电流1.0 mA,持续30s

造影显示瘤仍显影

再次给予电凝,持续2min

造影显示瘤体不显影

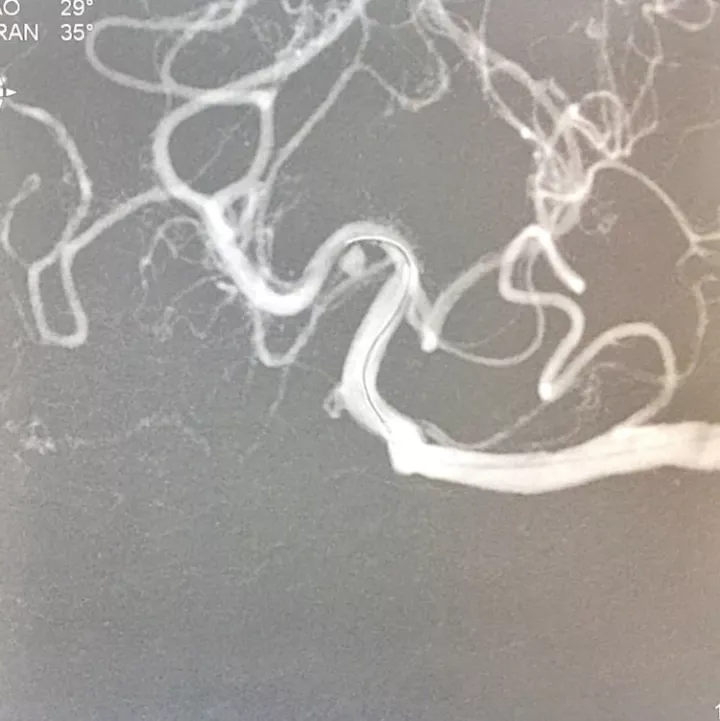

可以看到微导丝头端载瘤动脉局部有一处三角形的造影剂充盈缺损

撤离微导丝再造影,远心端动脉瘤仍无显影

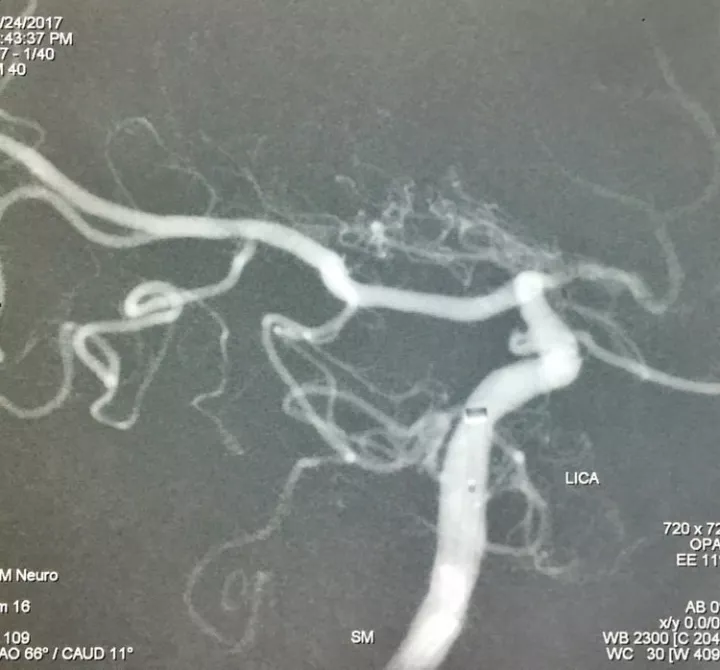

换另一工作位充分显露近心端动脉瘤

应用Lvis支架辅助弹簧圈完全栓塞近心端动脉瘤,无特殊,不赘述。支架同时覆盖已电凝消失的远心端微小动脉瘤瘤颈

术后左颈内动脉三维旋转造影显示两个动脉瘤均不显影。

Traxcess 14微导丝头端经电凝后变黑

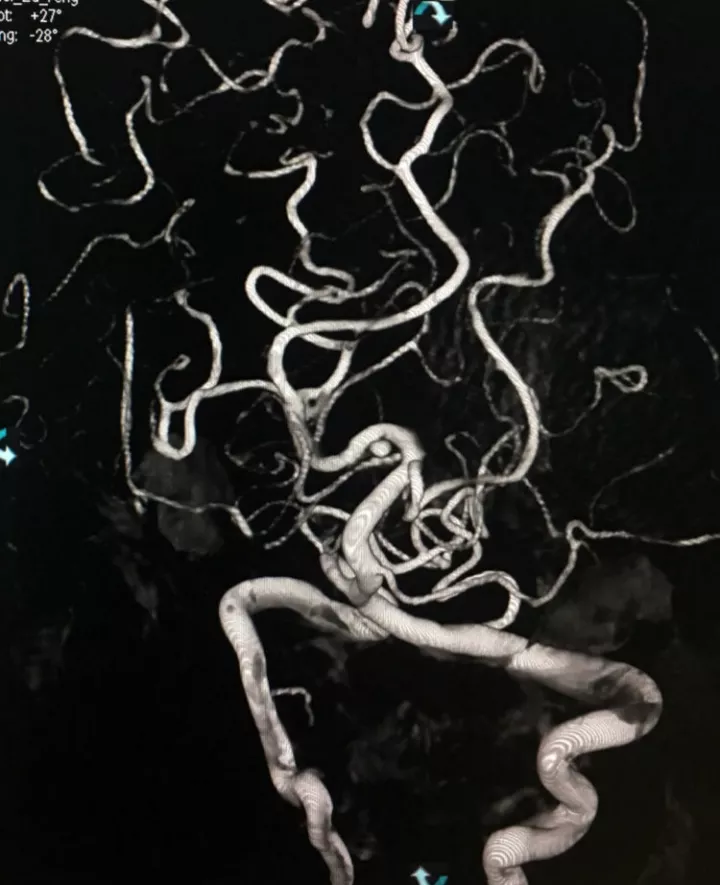

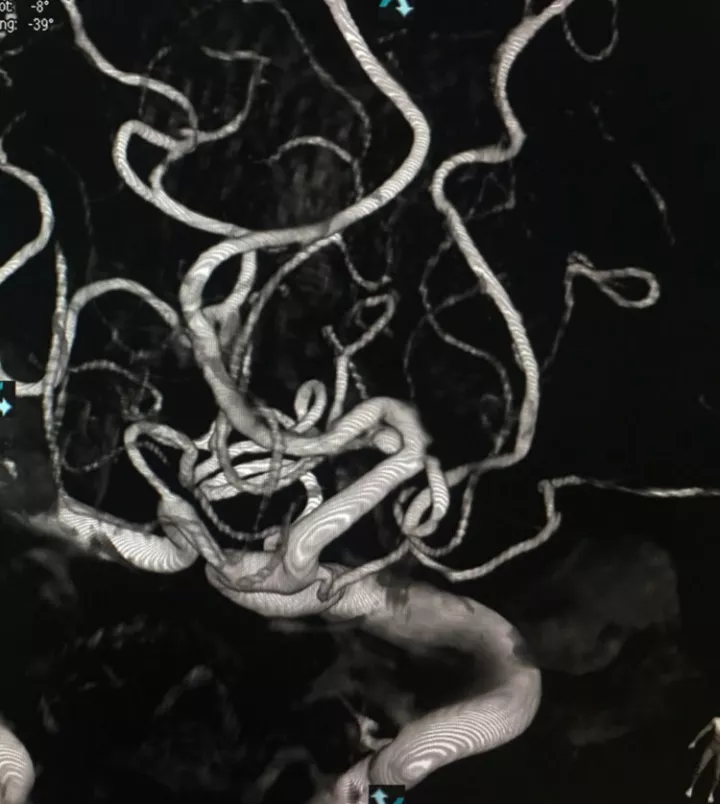

女性,63岁,病史如下:

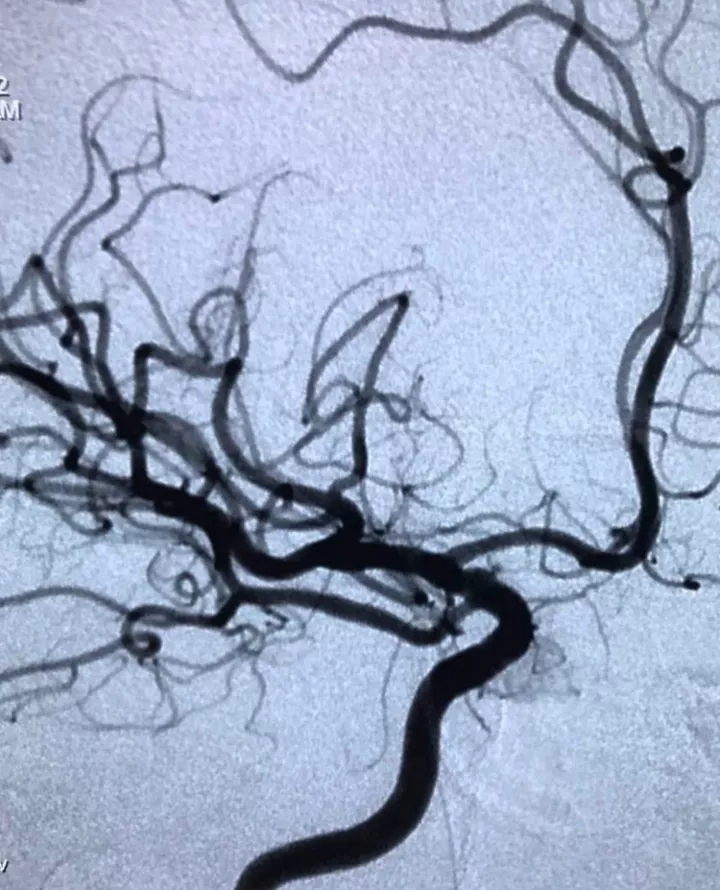

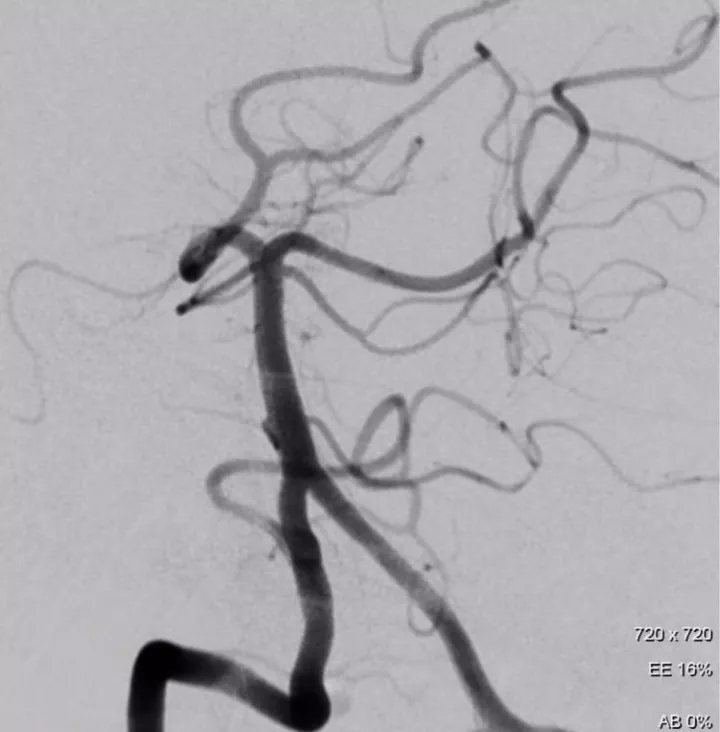

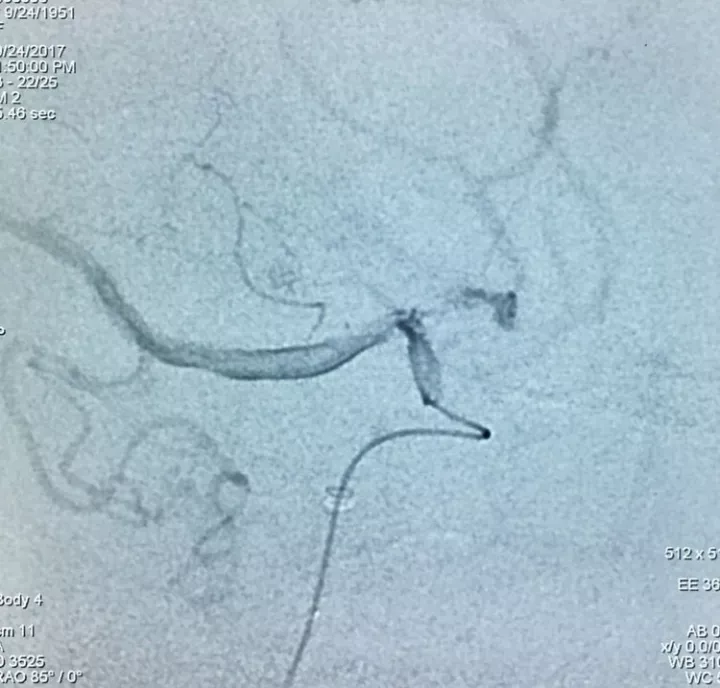

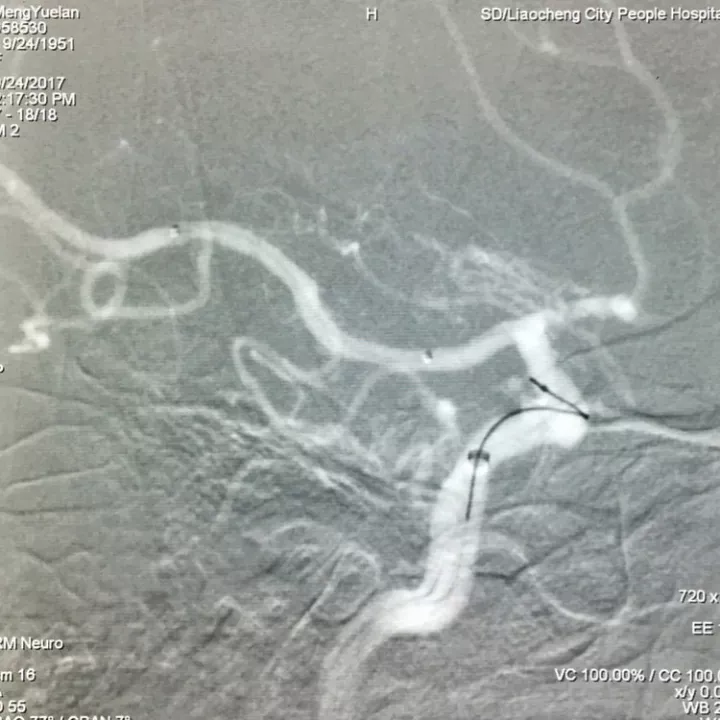

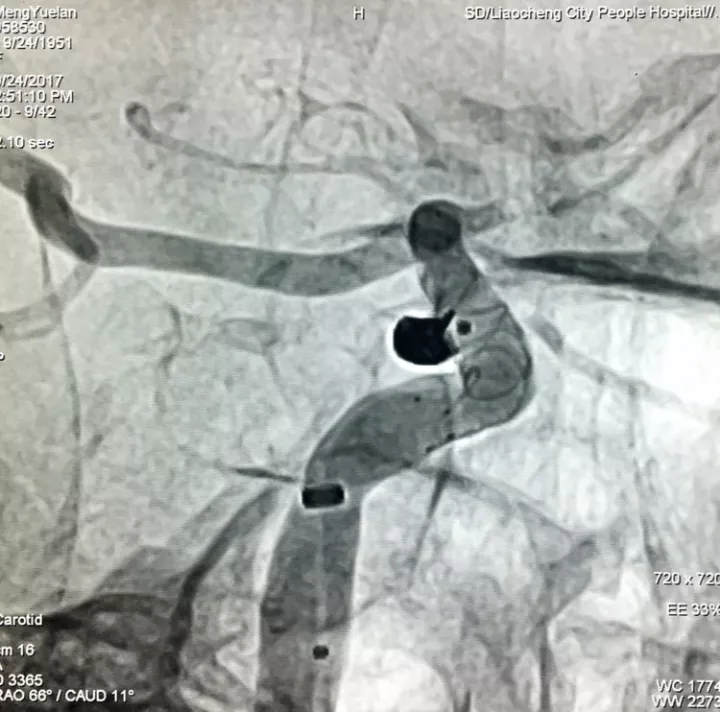

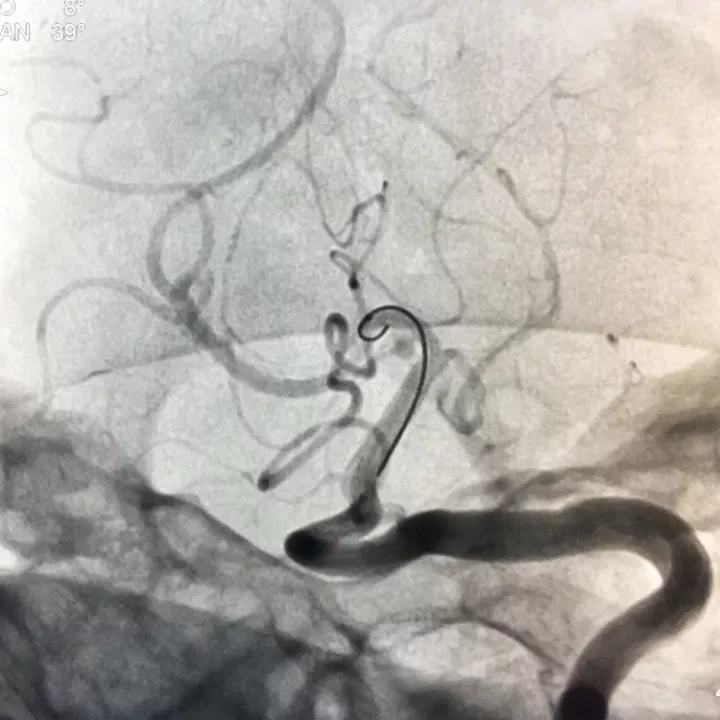

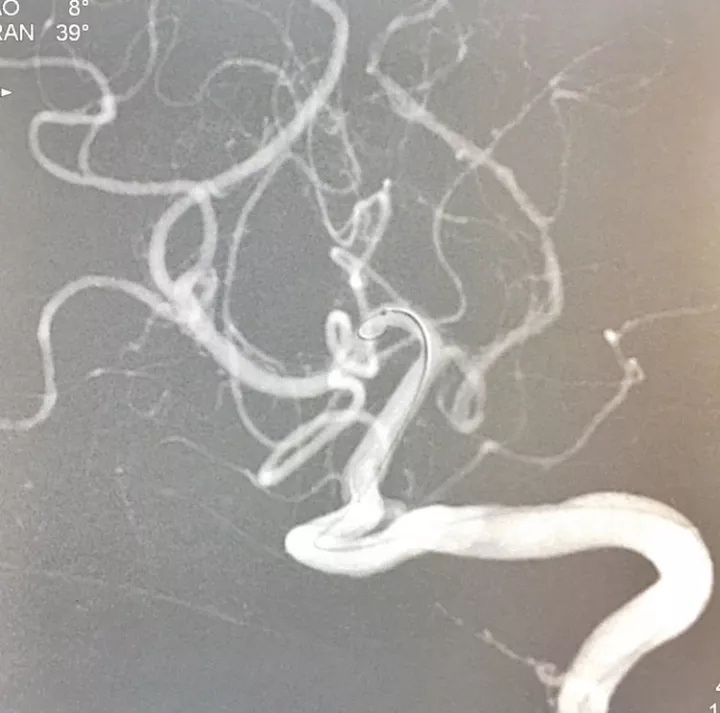

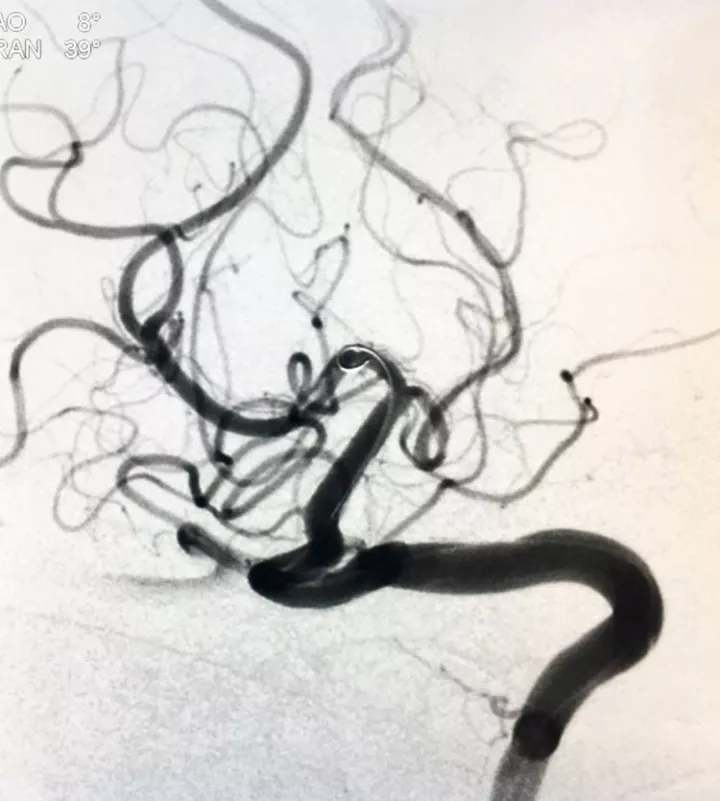

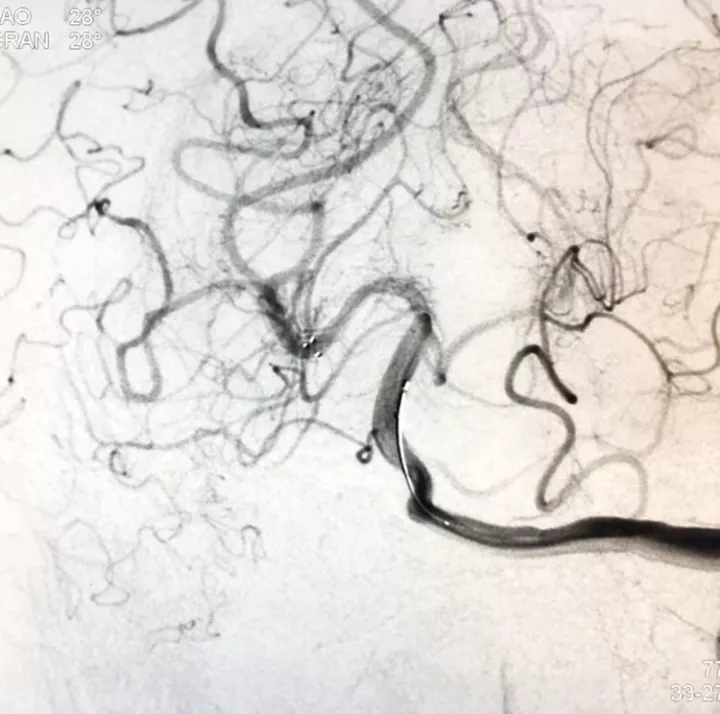

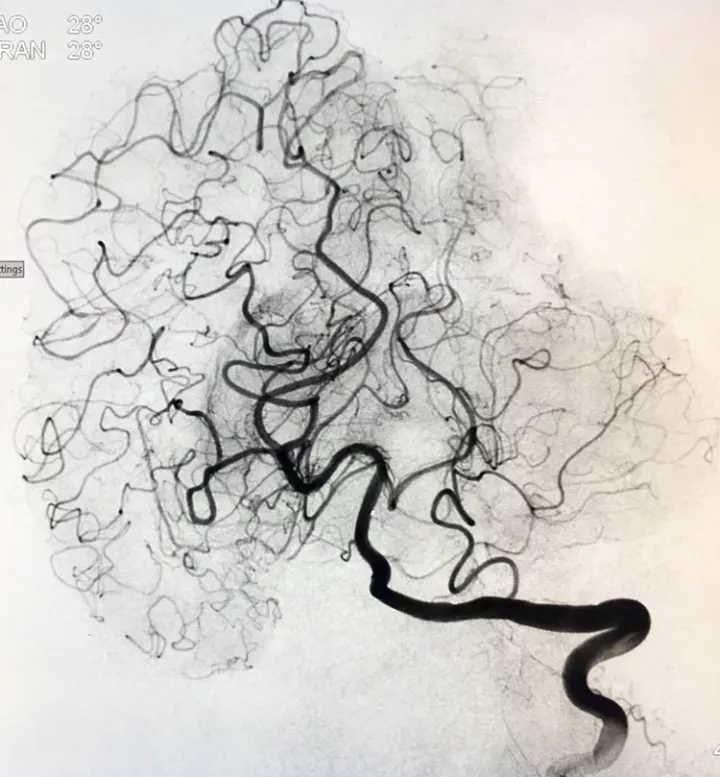

左椎动脉造影显示右侧大脑后动脉P1段微小动脉瘤

同时合并右侧颈内动脉接近闭塞

Traxcess 14微导丝在各种工作角度均无法成功选入瘤颈

借助微导管和微导丝的塑形,将微导丝头端回返搭在瘤颈处

应用国产维心弹簧圈解脱器电凝,电压4.0 V,电流1.0 mA,持续30 s,动脉瘤不显影

撤离微导丝再造影,动脉瘤又显影

再次将微导丝头端定位在瘤颈处

电凝2min后造影,动脉瘤消失,为保证效果,补充电凝30s

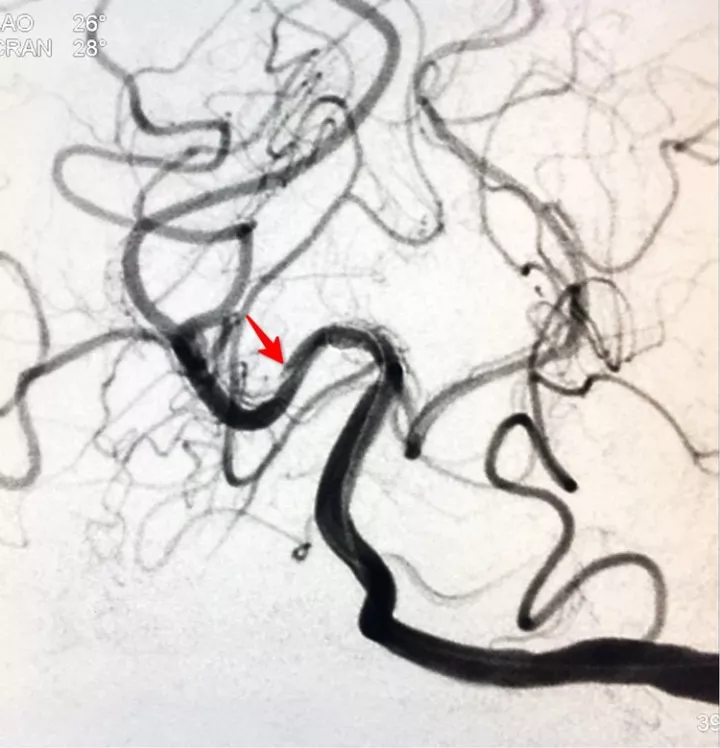

此时发现右大脑后动脉P1-2交界处有一小夹层,考虑为微导丝行进时导致的医源性损伤,遂决定贴支架

Rebar 18微导管到位

释放Solitaire 4×15支架,覆盖医源性夹层和已不显影的动脉瘤瘤颈

支架贴附后即刻造影显示医源性夹层愈合

解脱支架后左椎动脉造影结果满意

结尾提一个问题,请大家投票,电凝后我们有时会发现载瘤动脉局部小的造影剂充盈缺损(箭头所指),这是什么情况?