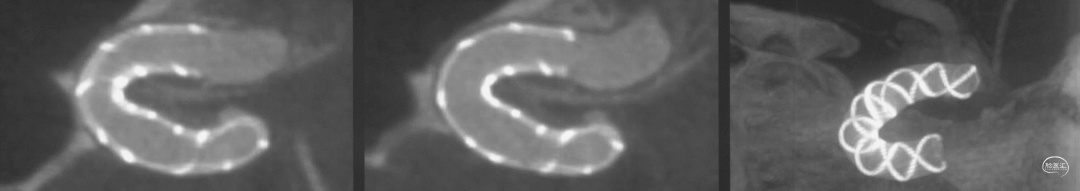

近日,海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)脑血管病中心刘建民教授、赵瑞教授、吴一娜教授团队,联合麻醉科等多学科团队,首次使用神通医疗Tubridge® Plus血流导向密网支架,成功为一名46岁男性患者实施血流导向装置术。期间,团队配合密切,手术过程顺利,Tubridge® Plus支架通体显影、术中打开贴壁理想,即刻手术效果良好。

患者基本信息

术前造影

术前测量

治疗方案

术中材料

NeuroGuard 8F-95-5 球囊导引导管

Tethys 6F-115 中间导引导管

Reach 0.014-200 微导丝

Fastrack 27-155 支架导管

Tubridge® Plus 3.5mmx30mm

手术过程

术后检查

术后体会

刘建民教授在术后表示:“Tubridge® Plus是全球首款“两维3D”、通体显影的密网支架。支架的每根编织丝都全程显影,同时两根双螺旋显影丝强化了支架的轮廓,可以更好地判断支架打开和贴壁的情况。整个手术过程中,支架打开非常顺畅,无需过度推挤支架就可以自然打开和贴壁。支架径向支撑力相比Tubridge®有所提升,同时采用27微导管输送,可以实现单人单手操作完成支架释放,推送阻力小。这次手术取得理想的效果,我们期待着后续的随访结果。”

两维3D,全新升级

Tubridge® Plus显影性能飞跃

专家寄语

刘建民教授

Tubridge®密网支架历经十五年,“从0到1”实现多项技术突破,她的出现为大型及巨大型动脉瘤的治疗带来了根本性的理念变革,其上市前临床试验PARAT研究作为中国神经介入领域第一个FD的随机对照研究,为全球神经介入医学提供了高级别循证医学证据,使颅内动脉瘤的治疗从血管重建跨入血流重构新时代,她在全球的广泛推广和普及亦推动了行业的快速发展,而PARAT-MT将进一步探索与研究,为FD治疗颅内动脉瘤提供一级循证证据。作为医工结合的典范之作Tubridge® Plus极大提升了颅底部位显影、弯曲血管打开贴壁、兼容性等性能。我们共同期待,Tubridge®系列产品的技术更新迭代给临床带来更好的体验、为患者带来更大的获益。

专家简介

刘建民

海军军医大学第一附属医院

向上滑动阅览

赵瑞

海军军医大学第一附属医院

向上滑动阅览

吴一娜

海军军医大学第一附属医院脑血管病中心

脑血管病中心主治医师、讲师

主要从事脑血管病的基础和临床研究,在颅内动脉瘤、颅内外狭窄、动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘的诊疗方面积累了一定的经验

发表核心期刊论文7篇,参编专著5部

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。