今天为大家分享的是,由攀枝花学院附属医院神经医学中心鄢克坤主任医师带来的慢性低颅压综合征患者的诊疗策略——附三例超长期慢性患者的诊疗经过,欢迎阅读、分享!

自发性低颅压综合征(spontaneous intracranial hypotension,SIH)是一种少见或者罕见的致残性疾病,据估计其年发病率为5/10万,而患病率估计为1/5万,发病比例女性:男性约≈2:1,发病年龄多在40岁左右,但无绝对年龄豁免,上至七八十岁老人,下至幼童均可发生。

SIH是由于椎管内脑脊液外漏出蛛网膜下腔密闭的脑脊液系统,导致整个蛛网膜下腔脑脊液容量减少,产生一系列脑、神经、血管并发症或者后遗症,给患者工作、生活造成严重的干扰,部分患者可能因此致残或者发生生命危险的悲剧。因此及时识别SIH并采取积极有效的干预手段才能最大限度减少该病导致的各种并发症或者后遗症。

病例1

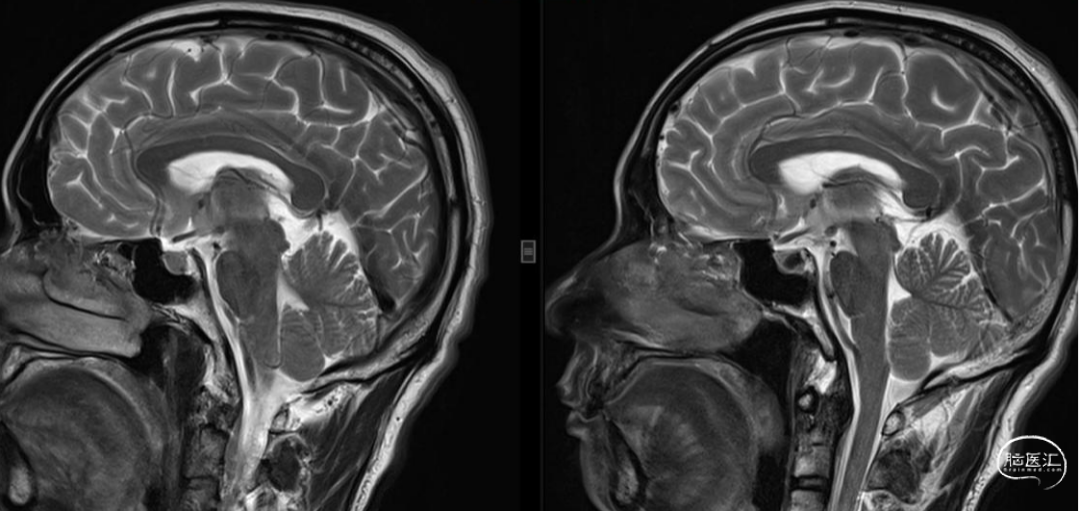

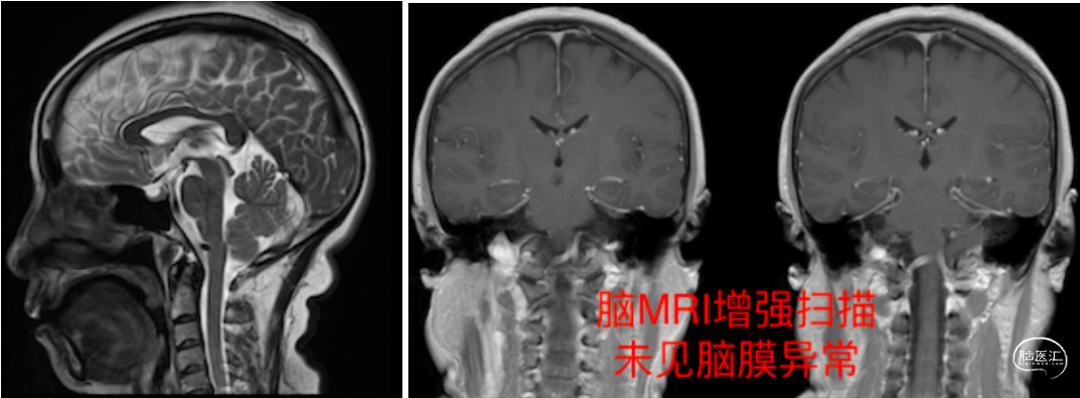

脑MRI检查可疑“脑下沉”征象,余无特殊。

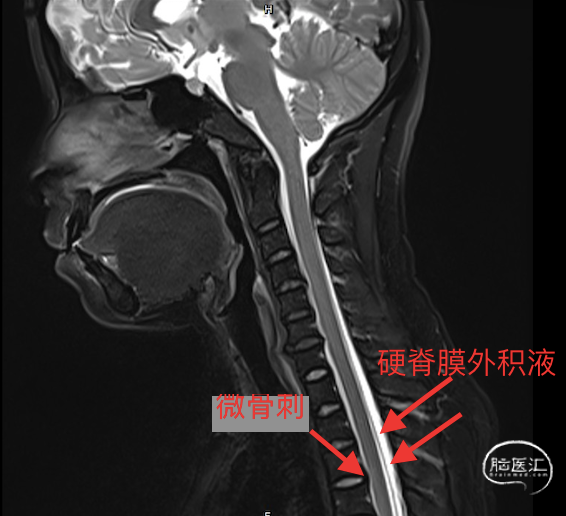

椎管MRI检查发现为“高流量漏”,如上图。

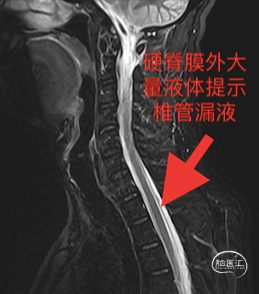

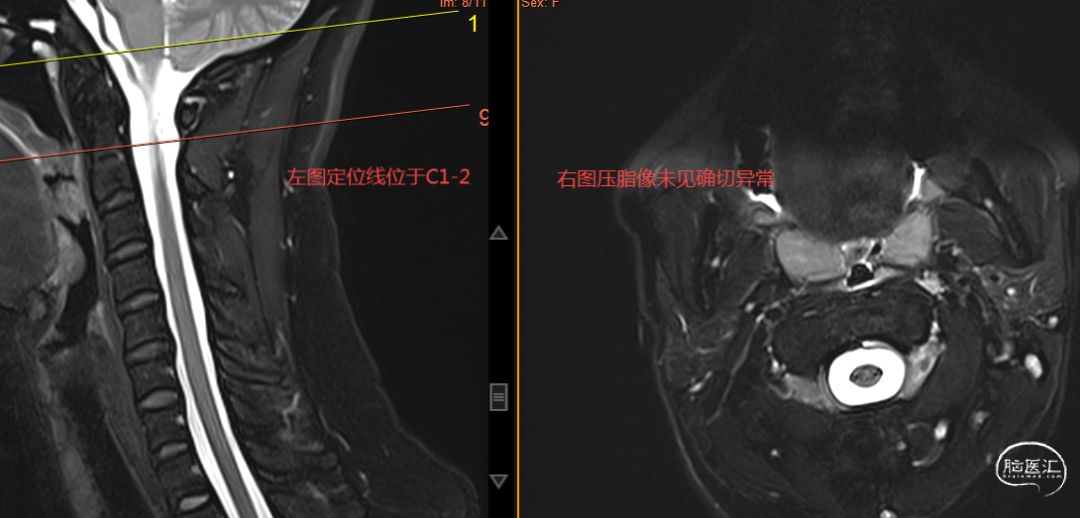

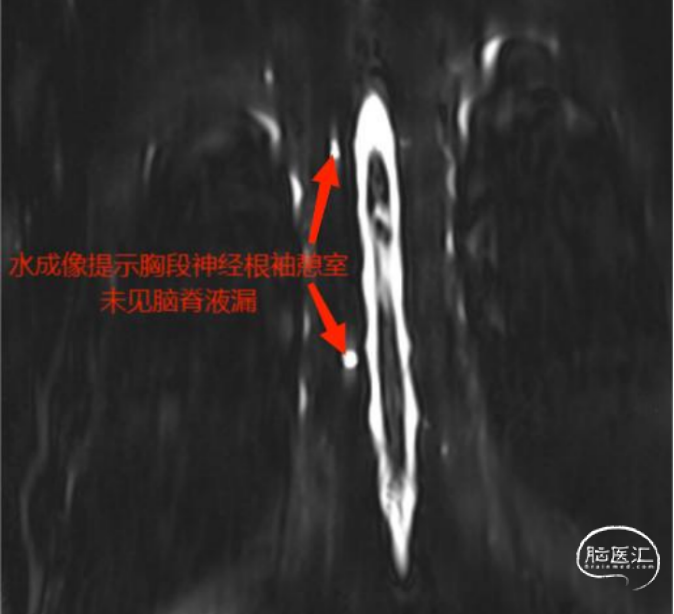

针对瘘口的MRI检查未见异常,如上图。

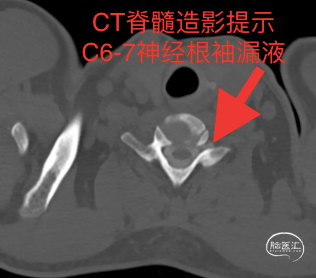

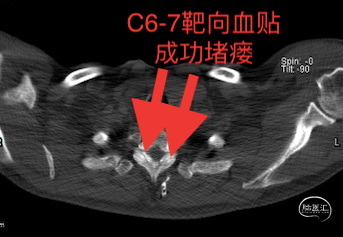

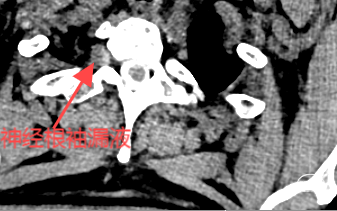

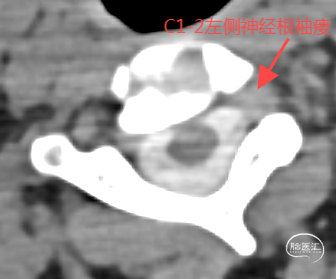

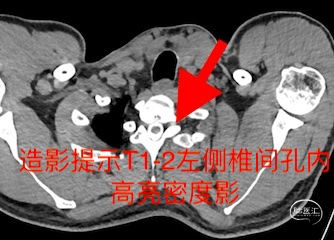

经CT脊髓造影发现瘘口,如上图。

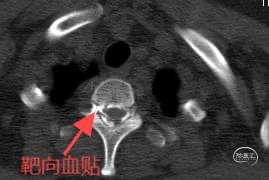

经靶向血贴后,患者仅需卧床24小时即可下床活动,术前体位性症状消失,术后一月复查椎管漏液明显吸收,患者基本没有不适症状。

病例2

患者,女,15岁,因“反复头痛4+年,加重伴头晕1年”入院。患者自4+年前无明显诱因出现头痛,久坐或长期站立时加重,平躺数分钟后可缓解,每月发作约3-5次。患者未重视,未诊治。1年前,患者无明显诱因出现上述症状加重,伴反复头晕、右眼视物模糊、伴耳鸣,偶感左侧面部及左上肢麻木,多次于多家医院就诊未能明确。入院前4天患者上述症状再发作,于我院就诊,门诊以“自发性低颅压综合征”收入我科。

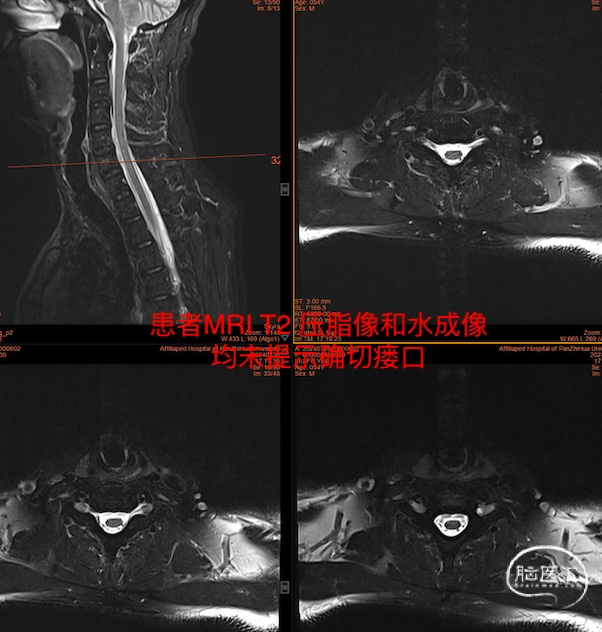

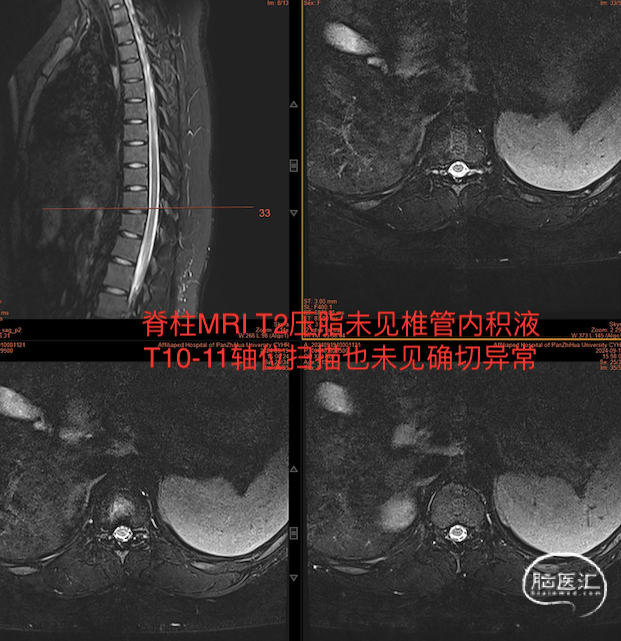

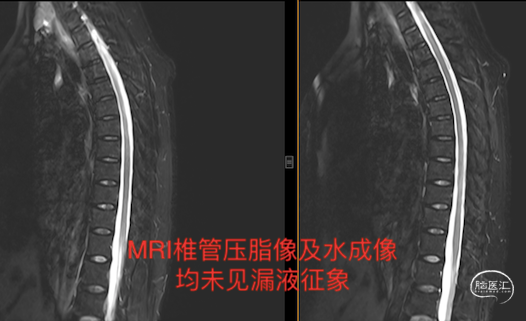

入院后头部MRI平扫及增强均未见异常,脊柱MRIT2压脂扫描如下图:

随后的水成像检查也未见异常。

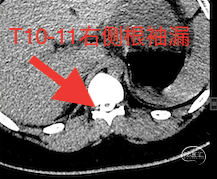

患儿仅15岁,因长期受此病困扰,沟通之后很快接受了脊髓造影,如下图:

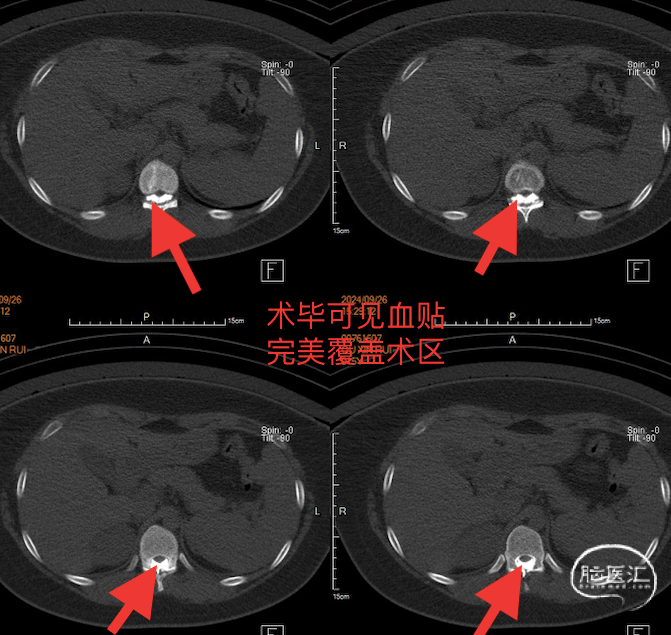

明确瘘口之后,接受了T10-11靶向血贴治疗。

患者术后24小时即可下床活动,头痛消失,之前伴随症状明显改善,康复出院。

病例3

患者,女,55岁,因“反复头痛20+年”入院。患者20+年前开始出现头痛,具体发病经过已不可考,主要表现为枕颈部疼痛、僵硬,伴耳鸣,活动久后加重,平躺能缓解症状。长期于各级各地医院就诊均未明确诊断,常服止痛药,但效果不佳,经人介绍到我院就诊,门诊以“自发性低颅压综合征”收入院。

讨论

SIH患者经过早期的卧床、补液等保守治疗或者不彻底的血贴治疗后,如果没有治愈将会进入慢性期,此期症状与急性期相比变得不典型。其原因在于经过早期治疗,虽然患者的颅压已经慢慢代偿恢复正常了,但椎管内硬脊膜仍有漏液,脑脊液容量依然不足,依然会有症状;但因症状减轻会被误认为是后遗症从而放松警惕,但大多数患者始终不能正常生活,饱受折磨,特别是在导致颅压增高的某些情况下症状会加重,如强烈咳嗽、情绪剧烈变化、干重活、或大便不畅等。也可能在将来的某个时刻再转为急性发作甚至引起颅内出血危及生命可能。因此,不管治疗与否,长期有症状且时好时坏者需要警惕慢性期SIH可能,尤其是伴有体位性症状时。

一个研究发现保守治疗的患者在六个月时只有37%、在两年时只有63%的患者得到头痛缓解。延期的卧床,没有肯定治愈,是很折磨人的,许多患者会因此寻求其它治疗,一定要找专业的医疗单元评估诊疗方案,以免走太多弯路而影响治疗。

在慢性期的SIH患者中,往往颅压已经代偿正常,此时再腰穿测压就没有意义了,而在脑的MRI影像检查中有约15%左右的患者正常或者接近正常,这就给经验不丰富的医生造成极大的困惑,此时有经验的医师会选择脊柱相关影像检查,因它的阳性率更高可达93%,更利于确诊。通过脊柱的相关检查,可以确定病因和瘘口类型,为决定下一步诊疗方案提供依据。

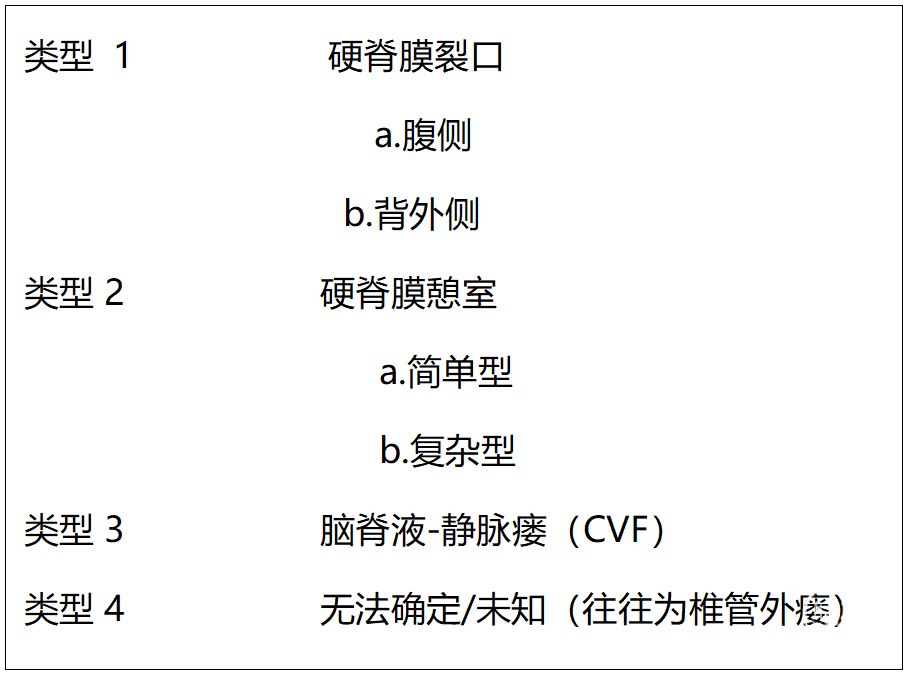

根据Schievirk等的理论,脑脊液瘘口类型分为4类,见下表。

此外,还有其它的一些原因,比如椎管内大的蛛网膜囊肿或者大量憩室导致的脑脊液分流所致的SIH,其处理则较为复杂,以后将专门详述之。

根据脑脊液漏口漏液的速度我们一般分为:快漏(高流量瘘口)、慢漏(低流量瘘口)、间断漏。但这个分类是相对的,因为没有办法确切知道漏液速度是多少,但可以根据影像表现来大致确定漏液的快慢,以决定保守还是积极手术,以及寻找瘘口的成像方式。

1型瘘口尤其是1a型,多由腹侧椎间盘骨刺刺破硬膜导致,都几乎表现为高流量瘘,在椎管内大量的漏液积聚,几乎不可能保守成功。因此,此类患者从一开始就不应该采用长期保守治疗,成功率太低。

2型瘘口,被认为起源于之前存在的变薄的硬脊膜或者有裂隙的硬膜区域有关,尤其是在神经根袖憩室处。本型大多为慢漏,但也有快漏;可以表现为椎管内硬脊膜外积液,也可能看不到明显积液。本型可以早期保守治疗,保守不佳者也建议早期手术。

3型瘘口,即脑脊液-静脉瘘(CVF)。此型瘘是没有真正的瘘口和漏液的,大多是发育异常导致蛛网膜下腔脑脊液和椎管静脉丛的直接沟通造成脑脊液从密闭的蛛网膜下腔系统流失,从而导致低脑脊液流量,产生症状。此型在椎管内是看不到漏液的,可能导致被错误的采用保守治疗,常延误病情。该型建议直接开椎手术处理。

4型瘘口,往往源于远端神经根袖漏,它并没有形成瘘道进入椎管系统而是导入并消散于毗邻的软组织内,因为其瘘口位置在椎管外,同样在椎管内也检查不到漏液,往往也被采用保守的方式而成为慢性。

确认漏液和瘘口是SIH诊断和治疗所必须的,才能为精准治疗提供确切的方向。SIH患者有可能需要反复甚至多种、多次检查才能找到瘘口,对极少数患者可能穷尽现有的一切办法也无法找到瘘口,但有专业经验的医师可以为患者减少试错成本。

目前确认漏液和瘘口主要有如下几种方式:

A.3TMRI脊髓水成像;

B.MRI T2压脂像;

C.CT脊髓造影;

D.MRI脊髓造影;

E.DSM脊髓造影。

经检查明确瘘口后,针对瘘口类型进行相应的手术治疗。在上述检查中,作为无创检查的脊髓水成像和压脂像往往不能精准确定瘘口,脊髓造影虽然有创,却能较精准的确定瘘口,为靶向治疗提供良好依据。

慢性期SIH的治疗不再考虑保守疗法。其手术方案分为:硬膜外血贴(非靶向或者靶向)、椎管手术、或经血管介入手术(仅CVF类型)。血贴治疗是一种创伤较小的手术方式,早期通过压迫瘘口阻止漏液,后期通过产生无菌性炎症反应以及疤痕增生促进瘘口愈合;但需要有经验的医生执行,因为有可能造成脊髓损害。一些患者可能需要2-3次以上的血贴治疗,才能奏效;反复无效的患者只要瘘口确定可选择开椎直接处理瘘口,由经验丰富的神经脊柱医生处理也是安全有效的。血贴方式尤以精准靶向为佳,其成功率明显高于非靶向。上述处理过程中,如患者合并有颅内血肿导致的颅内高压,一定是要先处理瘘口才能做血肿清除术;紧急情况下如患者发生颅内高压或者脑疝,应尽量一起手术处理。

一旦成功封闭瘘口或者处理好CVF的异常血管,患者脑脊液容量(非脑脊液压力)会很快恢复到正常容量。建议患者一般24小时后即可尽快下床,根据自身状况可做一般日常活动,既可以防止血贴术后的黏连性神经痛,也可以检验血贴手术的效果。因此,24小时后不宜严格卧床,但是短时间内也不宜活动量太大,两周内静养为主,要防止剧烈咳嗽或者便秘等影响血贴效果的行为方式;2-3月内不可使大力。对于残留的明显后遗症状可考虑中西医结合治疗进行调养。

随着患者漏液停止,因为脑脊液容量增加会导致之前已经代偿正常的颅压增高,产生反跳性头痛症状(升压反应)。症状出现及持续时间因人而异,一般一段时间以后随着颅压重新恢复正常,基本都会症状消失。需要注意的是,做血贴治疗的有部分患者尽管没有成功,但是因血贴治疗增加了椎管压力也会出现升压反应,从而使症状复杂化。

关于硬脊膜的强度问题,很多患者担心自己硬脊膜脆弱恢复不好,其实这种担心是多余的。绝大多数硬脊膜都能恢复良好,只有极少数患有结缔组织病(如马凡综合征)的患者存在先天硬脊膜薄弱,容易反复撕裂;还有就是不规则憩室处的硬脊膜往往也较薄弱容易反复裂开。这种憩室处的硬脊膜裂开虽然对血贴效果较好,但如反复发生,也可考虑直接开椎处理憩室较好。

部分患者发病前存在曾有按摩、瑜伽及其它剧烈运动作为诱因,此类患者血贴恢复以后不宜从事类似剧烈运动。有结缔组织病的患者禁忌从事剧烈运动。

总结

01

患者如有怀疑本病,一定要尽快到专业的医疗单位就诊,以免误诊,造成病情迁延为慢性病程。

02

对于要选择保守治疗的患者,也要尽量向有丰富经验的医师咨询,不要盲目保守,很多时候都是徒劳无功;如果选择手术治疗,确定瘘口是所有外科治疗的核心,这是一个巨大的考验和挑战,需要有相当经验的医生才能做好。

03

保守治疗半月到一月无效或者不适合保守的患者,根据瘘口情况选择治疗方式。对于有脑脊液漏口的尽量选择靶向血贴治疗,这也是全世界治疗该病推崇的模式,省时、微创、安全、效果好;顽固性血贴治疗无效的应该考虑椎管手术直接缝合瘘口或者处理CVF异常血管。

04

该病的诊治中,慢性期患者症状、影像均可能不典型,需要选择合理的成像方式,也需要相当的耐心和技巧、经验才能找到瘘口;只有极少数部分患者才能通过水成像和压脂像确定瘘口和漏液,绝大多数都需要脊髓造影才能确定;但仍有极少部分患者穷尽各种办法均有可能效果不佳,严重影响生活、工作。

专家简介

鄢克坤 主任医师

攀枝花市中西医结合医院

. 中华医学会四川神经外科分会第一、二届青年委员

. 四川抗癫痫协会理事

. 四川神经外科功能学组委员

. 先后到北京神经外科学院(北京天坛医院)、以色列特拉维夫Sourasky medical center、北京三博脑科医院等进修学习,并多次参加国际国内大型学术会议交流。先后在SCI杂志、国家级及省级杂志等发表论文十余篇。担任《神外资讯》编辑并发表多篇编译及原创文章

. 专业擅长:颅脑创伤,脑血管病,中枢神经系统肿瘤(含颅底、椎管肿瘤),癫痫的药物及手术治疗,顽固性头痛及周围神经病的诊断及手术治疗,复杂颅神经疾患的手术治疗,多学科疾病(原发性高颅压、特发性低颅压、致残性眩晕、耳鸣)等的手术治疗

个人公众号二维码

个人微信:yankekun2049

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。