本文源自公众号:神经内科及重症医学文献学习

脑卒中和短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack, TIA)可由数种影响脑血流的病理生理改变导致:可发生于血管本身,如动脉粥样硬化、脂质透明变性、炎症、淀粉样沉积、动脉夹层、发育畸形、动脉瘤扩张或静脉血栓形成。可起源于远端,如来源于心脏或颅外循环的栓子停留在颅内血管时所发生的情况。可由灌注压降低或血液黏度增加致脑血流量不足引起。可由蛛网膜下隙或脑内组织中血管破裂所致。前3种病变可导致短暂性脑缺血(TIA)或永久性脑梗死(缺血性脑卒中),而第4种病变则导致蛛网膜下腔出血或脑内出血(原发性出血性脑卒中)。本专题将讨论TIA的定义、病因和临床表现。

传统的基于时间的TIA定义

TIA最初的定义为:供血暂时性减少造成脑部区域缺血从而产生症状,即突然发作的、持续不到24小时的局灶性神经系统症状和/或体征。这一时限是用来区分不伴梗死的缺血与梗死。然而,这个基于时间的经典TIA定义因为几个原因而并不充分。最明显的是,即便暂时的局灶性神经系统症状持续不足1小时,患者仍可能出现永久性组织损伤(即,脑梗死)。

在基于组织的定义中,TIA是由局灶性脑部、脊髓或视网膜缺血所致短暂性神经功能障碍发作,不伴急性梗死。相应地,缺血性脑卒中定义为:缺血引起的中枢神经系统组织梗死(脑、脊髓或视网膜细胞),判断依据为神经病理学、神经影像学和/或临床证据(即持续存在的症状或检查发现)显示永久性组织损伤。虽然TIA名称暗示良性,但须知:即使短暂缺血也可造成永久性神经系统或视网膜损伤。基于组织的TIA和脑卒中定义有如下优势:终点的界定是基于生物学表现(组织损伤,由神经影像学检查证实或排除),并非武断的(24h)。该定义鼓励使用神经诊断学检查来识别脑损伤及其病因,从而促进早期干预。该定义能更准确地反映是否有脑缺血。基于组织的TIA和脑卒中定义有如下不足:依赖神经影像学检查的敏感性和实施检查要具备的条件—与经典定义TIA相关的梗死往往非常小,大多数体积不足1mL。CT或常规MRI等成像检查对小梗死敏感性较低,会将一些短暂性事件误归为不伴急性梗死的TIA。相反,磁共振弥散加权成像(diffusion-weighted MRI, DWI)对急性梗死的敏感性更高,会增加短暂性事件被归类为缺血性脑卒中的比例。疑似TIA患者的影像学检查在实践中可有很大的差异,因此更难比较不同机构以及不同时期的研究。依赖人群和病例构成—不伴急性梗死的TIA诊断不仅取决于影像学检查的敏感性,还取决于临床判断症状和体征是否符合缺血性综合征因而需要行影像学检查。因此,不伴急性梗死的TIA患病率取决于人群特征和病例构成,尤其是典型和非典型暂时性发作的组合情况。在根据时间界定的TIA(即短暂性症状持续<24小时)患者中,脑梗死检出率差异较大,CT得到的脑梗死检出率为4%-34%,DWI得到的数据则为21%-67%。

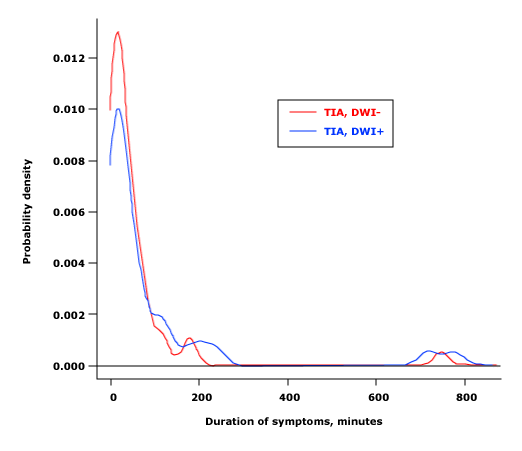

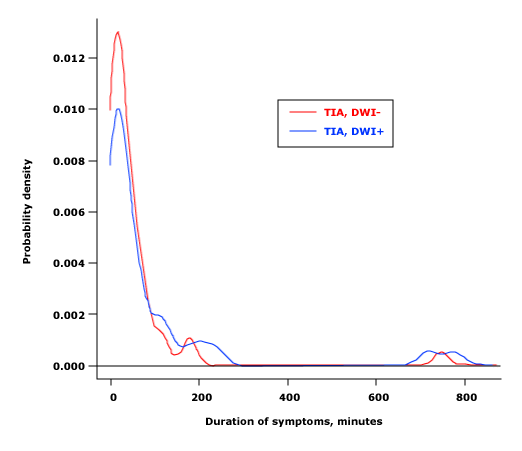

缺血症状的持续时间不能可靠地确定有症状的缺血性发作是否会造成缺血性脑梗死。经典定义的TIA,即症状仅持续几分钟,可伴DWI所示梗死,而持续多个小时的发作可能在DWI上没有梗死征象。对于症状持续时间长但未出现梗死的患者,应考虑非缺血性病因。部分报道显示,对于通过经典方式定义的TIA(持续时间<24h),持续时间增加与DWI上显示脑梗死的可能性增加有关,但这种相关性并不绝对。一项系统性分析纳入了通过经典方式定义的TIA患者,发现症状持续时间不是存在脑梗死的可靠预测指标 (图1),尽管脑梗死患者的平均症状持续时间往往显著长于没有脑梗死的患者。

图1 短暂性脑缺血发作(TIA)患者症状的时间行为特征

图1 短暂性脑缺血发作(TIA)患者症状的时间行为特征

一个需要注意的潜在问题是:症状发作期间或之后不久进行的初始影像学检查(如DWI)显示的异常可能实际上是可逆性损伤。然而,大多数TIA患者是在症状完全缓解后才寻求医疗救治;在通过经典方式定义的TIA患者中,症状最严重时入院和接受扫描的患者比例较低(≤7%)。因此,在通过经典方式定义的TIA患者中所见的脑梗死最可能是永久性脑损伤,因为随着症状发作到影像学检查的间隔时间延长,DWI异常的可逆几率降低。流行病学

TIA是一种常见的神经系统问题。1948-2017年的一项人群队列研究纳入了14,000多例来自Framingham心脏研究的参与者(主要为白人),结果显示TIA的估计总发病率为1.19/1000人年。发病率随年龄增加而升高,45-54岁人群的发病率为0.22/1000人年,而85-94岁人群的发病率为4.88/1000人年。几项报道显示,以影像学检查不存在梗死作为界定标准可使TIA的年发病率降低30%左右,而使脑卒中的年发病率增加7%。

机制和临床表现

TIA应被视为一种综合征。TIA的症状部分取决于病理生理亚型,具体分为以下3大机制:栓塞性TIA,可能是动脉到动脉栓塞,或由来自心脏/主动脉或不明来源的栓子导致;腔隙性或小穿支血管TIA;大动脉低血流量性TIA。

栓塞性TIA的特征是非连续性、通常为单次(若为多次,则表现不一)且持续时间较长的局灶性神经系统症状发作。栓子可能来源于动脉(通常为颅外动脉)病变,或者来源于心脏(如,心房颤动或左心室血栓)或主动脉。对于所有TIA病例都有必要仔细查找栓子来源。栓塞性TIA可能持续数小时,而不是像低血流量性TIA那样持续数分钟。例如,一项研究将TIA患者按症状持续时间分为短时间组(短于60分钟)和长时间组(60分钟或更长),后者存在栓塞性来源的可能性更大(86% vs 46%)。与低血流量性TIA相比,栓塞性TIA也不太可能反复出现(如,仅发作1次、2次或3次),因为其由特定来源的栓子所致。当栓子来源于近端血管时,复发性栓子可停留在主干血管的不同分支处,从而导致不同的症状。栓子容易自发溶解和迁移,因为它们通常是由新鲜血栓分解产生的。这种栓子多数时候会导致短暂缺血,但偶尔也会导致无症状性脑梗死。栓塞性TIA最适合按照大脑前循环(颈动脉、大脑前动脉、大脑中动脉区域)及大脑后循环(椎基底动脉、大脑后动脉区域)栓塞性TIA来划分。这两个循环的相应症状都取决于栓塞碎片与阻塞动脉管径之间的相对大小。

前循环栓塞性TIA

前循环栓塞性TIA可能大到足以堵塞大脑中动脉主干,从而产生继发于深部白质和基底节/内囊豆纹动脉区域缺血的对侧偏瘫 (图2),还可能产生大脑皮质表层的相应症状,包括优势半球的失语综合征及执行功能障碍综合征和非优势半球的病觉缺失或忽略。

图2大脑前动脉分布及闭塞后的体征和症状

图2大脑前动脉分布及闭塞后的体征和症状

堵塞大脑中动脉主干各分支的较小栓子可导致更为局限的症状,包括仅手部或手臂与手部的麻木、无力和/或沉重感,这是由对侧额叶运动系统的额叶区缺血所致 (图3)。少见情况下,症状也可能具体到拇指或手部麻木或肿胀感,提示感觉带或顶叶联络皮层的手部对应区域有局部缺血。单纯上肢无力可能提示脑缺血症状由颈动脉粥样硬化引起。 图3大脑中动脉的分布及闭塞后的体征和症状

图3大脑中动脉的分布及闭塞后的体征和症状

短暂的单侧视觉障碍通常提示靠近眼动脉起始处的颈内动脉出现了动脉粥样硬化血栓形成性疾病。动脉粥样硬化血栓形成性疾病是导致这些综合征的最常见原因,不过也应考虑颈动脉夹层和来源于主动脉、心脏或未知来源的栓塞。一项报道纳入了129例推测由缺血引起的单侧视力障碍患者,发现脑部DWI在24%的患者中检出了合并的急性脑梗死。这些梗死通常范围较小,往往呈多发性,常与受累眼部处于同侧,而且一般没有症状。在暂时性单侧视力障碍患者中发现合并的急性脑梗死提示,转移至视网膜循环和脑半球循环这两处的栓子颗粒是来源于近端。后循环区域的栓塞性TIA通常是由某支椎动脉起始部或远端节段或者近端基底动脉的动脉粥样硬化血栓形成性病变产生的栓子引起。也应考虑到来自主动脉弓、心脏、不明来源或椎动脉夹层病变的栓子。栓子停留在不同的椎动脉或基底动脉分支可引起不同症状 (图4)。栓子可导致短暂的共济失调、头晕、复视、构音障碍、象限盲、偏盲、麻木、面部和身体交叉性麻木以及单侧听力下降。基底动脉尖部栓塞时,由于双侧的内侧丘脑、底丘脑和内腹侧中脑网状激活系统缺血,患者可能随之突发严重的昏睡或昏迷。大脑后动脉更远端分支中的栓子可能导致同向视野缺损或记忆丧失(颞叶内下部缺血)。 图4大脑后动脉的分布及闭塞后的体征和症状

图4大脑后动脉的分布及闭塞后的体征和症状

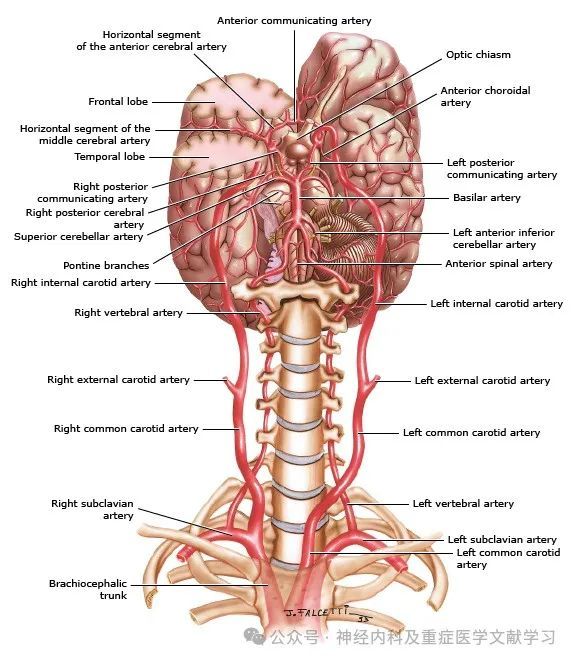

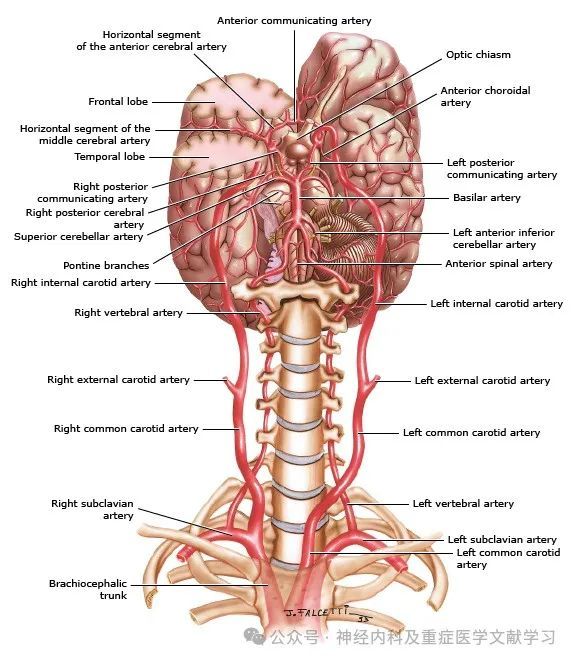

腔隙性、穿通性或小血管性TIA由以下原因引起:起自大脑中动脉主干、基底动脉、椎动脉 (图5),或者起自Willis环 (图 6 和 图 7)的某条脑内穿支血管发生狭窄,进而诱发短暂性脑缺血。偶有患者会出现固定模式的复发性TIA;这种情况采用术语腔隙性或小血管性TIA似乎是恰当的。现认为腔隙性或小血管性TIA大多由穿支血管起始段的动脉粥样硬化血栓形成性阻塞病变或穿支血管内远端的脂质透明变性引起,少数由栓塞造成。这些小血管性TIA与随后很可能发生的腔隙性脑卒中具有相似症状。因此,患者可能出现由内囊、脑桥或丘脑缺血所致面部、手臂和腿部的无力或麻木,这与栓塞或是大血管动脉粥样硬化血栓形成性疾病或夹层引起的缺血症状相似。因此,须排除主干血管的严重病变才能确切诊断腔隙性或小血管性TIA。 图5 脑桥综合征

图5 脑桥综合征

图6 脑动脉循环的解剖学

图7 主要脑血管区域

图7 主要脑血管区域

腔隙性脑梗死前可能会出现腔隙性TIA,表现为反复出现短暂而固定的临床症状和体征,腔隙性脑卒中的起病可能呈逐步进展而非突然发生。这种形式的TIA或与腔隙性综合征相关的非突然性发病高度提示病因是小血管脂质透明变性。

大动脉低血流量性TIA的一个常见原因是在Willis环到同侧大脑中动脉或前动脉的侧支血流受损时,颈内动脉起始段或颈内动脉颅内段(虹吸部)发生导致重度狭窄的动脉粥样硬化病变 (图6和图7)。其他重要原因包括大脑中动脉主干内 (图 3)或椎动脉与基底动脉连接部的动脉粥样硬化性狭窄性病变。如果流向潜在缺血脑组织的侧支血流也减少,则颅外或颅内动脉的任何阻塞性血管病变都可导致低血流量性TIA综合征。低血流量性TIA一般持续短暂(数分钟),且时常复发。其发作频率可少至一年仅数次,但通常更为频繁(一周1次至一日数次)。前循环低血流量性TIA—低血流量性TIA通常具有刻板表现,尤其是当病因是位于颈内动脉起始段、颈内动脉虹吸部(流向Willis环的侧支循环在此处不充分)或大脑中动脉主干的影响血流动力学的狭窄病变时。这些病变所致缺血的相关症状常包括手、手臂、腿、面部、舌和/或颊部无力或麻木。优势半球局部缺血时可出现复发性失语综合征,非优势半球局部缺血时可出现复发性忽略。肢体抖动性TIA是一种罕见但典型的灌注不足综合征,由于对侧颈内动脉或大脑中动脉重度狭窄或阻塞,导致手臂或腿部反复抽动。后循环低血流量性TIA—相比之下,当阻塞血流的狭窄病变累及椎基底动脉连接部或基底动脉时,复发症状通常不具刻板性。脑干中有许多密集的神经元结构,因此该区域不会出现恒定的复发性局部缺血表现。尽管如此,仍可对后循环中复发性低血流量性TIA的症状进行一些概括。. 椎动脉远端或椎基底动脉连接部的阻塞性病变通常导致头晕,可能伴或不伴旋转感或眩晕。患者可能主诉房间在倾斜或地面朝着他们上升,而不是旋转性头晕。患者可能用头晕这个词来形容众多症状,不一定是旋转感。其他症状可包括一侧身体或面部麻木、构音障碍或复视。. 基底动脉近端至中部狭窄性病变导致的脑桥缺血除了引起头晕外,还可引起双侧腿部和手臂无力或麻木以及沉重感。. 基底动脉尖部或大脑后动脉近端区域的缺血可能引起上述全部复发性症状,并伴有严重嗜睡、垂直复视、上睑下垂和不能上视。基底动脉尖部的短暂缺血通常是由栓塞性而非低血流量性TIA所致。评估的紧迫性

TIA是一种神经科急症。TIA和轻型非致残性脑卒中患者早期出现脑卒中复发的风险较高。识别TIA可判定哪些患者可能受益于预防性治疗。因此,疑似TIA和轻型缺血性脑卒中的初始管理包括立即抗血小板治疗和紧急评估 。

TIA的诊断基于短暂性发作的临床特征和神经影像学检查结果。因为很少有疑似TIA的患者在有充分症状时便就诊,所以在确定发作有多大可能性是由缺血引起时,往往依据患者及目击者提供的病史。典型TIA的特征是短暂性、局灶性神经系统症状,通常突然发作,可定位于脑内的单支血管供血区域,包括以下一项或多项:一过性单眼盲(一过性黑朦);失语或构音障碍;偏盲;轻偏瘫和/或偏身感觉缺失。此类病例存在缺血的可能性相对较高。然而,符合典型TIA的发作有时可能是由非缺血性机制引起,如癫痫发作、偏头痛、脑内出血和其他。

诊断TIA的一个关键问题在于,脑部影像学检查正常时如何确定症状是否由缺血引起。虽然临床特征不能明确提示病因,但如果发作符合典型TIA的表现(即,出现定位于单支血管区域的短暂性、局灶性神经系统症状),则病因最可能是缺血性损害。非典型TIA的临床特点包括:症状逐渐出现(超过5分钟);症状从一个身体部位扩散至另一个(不穿过中线);症状从一种类型进展为另一种;单纯双眼视觉障碍,特点为阳性视觉现象(如闪光);单纯感觉症状,明显呈局灶性分布(如,位于一个手指、颏部或舌);发作非常短暂(不足30秒);在1年以上期间出现多次相同的发作;单纯脑干症状,如构音障碍、复视或听力损失;遗忘、意识模糊;肢体不协调。上述非典型发作有缺血性病因的可能性相对较低。一些报道称,非典型发作患者中约10%经DWI发现急性脑梗死,这提示少数非典型发作有缺血性病因,因此是TIA。或者,也可能是MRI的敏感性不足以显示与非典型发作有关的缺血性病变。一项报道评估了275例椎基底动脉区域明确梗死患者,发现16%的患者先前出现过短暂性单纯脑干症状,提示单纯脑干症状有时提示缺血性发作。但有证据表明,特征为阴性(即部分神经功能丧失)局灶性症状的非典型TIA患者后续发生缺血性脑卒中的短期和长期风险与典型TIA患者相似,因此应按真性TIA予以检查和治疗。鉴别诊断

| 短暂性脑缺血发作(TIA)和轻型缺血性卒中:急诊快速管理概述 |

| 临床特征 | 典型的TIA的特征是短暂的局灶性神经症状,可局限于大脑内的单个血管区域,包括以下一种或多种: |

| 非典型TIA可能出现短暂的孤立性神经症状:

|

| 鉴别诊断 | |

评估缺血机制的同时立即治疗 | . 对于TIA或轻型、非致残性急性缺血性卒中患者(不适合溶栓治疗或机械取栓),在评估进行中立即开始抗血小板治疗。

. 出现以下情况之一的患者开始DAPT(阿司匹林加氯吡格雷,或阿司匹林加替格瑞洛):定义为ABCD2评分≥4的高危TIA;MRI上有相关大动脉狭窄或DWI病变的基于时间的TIA(如果现阶段有成像);轻度、非致残性缺血性卒中,定义为NIHSS评分≤5。. 对不符合上述标准的患者开始阿司匹林单药治疗(即ABCD2评分<4且MRI上无相关大动脉狭窄或DWI病变的TIA[如果现阶段成像可用])。. 一旦明确了缺血机制,就可以根据机制修改抗血栓治疗方案。 |

急诊评估

| . 使用弥散加权MRI(首选)或CT进行脑成像,以识别梗死并排除非缺血性原因。 . 使用MRA或CTA对颅内外大动脉进行血管成像,以明确是否大动脉病因。 . 心脏评估(心电图、心脏监测、超声心动图),以确定是否房颤或其他心源性栓塞源。 实验室:CBC、PT和PTT、血清电解质、肌酐、空腹血糖或HbA1c、血脂,以及(特定患者)ESR和CRP |

二级预防机制靶向治疗

| . 心房颤动引起的心源性栓塞:停止抗血小板药物并开始长期抗凝治疗 . 症状性颈内动脉狭窄:使用CEA或CAS进行颈动脉血运重建和长期抗血小板治疗. 70%-99%的症状性颅内大动脉粥样硬化狭窄:继续DAPT21-90天,然后改用长期单药抗血小板治疗. 小血管疾病、颅外椎动脉狭窄、50%-69%的颅内大动脉粥样硬化狭窄或隐源性:继续DAPT 21天,然后转为长期单药抗血小板治疗:高危TIA(ABCD2评分≥4),或MRI上有相关DWI病变的TIA,或不适合血管重建的颅外狭窄轻微缺血性卒中(NIHSS≤5)。对于低风险TIA(ABCD2评分<4)和MRI上没有相关大动脉狭窄或DWI病变的TIA,继续进行长期单药抗血小板治疗。 |

强化危险因素管理 | . 已知或新发高血压患者的降压治疗 . 高强度他汀类药物治疗降低LDL胆固醇 . 糖尿病患者血糖控制在接近正常水平 . 适当调整生活方式: . 对于有运动能力的人来说,一周中的大部分时间都要进行适度到剧烈的运动 |

复发脑卒中的风险

TIA是一种神经科急症,因为基于时间定义的TIA和轻型非致残性脑卒中患者复发脑卒中的风险增加,特别是在事件发生后数日内。TIA后脑卒中的风险似乎取决于几个因素,包括距首次事件发作的时间、有无血管病变以及MRI扫描有无急性梗死。. 事件后的最初几日–TIA发作后最初几日出现脑卒中的风险最高,48小时内为1.5%-3.5%,约占90日脑卒中风险的40%。与TIA相关的紧迫性还源于以下观察结果:TIA最可能在缺血性脑卒中出现前的数小时和数日发生。鉴于时间窗短、脑卒中风险高(TIA后48小时内为1.5%-3.5%),应紧急进行TIA的神经系统评估和干预。识别和紧急评估TIA可判断哪些患者可能受益于预防性治疗或大血管(如颈动脉)血运重建。颅外颈动脉疾病引起的缺血性脑卒中患者中50%-75%存在前驱颈动脉区域TIA,椎基底动脉TIA随后出现脑卒中或死亡的风险与颈动脉TIA相近或可能更高。. 存在血管病变时风险更高–相比心脏和其他非血管病变导致的TIA,血管病变(即大动脉粥样硬化和小血管疾病)所致TIA在随后发生脑卒中的风险似乎更高。. 有梗死时风险更高–越来越多的证据表明,短暂性缺血事件后DWI显示急性梗死或CT显示急性或慢性缺血性病灶,是脑卒中的重要预测因子。. TIA后的脑卒中风险是否会逐渐降低?–TIAregistry.org项目是一项前瞻性多国注册研究、共纳入4700多例TIA或轻型脑卒中患者(定义为首次评估时改良Rankin量表评分为0或1分),一份2016年的报告显示,估计首次事件发作后2、30、90和365日时的脑卒中风险分别为1.5%、2.8%、3.7%和5.1%。2018年的一项随访研究估计,首次事件发作后5年内的脑卒中累积风险为9.5%。这些结果都低于之前报道的风险,可能是因为更迅速采取了更新、更有效的缺血性脑卒中二级预防策略。复发性脑卒中的独立危险因素为脑影像学检查显示多发性梗死、大动脉粥样硬化和ABCD2评分为6-7分。. 高危病变 — 以下4种病理改变可引发栓塞性TIA或低血流量性TIA,如果未被发现和给予治疗可导致突发毁灭性脑卒中。颈内动脉粥样硬化–对于颈内动脉起始部的动脉粥样硬化血栓形成性狭窄病变,如果狭窄程度超过正常管径的70%,则有引起栓塞性或低血流量性TIA或脑卒中的危险。考虑采用颈动脉内膜切除术来预防二次脑卒中或在已发生TIA的情况下预防首次脑卒中时,狭窄程度即使为50%也可能很重要。这种情况下,TIA或脑卒中更常由栓塞而非低血流量引起。对颈内动脉起始段的无症状动脉粥样硬化血栓形成性疾病(主要是无症状的颈动脉杂音)的前瞻性自然病程研究显示,当残存管腔的狭窄程度超过70%时,同侧脑卒中的发生率显著增加。颅内动脉粥样硬化血栓形成性疾病—引起低血流量性或栓塞性TIA的颅内动脉粥样硬化血栓形成性疾病最常发生在远端椎动脉/椎基底动脉连接部/近端基底动脉。此病变有可能通过血栓形成、血栓播散和栓塞而诱发灾难性脑卒中,这点极其重要。其他两个非常重要但不太常见的部位是颈内动脉虹吸部和大脑中动脉主干。颈总动脉起始处和椎动脉起始处明显更少发生问题,因为它们仅在罕见情况下才产生动脉到动脉的栓子。动脉、主动脉或心脏来源的栓子—识别自下方(动脉、主动脉或心脏)到达基底动脉尖部或大脑中动脉主干的栓子极其重要,因为它们可能在毁灭性脑卒中发生前引起波动性症状或TIA。栓子在这些部位引起短暂的局部症状是由于血流在栓子周围自行恢复。当栓子本身导致血栓而进一步阻塞动脉时,症状可能会大量重现并导致脑卒中。此情况可发生在栓子停留后的数小时甚至数日后(因为栓子并没有迁移和溶解)。夹层病变—颈内动脉岩部起始段或椎动脉进入横突孔处(C1-2水平)的夹层病变可导致低血流量或栓塞,从而引起脑缺血症状,这可发生在毁灭性脑卒中之前的数分钟、数小时甚或数日内。现代神经血管成像技术可通过无创方式诊断这类夹层病变。. 脑卒中风险分层 — 能可靠评估个体患者TIA后脑卒中风险的方法,对患者分类很有帮助。以下讨论适用于传统基于时间定义的TIA,临床特点是相关神经系统症状为短暂性(<24小时)。ABCD2评分 — ABCD2评分(分别代表年龄、血压、临床特征、症状持续时间和糖尿病)是一项简单但欠佳的评估工具,用于识别TIA发作后7日内缺血性脑卒中高风险患者 。虽然操作简单,但常被算错。ABCD2评分的计分方法如下:

. 年龄(≥60岁=1分)

. TIA后首次评估时血压升高(收缩压≥140mmHg或舒张压≥90mmHg=1分)

. 临床特征(单侧肌无力=2分;单纯言语障碍=1分;其他=0分)

. TIA症状持续时间(≥60分钟=2分;10-59分钟=1分;<10分钟=0分)

推导队列和验证队列合并来看,ABCD2评分估计的2日脑卒中风险如下:评分6-7分:2日脑卒中风险高(8%);评分4-5分:2日脑卒中风险中等(4%);评分0-3分:2日脑卒中风险低(1%)。

加拿大TIA评分用于估计TIA发生后7日内发生脑卒中的概率,根据与即将发生脑卒中有关的9项病史和体格检查内容以及4项辅助检查内容评分,总评分介于-3至23。在推导研究中,评分≤5提示随后脑卒中风险低(≤0.5%),而评分为6-9提示风险中等(约1%-3%),评分≥10提示风险高(≥5%)。在一项纳入7000多例TIA患者的前瞻性队列研究中,加拿大TIA评分与ABCD2或ABCD2-Ⅰ相比,能更准确地预测随后的脑卒中或颈动脉血运重建。

复发风险评估量表(Recurrence Risk Estimator, RRE)合并了临床信息(近期脑卒中或TIA病史+入院脑卒中亚型)和影像学资料(脑梗死的位置、多发性、分布和时间)],来预测合并梗死的TIA发作后脑卒中复发情况。如上所述,伴有急性脑梗死的基于时间定义的TIA是一种高危疾病,RRE是唯一可对该特定人群进一步风险分层的预测评分。该评分可识别7日脑卒中风险低至1%和高达40%的患者人群。RRE评分在一个多中心队列中得到外部验证,该队列包括1400多例急性缺血性脑卒中患者。

目前还需对这些模型进一步研究和验证,以确定这些脑卒中风险分层模型是否有临床效用。需要MRI检查限制了高级风险预测模型的广泛适用性。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

图1 短暂性脑缺血发作(TIA)患者症状的时间行为特征

图1 短暂性脑缺血发作(TIA)患者症状的时间行为特征 图2大脑前动脉分布及闭塞后的体征和症状

图2大脑前动脉分布及闭塞后的体征和症状 图3大脑中动脉的分布及闭塞后的体征和症状

图3大脑中动脉的分布及闭塞后的体征和症状 图4大脑后动脉的分布及闭塞后的体征和症状

图4大脑后动脉的分布及闭塞后的体征和症状 图5 脑桥综合征

图5 脑桥综合征

图7 主要脑血管区域

图7 主要脑血管区域