脑胶质瘤是成人中枢神经系统发病率最高的原发性恶性肿瘤,我国脑胶质瘤年发病率为5~8/10万,其中高级别胶质瘤患者预后较差,严重影响患者生存质量。随着脑胶质瘤精准治疗时代的来临,基于分子病理诊断下的脑胶质瘤综合治疗往往能为患者带来更多获益。本文描述了两例PTPRZ1-MET(ZM)融合基因阳性的IDH突变型星型细胞瘤WHO 4级患者,在参与FUGEN研究,接受新型MET抑制剂伯瑞替尼治疗后,其中一例患者的PFS达到22.5个月,复发后OS长达32个月;另外一例患者获益伯瑞替尼治疗OS已达47个月,仍持续获益中。

这两例胶质瘤患者靶向治疗的成功,证实了小分子靶向药物伯瑞替尼能够显著改善MET基因异常GBM患者的预后。伯瑞替尼以优异的临床表现,助力脑胶质瘤精准诊疗,期待其未来更广泛的适应症探索与应用。

MET信号通路异常常见于多种肿瘤,会导致c-Met蛋白无法正常降解或过度表达,最终导致肿瘤生长与转移。此外,MET与其他受体酪氨酸激酶(RTKs)信号通路之间存在相互串扰作用,MET异常还是EGFR、VEGFR、ALK、ROS1、RET等多个靶点靶向药物的耐药机制。

脑胶质瘤中MET异常形式主要有MET融合、MET ex14跳突、MET扩增及MET蛋白过表达;约12%脑胶质瘤被发现存在MET融合,其中ZM融合作为MET融合中较为常见的融合形式,在既往有低级别病史的胶质母细胞瘤中发生率为15%-26.7%,并与更差的预后相关。

伯瑞替尼作为我国自主研发的高选择性MET通路抑制剂,其脑胶质瘤的适应症完全获批,不仅实现了中国脑胶质瘤精准治疗零的突破,也为胶质瘤患者提供了新的治疗选择,带来新的希望。

基于此,脑医汇-神外资讯携手鞍石生物共同推出“MET新视界”栏目。在本期栏目中,特邀郑州大学第一附属医院杨凤东教授带来两例病例分享、魏新亭教授带来精彩病例点评,共同探讨靶向药物伯瑞替尼在胶质瘤患者治疗中的优异临床表现,内容丰富,欢迎阅读、分享。

杨凤东教授

FUGEN研究是一项随机、对照、开放、多中心临床注册Ⅱ/Ⅲ期研究,评价伯瑞替尼治疗MET融合(ZM)的安全性和有效性。本中心纳入2例ZM融合基因阳性的IDH突变型星形细胞瘤WHO 4级患者,随机分组进入试验组(伯瑞替尼组)。

病例分享1

患者基本信息

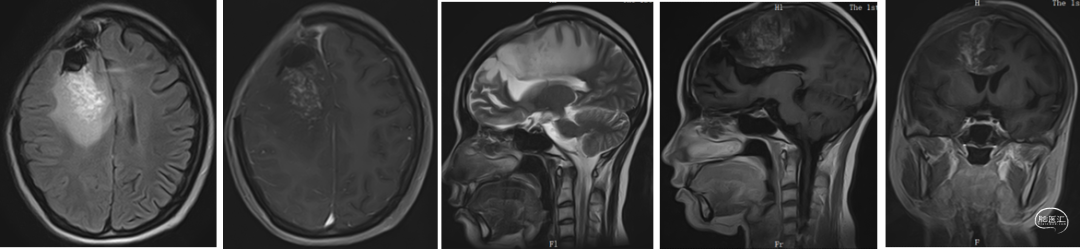

2020.2.10MRI基线

治疗经过

2021年12月20日肿瘤疑似复发

后续治疗

治疗经过总结

病例分享2

患者基本信息

治疗经过

2022年2月肿瘤可疑进展

治疗经过总结

魏新亭教授

当前,高级别脑胶质瘤治疗手段有限,仍面临着高致残率、高复发率的风险。外科手术作为脑胶质瘤首选治疗方式,尚未完全解决当前治疗困境,而药物和其他治疗手段进展缓慢,脑胶质瘤临床可选择方案十分有限。

脑胶质瘤精准治疗时代,基于分子病理诊断下的个体化综合治疗往往能为患者带来更多获益。伯瑞替尼作为目前国内首个获批脑胶质瘤适应症的MET-TKI,我们欣喜地看到伯瑞替尼为脑胶质瘤靶向治疗带来新突破。

从伯瑞替尼Ⅱ/Ⅲ期FUGEN研究结果来看,伯瑞替尼单药治疗相较于传统化疗方案,显著延长了患者的mOS,从3.38个月提升至6.31个月,降低了48%的死亡风险。特别是在基线病灶最大直径≤3cm的患者亚组中,伯瑞替尼治疗组的中位OS达到了32.5个月,而对照组仅为4.2个月,提示尽早应用,患者生存获益更佳。

基于远超历史数据的疗效和良好耐受性,伯瑞替尼跻身多个指南共识,已正式获批用于治疗既往治疗失败的PTPRZ1-MET融合的IDH突变型星形细胞瘤 WHO 4级或有低级别病史的胶质母细胞瘤成人患者,是脑胶质瘤领域全球首个获批的小分子靶向药物,这标志着脑胶质瘤靶向治疗领域的一大进步。

展望未来,伯瑞替尼的临床应用前景广阔。随着研究的深入,伯瑞替尼与其他疗法联合应用有望进一步提高患者的治疗效果,改善生存质量。已有研究显示,MET异常与替莫唑胺耐药性有关,伯瑞替尼与替莫唑胺联合使用增敏替莫唑胺已有一定的理论依据。此外,伯瑞替尼与贝伐单抗的协同作用也正在研究之中,与放疗联合增强放疗敏感性也是未来可以探究的方向。期待伯瑞替尼未来在脑胶质瘤治疗中有更多的应用场景,为脑胶质瘤患者带来更佳的治疗选择,造福更多患者。

扫码查看MET新视界专栏

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。