引言-神经介入多模态OCT-Zero

光学相干断层成像 (OCT) ,是一种新型的高分辨率血管内成像技术,利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像,俗称光学活检技术。相比其它一些成像技术,例如核磁共振成像 (MRI) 、X-射线计算机断层 (CT) 等,OCT技术具备与之相比较高的分辨率 (几微米级) ,同时,与共聚焦显微、多光子显微技术等超高分辨技术相比,OCT技术又具有与之相比较大的层析能力。可以说OCT技术填补了这两类成像技术之间的空白。

全国首款获批颈动脉适应证OCT设备-Vivolight®Zero,兼具22mm超大成像范围,影像可全覆盖颈动脉血管尺寸;独创ACR功能,可同屏显示造影及OCT影像,精准定位,安全高效;自动测算支架贴壁情况及内膜覆盖率,协助策略制定。可匹配更多应用场景:评估斑块性质、确认支架释放状态、评估围手术期管理及回访DAPT策略,匹配临床需求。

病例简介

患者信息

患者:老年男性,61岁。

主诉:左侧肢体无力10天。

现病史:

·缘于10天前清晨起床时无明显诱因出现左侧肢体无力,表现为左侧肢体力弱,尚能抬高 ,左下肢行走跛行,伴言语障碍,说话似“大舌头”,理解力及说话内容正常,不伴肢体麻木、口角歪斜 、视物模糊、复视、意识障碍等,患者未行处理。

·2天后患者于外院急诊完善相关检查:头颅+胸部CT:双侧基底节区腔梗可能,建议检查。左肺条素状。心电图:窦性心律、左前分支阻滞、电轴左偏。予以控制血压、血糖、抗血小板聚集,降脂稳定斑块,改善循环,护胃治疗后患者言语好转,左侧肢体无力好转,现患者为求诊治,遂于我院门诊就诊,门诊以“急性梗死、高血压、糖尿病、高血脂”收入我科住院治疗。

·自起病以来,精神、饮食、睡眠尚可,大小便正常,体重无明显变化。

·起病急,病情重;安静状态下起病;病程短,病程10天。

·主要症状:①左侧肢体运动障碍:发病时左手可持物,上抬过肩,左下肢行走行。②言语障碍:表达困难,说话内容及理解正确。

既往史:平素身体良好;高血压15年,最高血压190/140mmHg,平素服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片控制血压,控制规律,控制在120-130/80mmHg左右;糖尿病6年,最高血糖19mmol/L,平素使用优泌乐控制血糖,使用不规律,血糖控制不规律,在10-15mmol/L;否认“肾”、“血液病”、“冠心病”等病史,否认肝炎等传染病史,否认手术史,否认外伤史,否认输血史,否认血制品史,否认药物、食物过敏史;预防接种按计划进行。

入院查体:

·脑动脉硬化危险因素:高血压 134/75mmHg,心肺腹阴性。

·神经系统:意识清晰,运动性失语,双侧中枢性面舌瘫,余颅神经阴性。左侧上、下肢上运动神经元瘫痪;左侧上下肢肌张力正常,左侧上下肢肌力5-级;左侧腱反射活跃,左侧病理征阳性。左侧颜面部及左侧肢体偏身感觉减退。

初步诊断

1、急性脑梗死-右侧基底节脑梗死;

2、高血压2级(很高危);

3、2型糖尿病;

4、左侧颈内动脉重度狭窄;

影像信息

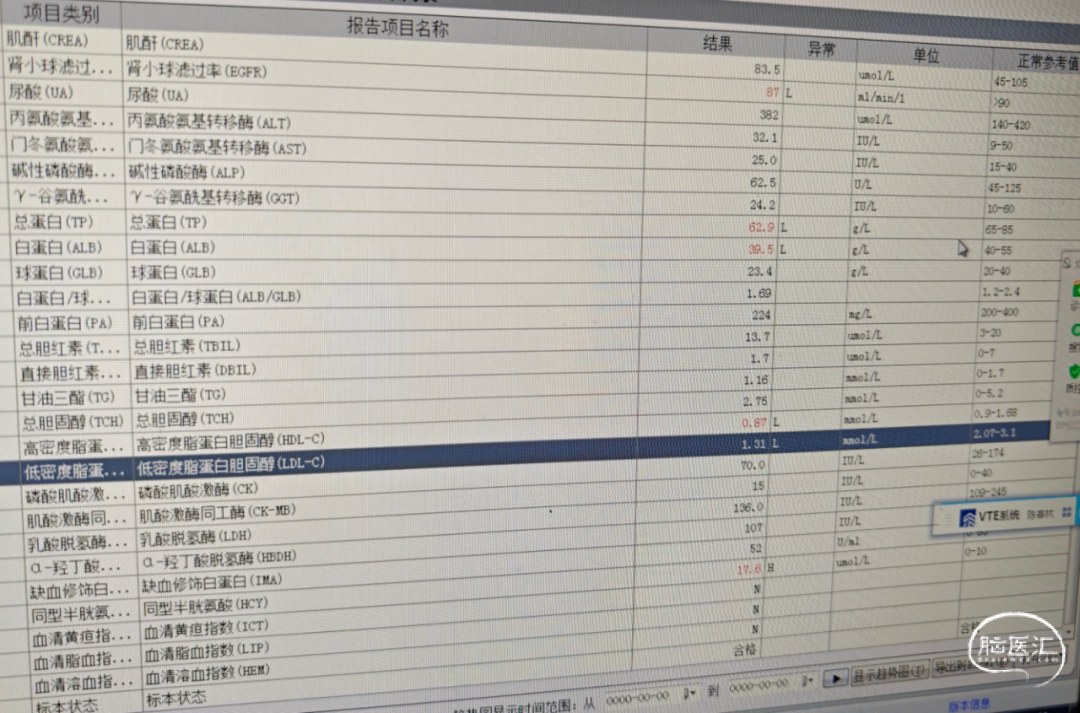

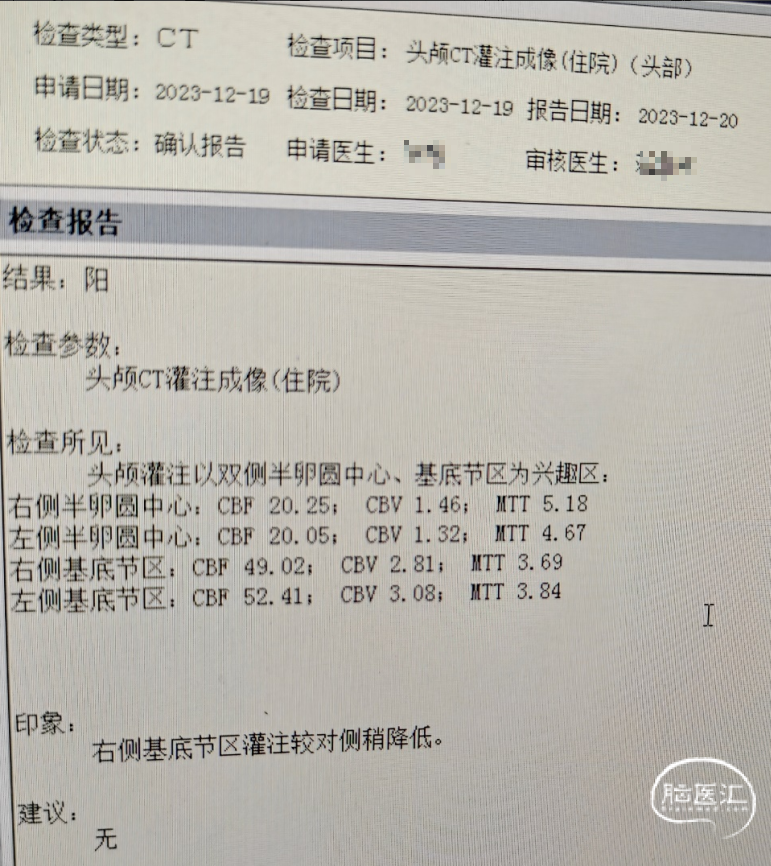

术前检查:

2023.12.17 09:57行CT(64排CT)检查提示:右侧颈动脉实部混合斑块形成,管腔轻度狭窄;左侧颈动脉实部混合斑块形成,局部管腔重度狭;双侧颈内动脉虹吸部钙斑形成,管腔轻度狭窄,右侧侧脑室旁小梗塞灶。

术前MRI:

造影检查:颈内动脉起始部狭窄,不同体位狭窄程度相差较大;无法判断是否必要植入颈动脉支架。

术前讨论

治疗难度:

不规则形状管腔,不同体位下狭窄程度不同,斑块性质不明确(钙化、纤维化、脂质斑块等);无法精准制定手术方案(是否植入支架?)

策略讨论制定手术方案:

1、临界病变传统DSA影像的局限性:绝大部分病例的剩余管腔都是不规则形态,DSA影像很难进行精准判断;

2、OCT使用对于临界病变的指导意义;

3、OCT可以精准判断狭窄程度、斑块性质;明确是否干预、如何干预等。

手术器械

· 8F 鞘管

· 8F 导引导管

· 保护伞

· 颈动脉球囊扩张导管

· 颈动脉支架 6-8mm*30mm

· F2 颈动脉OCT成像导管

手术过程

保护伞到位

保护伞到位

球囊扩张导管到位

术前OCT分析

支架最狭窄处:大于270度大核心脂质斑块,剩余管腔呈枣核状(故造影下无法精准判断管腔情况),最小直径1.63mm;剩余管腔面积4.98mm²;虽面积尚可,但因大脂质核心且薄纤维帽,后期破裂发生急性事件风险大,决定进行支架植入;根据远近端正常血管段直径,精准选择支架 6-8mm*30mm。

治疗过程

球囊扩张

球扩后最狭窄处面积明显改善:11.44mm²,轻微夹层,少量血栓。

支架植入后影像

植入支架后OCT分析

支架植入后最狭窄处面积:14.58mm²,支架膨胀充分,贴壁良好。

术后心得

1

DSA影像指导下,临界病变的治疗过往基本基于术者经验,无法精准判断。OCT的使用能够进行精准判断,提供更明确的诊断依据,指导手术的进行,为手术安全保驾护航。

2

OCT检查具有微侵入、无辐射、高分辨率和高灵敏度等特点,可以清晰显示斑块、血栓、钙化、夹层及支架内增生等,对支架是否打开良好、贴壁状态也能良好显示,减少后期并发症风险。

3

本例患者通过OCT检查,明确患者病变位置剩余管腔面积尚可,但大核心梗死(急性事件风险高),有植入支架的必要,保护患者安全。

术者介绍

资文杰

陆军军医大学第二附属医院(新桥医院)

神经医学中心副主任,教授,主任医师,博士生导师

国家杰出青年科学基金获得者,重庆英才创新领军人才

中国医师学会神经内科分会脑血管病学组委员,重庆市卒中学会脑血管介入及急诊介入专委会主任委员

在国家自然科学基金(4项)、中国博士后基金、重庆市自然科学基金等课题的资助下,对脑卒中(缺血性脑卒中)进行了深入的基础(影像方向)及临床研究(多中心临床研究),发表学术论文123篇,其中以第一作者/通讯作者在NEJM、JAMA(3篇)、JAMA Neurology 、Neurology、Stroke等杂志发表SCI论著50篇,累计引用次数2477,单篇最高他引292次,4篇论文受到NEJM、JAMA等杂志专题评述,连续4次受邀在国际卒中大会上做大会报告。研究成果写入国内外脑血管病临床管理指南(5项),列入中国脑卒中防治十大进展(2020年、2021年),入选2022年中国百篇最具影响国际学术论文、2023年中国十大医学研究和2023年重庆十大科技进展

获评2023年中国神经科临床科研领域最为活跃的医生科学家,参与制定中国专家共识1项,以第一发明人获得国家软件著作权1项,参编专著1项

李凤利

陆军军医大学第二附属医院(新桥医院)

医学博士,副主任医师

重庆市解剖学会脑血管病专业委员会主任委员、重庆市卒中学会急救医学专委会主任委员、重庆市卒中学会脑血管介入及急诊介入分会副主任委员

学术及临床方向:主要研究方向为脑血管病临床研究。在NEJM、JAMA(2篇)、 JAMA neurology、JAMA network open、Neurology, Stroke、J NeuroIntervent Surg等国际权威期刊发表SCI文章50余篇。主持国家自然基金面上(临床专项)及省部级项目等4项

长期从事急性颅内大血管闭塞性卒中再灌注治疗及慢性缺血性脑血管病颅内外的微创介入治疗补充

影像学在神经介入术中的三大场景

——神经介入OCT-Zero

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。