本文源自公众号:神经内科及重症医学文献学习

前言

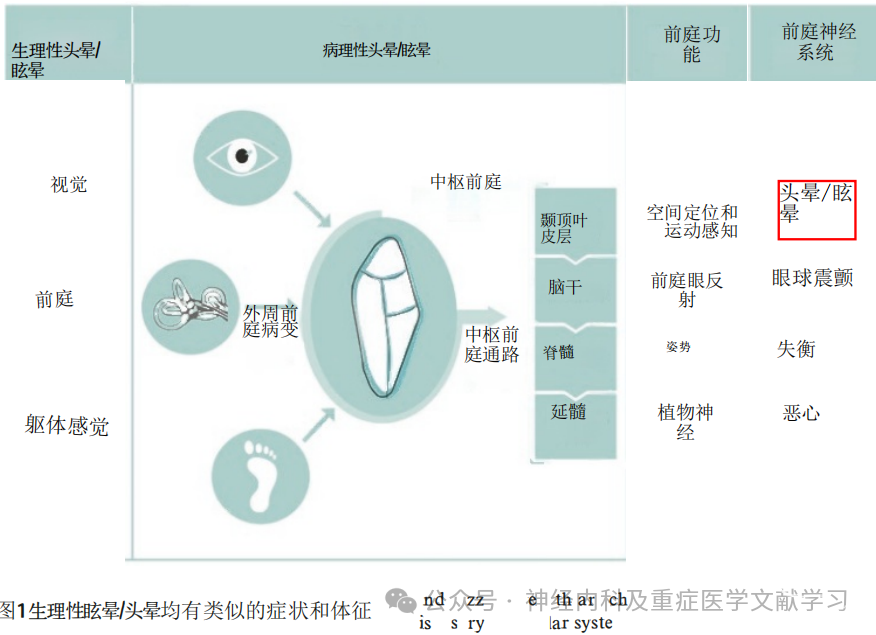

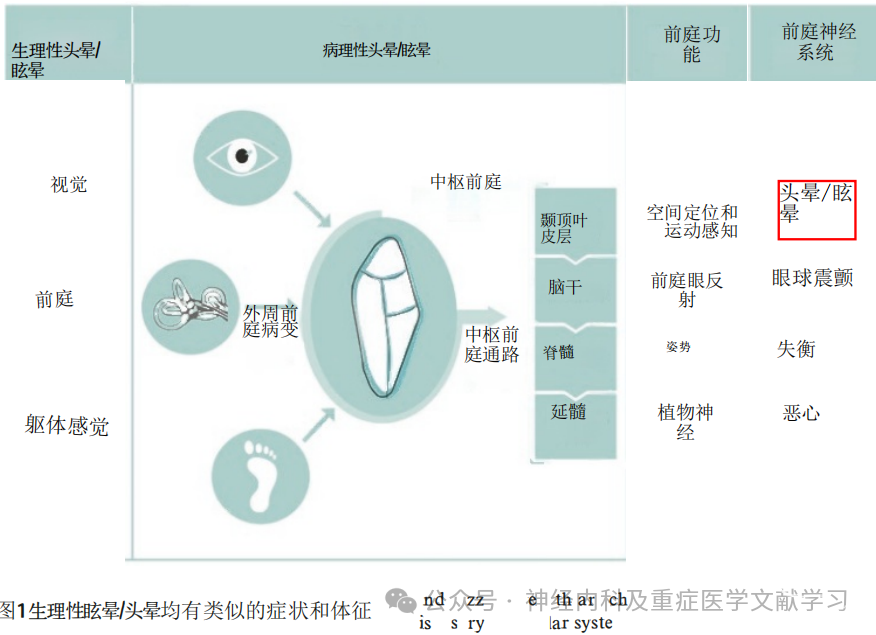

眩晕和头晕是各种不同病理生理、病因和基础疾病的感觉运动综合征的主要症状。有三种不同的形式:. 源自外周(迷路和/或前庭神经)或中枢前庭系统(主要是脑干或小脑)。. 其他原因和疾病,如直立性头晕、多神经病变、视力下降、药物副作用、代谢紊乱、神经退行性疾病如帕金森综合征、多系统萎缩或皮层下血管性脑病。这类疾病通常会导致姿势失衡和步态紊乱,并伴有较高的跌倒风险,通常不会引起旋转性眩晕。据报道,眩晕和头晕的年患病率在6.5%至11%之间。与未受影响的受试者相比,在调整了年龄、性别和其他疾病后,受影响受试者的死亡率高出1.7倍。中度至重度眩晕和头晕的终生患病率约为30%。大约65%的患者是女性。生理性眩晕和头晕(如乘坐旋转木马的眩晕)和病理性眩晕和眩晕(如急性单侧前庭病/前庭神经炎)尽管潜在机制不同,但具有相似的体征和症状:眩晕/头晕、眼球震颤、姿势不平衡以及跌倒和/或恶心/呕吐的倾向。(见图1)。

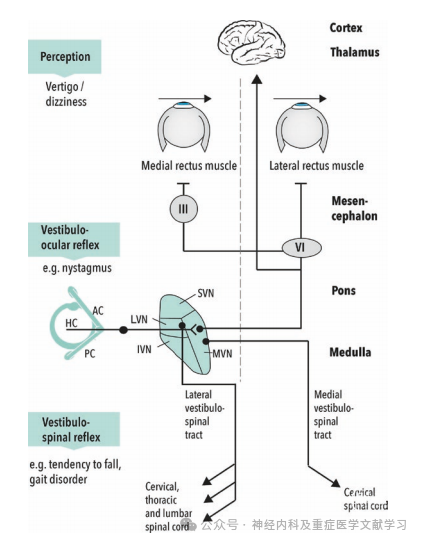

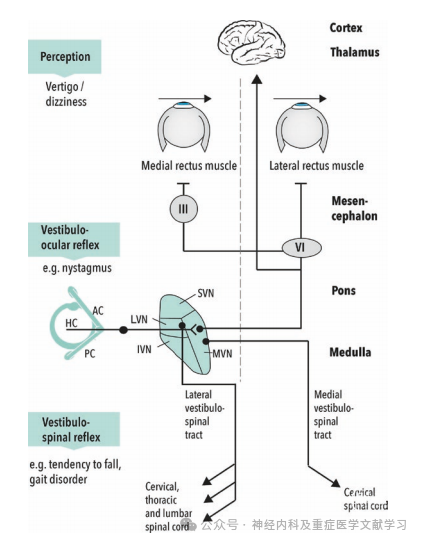

感知领域(眩晕/头晕)、凝视稳定(眼球震颤)、姿势和步态(失衡)以及植物神经系统(恶心/呕吐)中的这些体征和症状与前庭系统的主要功能相对应,并且可以归因于神经系统中的不同解剖区域(图2)。

图2水平前庭眼反射(VOR)示意图。VOR是一个复杂的感觉运动系统的一部分,能够感知头部位置和运动(通过丘脑与前庭皮层的连接),凝视稳定性(三个神经元弧到眼肌核),以及头部和姿势控制(前庭脊髓反射)。前庭系统最重要的功能结构是前庭眼反射(vestibulo-ocularreflexes,VOR)。刺激半规管和耳石器都可通过前庭眼束引起眼球运动,称前庭眼反射。前庭眼反射的功能意义是在头部运动时,使眼球向与头部运动相反的方向移动,以便保持清晰视力。来自半规管毛细胞兴奋信息通过前庭上或下神经传递到脑干的前庭神经核。二级神经元经同侧和对侧内侧纵束到达第六、第四和第三动眼神经核。第三个神经元再支配眼外肌,引起共轭眼球运动,这即是直接前庭眼反射(VOR)。另存在多突触VOR途径,和直接途径协同作用,参与视觉和本体感觉调节和整合的作用。

水平半规管VOR

有关前庭眼反射的详细研究来自电刺激鸽子单根半规管神经所引起的眼球运动。电刺激一侧水平半规管神经导致双眼向对侧偏斜,通过三个神经元介导反射弧完成。1.一侧水平半规管→同侧前庭上神经→同侧前庭神经核中间神经元→对侧展神经核(VI)→对侧外直肌,兴奋收缩。2.一侧水平半规管→同侧前庭上神经→同侧前庭神经核中间神经元→对侧展神经核(VI)→同侧动眼神经核(III)→同侧内直肌,兴奋收缩。眼睛总是推-拉的方式运动,通过两个独立的抑制通路引起眼球的拮抗肌肉松弛。1.一侧水平半规管→同侧前庭上神经→同侧前庭神经核抑制性中间神经元→同侧展神经核(VI)神经→同侧外直肌,抑制松弛。2.对侧抑制通路多一个神经元(四神经反射弧)。一侧水平半规管→同侧前庭上神经→同侧前庭神经核兴奋性中间神经元→同侧前庭神上经核抑制性中间神经元→对侧动眼神经核(III)神经→对侧内直肌,抑制松弛。电刺激后半规管神经引起双侧眼球下转伴双眼的上极向对侧旋转,旋转方向与刺激同侧上半规管一致。旋转成分在同侧眼球明显,而下转在对侧眼球明显。这些运动是通过同侧上斜肌和对侧下直肌收缩完成。传导通路:同侧前庭内侧核→对侧动眼神经核(III)、对侧滑车神经核(IV)核→同侧上斜肌、对侧下直肌,兴奋收缩。这些肌肉拮抗肌肉松弛通过位于同侧动眼神经核运动神经元的抑制完成,传导通路:前庭神经上核→同侧动眼神经核(III)→同侧下斜肌、对侧上直肌,引起抑制、松弛。电刺激上半规管神经导致双眼上转,伴双眼的上极向对侧旋转。当眼睛位于原位,同侧眼球上转明显,而对侧眼对侧旋转明显。上转和对侧旋转均由同侧上直肌和对侧下斜肌的肌肉收缩完成。这些肌肉拮抗肌即同侧下直肌和对侧上斜肌的松弛是通过同侧滑车神经核(IV)和同侧动眼神经核(III)下斜肌部分的运动神经元的抑制实现。同侧上直肌和对侧下斜肌的收缩均由一种兴奋性的前庭神经核神经元介导,后者位于前庭神经上核。每对半规管并不是完全在一个平面内,因此在任何头部的运动都会导致两个以上半规管受到刺激刺激。约40%的二级前庭-眼动神经元接收两对半规管的传入和16%神经元接受所有三对半规管的传入。眼肌运动的方向也不完全与半规管刺激轴垂直。眼外肌的垂直运动依赖于眼睛的位置,例如,上直肌收缩产生的上转和内转的相对量与眼球在眶内的位置有关。与半规管相反,椭圆囊和球囊提供给大脑直线线性加速度相关信息,包括重力。直线加速度刺激耳石引起眼球的运动,眼球的运动与头部的运动相反,目的是保持视觉清晰。外周和中枢前庭综合征

外周前庭性眩晕的六种最常见的形式如下:

. 内耳第三窗综合征(最常见的是半规管裂,尤其是上半规管)急性外周前庭综合征通常表现为急性旋转性眩晕,外周前庭自发性眼球震颤,快速期向相对较活跃的一侧跳动,倾向于向相对较不活跃的一侧下降,以及恶心/呕吐。中枢性前庭综合征是由脑干第8颅神经入口、前庭核、小脑、其他前庭和眼运动核以及脑干向上至丘脑和前庭皮层的通路之间的功能障碍/病变引起的。中枢性眩晕和头晕可表现为:. 部分定义明确的幕下临床综合征伴有其他症状或核上/核/束状眼运动障碍和/或其他神经性脑干缺陷(例如,Wallenberg’s合征或中脑病变). 其他各种病因的临床综合征,如下跳或上跳眼球震颤综合征在小脑或脑干病变中出现这些典型的眼部运动表现也能对其进行明确定位。临床上,中枢性前庭综合征可表现为持续数秒或数分钟的反复发作(例如,阵发性脑干发作,前庭偏头痛),持续数小时或长达数天(例如,前庭偏头痛或2型发作性共济失调),或伴有永久性症状和体征(例如,下跳性眼球震颤综合征或其他形式的小脑性头晕)。各种前庭疾病和/或综合征的发病频率

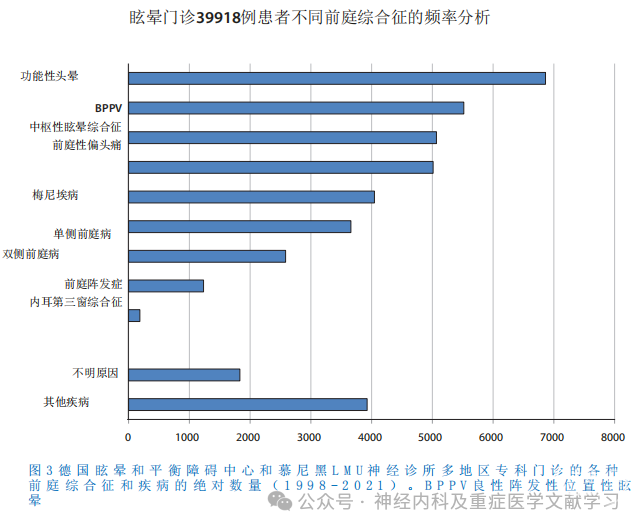

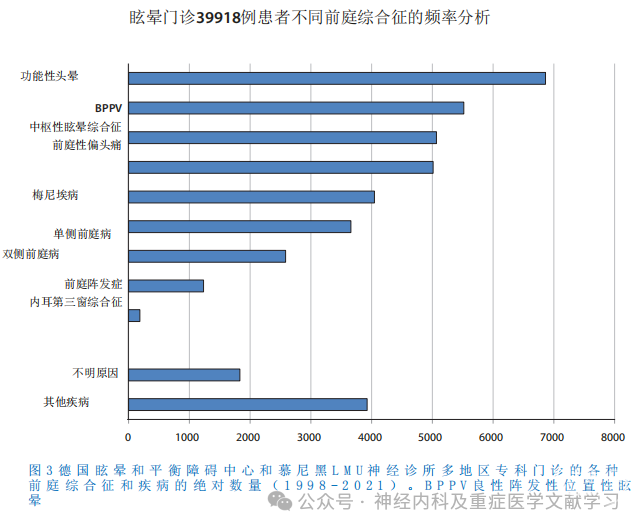

以下是一个多地区跨学科门诊对眩晕的个别诊断的相对频率(表1、图3)。功能性头晕,包括继发性功能性头晕是最常见的原因,占患者的17.2%。第二常见的诊断是BPPV(13.8%),其次主要是血管性前庭综合征(卒中)和炎症性疾病(多发性硬化症)以及小脑神经退行性疾病(小脑头晕)或锥体外系病变。前庭偏头痛是自发性眩晕发作的最常见原因(12.5%)。在20岁和60岁分别有一个发作高峰;因此绝不仅仅是年轻女性的疾病。就总频率而言,前庭性偏头痛排名第四,其次是梅尼埃病和急性单侧前庭病/前庭神经炎。双侧前庭病变的特点是运动依赖性的姿势不平衡,通常不易诊断,是老年人姿势不平衡的最常见原因。更为少见病因是前庭阵发性和内耳第三窗病变综合征,其中最常见的形式是上(前)半规管裂综合征。

由于“眩晕/头晕”一词和概念的定义差异很大,因此很难比较各医院和医学专业的频率数据。有些更宽,而另一些则更窄。眩晕/头晕既可视为主观症状,也可视为可客观化的前庭障碍。这两种倾向都不令人满意,因为眩晕/头晕的症状,一方面在非前庭障碍(例如,直立性头晕或运动障碍)中观察到,另一方面,前庭中枢障碍(例如, Wallenberg’s 综合征的失衡,丘脑失稳或小脑头晕)也可能发生,没有任何主观性眩晕和头晕,但有站立和步态的不平衡和不稳定。

眩晕/头晕也经常出现在急诊的情况下。一项对1年内超过4000例连续急诊神经科会诊的回顾性研究显示,头痛(21%)是最常见的主要症状,其次是运动缺陷(13%)、头晕(12%)和癫痫发作(11%)。焦虑、恐惧和眩晕/头晕

对于各种前庭综合征的症状特征描述,除了典型的前庭和眼球运动症状外,还应考虑相关的恐惧和焦虑,并应明确询问患者。基于动物模型和人体研究,越来越多的证据表明,前庭系统通过相互通道与与恐惧和焦虑以及认知和情绪影响相关的功能区域相连接。与前庭功能相关的区域和与恐惧和焦虑相关的区域之间的这些通道尤其与丘脑皮质和小脑网络有关。功能调节基于内耳、丘脑皮层和边缘连接的内在神经递质,以及蓝斑和中缝核的5-羟色胺能和非5-羟色胺能投射。对这些前庭功能的理解,包括内分泌和自主应激反应,需要了解不同的神经递质系统:例如,在下丘脑室旁核合成的一种神经肽——促肾上腺皮质激素释放因子,通过前庭外侧核对压力、恐惧和焦虑起作用。这个例子清楚地表明,即使在脑干尾端的脑桥延髓前庭核的层面上,压力、恐惧、焦虑和平衡之间也存在着密切的功能联系。

临床上,与眩晕和头晕相关的恐惧和焦虑的程度与前庭功能损害的类型和程度相关:相关性在由高兴奋性引起的前庭偏头痛中最强,而在慢性单侧或双侧前庭病变中最小。在对7083名来自德国眩晕和平衡障碍中心的患者进行眩晕障碍问卷调查的回顾性分析中也发现了这一点。与眩晕和头晕相关的恐惧和焦虑也可以与其他共病性焦虑障碍区分开来。慢性单侧或双侧前庭病变患者相关焦虑的减少或缺失提出了一个问题,即完整的前庭功能是否对恐惧和焦虑反应的发展至关重要。

几项临床研究一致发现,眩晕、头晕或其他平衡障碍患者存在焦虑症或抑郁症等精神科疾病。在恐高症患者中也发现了这一点。然而,合并精神病的患病率取决于潜在的疾病:前庭偏头痛和前庭阵发症患者的患病率最高,而双侧前庭病患者的发病率最低。精神病共病和精神疾病往往使前庭功能障碍的诊断更加困难。同样,患者病史对于区分不同的前庭综合征和合并症(包括精神科共病)至关重要。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

![]()