提示

前言

小儿神经外科泛指18岁以下需外科治疗的神经系统疾病的亚专科。主要疾病范围包括:儿童脑肿瘤(颅咽管瘤、生殖细胞瘤、胶质瘤等)、儿童脑血管病(脑动静脉畸形、烟雾病、海绵状血管瘤等)、发育畸形(脊髓栓系综合征、狭颅症、Chiari畸形、蛛网膜囊肿等)、颅脑外伤、脑瘫运动障碍、脑积水、难治性癫痫等。浙大二院小儿神经外科由徐锦芳主任负责,每年手术患者约500例。浙大二院有完善的儿科、儿童麻醉、儿童护理等团队,有神经外科各个亚专科做支撑,多学科协作治疗从婴幼儿到各个年龄段的小儿神经外科疾病,很多是鞍区、松果体区、脑干等复杂疑难脑肿瘤,以及复杂脊髓疾病、烟雾病、难治性癫痫等。从466期开始系列报道该专业组的相关病例,与同道共享,并希望同行们提出宝贵意见和建议,加强合作与交流,推动小儿神经外科诊治水平的共同提高。

病史简介

患者,女,12岁,因“右耳听力差4月余,行走不稳5天”入院。

患儿4月余前出现右耳听力下降,当地医院耳鼻咽喉科就诊无特殊处理。5天前患儿出现行走不稳,伴恶心呕吐等症状,外院查头颅磁共振提示:脑桥、延髓及右侧桥臂累及部分小脑占位。予降颅压、护胃、营养神经等对症治疗治疗后,现症状仍存在,为求进一步诊治入院。

体格检查:神清,精神可,心肺阴性,腹平软,肝脾未及,无压痛及反跳痛。神经系统:双侧瞳孔等大等圆,对光反应灵敏,双眼外侧复视,右耳初测无听力,右侧额纹消失,右侧皱眉不能,右眼闭合不全,右侧鼻唇沟变浅,嘴角左侧歪斜,颈软,克氏征、巴氏征阴性,闭目难立征阳性,直线行走试验阳性,四肢肌力5级,肌张力正常,双侧巴氏征阴性。

辅助检查:头颅增强磁共振示:脑桥、延髓及右侧桥臂累及部分小脑占位,弥漫性胶质瘤可能(图1)。

诊疗经过

图2. 术后复查头颅MR增强显示脑桥及右侧桥臂小脑肿瘤切除,残留脑干内侧部分肿瘤。

病理报告

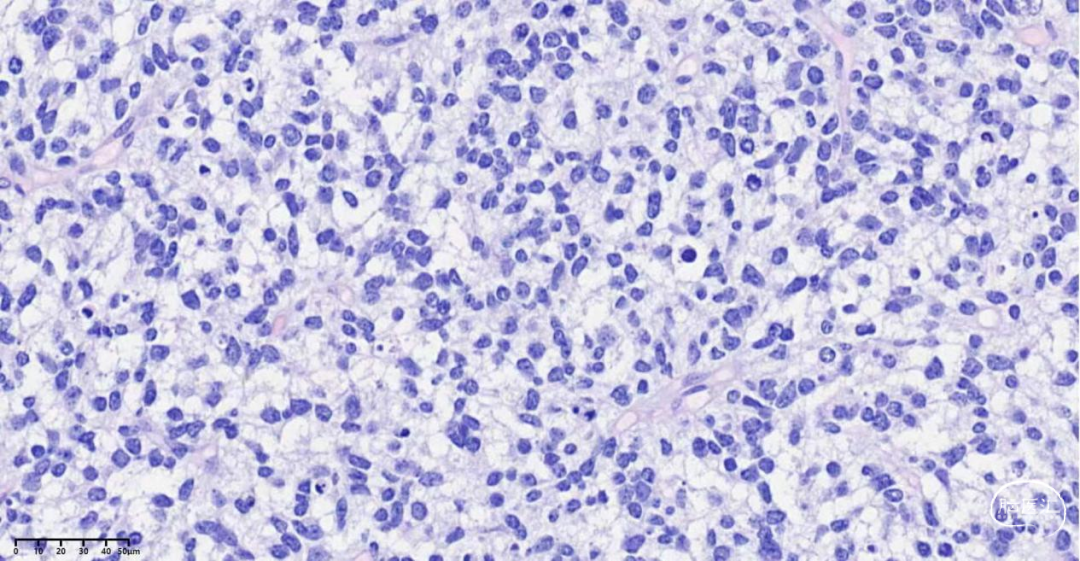

术后病理整合诊断:(右侧小脑、桥臂及脑干)弥漫中线胶质瘤,H3 K27M突变(图3)。

组织病理学类型:间变性星形细胞瘤。

CNS WHO级别:4级。

组织学特征:肿瘤细胞密度增加,中度异型,核分裂>6/10HPF,未见明确坏死及坏死。

脑肿瘤全外显子检测结果:

H3F3A 2号外显子p.K27M:错义突变

MGMT启动子区甲基化:阴性

IDH1基因突变检测(SANGER测序法):野生型

IDH2基因突变检测(SANGER测序法):野生型

TERT基因启动子突变检测(SANGER测序法):野生型

BRAF基因V600E突变检测(实时荧光定量PCR-ARMS法):阴性

CDKN2A/CEN9双色荧光探针(FISH):不符合CDKN2A基因缺失

免疫组化结果:GFAP +,Olig-2 +,P53 +,Ki-67 约70%+,IDH1(H09) -,ATRX 存在,Syn -,NeuN -,NF 少量+,EMA -,D2-40 -,CD34 血管+,H3K27M +,H3K27Me3 缺失,TTF-1 -

术后

术后出院时情况:意识清,精神可,瞳孔对光反射尚灵敏,双侧瞳孔等大等圆,直径3mm,右耳初测无听力,口角左歪,双肺呼吸音粗,未闻及干湿性啰音,心音强,律齐,未闻及病理性杂音,腹平软,无压痛及反跳痛,四肢肌力肌张力正常(右侧肌力较左侧稍减弱),病理征阴性。

术后第30天开始同步放化疗,替莫唑胺胶囊+三维适形放疗。瘤床区6MV X线D95 PTV1(避开脑干) 60Gy/30F,PTV2 52Gy/30F调强放疗。脑干最大Dmax 53.3Gy如下(图4)。

术后3个月头颅MR(图5)及术后10个月头颅MR(图6)如下,目前继续随访观察中。

讨论

脑干肿瘤占小儿中枢神经系统肿瘤的10%-15%,脑干肿瘤的分类可基于生长模式(局灶性或弥漫性生长)、起源位置(中脑、脑桥或延髓)、生长方向(外生或内生性)以及其他影像学特征(强化、出血、坏死、囊肿或脑积水)等[1]。1993年,Epstein and Farmer提出了一个基于生长模式的脑干胶质瘤分类:局灶型、背侧外生型、颈延髓型和弥漫浸润型[2]。

关于脑干弥漫胶质瘤的诊断,与病理组织样本相比,MRI诊断的可靠性更高,其影像征象为膨胀性的T2WI高信号,T1WI等或低信号肿物,无强化或轻度强化,无弥散受限,常包埋基底动脉(图7)。脑干弥漫中线胶质瘤的诊断包括影像学和临床特征,儿童患者典型表现为小脑征(如共济失调)、长束体征和颅神经症状,实际上仅约三分之一患儿同时具有上述三联征[3]。

病理组织学上,儿童脑干弥漫中线胶质瘤与成人大脑其他区域的WHO III和IV级星形细胞瘤相似,但几十年来在成年人中得到验证的化疗方案(虽然也只有微弱进步)一次又一次地用于儿童,未取得成功。2012年,不同的研究小组发现组蛋白H3的突变,使得DIPG与其他类型儿童和成人胶质瘤明显不同,该发现意义巨大,因为它清楚地区分了不同胶质瘤的预后。新的WHO分类中,H3.3K27M突变的肿瘤被归为IV级,这些初步的结论在大量研究中得到了验证,推动了对脑干弥漫中线胶质瘤生物学的理解[4]。

弥漫性中线胶质瘤(DMG)发生于丘脑、脑干和脊髓等中线结构中。是一种侵袭性恶性肿瘤,通常预后不良。以前被称为弥漫内生型桥脑胶质瘤(DIPG),因为主要发生在脑桥。近来,DMG已用来涵盖发生在大脑和脊髓其他中线位置的类似肿瘤。弥漫内生型桥脑胶质瘤(DIPG)是儿童期最常见的脑干肿瘤,DIPG几乎不可被治愈。预后极差,中位生存期约9个月。过去几十年,儿童中枢神经系统肿瘤的预后有了显著的改善,大多数此类患者的 5年生存率超过70%。然而中线部位弥漫型胶质瘤(DMG)是一个例外,其预后在过去几十年里几乎没有变化,回顾过去十年临床试验,无论是依赖于传统化疗药物,还是靶向治疗,都未能实现有意义的预后改善。其中DIPG预后极差,中位生存期不超过1年。虽然放疗确实能提高生存率并缓解症状,但其极易复发,通常在几周内可观察到可见的进展,化疗无临床受益,手术不建议。然而,近年来对脑干胶质瘤生物学的理解深入,认为活检组织取样可以更好地描述脑干弥漫中线胶质瘤分子亚型,提供诊断和预后信息,并可对突变基因进行临床试验[5]。

随着对脑干弥漫中线胶质瘤的生物学和表观遗传学认知的深化,以及新的药物标记和输送策略的发展可能会为这种致命疾病的未来带来一些希望[6]。脑干弥漫中线胶质瘤作为一种致命且无法手术的儿童脑肿瘤,在过去的50年里无明显变化。但在过去的10年里,脑干弥漫中线胶质瘤各种研究的数量大大增加,其中有前景的观点包括使用H3 K27M突变型疫苗[7]和使用专门靶向GD2或B7-H3的表达嵌合抗原受体的T细胞。在研的口服化合物ONC201(dordaviprone)目前正在H3 K27变异型中线胶质瘤中进行积极研究[8]。其作用机制尚未充分明确,但可能涉及线粒体代谢和应激反应途径。4项临床试验中共有50例复发性H3 K27M突变型弥漫性中线胶质瘤患者接受ONC201治疗(46例成人,4例儿童),对其总结显示,总体缓解率为20%,中位缓解持续时间为11.2个月(95%CI 3.8个月至未达到)[9]。该药耐受性良好,治疗期间不良事件发生率低。一项国际安慰剂对照随机Ⅲ期试验正在进行中,纳入新诊断的H3 K27M突变型弥漫性胶质瘤患者,不包括弥漫性内生性脑桥胶质瘤和脊髓肿瘤[10]。鉴于过去这些年来的发展,未来期待会有所改善。

参考文献

(本文由浙二神外周刊原创,神经外科王开开主治医师整理,神经外科徐锦芳主任医师、儿科冯建华主任医师、儿科程海英副主任医师、放射科蒋飚主任医师、病理科许晶虹副主任医师、放疗科张婷主任医师审校,张建民主任终审)

往期回顾

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。