![]()

前言

![]()

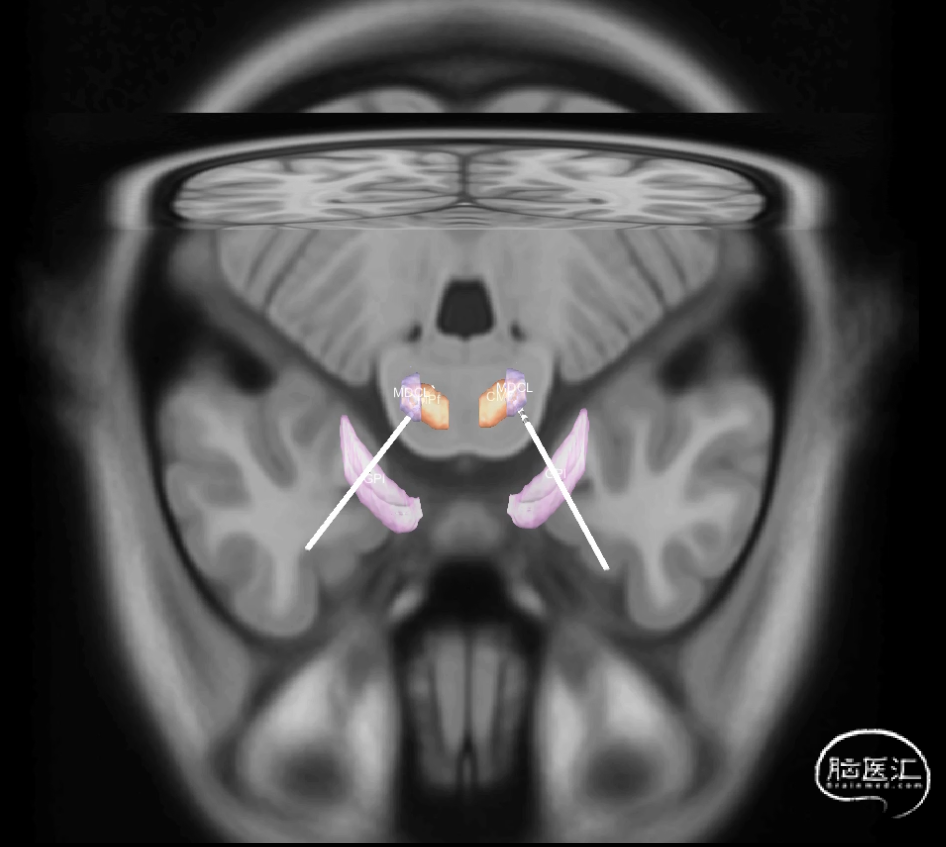

意识障碍多由于高级神经中枢功能活动(意识、感觉和运动)受损所引起,可由于脑卒中、脑缺血缺氧、脑创伤等因素导致脑细胞严重受损,出现代谢紊乱,进而引发与意识相关的“中央环路”神经结构功能损害,从而产生意识受损,表现出觉醒和觉知的障碍。脑深部电刺激术(Deep Brain Stimulation, DBS),是一种通过植入大脑中的电极发放电脉冲至相关功能的神经核团,以调控不同脑区和核团神经电活动,从而达到解除纹状体和苍白球对中央丘脑正常输出的抑制,恢复中央环路的连接与输出,促使患者重获受损伤的意识内容。目前针对慢性意识障碍(Chronic Disorders of Consciousness, CDOC),如植物人状态/无反应觉醒综合征(VS/UWS)、最低意识状态(MCS)的研究表明,通过刺激中央中核-束旁核复合体,可以显著改善患者的意识水平和觉醒状态。笔者将结合近期杨艺教授治疗组收治的一例因脑创伤导致的意识障碍患者,讨论学习此类手术的关键点,如有不足敬请指正。

![]()

![]()

病例简介

![]()

术前讨论

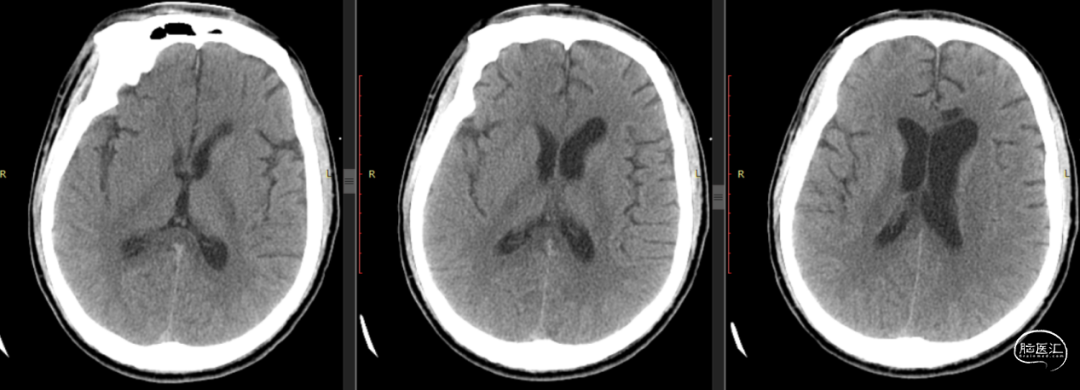

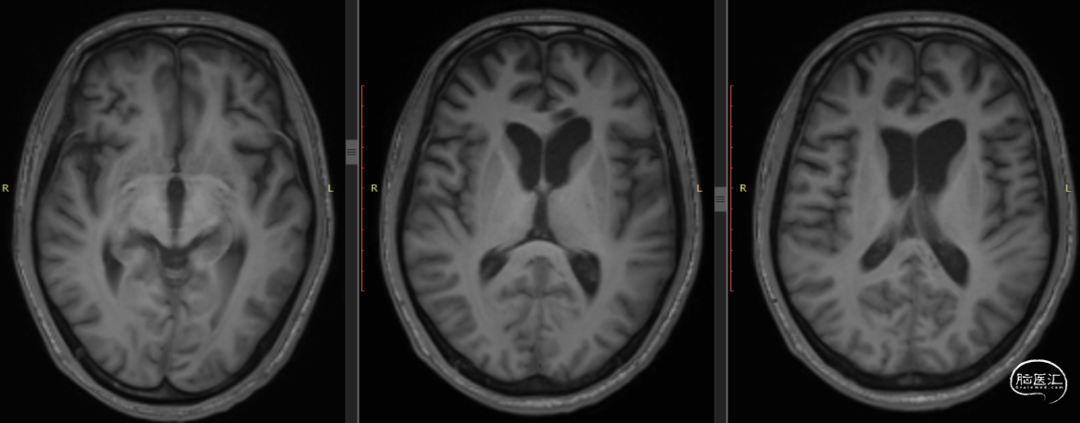

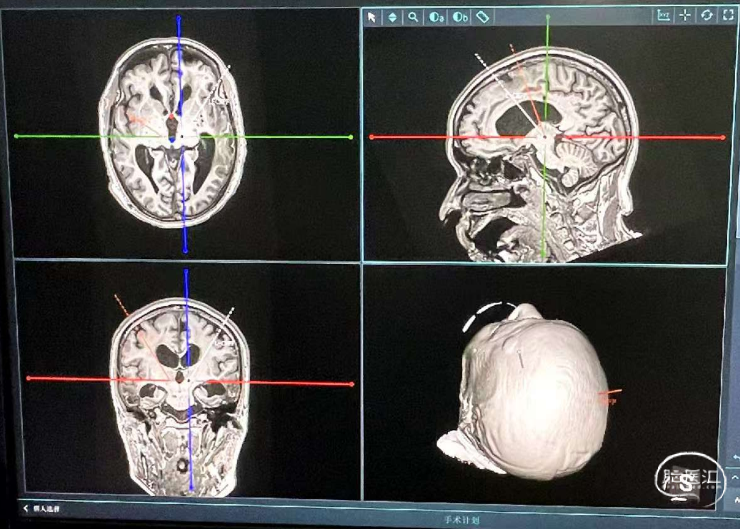

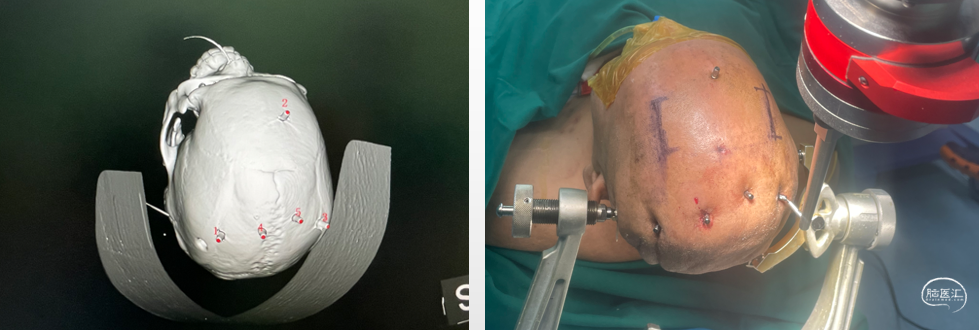

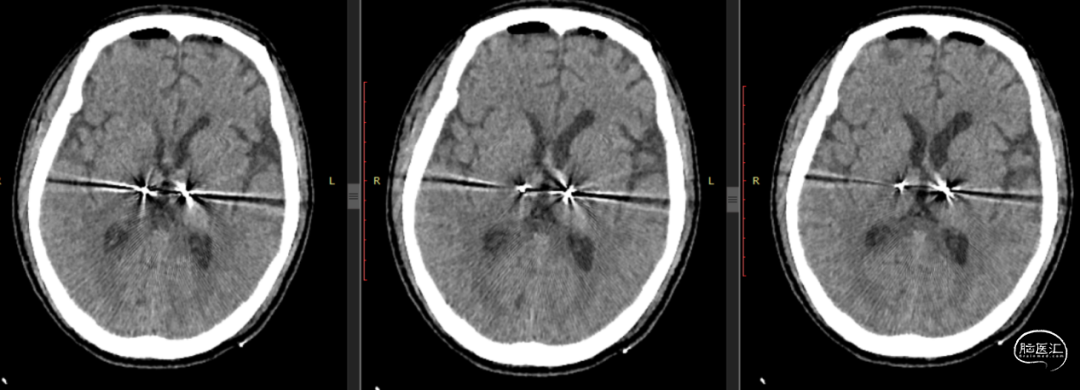

本例患者属于外伤导致的持续性植物状态,术前影像显示患者脑室无扩张,丘脑结构正常。患者术前排除手术禁忌症,目前存在继发性肌张力障碍。与家属沟通手术计划。本病例患者计划采用计算机导航下的脑深部电极和刺激脉冲发生器植入手术。

![]()

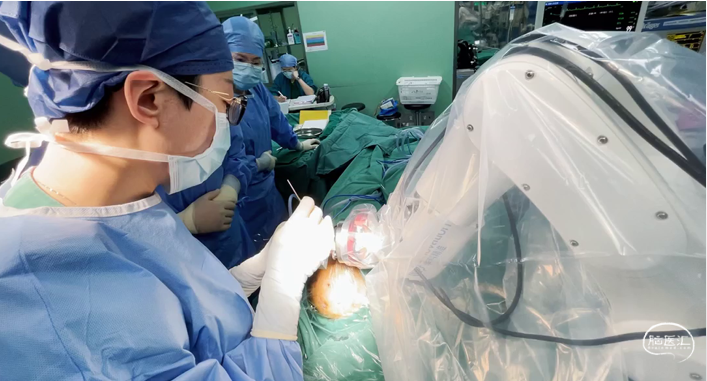

术中情况

术后患者第二天,开启DBS电刺激,调试参数,患者视觉追踪灵敏。

术后持续刺激患者1年(2024年2月),患者CRS-R评分16分(344212),可独立端坐,头部恢复随意运动,可与家属有部分交流,上下肢肌张力改善明显。

![]()

心得体会

在功能神经外科中,脑深部电刺激术以及脊髓电刺激术都是技术成熟神经调控技术。而脑深部电刺激能够通过立体定位技术将电极精确植入到大脑深部的特定核团,这些核团与意识、觉醒等高级神经功能密切相关。这种直接作用于相关功能核团的方式,能够更有效地调节神经活动,提高治疗效率。而术中利用计算机导航技术,提高了电极植入的精确性,脑深部电刺激手术对精度的要求极高,术中需要瞄准直径仅有几毫米的神经核团,利用计算机导航技术,术前做好准确计划,术中依靠可视化三维观察,确保了靶点植入的针对性,优化手术流程,降低并发症发生率。

总结:本例患者创伤导致慢性意识障碍入院,术前影像显示右侧额叶损伤,中央丘脑结构完好。相比于脊髓电刺激,脑深部电刺激能够定位于CM-Pf核团,直接提供刺激,激活受抑制中央环路关键核团。患者脑部受损伤后6个月进行DBS手术,符合专家共识要求。此例患者经过DBS手术治疗,刺激1年后意识评分提升6分,达到了MCS+状态,显示了DBS神经调控的有效性。如何在DBS术后选择对患者最有利的调控参数也是非常重要的一部分,我们中心通过密切的术后随访,长期监测患者心电、脑电,根据患者对不同调控参数的反映,最终寻找最有利于患者的参数进行调控,提高患者的意识唤醒率。

![]()

专家简介

杨艺 主任医师

首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师,博士生导师

国家神经疾病医学中心脑机接口转化研究中心执行副主任

北京大学八年制医学博士,英国牛津大学Nuffield临床神经科学中心访问学者。北京脑科学与类脑研究中心青年学者,北京市科技新星。聚焦于意识障碍疾病的系统诊断、预后预测和神经调控治疗,以及脑机接口新型技术的临床应用研究

2022年作为项目负责人获批“科技创新2030脑科学与类脑研究”青年项目“意识障碍的闭环神经调控治疗”

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。