病理和分子分型

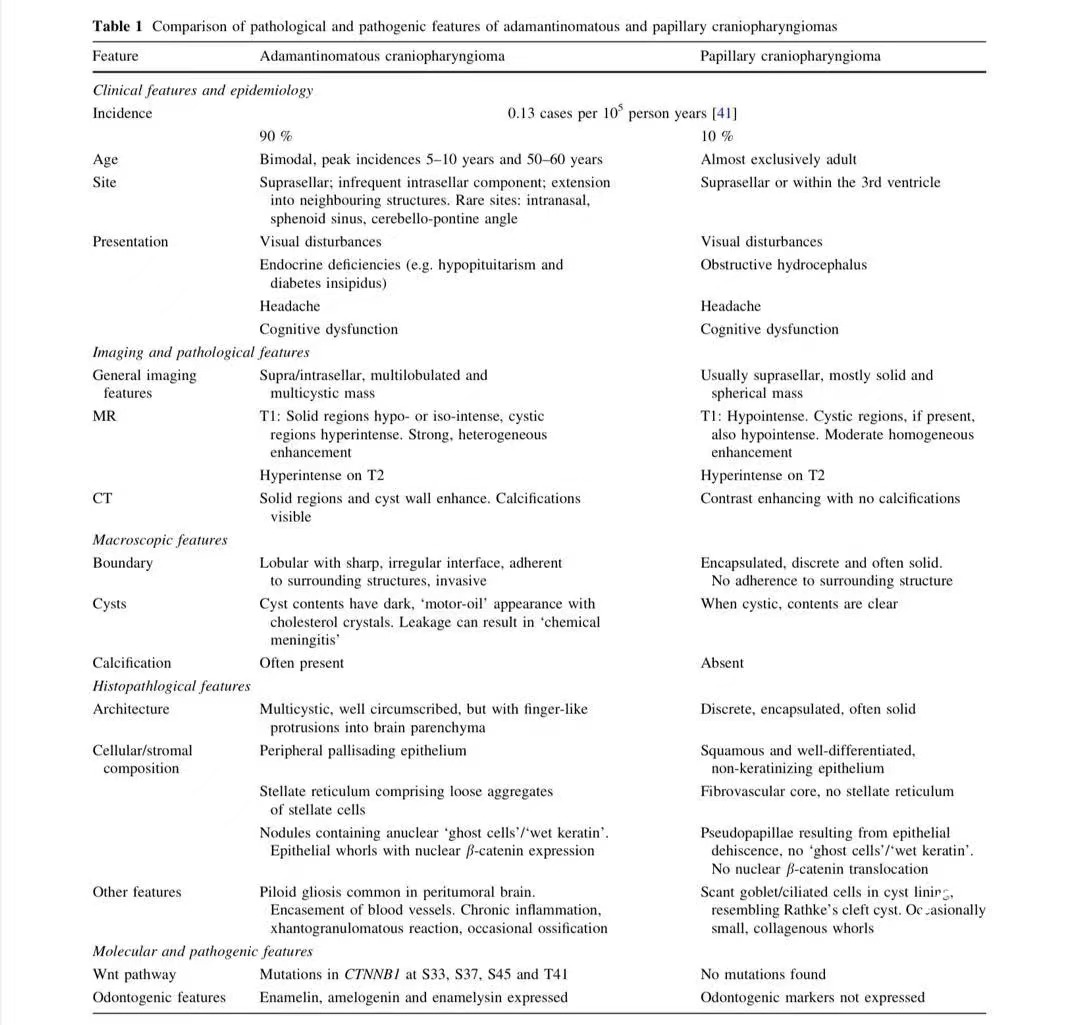

颅咽管瘤是常见的脑实质外起源的肿瘤,病理上分为2个亚型:ACP和PCP。ACP在儿童和成人中均可出现,而PCP大多见于成人。不同组织学类型的肿瘤,分子遗传学特点也不同。ACP的特征是Wnt信号通路的激活,与编码β-catenin的CTNNB1突变有关,主要表现为3号外显子的点突变,该突变会影响β-catenin蛋白的稳定性,进而导致β-catenin不能被有效降解,在细胞内累积,并过度激活WNT/β-catenin通路。ACP主要以指涡轮状细胞、栅栏样上皮细胞、星形网状细胞、湿性角化物以及散在的钙化为主要病理特征,与神经组织毗邻处往往可见到胶质增生带,部分与下丘脑毗邻处可见肿瘤呈指状生长进入下丘脑神经组织内,常被误认为是三脑室内肿瘤。ACP存在肿瘤干细胞样细胞,并且与肿瘤钙化、脂质形成等病理形成相关。PCP与BRAF-V600E突变有关,到目前为止,还没有发现其他突变,BRAF-V600E在绝大多数肿瘤细胞中均有表达。ACP以复层鳞状上皮形成乳头状为主要特征,乳头结构中心可见血管,钙化、湿性角化物罕见。两型颅咽管瘤间质中均可见到不同程度的炎症细胞浸润。

ACP与PCP病理及病原学特征的比较见表一与图一。

国内外学者根据影像学的解剖位置、与视交叉关系、对三脑室底推挤的程度等对颅咽管瘤进行分型。Eck、Wang、Steno等 使用的鞍下或鞍上型,脑室内或脑室外型肿瘤分型;Jensterle等 使用的视交叉前或视交叉后型肿瘤分型;Kitano和Taneda 使用的视交叉下型肿瘤分型;Kassam等 使用的漏斗部前、穿漏斗部和漏斗部后型肿瘤分型;Tang 基于内镜观察下的中央型及周围型(下丘脑垂体柄型、鞍上垂体柄型和鞍内垂体柄型);以及Qi等 基于起源位置和周边膜性结构关系提出的QST分型有助于理解肿瘤的位置以及生长模式,能为手术入路的选取提供帮助,并且可以对手术难度和预后进行预判 。

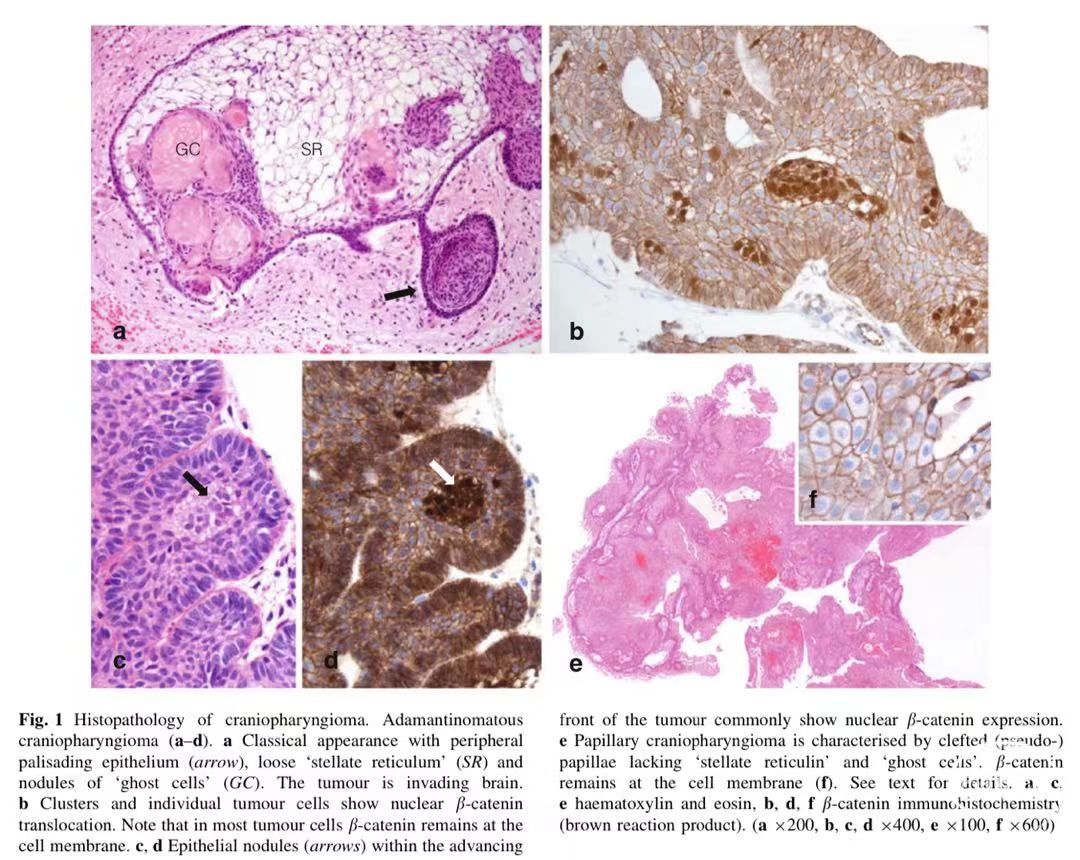

颅咽管瘤的QST分型方法:

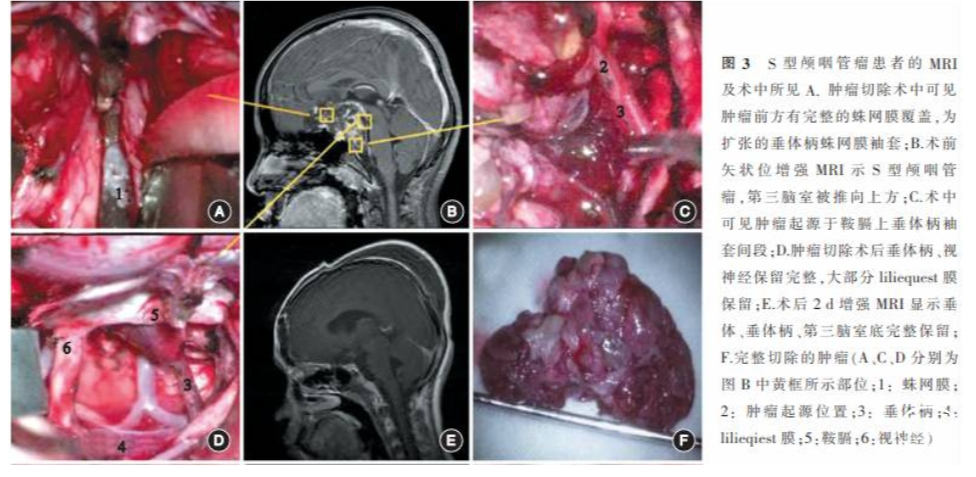

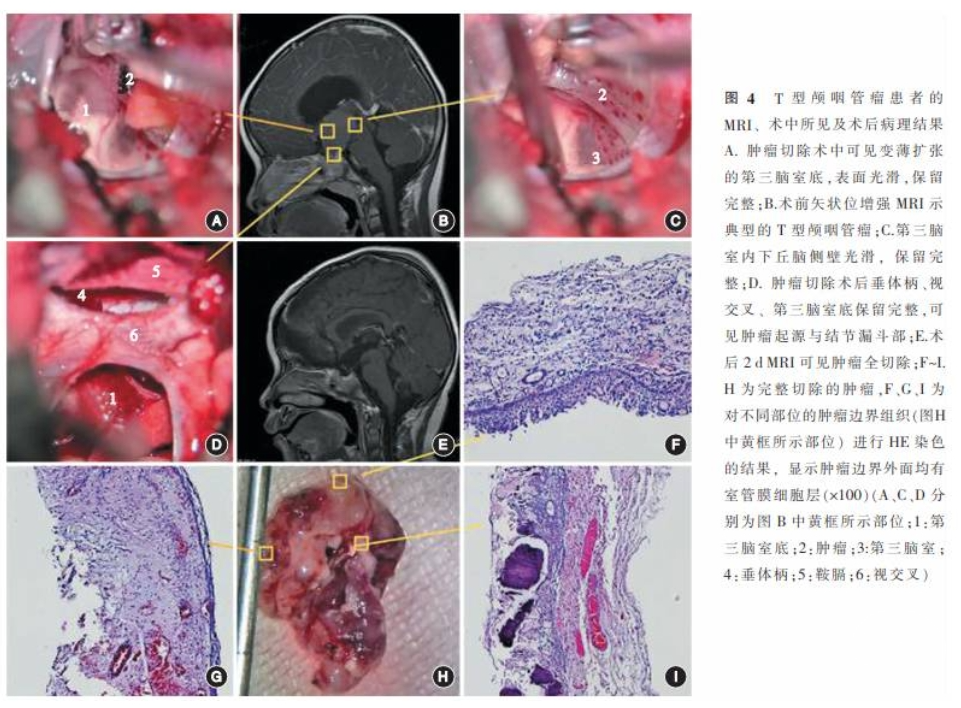

QST分型即根据起源处垂体柄与蛛网膜覆盖情况不同的膜性概念进行分型。垂体柄分为鞍膈下、袖套外、袖套间及袖套内疏松部4段,由于袖套外段仅为一潜在间隙,因此将颅咽管瘤分成3型,其中Q型为蛛网膜外肿瘤;S型为袖套段起源的肿瘤,肿瘤可在一个或多个重要节段生长,为蛛网膜腔内肿瘤;T型肿瘤起源于垂体柄的袖套内段结节漏斗部,由于蛛网膜分布的个体差异,肿瘤可向第三脑室及蛛网膜腔生长,或完全向第三脑室方向生长,部分患者由于袖套完整,甚至可形成穿垂体柄生长的方式,但其共同的特点是无蛛网膜间隔,而向第三脑室生长的肿瘤顶部均有室管膜的覆盖。

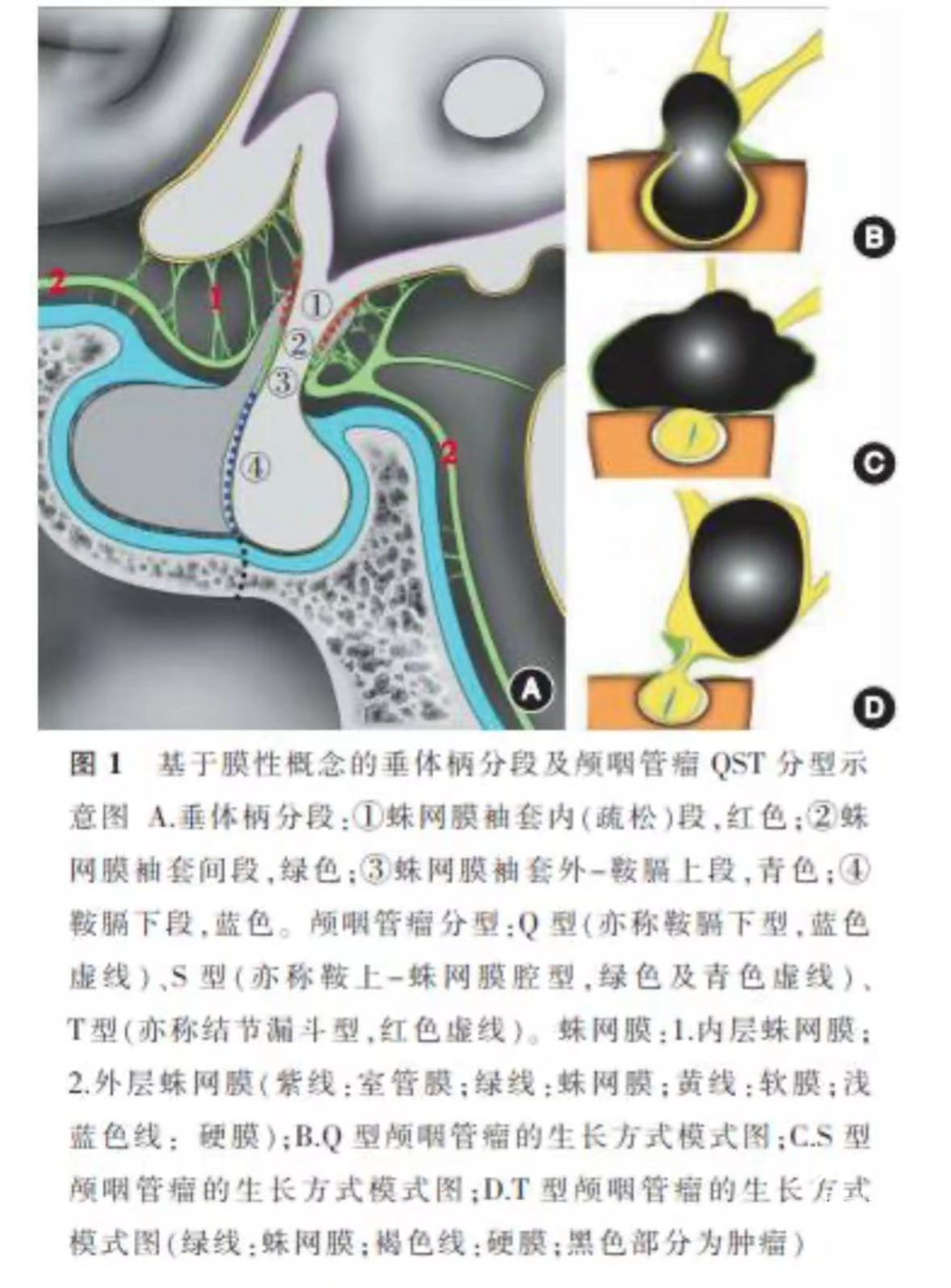

颅咽管瘤可分为Q、S、T 3型(下图).(1)Q型(因肿瘤形态类似字母Q而命名为Q型):肿瘤起源于鞍膈下的垂体中间叶或垂体柄鞍膈下段,当通过鞍膈孔凸向鞍上时,可有雪人症。肿瘤主体多位于鞍内,可见蝶鞍扩大,甚至凸向海绵窦,鞍膈或部分鞍膈向上膨隆。即使肿瘤较大,周边仍可见鞍膈孔及基底蛛网膜形成的环形结构,垂体柄中上段完整保留。(2)S型(sub-arachnoidal type):肿瘤起源于鞍膈上垂体柄袖套外及袖套间段,位于鞍膈上,有部分外层蛛网膜和内层蛛网膜与结节漏斗部相隔。肿瘤在蛛网膜腔内生长,可将鞍膈向下推移或不变,垂体清晰可见,第三脑室底部向上推移,矢状正中位多可见结节漏斗部和垂体柄。可分为累及多个脑池的肿瘤和仅累及单个脑池的肿瘤。当鞍膈孔较大时,肿瘤可部分凸入鞍内生长,但蝶鞍并未被扩大,鞍内的神经垂体和腺垂体多清晰可见,鞍膈和基底蛛网膜大部分完整,位于肿瘤下方。(3)T型(tubero-infundibulum type):肿瘤起源于垂体柄疏松部袖套内段,与结节漏斗有广泛粘连,肿瘤通过第三脑室底卷向第三脑室底内或蛛网膜内生长,结节漏斗部正中结构被推挤变形,难以辨认,第三脑室内膜延续于肿瘤上方,第三脑室底内层蛛网膜及liliequest膜的间脑叶将肿瘤与脚间池相隔。当liliequest膜稀疏或呈网状时,可凸入脚间池生长。垂体柄中下段多存在,当肿瘤穿垂体柄生长时,垂体柄呈喇叭样扩张。由于个体间相关蛛网膜结构的差异,肿瘤的生长方式和影像学表现多样,但肿瘤下极与神经血管间存在着多量的内层蛛网膜及完整的基底蛛网膜。

主讲人:于露

手术方式:

颅咽管瘤的手术入路主要分三类:颅外入路(经蝶入路);脑外入路(额下、翼点、前纵裂入路等);脑实质入路(经侧脑室、经胼胝体等入路)。脑实质入路不符合颅外肿瘤应使用颅外入路的原则,相对于其他入路而言,会给神经系统带来更多的损伤。选择手术入路应该采取个体化原则,手术入路的主要参考因素包括:外科分型、生长方式、神经功能障碍情况和主刀医生的习惯和经验。根据肿瘤不同分型,使用个体化手术治疗策略是实现最佳手术效果的必要条件。如QST分型中的Q型颅咽管瘤和S型颅咽管瘤,可以选择脑外入路和颅外入路切除。T型肿瘤建议选择脑外入路。其中,前纵裂入路能更好地保护T型颅咽管瘤下丘脑后部核团的完整性。对于高度未超过中间块的肿瘤,也可以选择经蝶入路。复发T型肿瘤和接受过放疗的肿瘤,建议选择经颅入路。

图2为Q型颅咽管瘤患者的MRI及术中所见。

图3为S型颅咽管瘤患者的MRI及术中所见。

图4为T型颅咽管瘤患者的MRI及术中所见。

颅咽管瘤切除术的关键是明确与辨识肿瘤与垂体、垂体柄及下丘脑组织之间的关系。术中应该尽量避免或减轻下丘脑后部的损伤,损伤下丘脑可导致严重的并发症,如下丘脑性肥胖和神经心理疾病。肿瘤与颅内正常结构之间存在蛛网膜、软脑膜以及胶质反应层作为手术界面。利用这些界面分离肿瘤不容易损伤正常神经组织及Willis环重要的细小分支血管。钙化位置需要经过仔细的锐性分离,多数情况下要在直视下锐性分离才能安全地全切除。避免下丘脑损伤是降低颅咽管瘤术后死亡率和致残率,提高全切除率的关键。QST分型可明确肿瘤周边膜性结构的关系,有助于术中对三脑室底及下丘脑等重要结构进行保护。术中应尽量识别出并保留垂体柄,垂体柄的保留程度直接影响到术后内分泌紊乱的发生率和严重程度,术中垂体柄的辨认与保护可以作为下丘脑保护的标志性结构,应积极寻找和保护。部分肿瘤与垂体柄之间边界不清,为了避免肿瘤复发,应优先保证全切除肿瘤。

内镜扩大经蝶入路在视交叉-垂体柄间隙操作,对于Q型肿瘤,该入路可早期探查肿瘤起源,并对肿瘤直视下分离。肿瘤起源位置予锐性分离,非起源处,主要予钝性分离。术中应避免过度牵拉肿瘤而带来的下丘脑损伤,且吸引器建议选择直径4 mm以下,以减少吸引器带来的损伤。T型和S型肿瘤可采取内镜扩大经蝶入路。但是对于多个分叶的S型肿瘤和高度超过中间块的肿瘤不建议选择内镜扩大经蝶入路。

科室文化:一切以病人为中心,团队协作,为病人提供的最终的健康,不是一个疾病的治疗方案。

科训:团结,求是,创新,奉献。

科室服务理念:尽职尽责;尽心尽力,尽善尽美

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。