【大家说】栏目,关注脑疾病转化医学前沿,综合研究成果概述、研究作者自述和国内权威专家解读。本期栏目,我们特别邀请到上海长征医院的侯立军教授,为我们解读并分享最新发表在《The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE》(NEJM)上关于脑出血早期微创清除临床试验的研究成果。

一、研究概述

+ + + + + + + + + + +

文章来源

Pradilla G, Ratcliff JJ, Hall AJ, et al. Trial of Early Minimally Invasive Removal of Intracerebral Hemorrhage. N Engl J Med. 2024;390(14):1277-1289. doi:10.1056/NEJMoa2308440

二、作者自述

第一作者、美国埃莫里大学医学院Gustavo Pradilla博士表示,“我们的试验显示,接受MIPS的ICH患者人群展现出了神经功能方面的获益。我们不仅看到更多的患者存活,而且他们的预后mRS评分得到了真正的改善。ENRICH试验的结果不仅展现了MIPS的有效性和安全性,而且在整个卒中治疗领域具有里程碑式的意义,通过先进的微创外科技术和标准化方法正在改变着ICH的治疗范式。”

三、侯立军教授的权威解读

半个多世纪以来,自发性脑出血的外科手术治疗一直存在争议,譬如手术时机(timing)、手术指征、显微镜(外视镜)手术还是内镜手术、脑干出血是否需要手术治疗、机器人在脑出血中如何应用、经外侧裂入路还是经血肿长轴入路、经枕入路还是经额入路等。

脑出血外科治疗的安全、有效和微创是脑出血外科干预的关键和临床发展方向。目前几项经典的多中心临床研究基本反映了微创技术和临床研究的发展。2005年STICH(Lancet)研究结论表明幕上脑出血(中小量血肿23-63ml)患者72h内手术(开颅手术75%,钻孔引流8%,内镜手术7%)与保守治疗相比并无预后差异,对皮层下1cm以内的脑叶出血早期手术可能获益;2013年STICH II(Lancet)表明早期手术(开颅手术99%,内镜手术1%)并未改善幕上脑出血(血肿量10-100ml,中位38ml)患者的死残率,但对于幕上浅表血肿的手术可能获益。2019年MISTIE III(Lancet)表明立体定向血肿抽吸联合纤溶药物注射的手术方式是安全的,但并不有效,并不能改善脑出血患者(>30mL,65%为深部血肿)1年后的预后。但对于术后残余血肿体积≤15ml或血肿清除率≥70%的亚组分析表明,手术组患者的预后更好;而残余血肿体积≤30ml或血肿清除率≥53%的手术组患者死亡率较对照组降低。一些meta分析在比较立体定向血肿引流或内镜手术与保守治疗的RCT和观察性研究表明,脑出血微创手术可改善患者神经功能预后,降低死亡率。另一项meta分析表明对于出血量25-40mL,GCS评分≥9分的患者MIS手术获益最大。

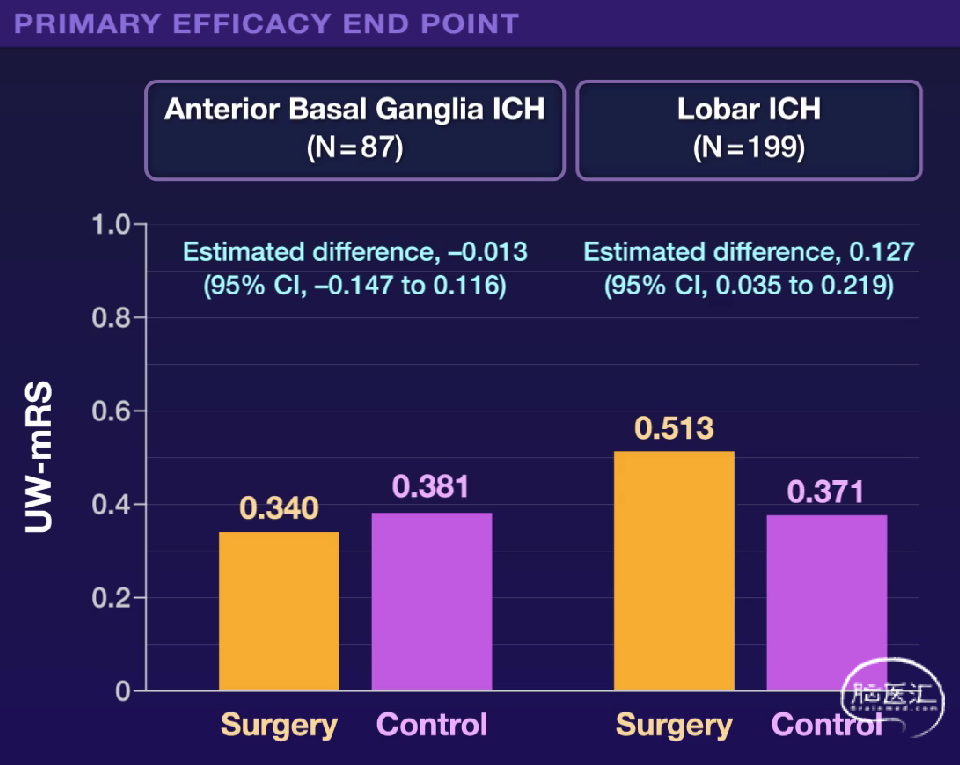

2024年4月ENRICH试验结果发布在NEJM杂志上,表明就幕上脑叶出血(血肿量39-72ml,中位54ml)而言,在发病24小时内接受MIPS(外视镜下锁孔手术)血肿清除术是安全有效的,而且研究中采用的手术方式也是我们大家一直以来推崇的沿长轴清除血肿,减少白质纤维束的破坏,有助于加快恢复患者的神经功能障碍。上述研究,对相关外科干预手段、临床细节、血肿量、年龄、GCS评分(或发病基线临床严重程度)和随访时间等进行先验分析,为今后的临床试验设计和等级推荐提供依据。

临床多中心研究也在不断走向完善。早在2005年STICH研究中,其入组条件限定较为宽泛,研究中的手术方式绝大多数以开颅手术为主,手术入路不尽统一,所以外科手术治疗获益并不明显。在MISTIE III研究中,立体定向手术的置管准确率同质化差异较大,血肿清除率难以保障,再出血率偏高,可能是影响患者预后的主要因素。另外纤溶酶的用量没有与残余血肿量相关联也是影响预后的因素之一。MIS的最佳手术时机也存在争议,主要对于再出血风险的问题上,观察性研究数据分析表明早期手术清除血肿(12-24小时内)可以减少出血后继发性脑损伤,改善患者预后,但手术并不能降低再出血的风险。而ENRICH试验中基底节脑出血中期分析触发了预设的无效终止标准,可能原因为:(1)首先,ENRICH试验中均在外视镜下进行手术,不能代表内镜的手术结果;(2)患者均选择前基底节区血肿,主要影响内囊前肢,而三偏症状主要是血肿累及内囊后肢引起;(3)手术均采用经额入路,血肿多在责任血管下方,手术过程中不利于责任血管的保护,术后为经额部引流,与经枕低位引流相比引流不够彻底;(4)血肿计算方法不够精准,仍采用volume=[length×width×height]/2计算。随着我们对脑出血手术治疗的认识不断深入,循证研究中对一些可能产生偏倚的因素如手术时机的把握、术中血肿清除率、手术医生的经验等,均可能影响手术疗效和长期预后。

以上多中心临床研究亮点多集中在脑叶出血。但是就出血部位而言,基底节区脑出血占比最高,达40-60%,其致残率达60-80%;脑干出血虽然发病率不高,但致死率高达47%-80%。所以,基底节区脑出血和脑干出血是影响脑出血死残率的最主要的原因,也是临床治疗的难点和痛点。随着内镜技术、机器人技术和外科手术技术和器械的发展,脑出血的外科手术越来越走向安全、有效和微创。特别是机器人外科的发展,使得外科手术的同质化得到长足进展,为外科临床多中心研究奠定了坚实的基础。

ENRICH的试验结果为微创手术治疗脑出血的推广带来了曙光,该试验结果将为脑出血下一步治疗的循证学研究提供借鉴。期待更多的多中心临床研究针对基底节区脑出血和脑干出血等影响致死和致残率的关键部位展开,让脑出血的多中心临床研究更加聚焦临床的痛点和难点问题。

专家介绍

侯立军 教授

上海长征医院

全国政协委员,国家有穾出贡献中青年专家

国家科技进步一等奖获得者(第一完成人)

荣立中央军委个人一等功

获吴阶平医药创新奖、王正国创伤医学突出贡献奖、王忠诚中国神经外科医师学术成就奖

上海长征医院神经外科主任

上海市神经外科临床重点专科主任

上海市神经外科研究所所长

中国医师协会创伤外科医师分会会长

中国医师协会神经外科医师分会副会长

《中华创伤杂志》副总编

上海市医学会神经外科分会候任主任

军队领军人才,拨尖人才

上海市科技精英

上海市领军人才

上海市优秀学科带头人

上海市卫生系统优秀学科带头人

中国卒中协会脑出血微创外科副主委

中国医师协会神经内镜专业委员会副主委

《Brain Hemorrage》杂志编委

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。