![]()

海绵状血管畸形是最常见的中枢神经系统血管畸形之一,整体发病率0.5%。大约19%-30%的颅内海绵状血管畸形位于脑干,预计我国约有160万脑干海绵状血管畸形患者;由于病变位置深在,多以出血为首发表现,年破裂出血率约6-10%,因而患者往往在发生脑干出血后才得以发现诊断。

海绵状血管畸形虽然是良性病变,然而脑干是人的生命中枢,富集关键神经核团和纤维束,相对于其他部位,脑干海绵状血管畸形反复出血风险更高,长期致残率高、死亡率高,且发病多以中青年患者为主要群体,部分出现家族性聚集,形似恶性的临床病程将患者和无辜的家庭拖入深渊。目前脑干海绵状血管畸形仍缺乏有效的药物治疗,手术切除仍然是最主要的治疗方案;而在生命中枢-脑干进行手术,对神经外科医生是极大的挑战,稍有不慎将引发致命性的并发症,导致患者和医生往往深陷两难绝境。因此如何有效治疗脑干海绵状血管畸形是神经外科面临的世界性难题之一。

![]()

一、攻克脑干手术无人区

![]()

![]()

脑干海绵状血管畸形通常在出血引起神经功能障碍后才得以检查发现。目前对于出现重症出血或两次出血的脑干海绵状血管畸形的患者推荐进行手术治疗,在20世纪90年代,脑干手术死亡率仍然极高。为攻克这一难题,华山医院神经外科在周良辅院士、毛颖教授的带领下,突破脑干手术这一“无人区”,不断提高脑干手术的神经功能预后降低死亡风险,周良辅院士早在2001年即总结了脑干海绵状血管畸形的手术指征和方法(中华外科杂志、中华医学杂志),是国内最早总结外科手术经验的神经外科中心之一,毛颖教授于2011年在《Neurosurgery》上发表了脑干海绵状血管畸形手术策略的相关报道,近20年间已经积累了超过500例患者的治疗经验。目前,华山医院神经外科脑血管病亚专业组在朱巍教授的带领下,每年完成近70例从全国各地转诊而来的脑干海绵状血管畸形疑难手术,手术体量和技术均达到世界领先水平,已成为全球最大的脑干海绵状血管畸形手术治疗中心之一。

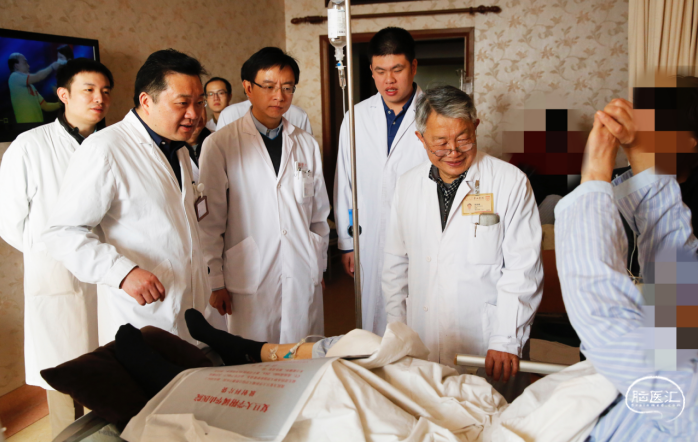

周良辅院士、毛颖院长、朱巍教授带领科室医生查房

![]()

二、构建手术治疗的中国分级,弭平证据洼地的华山声音

![]()

![]()

在不断突破手术技术壁垒和手术量的同时,目前脑干海绵状血管畸形缺乏完善的国际指南。在神经外科副主任、脑血管病专业负责人朱巍教授的牵头下,华山医院神经外科作为国家神经系统疾病医学中心,依托丰富的临床资源,旨在推动脑干海绵状血管畸形的诊疗指南和规范,构建个体化治疗决策,改变脑干海绵状血管畸形治疗的困境,联合包括四川大学华西医院和北京协和医院等在内的国内神经外科中心,建设近千例脑干海绵状血管畸形患者的全国多中心队列,通过改进临床数据质量,融合多维分析手段,深入挖掘临床问题,提高中国临床证据在国际指南中的影响力。

1. 解构脑干海绵状血管畸形出血自然史

脑干海绵状血管畸形出血风险高,出血后两年为再出血高峰期,但出血严重程度对患者个体而言难以预测。对于患者来说,是陷入无尽的猜测等待,还是承担未知的治疗风险,选择往往无比艰难。朱巍教授团队在临床和研究中发现,二次出血是严重致残率的分水岭,很多首次轻症出血患者在第二次出血后更容易出现神经功能障碍加重,甚至致残难以恢复。通过识别可能出现的致残性出血,在“预警式出血后”早期手术干预,可以极大的提高这部分患者的手术预后,改善患者长期生活质量。研究成果获邀在美国神经外科年会报告,并发表在《Journal of Neurosurgery》。(推荐阅读:【中国声音】脑干海绵状血管畸形再出血风险和严重程度预测的个体化评分系统)

周良辅院士指导朱巍教授进行一台高难度手术

2. 探寻出血后最佳手术时机,提出手术风险的“华山分级”

目前对于脑干海绵状血管畸形出血后手术时机国际上一直存在较大争议,目前多为不同专家或单位的个体经验,缺乏高质量证据支撑。朱巍教授团队利用中国多中心研究队列,首次基于循证医学发现,在出血6周内亚急性期手术,病灶残留风险最低,术后神经功能预后最佳。研究成果发表在《International Journal of Surgery》上。

不仅如此,目前对于脑干海绵状血管畸形手术风险评估仍不完善,西方国家现有的分型体系存在大范围的中间灰色地带,导致很多患者在术后出现神经功能障碍。为解决这一临床痛点,优化手术风险分层评估,朱巍教授团队在疾病临床特点和影像特征互观上发力,首次在国际上提出脑干海绵状血管畸形手术风险的“华山分级”。该分级不仅能更加准确有效的区分患者手术风险,推动了对于手术可控风险患者筛选和积极治疗、以及强化了对手术高风险患者的风险把控;同时还能根据患者的病情变化,给予动态评估。在脑干海绵状血管畸形患者面临复杂病程变化的情况下,能更好的帮助患者寻找最佳手术干预时机,个体化制定治疗决策。研究成果得到国际同行评审专家高度评价,发表在美国心血管病和卒中协会会刊《Stroke》上。

朱巍教授在国内最先进的信息一体化手术室主刀复杂脑干海绵状血管畸形手术

![]()

三、探索综合治疗新高地、蓄力填补药物治疗空白

![]()

![]()

尽管目前外科手术是脑干海绵状血管畸形最主要的治疗方案,然而对于手术风险较高的患者,如何最大化降低风险、实现治疗获益仍然是国内外的知识盲区。基于多学科诊疗的临床数据和治疗结局,我们的研究显示,在5年的随访中,伽马刀治疗能有效降低再出血的风险,回答了此前在这一领域伽玛刀治疗有效性的争议。此外,我们的队列中伽马刀治疗的边缘剂量均在安全范围内,并且未发生放射性损伤,进一步证实了伽马刀治疗治疗脑干海绵状血管畸形的安全性。因此,对于部分需要积极干预但外科手术风险较大的脑干海绵状血管畸形患者,伽马刀治疗是一种可选择的替代治疗方案。相关研究成果再次登顶脑血管病领域权威期刊《Stroke》。(推荐阅读:【中国声音】脑干海绵状血管畸形的治疗方式和结果:一项大型多中心观察性队列研究)

而在持续推动脑干外科治疗技术进步的同时,能否为患者寻求更为安全无创的治疗手段,探寻脑干海绵状血管畸形靶向药物,成为神经外科国家队的使命担当。随着海绵状血管畸形发病和出血机制研究的突破,临床前研究发现mTOR抑制剂雷帕霉素可通过调节细胞增殖激活,有效降低海绵状血管畸形的出血风险。因此,朱巍教授团队牵头在国际上首次启动了西罗莫司(雷帕霉素)治疗脑干海绵状血管畸形的随机对照双盲II期临床试验。(推荐阅读:【临床招募】复旦大学附属华山医院朱巍教授团队:西罗莫司降低脑干海绵状血管畸形再出血风险的临床研究)该临床试验已于2024年1月启动,旨在探究西罗莫司是否可以改变脑干海绵状血管畸形的再出血高峰,降低再出血风险,为患者提供新的治疗选择。

朱巍教授在神经重症ICU查房指导脑干海绵状血管畸形患者术后治疗方案

华山医院神经外科在脑干海绵状血管畸形的临床治疗和科学研究中锐意进取,不懈奋斗,将这一国际难题的整体诊疗水平提升到新高度;联合国内顶尖团队,构建出获得世界认可的个性化、多学科分层治疗体系,为患者带来更精准、有效的综合治疗方案。为未来制定脑干海绵状血管畸形国际首个治疗指南,持续贡献宝贵的高级别证据,发出强劲的中国声音。承载千钧压顶的生命嘱托,传承学科发展的历史使命,在高质量发展的新时代背景下,讲好中国故事,华山神外国家队责无旁贷。

国家神经疾病医学中心、复旦大学附属华山医院神经外科全体成员

![]()

文:李宗泽

复旦大学附属华山医院神经外科脑干海绵状血管畸形专病门诊咨询、脑干海绵状血管畸形药物临床试验联系人:

神经外科 李宗泽博士

电话:18301899611

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、神内资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。