背景

机械取栓是前循环急性大血管闭塞所致缺血性卒中患者的首选治疗方式。机械取栓包括支架取栓(SR)、抽吸取栓(CA)以及支架取栓联合抽吸取栓等方式。多项RCT研究及荟萃分析证实SR与CA在患者血管再通率及90天功能预后方面无显著差异;采取搭配SR与CA的抽拉结合方式能够快速开通血管闭塞的同时减少远端栓塞事件发生率。在不同病变类型的患者中应选取适宜的取栓治疗方式以改善患者预后,如栓塞性卒中可考虑首选CA,可缩短穿刺到再通时间,减少远端栓塞事件发生;颅内动脉粥样硬化性狭窄(ICAS)基础上的大血管闭塞可考虑首选SR,可清理表面血栓的同时进一步明确病变类型;那么,针对前循环大负荷血栓引起的急性缺血性卒中患者,应该采取什么样的取栓方式呢?

接下来,且让我们看看React™ 71一次性颅内血栓抽吸导管是如何搭配Solitaire™ 颅内取栓支架从容应对大负荷血栓引起的闭塞性质的卒中吧!

患者基本信息:患者,男,67岁,因“突发左侧肢体乏力4个余小时”入院。

既往史及个人史:风湿性心脏病,房颤(服用抗凝药物)。

查体情况:神志模糊,查体欠配合,双侧瞳孔等圆等大,对光反射灵敏,向右凝视,构音不清,左侧肢体肌力0级,巴氏征阳性。

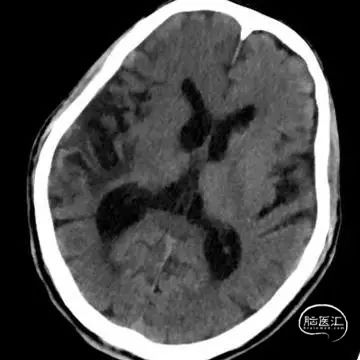

术前CT/CTA:

术前CT可见ASPECT评分6分,CTA可见右侧大脑中动脉后交通段以远闭塞

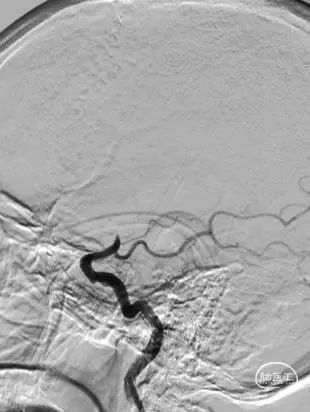

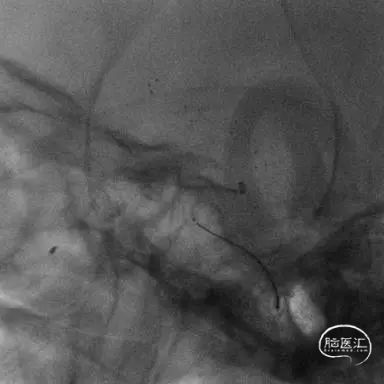

术前造影:

术前造影可见患者为II形弓,右侧颈内动脉末端闭塞

术前诊断

1、急性脑梗死(右侧颈内动脉后交通段闭塞)

2、风湿性心脏病

3、心房颤动

治疗策略

1、病情评估:

患者为时间窗内急性脑梗死患者,既往有服用抗凝药物,具有静脉溶栓禁忌证,位于6小时取栓时间窗内,因此行介入下血管再通治疗

2、手术难点:

患者具有心房颤动,考虑栓塞可能性最大,可能合并路径迂曲,大负荷血栓,实现血管一把再通是手术难点

3、手术方案:

抽吸导管联合取栓支架进行取栓治疗

术前/术中/术后用药

1、tPA:无

2、术中抗凝:肝素4000单位

3、术后抗凝:无

4、抗血小板:无

5、降压药物:乌拉地尔静脉持续泵入

6、术中/术后镇静药物或方法:术中使用右美托咪定静脉镇静,术后转神经ICU小剂量右美托咪定镇静24小时

7、抗痉挛药物:无

01

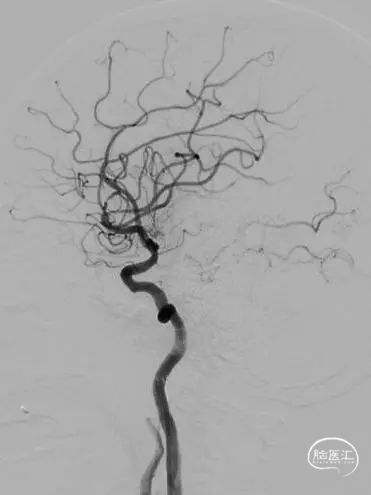

微导管到达M2,释放Solitaire™ X 4*40mm颅内取栓支架覆盖血栓部位,抽吸导管造影可见支架覆盖血栓,远端血管通畅,利用支架锚定抽吸导管送高接触血栓。

02

支架停留5分钟后,抽拉结合,取栓一把,血管3级再通。

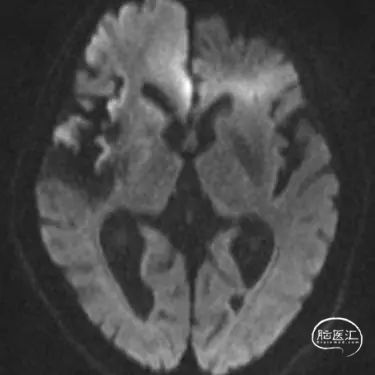

术后即刻CT

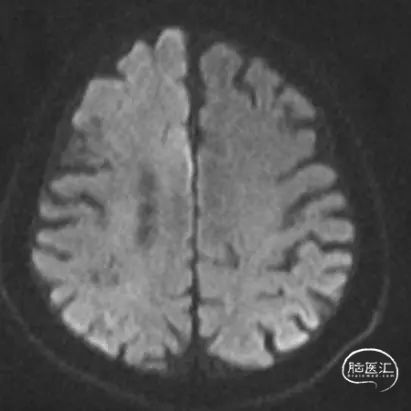

术后24小时CT复查

器械选择及治疗思路

患者具有房颤基础疾病,无合并高血压、糖尿病,发病形式骤急,考虑心源性栓塞,对于颈内动脉末端闭塞的栓塞,采用抽拉结合方式进行取栓提高首次再通率。

React™ 71一次性颅内血栓抽吸导管具有0.071大口径,相比既往小口径具有更高的抽吸效能,同时,具有高的到位性,在迂曲路径中可以安全快速到达闭塞部位;Solitaire™ X 4*40mm颅内取栓支架具有40mm的有效长度,长支架可提高取栓效能,两者结合,提升FPE。

React™ 71一次性颅内血栓抽吸导管在微导管、微导丝的引导下,在迂曲的血管内快速到达血栓部位,在持续负压抽吸下,首次取栓实现三级再通。通过本病例,对于颈动脉全程迂曲的取栓患者,如果选择ADAPT抽吸取栓,尤其是大脑中动脉M1远端,甚至更远血管闭塞,支撑导管尽可能上高,以获取强有力的支撑;另外,在选择抽吸导管时尽可能选择口径大,顺应性更好导管。

总结

对于血栓负荷较大、发病骤急的颈内动脉栓塞,鉴于React™ 71一次性颅内血栓抽吸导管优异的表现(手术时间短、对血管损伤小、费用更低等),其处理该类病例有得天独厚的优势,可有效地改善患者预后。

黄楚明

主任医师

主任医师,硕士研究生导师

汕头市中心医院神经内科脑血管病区副主任

汕头市中心医院潮阳分院脑血管病区主任

中国卒中学会神经介入分会青年委员

中国卒中专科联盟卒中急救地图专家委员会委员

广东省卒中学会缺血性神经介入分会副主任委员

广东省医学会第二届脑血管病分会常委

广东省精准医学应用学会头痛分会副主任委员

广东省精准医学应用学会脑卒中分会常委

广东省医学会神经介入分会委员

广东省医师协会神经介入分会委员

广东省医师协会脑血管病医师分会第一届委员会委员

汕头市医学会神经内科学专委会常委

洪一帆

主治医生

主治医生,硕士研究生

广东省精准医学应用学会脑卒中分会委员

广东省卒中学会缺血神经介入分会委员

主要从事脑血管病临床介入及科研工作

参考文献

特别说明:本信息仅供医疗卫生专业人士阅读和参考,不构成对任何诊疗方式的推荐。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。