主 编:刘建民 海军军医大学第一附属医院

执行主编:赵开军 同济大学附属东方医院

题目:

血流导向装置联合弹簧圈治疗伴发胚胎型大脑后动脉的后交通动脉动脉瘤

Treatment of Posterior Communicating Artery(PcomA)Aneurysm with Fetal-type Posterior Cerebral Artery with Coil Embolization Combined with a Flow-Diverter Device

摘要:

57岁女性患者,头晕检查发现颅内可疑动脉瘤10余天。造影确认右侧伴发胚胎型大脑后动脉的后交通动脉动脉瘤,合并前交通微小动脉瘤。采用血流导向装置联合弹簧圈栓塞治疗。

A 57-year-old female patient experienced dizziness, leading to the discovery of a suspicious intracranial aneurysm present for over 10 days. Angiography confirmed a right-sided fetal posterior communicating artery aneurysm, associated with a fetal-type posterior cerebral artery and a small anterior communicating artery aneurysm. Treatment involved flow-diversion therapy combined with coil embolization.

关键词:

后交通动脉瘤 胚胎型大脑后动脉 前交通动脉瘤 多发动脉瘤。

Posterior communicating artery aneurysm, fetal posterior cerebral artery, anterior communicating artery aneurysm, multiple intracranial aneurysms.

前言

后交通动脉(PComA)动脉瘤是颅内动脉瘤(IA)好发部位之一,约占所有IA的15-25%,且破裂风险较高1。据报道,胚胎型大脑后动脉变异发生率为4-29%2,约10%的PComA动脉瘤与该变异相关2-3.

PComA发出重要分支,供应视交叉、动眼神经、灰结节、腹侧丘脑和尾状核头侧,因此PComA的血流中断可能导致严重的神经缺血性损伤。由于治疗风险较高,合并胚胎型大脑后动脉的PComA动脉瘤的治疗值得特别关注。

在本例患者中,术者采用血流导向装置联合弹簧圈治疗在保持后交通动脉和脉络膜动脉通畅性的条件下顺利治疗了后交通动脉大型动脉瘤合并前交通动脉微小动脉瘤的多发性IA一例,现报道如下:

病例简介

患者:57岁中年女性。

主诉:头晕检查发现颅内可疑动脉瘤10余天。

现病史:患者于10余天前无明显诱因突发阵发性头晕,前往当地医院行头颅磁共振提示右侧颈内后交通起始部突起,不排除动脉瘤可能,现患者因治疗需要就诊于我院脑血管病中心。

既往史:既往体健,无心脑血管危险因素。

查体:神经系统查体未见明显异常。

初步诊断:右侧颈内动脉后交通起始部动脉瘤。

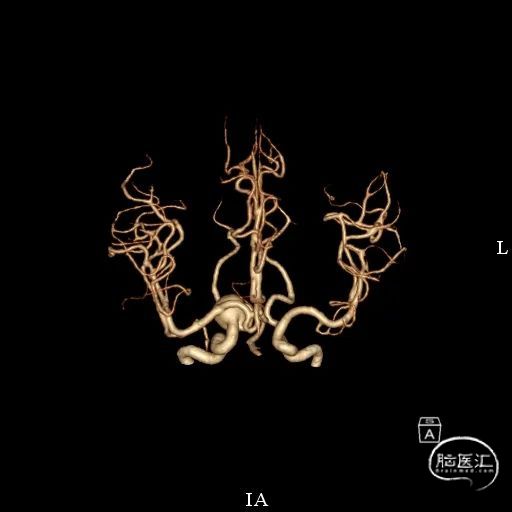

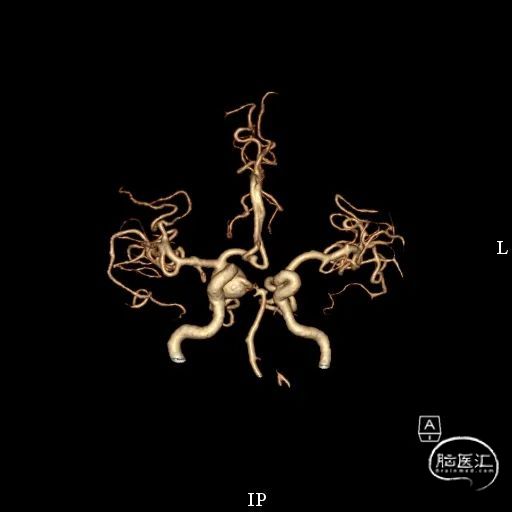

术前影像学资料(CTA)

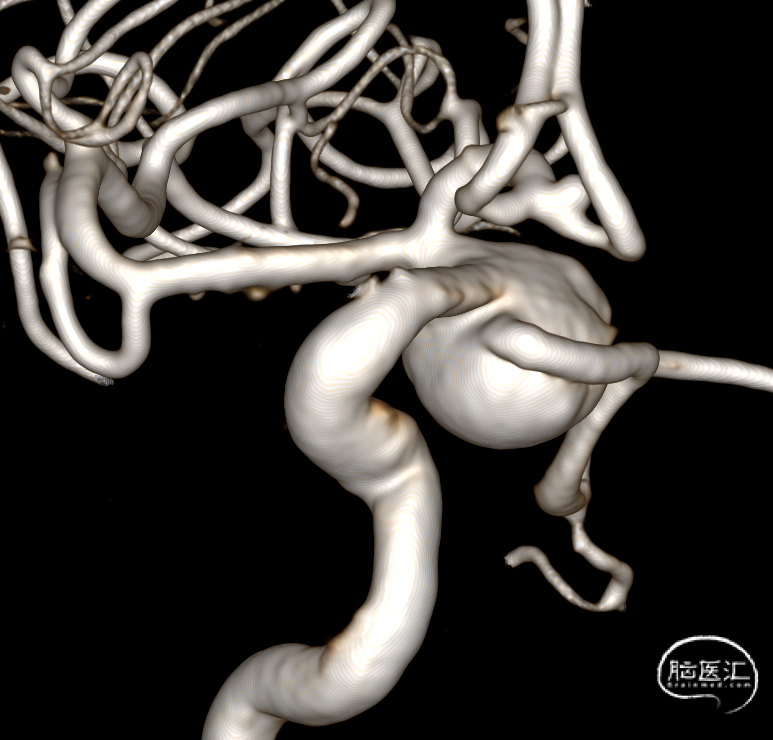

右侧后交通起始部大型动脉瘤,最大径约15mm。

左侧大脑前动脉A1段缺如,右侧大脑前动脉A1供应双侧大脑前动脉A2段。

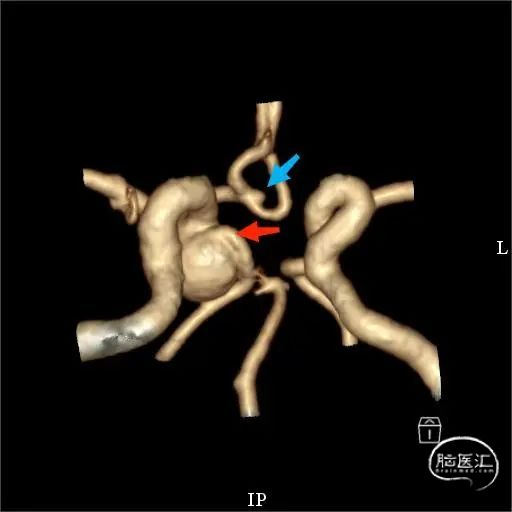

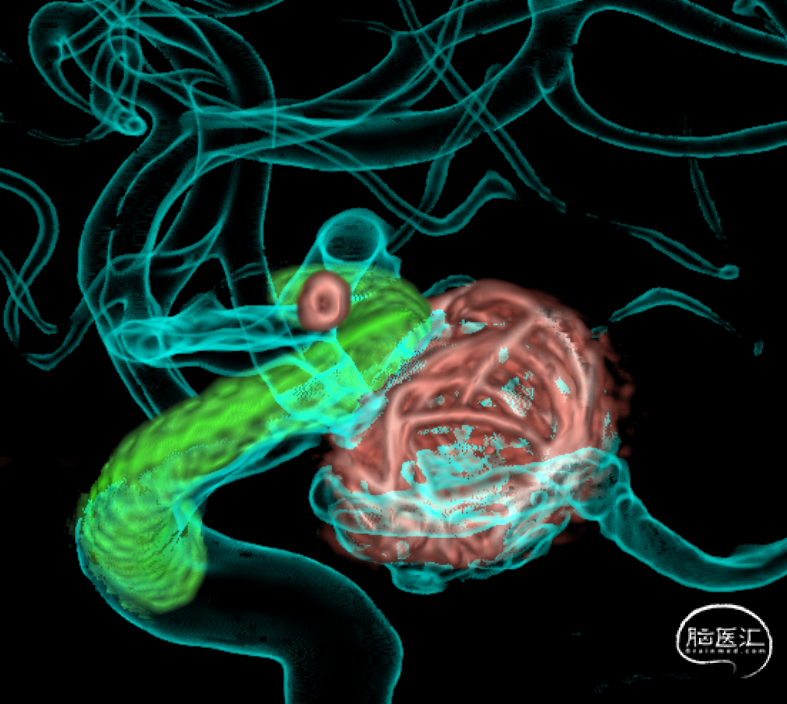

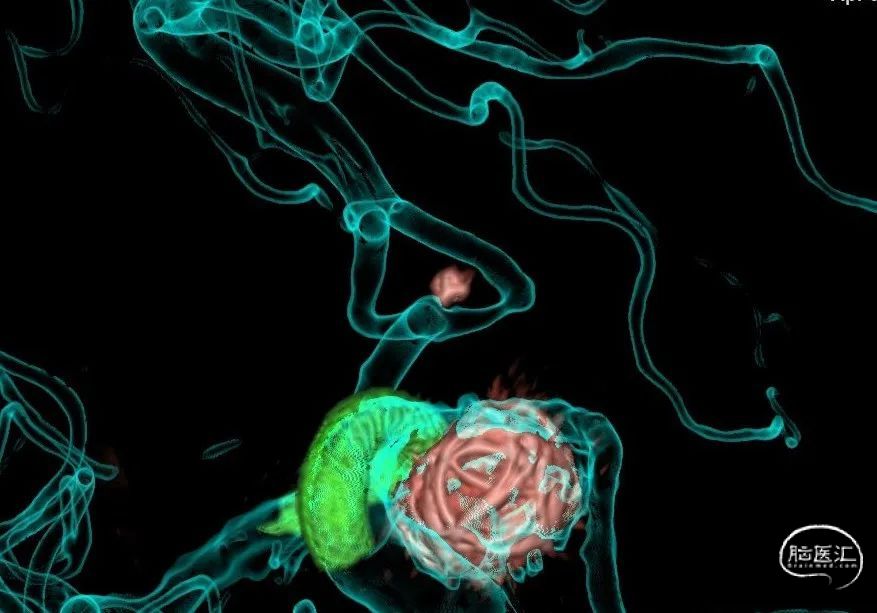

胚胎型大脑后动脉发自瘤体(红),前交通动脉可见微小动脉瘤(蓝)。

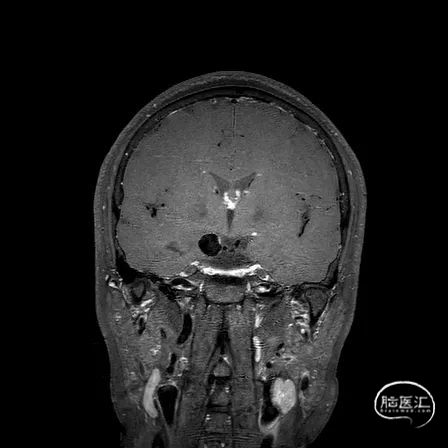

术前影像学资料(MR-VWI)

右侧后交通动脉瘤瘤壁呈环形强化,瘤壁炎症明显,破裂风险较高。

术前药物准备

血小板功能检测(光比浊法):AA:0.8%;ADP:33.1%。

治疗方案

1、先行弹簧圈单纯栓塞治疗前交通动脉瘤。

器械材料和设备(可以部分展示)

1、6F 90cm长鞘

2、5F 125cm多功能管

3、6F 115cm中间导管

4、0.014inch微导丝

5、弹簧圈微导管

6、支架微导管

7、弹簧圈:2mm*3cm 1枚;12mm*40cm 2枚

8、血流导向装置:4.25mm*25mm

设备:双C臂DSA

手术过程

右侧颈内动脉正位造影:右侧后交通动脉大型动脉瘤,右侧大脑前动脉A1供应双侧大脑前动脉A2段。

右侧颈内动脉侧位造影:右侧胚胎型大脑后动脉从动脉瘤体发出。

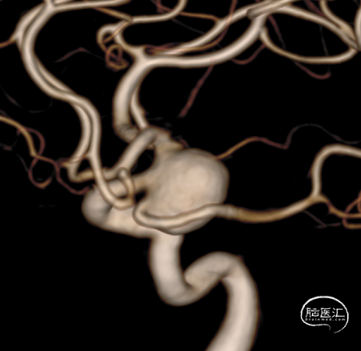

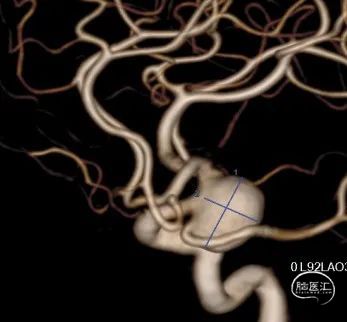

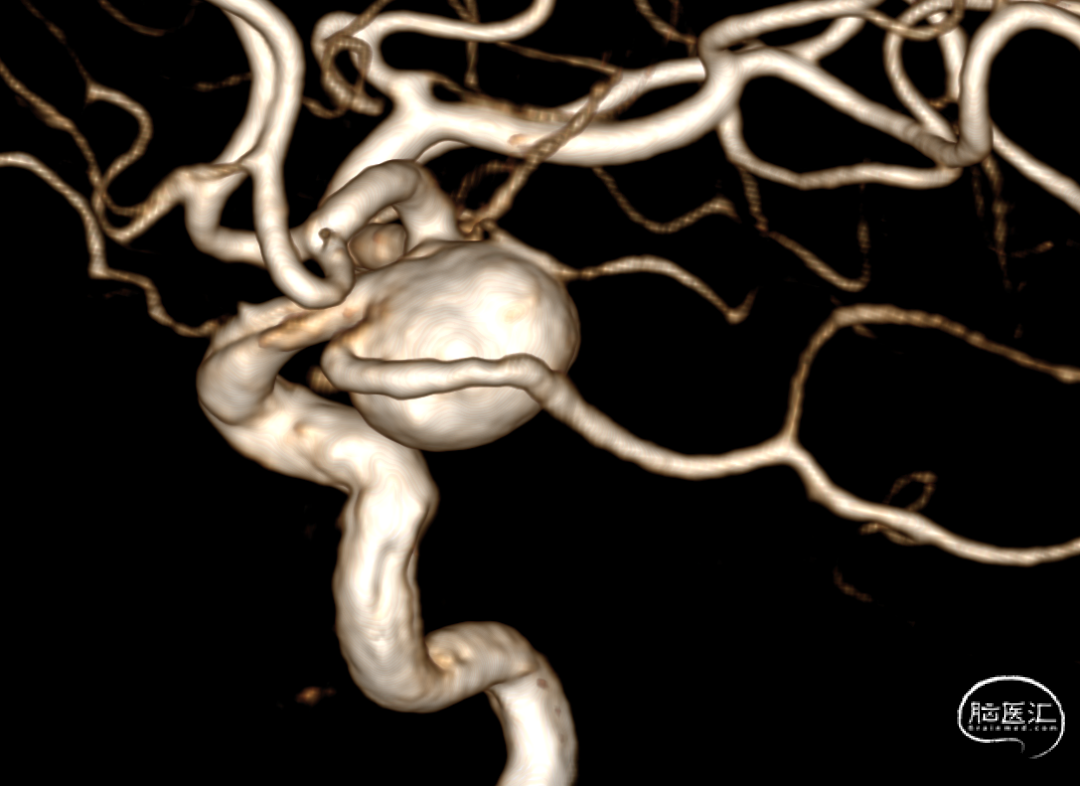

右侧颈内动脉三维旋转DSA,可见前交通微小动脉瘤。

三维重建:后交通动脉起始部大动脉瘤,后交通动脉发自瘤体肩部。

三维重建:三维测量示动脉瘤大小约15.2mm*11.5mm,颈宽约8.2mm。

三维重建:右侧大脑前动脉A1段供应双侧大脑前动脉A2段,前交通动脉复合体可见微小动脉瘤。

大小约2*2mm,颈宽约2mm。

右侧椎动脉正位:右侧大脑后动脉P1段发育性萎缩,考虑不完全性胚胎型大脑后动脉。

左侧颈内动脉侧位:左侧后交通动脉粗大,左侧大脑前动脉缺如。

左侧椎动脉正位:证实左侧亦为胚胎型大脑后动脉。

选择合适工作位,先弹簧圈单纯栓塞前交通微小动脉瘤。

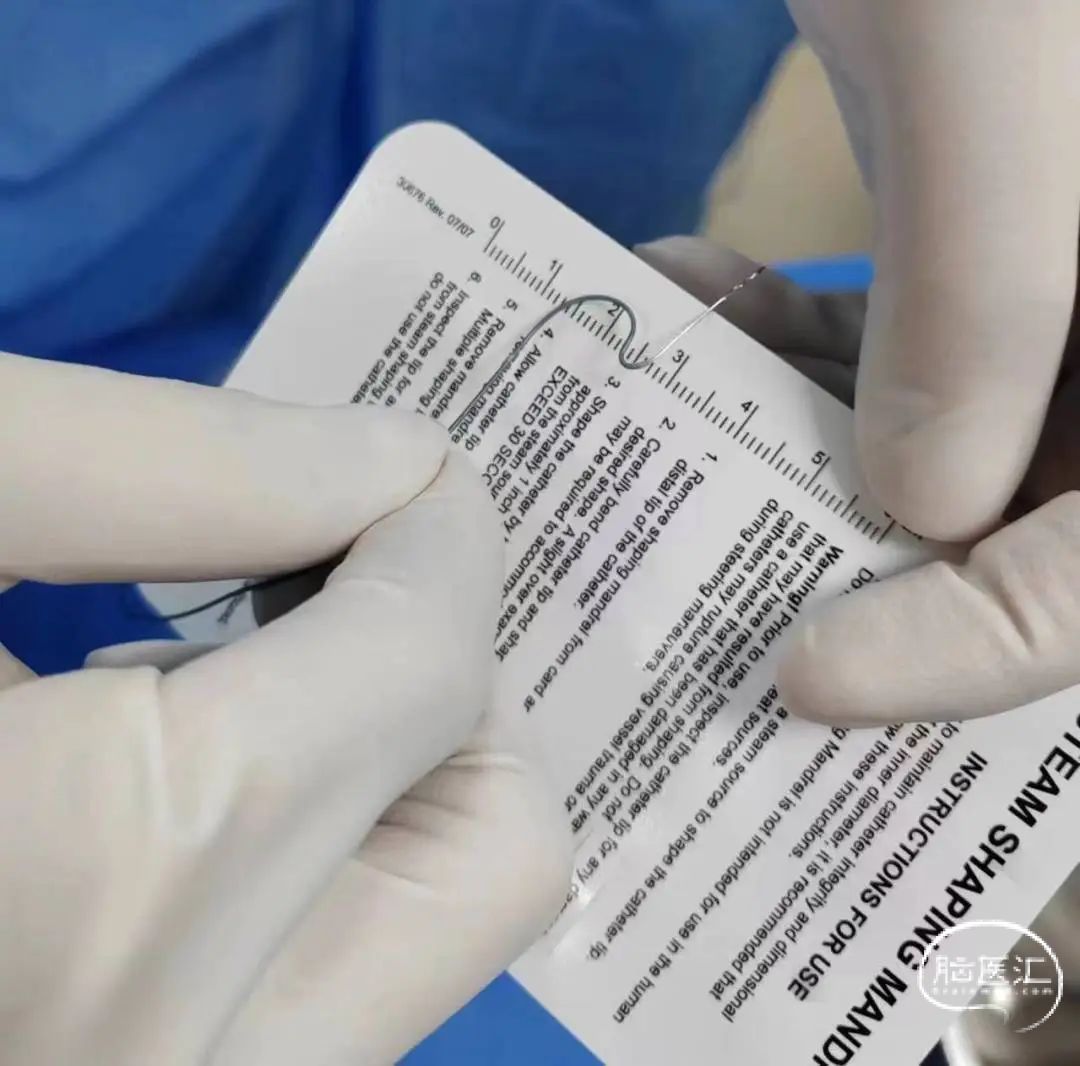

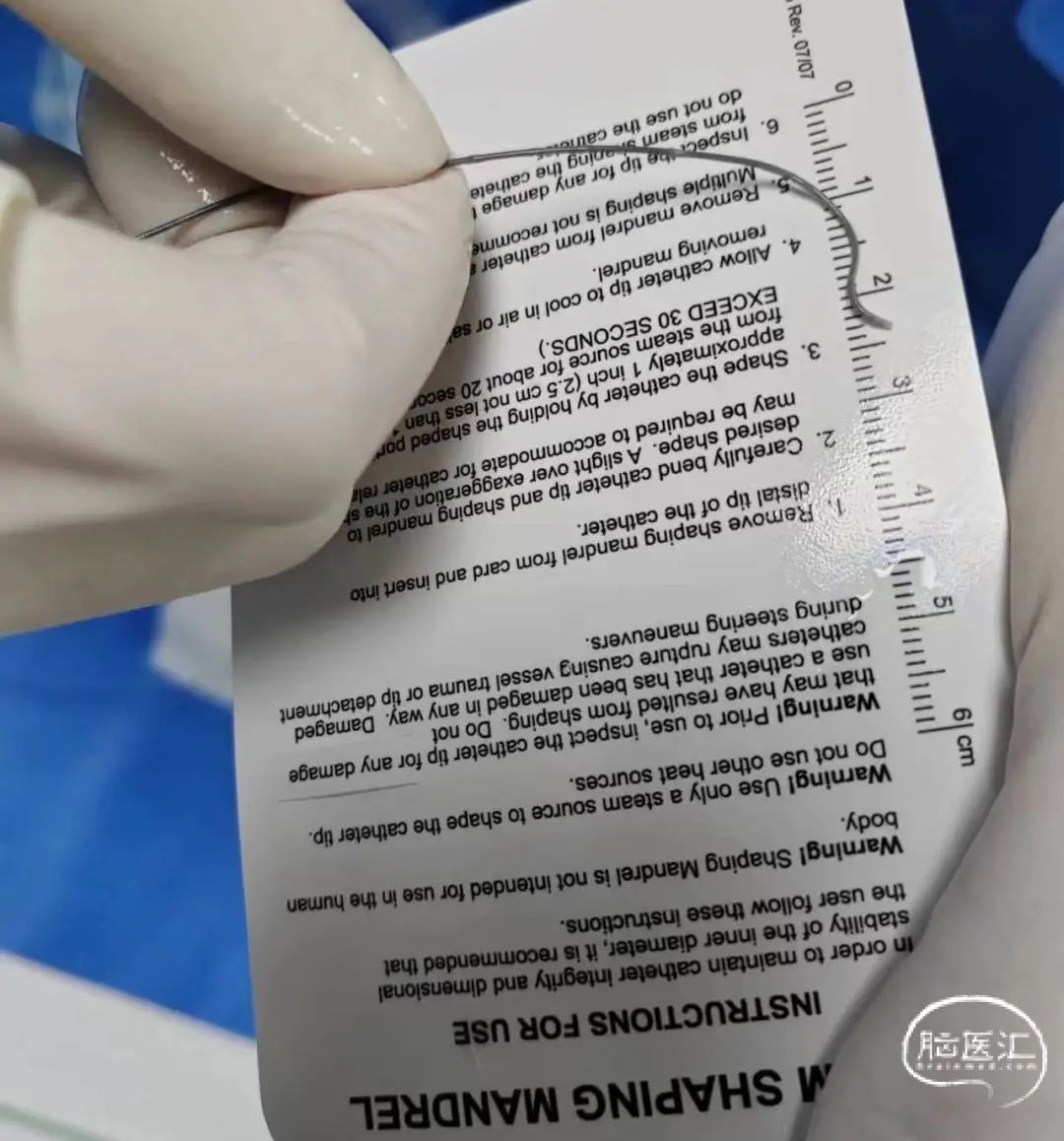

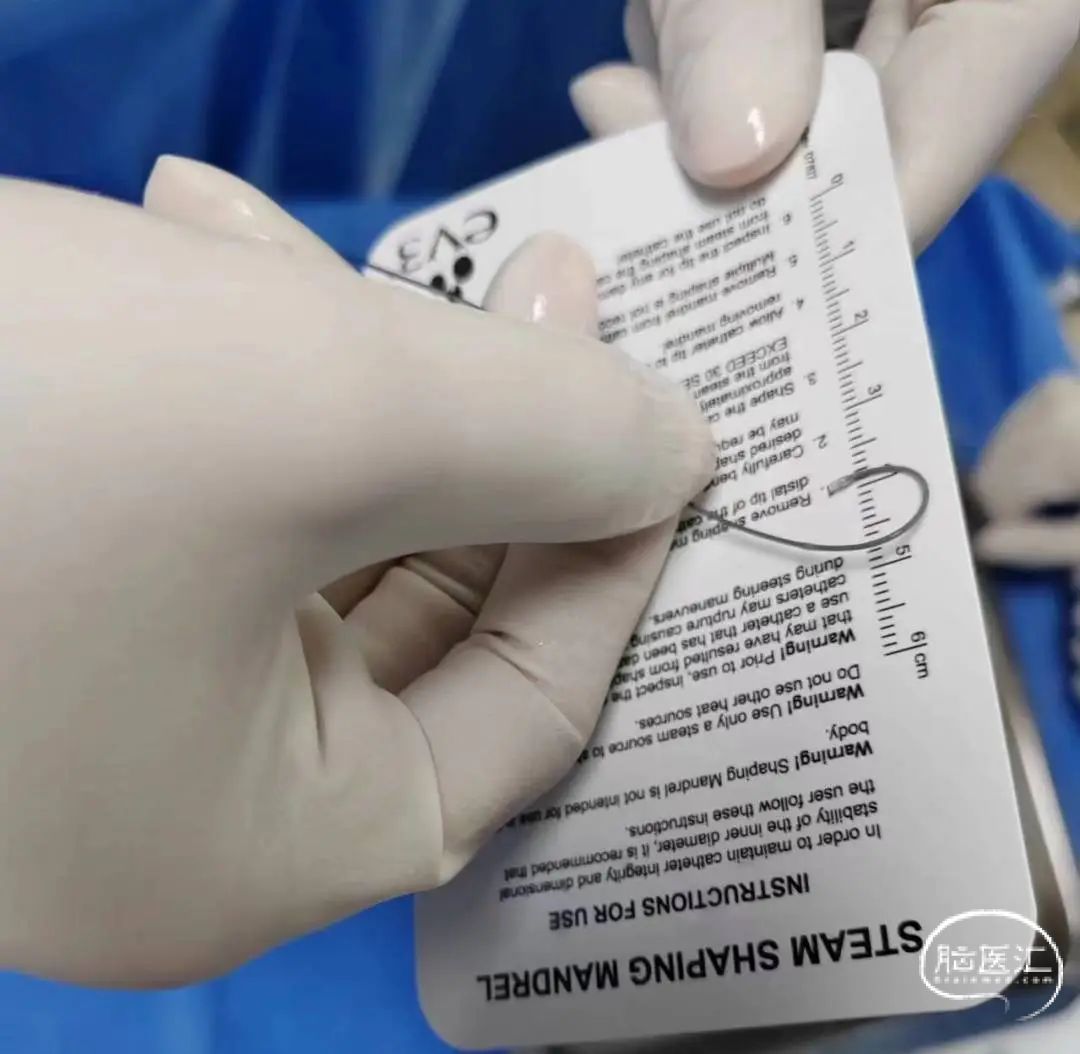

因瘤体朝向前交通动脉复合体上方,经评估载瘤动脉形态后,将弹簧圈微导管“S弯”热塑型。

热塑型后弹簧圈微导管方向朝上,确保能稳定进入瘤腔。

路图透视下,利用微导丝引导,导丝导管在后交通动脉瘤瘤内成袢后微导管超选进入前交通动脉瘤瘤腔。

顺弹簧圈微导管填入2mm*3cm弹簧圈 1枚,确认弹簧圈填塞满意后解脱。

术后造影显示前交通动脉瘤致密栓塞,瘤体未显影。

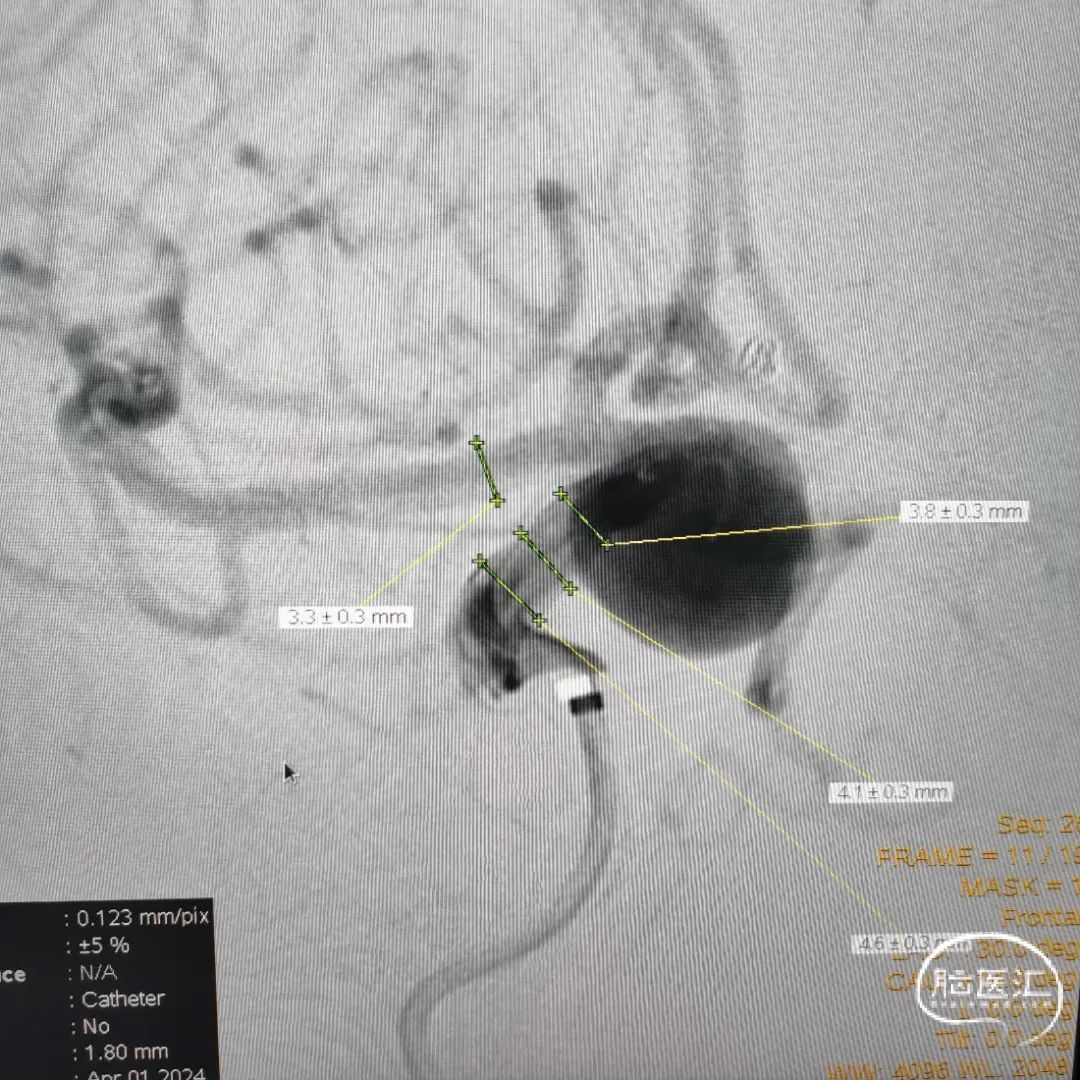

右侧后交通动脉瘤2D中间导管定标测量:载瘤动脉近端直径约4.1mm,远端直径约3.3mm。

右侧后交通动脉瘤2D中间导管定标测量:载瘤动脉近端直径约4.1mm,远端直径约3.1mm。

预计支架覆盖长度约29.5mm,经评估选择血流导向装置4.25mm*25mm。

再次选择合适工作位,准备治疗右侧后交通动脉瘤。

因瘤体较大,为了弹簧圈更好的成篮,经评估载瘤动脉形态后,将弹簧圈微导管“J型”单弯热塑型。

先利用微导丝引导,将弹簧圈微导管置于动脉瘤内。

再利用导丝导管瘤内成袢将支架微导管输送至右侧大脑中动脉M2段上干。

然后回撤微导管解袢,撤出微导丝。

沿支架微导管送入4.25mm*25mm血流导向装置,支架推出打开后回撤定位,使支架远端锚定于右侧大脑中动脉M1段前中部。

造影确定支架远端打开锚定稳定后,回撤中间导管和支架微导管,等张释放支架。

回撤中间导管和支架微导管,等张释放支架,使支架中部完全覆盖瘤颈。

释放完成后,可见支架近端锚定于右侧颈内动脉海绵窦段。

释放完成后工作位造影:支架形态和贴壁性良好。

支架释放后三维旋转DSA:瘤腔内造影剂滞留,载瘤动脉通畅,各分支血管血运通畅。

支架释放完成后三维重建:载瘤动脉通畅,右侧后交通动脉和脉络膜前动脉保留完整。

弹簧圈微导管填塞12mm*40cm 2枚弹簧圈。

术后工作位侧位造影:两枚弹簧圈疏松填塞瘤腔,后交通动脉血流未受影响。

术后右侧颈内动脉造影:各分支血管显影良好,前交通动脉瘤不显影,后交通动脉瘤造影剂滞留。

术后融合:弹簧圈和支架位置形态良好,各分支血管通畅,显影良好

术后药物指导

双抗方案:阿司匹林100mg qd+替格瑞洛45mg bid 双抗6个月后根据复查结果调整阿司匹林100mg qd单抗继续服药6个月,6个月后根据复查结果评估是否停用;

其他用药:阿托伐他汀20mg qd,服药6个月后返院复查血液检验学指标;甲泼尼龙术后80mg bid 静滴2天,减为80mg qd 静滴3天,8mg tid 递减口服9天。

随访计划:术后3个月门诊复查MRA,术后6个月返院复查DSA。

预后

术后即刻和出院访视:患者未诉不适,mRS 0分,康复出院。

讨论

1、特色:

后交通动脉(PComA)动脉瘤是最常见的颅内动脉瘤之一,由于大多数未破裂 PComA动脉瘤是无症状的,干预性治疗要求手术并发症的风险不应超过动脉瘤破裂的自然风险,因此确定合适的血管内治疗方案是至关重要的。伴发胚胎型大脑后动脉的后交通动脉动脉瘤应谨慎评估穿支血管通畅性,胚胎型大脑后动脉损伤或闭塞可能会导致枕叶梗塞以及中脑或丘脑梗塞。

既往研究表明,PComA动脉瘤破裂风险较高,早期干预和积极管理已被广泛接受. 然而,传统的治疗策略并不完全安全有效,特别是在涉及胚胎型大脑后动脉时,血管的保护需要重视.虽然显微外科夹闭是可行的,但手术创伤大,PComA的重塑复杂;弹簧圈单栓或普通支架辅助栓塞虽然短期有效,但术后复发率高达30%⁴;此外,Y型支架置入术式复杂,并且术中血栓形成和术后并发症风险较高;WEB技术可用于分叉部动脉瘤的治疗,但本例动脉瘤尺寸较大,无适配设备。故选择血流导向装置治疗。

4、注意事项:

学习要点

1、脑血管检查需仔细阅片,避免漏诊,明确主要诊断的同时不应忽视其他病变可能。

2、DSA多工作角度分析动脉瘤、评估载瘤动脉和分支/穿支血管的解剖位置和形态参数对血管内介入治疗脑动脉瘤至关重要。

3、微导管的塑型应分析载瘤动脉的走形和三维立体结构,且需要考虑不同品牌微导管特性。

专家点评

1、伴发胚胎型大脑后动脉的后交通动脉动脉瘤的治疗应谨慎评估分支血管通畅性,胚胎型大脑后动脉损伤或闭塞可能会导致枕叶梗塞以及中脑或丘脑梗塞等严重并发症。

2、血流导向装置在治疗伴发胚胎型大脑后动脉的后交通动脉动脉瘤中有操作简单,分支血管保护好,利于血管重塑等优点。

3、术前VWI动脉瘤破裂风险预估、术中通路系统的建立、精准支架定位和弹簧圈微导管塑形等多种技术的综合掌握,是确保复杂动脉瘤手术安全有效完成的关键。

点评专家简介

段传志

南方医科大学珠江医院

脑血管病中心、卒中中心主任,二级教授,主任医师,博士生(后)导师,医学博士,广东省医学领军人物。

中国医师协会神经介入分会副主任委员;中国人体健康科技促进会临床神经科学技术转化专业委员会副主任委员;中国卒中学会神经介入分会常委;国家卫健委出血性卒中介入治疗专业委员会副主任委员;国际血管联盟中国分部脑血管病委员会副主任委员;广东省医师协会神经介入医师分会主任委员;广东省临床医学学会介入神经病学专业委员会名誉主委;广东省颅脑外科医疗质量控制中心副主任;广东省介入放射质量控制中心副主任;广东省医师协会神经外科分会副主任委员;广东医学会介入医学分会副主任委员;广东省介入放射医师协会副主任委员;首届广东省医师奖,首届珠江医师奖;《JNIS》杂志中文版副编委。

术者简介

苏世星

南方医科大学珠江医院

科室简介

目前科室拥有颅内动脉瘤血流导向装置(Tubridge&Pipeline)导师4名,3人在BMC Medical Genomics、International Journal of Experimental Pathology、Bran Behavior and Immunity,Frontiers in Neurology, Journal of Neuroscience及Journal of Clinical Neuroscience等多个SCI杂志任审稿专家。一人担任Journal of NeuroInterventional Surgery (JNIS)杂志中文版副主编,一人担任Frontiers in Neurology动脉瘤专刊客座主编。

参考文献:

1.Matsukawa H, Fujii M, Akaike G, Uemura A, Takahashi O, Niimi Y, Shinoda M. Morphological and clinical risk factors for posterior communicating artery aneurysm rupture. J Neurosurg. 2014 Jan;120(1):104-10. doi: 10.3171/2013.9.JNS13921. Epub 2013 Oct 25. PMID: 24160476.

2.Kan P, Duckworth E, Puri A, Velat G, Wakhloo A. Treatment failure of fetal posterior communicating artery aneurysms with the pipeline embolization device. J Neurointerv Surg. 2016 Sep;8(9):945-8. doi: 10.1136/neurintsurg-2015-011959. Epub 2015 Sep 11. PMID: 26363511.

3.Xu WD, Chen RD, Hu SQ, Hou YY, Yu JS. Morphological evaluation of the risk of posterior communicating artery aneurysm rupture: a mirror aneurysm model. J Neurosurg. 2022 Jun 3;138(1):185-190. doi: 10.3171/2022.4.JNS22490. PMID: 36067385.

4.Fu Y, Bian X, Zou R, Jin R, Leng X, Fan F, Wei S, Cui X, Xiang J, Guan S. Hemodynamic alterations of flow diverters on aneurysms at the fetal posterior communicating artery: A simulation study using CFD to compare the surpass streamline, pipeline flex, and tubridge devices. J Neuroradiol. 2024 Feb;51(1):74-81. doi: 10.1016/j.neurad.2023.07.002. Epub 2023 Jul 11. PMID: 37442272.

OCIN专区

点击上方图片

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。