(原声+同传+中方研讨会三通道)

![]()

同台论道,续写华章。2024年5月7日-10日,WLNC-OCIN 2024中外研讨会以线上线下结合的形式在上海举行,与今年WLNC(世界神经介入直播大会)主办地——土耳其伊斯坦布尔,同频共振,共襄盛举。此外本次研讨会上,OCIN全新手术教学培训版块OCIN LIVE第三期也在本届会议中成功举办,海军军医大学第一附属医院、复旦大学附属华山医院、南京大学医学院附属鼓楼医院、福建医科大学附属协和医院、空军军医大学西京医院、河北医科大学第一医院等国内顶尖神经介入中心共带来12台OCIN LIVE手术病例实时演示,期间还带来3台脑医汇全景手术复盘病例,精细讲解,深度讨论,技艺切磋,观点自由碰撞,学术氛围浓厚,呈现了一场无与伦比的学术盛宴!

WLNC现场中国专家团

在本次为期四天的WLNC盛会上,汇聚了来自土耳其、美国、法国、阿根廷以及中国等国家的顶尖神经介入团队,他们呈现了超过15台复杂且极具教学价值的手术病例直播。这些手术演示吸引了国内外众多知名神经介入专家的深度点评与交流。其中,海军军医大学第一附属医院刘建民教授在土耳其伊斯坦布尔WLNC现场,通过连线上海长海医院,带来了4场手术直播演示,凭借其精湛的医术和创新的治疗理念,赢得了与会国内外同行的高度赞誉和认可。

![]()

WLNC开幕式

大会在WLNC执委集体登台亮相后正式开启,大家对刘建民教授在疫情后第一次重返WLNC的现场表示热烈欢迎,也对刘建民教授领衔的中国专家团在WLNC主会场的切磋交流、学术碰撞以及刘建民教授团队即将在WLNC主会场向全球直播的手术演示表示期待!

接着,大会宣布下一届WLNC(即WLNC 2025)将移步上海。刘建民教授热情欢迎大家到中国来,参加WLNC 2025以及今年下半年的OCIN。他称赞WLNC自十几年前创立以来,已发展成为享有国际盛誉的神经介入交流平台,并回忆上一次在上海举办的WLNC 2016,堪称史上规模最大、最成功的一届WLNC。他相信,WLNC 2025将不仅继续推动中国神经介入领域的发展,并且依托中国神经介入领域的巨大进步和中国拥有最多的神经介入医生,也将进一步为WLNC这一学术平台提供了重要支撑。

本次报道将聚焦WLNC主会场的中国声音、OCIN LIVE、脑医汇全景手术病例复盘和WLNC主会场的其他精华进行重点回顾,更多精彩内容,请观看录播回放,不容错过!

CASE 1:由海军军医大学第一附属医院黄清海教授和李子付教授领衔完成。手术演示同时,刘建民教授与会场各国专家探讨了患者手术指征确定、手术计划制定等话题,并分享了关于支架选择、抗血小板策略、再狭窄预防等ICAS治疗的相关中国经验。患者为55岁男性,因头晕及左侧肢体无力发现基底动脉重度狭窄,术前MR提示脑干梗塞,高分辨核磁提示斑块存在强化具有不稳定性质,CTP提示后循环低灌注。手术耗材包括6F Infinity 90cm长鞘、Catalyst 5F 115cm中间导管、Synchro-2微导丝、Enterprise-2支架、Fastunnel®输送型球囊微导管等。黄教授经股穿刺后置入6F长鞘,内衬5F 115cm中间导管,微导丝引导Fastunnel®输送型球囊微导管,顺利超选通过狭窄段,球囊扩张后精准释放Enterprise-2支架于狭窄段。

(左滑查看更多精彩图片)

术者:黄清海、李子付教授

CASE 2:由海军军医大学第一附属医院李强教授领衔完成,与会专家对Lattice血流导向装置产生了兴趣,刘建民教授和史怀璋教授就该装置结构及使用技巧等与各国专家交流。患者为59岁女性,巨大左侧后交通动脉瘤。手术耗材包括6F Madator DA、XT-27微导管、Synchro-2微导丝、Lattice血流导向装置、Nufairy/Numen弹簧圈等。李强教授使用Lattice血流导向装置进行治疗,因其高径向支撑力、独有的机械球囊及定位标记点,可以使弯曲血管的支架打开更轻松,在支架打开的同时维持头段导丝固定,避免前窜损伤远端血管。支架整体释放完成后,李教授通过机械球囊的推挤使支架贴壁更趋完美。

(左滑查看更多精彩图片)

术者:李强教授

CASE 3:由海军军医大学第一附属医院黄清海教授和左乔教授领衔完成。患者为67岁女性,多发动脉瘤合并载瘤动脉狭窄。手术耗材包括6F 105cm Tethys®中间导引导管、Excelsior XT-27微导管、Synchro-2微导丝、Lattice血流导向装置等。该例患者依然选择使用Lattice密网支架,在打开过程中,黄教授通过内部机械球囊的推挤,最终实现支架在狭窄部位的完美贴壁。

(左滑查看更多精彩图片)

术者:黄清海、左乔教授

CASE 4:由海军军医大学第一附属医院张永巍教授和邢鹏飞教授领衔完成。患者为71岁男性,突发右侧肢体无力伴意识水平下降,CTA证实基底动脉中段闭塞,远端存在由前循环向基底动脉尖的代偿血流。CTP明确脑干及小脑的低灌注,存在急诊开通指证。术者采用Fastunnel®球囊微导管及微导丝首发,在微导丝小心通过闭塞段后,Fastunnel®非常顺利的跟进到位,在确定远端血管真腔后,应用球囊扩张了闭塞段。考虑到该患者处于脑梗塞急性期,因此未予支架植入,相信该患者通过及时的血管内开通治疗可以获得良好预后。

(左滑查看更多精彩图片)

术者:张永巍、邢鹏飞教授

DAY 1

OCIN LIVE精华回顾

5月7日,OCIN LIVE启动会在许奕、毛国华、方淳、韩红星、李强、李轶、盖延廷、张琪、张颖影、贺迎坤、刘福德、吴德刚、左乔、冯政哲、吕楠等教授以及线上同道的共同见证下成功举行,共同开启国内全新的手术教学培训平台,凝聚东方之智,展现规范之美!

海军军医大学第一附属医院许奕教授作OCIN LIVE第三期启动会开场致辞。其指出WLNC通过直播形式,为国内医疗同行带来了巨大益处。这种创新的参与方式,不仅让国内医生能够便捷地接触到国际最前沿的神经介入技术和理念,而且有助于他们在专业发展上少走弯路,直接对标国际先进水平。同时,许教授对专家们不远千里前来参会表示衷心的感谢,期待通过这样的学术交流,激发更多创新思维,推动我国神经介入治疗领域的发展。

OCIN LIVE第三期第一场,由海军军医大学第一附属医院刘建民教授团队、复旦大学附属华山医院顾宇翔教授团队和南京大学医学院附属鼓楼医院罗云教授团队带来精彩的手术演示。

CASE-1 脑血管造影+右侧椎动脉夹层动脉瘤FD植入术

海军军医大学第一附属医院刘建民教授团队

患者为61岁男性,一月前因头晕在当地医院行头颅MRA显示右侧椎动脉V4段夹层动脉瘤。手术材料包括6F DA、SIM2造影导管、0.035 180cm和260cm导丝、Synchro-2微导丝、Fastrack微导管、Tubridge支架等。

专家讨论

专家们首先讲解了该动脉瘤的影像学表现、通路建立的注意事项以及输送导丝、导管及支架选择的核心要点、相关的并发症。随后专家们围绕该例患者的治疗过程,对其合理治疗方式展开讨论,提出小血管中大规格FD的延伸问题,表示FD放置需要考虑动脉夹层位置(内膜与中膜之间还是中膜与外膜之间)。同时,专家团针对支架放置长度的问题进行了分析,指明支架远端放置长度、近端放置长度以及瘤颈放置长度是决定整个支架放置长度的关键考虑点。

CASE-2 经右桡入路治疗颈内多发动脉瘤

复旦大学附属华山医院顾宇翔教授团队

患者为49岁男性,偶然发现颅内动脉瘤3月余,头颅MRA偶然发现双侧颈内动脉多发动脉瘤。手术材料包括6F桡动脉鞘、150cm 4F Simmon-2导管、6F 115cm中间导管、V18导丝、支架微导管、0.014微导丝、Surpass Evolve血流导向装置等。

专家讨论

专家们围绕不稳定瘤壁是否填圈的问题展开讨论,并充分讲解动脉瘤支架型号选择以及相应操作技巧,许奕教授表示Willis环以内,大于15mm的动脉瘤可考虑填圈。同时,专家们也针对该例患者的治疗过程以及合理治疗方式进行了详细的解读。

CASE-3 颈内动脉慢性闭塞支架成形术

南京大学医学院附属鼓楼医院罗云教授团队

患者DSA示右侧颈内动脉通过前交通动脉向左侧大脑中动脉代偿供血,左侧颈内动脉闭塞,通过左侧颈外动脉向颈内动脉C4-C6段代偿供血,右侧椎动脉优势,右侧后交通动脉开放。手术策略为微导丝过闭塞段—微导管造影确认真腔—交换300cm微导丝—腔内球囊扩张—支架成形。

专家讨论

专家们围绕该病例病变性质、开通要点、是否需要使用保护装置以及慢闭开通再灌注等问题展开了详细探讨,并进行了相关操作指导,表示其操作要点在于避免栓子脱落引起的远端继发栓塞,该病例具备使用保护伞的必要性,术前磁共振、彩超、DSA等影像学评估对于手术方案制定有重要意义,其闭塞残端对于手术操作(确认真腔)有较大的指导意义。同时,专家团一致认为颈动脉慢闭患者的处理要从患者评估、影像评估、技术保证、术后管理等四个方面考虑。

CASE-4 左侧椎动脉FD植入术

海军军医大学第一附属医院刘建民教授团队

患者于1月前无明显诱因突发晕倒,无恶心呕吐,无肢体抽搐,无二便失禁,持续约1分钟后自然醒转,急诊头颅CT未见出血,CTA提示左侧椎动脉V4段夹层动脉瘤。手术材料包括6F DA、Synchro-2微导丝、XT 27微导管、Surpass Evolve支架等。

专家讨论

专家们针对该夹层动脉瘤进行深入的手术策略分析,同时指出Evolve支架在该病例中的应用优势,其血流导向效果良好,术后造影瘤内血流可得到有效阻断。同时,专家针对分支对动脉瘤愈合的影响、支架释放部位以及原位释放等问题进行了详细的解读,表示在<1mm的分支放置血流导向装置,对动脉瘤愈合的影响较大,在≥2mm的分支放置影响较小;理想状态下,支架需要顶着弯曲部位释放,但是此举会损伤血管,推荐过弯锚定之后释放支架;随后他们从Pipeline™历代更迭入手,谈及原位释放支架选择要谨慎,避免支架无法打开的情况。

暖阳专题会

(左滑查看更多精彩图片)

在暖阳专题会环节,海军军医大学第一附属医院冯政哲教授介绍了暖阳YonFlow血流导向支架的特点。通过2项实战病例解读,冯教授表示其是国内第一款完全释放之后仍能回收的血流导向装置,对初学者较为友好。现场专家团许奕教授指出该款支架可供选择规格较全面,显影效果好;李强教授强调该款暖阳支架独特的优势,即尾端可完全推出微导管之外,确保无误后进行释放,可显著提高安全性;毛国华教授通过自身使用经验,指出该款支架适用性,贴壁性较好,患者后期随访较好。

WLNC精华回顾

会议首日,来自法国、阿根廷、美国等世界各地的专家带来9个录播病例的讨论,分别就AVM、动脉瘤、机械取栓、影像、取栓新装置等话题展开了热烈探讨。与此同时,WLNC执委、海军军医大学第一附属医院刘建民教授领衔中国专家团(管生、彭亚、史怀璋、杨鹏飞、赵瑞、段国礼等教授)赴WLNC伊斯坦布尔主会场现场,带来中国神经介入最强音。

首先,利摩日大学Charbel Mounayer团队带来一场手术直播。患者为29岁男性,脑动静脉畸形(AVM)。在手术过程中,采用了动静脉联合入路分阶段栓塞,最终成功治疗了AVM,且未出现明显并发症。与会专家同时探讨了AVM治疗的技术与患者管理,包括血压控制、药物应用等,并强调了AVM治疗的复杂性,重申了持续学习与采纳新技术的重要性。

现场与会专家进行了关于动脉瘤与动静脉畸形(AVM)的研讨会,探讨其治疗手段与器械的选择,其内容涵盖了多种新型动脉瘤治疗器械,以及它们在治疗过程中的应用与成效。同时,专家组就该治疗的AVM安全性及长期疗效问题展开了讨论,尤其是静脉入路治疗AVM的相关问题,并交流了如何依据患者的个体差异来选取适宜治疗策略的热点话题。

直播间隙,现场举行了WLNC终身成就奖授予仪式,获奖者为Jacques Moret教授,其表达了获奖的激动之情,并对支持的朋友表达了感谢。他指出,尽管在其本国很难获得这样公开认可的成就,但他坚信此现状正在转变。

阿根廷布宜诺斯艾利斯医学院Pedro Lylyk团队带来了引人关注的eShunt系统治疗脑积水的手术直播病例。提及了对五名患者的预备工作,分析了患者的医疗记录,包括高血压、腹部疼痛等临床表现,以及CTA扫描结果。专家们就治疗计划进行了详尽的讨论,涉及eShunt治疗的选择、手术风险以及确定最佳治疗时机的议题,强调在制定治疗决策时必须考虑患者的个体差异。

与此同时,针对该项病例,刘建民教授领衔的WLNC现场中国专家团(管生、彭亚、史怀璋、杨鹏飞、赵瑞、段国礼等教授)与中国上海OCIN LIVE现场连线,分享其参加WLNC开幕式的感受,提到在动脉瘤与动静脉畸形(AVM)的研讨会环节,中国专家团与现场国外专家在静脉AVM治愈性栓塞的诊疗观点上不谋而合,即该过程需要专业团队、影响评估、技术保证和术后管理等多方面的加持。同时,刘建民教授表示尽管目前各项介入手术技术已经渐趋成熟,但也随之诞生了各项型号选择困难等问题。随后,杨鹏飞教授、彭亚教授、赵瑞教授针对脑动静脉畸形(AVM)以及该Pedro Lylyk团队带来的脑积水治疗病例交换了意见。OCIN现场与会专家黄清海教授指出WLNC与OCIN的践行理念有异曲同工之妙,期待通过思想碰撞,切磋交流促进全球神经介入领域发展壮大。

布法罗大学Jason Davies探讨了利用Onyx™液态栓塞剂对脑膜中动脉进行栓塞,以治疗亚急性或慢性硬膜下血肿的话题,并代表布法罗团队分享了他们的研究进展,就治疗相关问题进行了讨论,包括患者康复情况、病情改善、手术成功率及安全性等方面。

Arnd Dörfler概述了FRED®颅内动脉瘤治疗研究(FRITS)的一年期安全性和有效性评估。该研究纳入了156名患者,主要目的是评价FRED®及FRED®X装置在治疗颅内动脉瘤方面的安全性和有效性。研究数据显示,其技术成功率极高,且绝大多数患者未出现明显狭窄,安全性表现优异。

随后,Pedro Lylyk团队再次直播手术病例的实况,包括1例左侧大脑中动脉分叉部动脉瘤病例和1例合并特发性颅高压的静脉窦狭窄病例。与会专家针对这两例病例探讨了Contour神经血管系统的应用、导丝的使用、血流导向装置等技术手段,并就球囊及支架的使用进行了讨论,还对比了中国生产的球囊与药物支架的应用,指出球囊在处理小血管时更为适宜。

布法罗大学Adnan Siddiqui和雅各布斯医学与生物医学科学学院Elad Levy团队展示了一例老年女性患者病例,选择使用Pipeline™ Vantage血流导向装置对其复发性动脉瘤进行再次治疗。同时,与会专家深入讨论了各类医疗器械与技术的应用,包括Pipeline™ Vantage、Hydrogel等,并探讨了手术策略与风险管理。

在史赛克卫星会上,哥伦比亚大学Santiago Ortega分享了关于Surpass Evolve血流导向装置治疗动脉瘤的临床结果和学习经验。重点介绍了在处理大型动脉瘤上的技术进展,以及关于优化患者治疗效果和最佳实践的探讨。

精彩瞬间

DAY 1

左右滑动切换图片

DAY 2

OCIN LIVE精华回顾

会议第二天,OCIN LIVE手术直播再次率先登场。第二场由张鑫、路华教授担任主持,许奕、易婷玉、赵开军、姚智强、王春雷、丁圣豪、李子付、沈红健、吴一娜教授作讨论嘉宾。

OCIN LIVE第三期第二场,由海军军医大学第一附属医院刘建民教授团队、南京大学医学院附属鼓楼医院李敬伟教授团队、福建医科大学附属协和医院陈文伙教授团队和河北医科大学第一医院李聪慧教授团队带来精彩的手术演示。

CASE-5 经股动脉入路治疗大脑后动脉动脉瘤

海军军医大学第一附属医院刘建民教授团队

患者为44岁女性,头晕伴肢体麻木1月余,当地医院检查提示颅内占位,DSA示左侧大脑后动脉夹层动脉瘤。手术策略为载瘤动脉闭塞、支架辅助弹簧圈栓塞术、密网支架植入联合通桥凤弹簧圈栓塞术。

专家讨论

许奕教授首先对该病例的病史、手术通路确定、输送技巧等进行了详细介绍。现场专家组针对该手术策略展开了激烈的讨论,指出术前高分辨核磁检查、前循环代偿评估以及术前球囊闭塞试验对手术策略制定有指导意义,以确定是否能保住该载瘤血管。本例手术难点在于如何超选至远端,也不建议分期治疗,血管较细,填圈之后容易破,远期效果不好。

CASE-6 左侧大脑中动脉M1段支架植入术

南京大学医学院附属鼓楼医院李敬伟教授团队

患者为75岁女性,诉左侧肢体乏力2月余,加重2周。外院高清MR血管壁提示左侧大脑中动脉M1段局部动脉粥样硬化斑块,管腔次全闭塞。手术策略为微导丝过狭窄段—输送Fastunnel®球囊扩张导管—腔内球囊扩张—合适支架植入。

专家讨论

现场专家团对该病例的支架型号选择、通路的建立、输送技巧及技术要点等进行了深入讨论,关于Fastunnel®使用之前是否需要小球囊进行预扩的问题,专家组指出Fastunnel®球囊扩张导管的使用优势,表示Fastunnel®输送型球囊扩张导管能有效避免术中导丝支架交换的过程,使得整个手术过程变得十分简单,进而使手术并发症降低。

CASE-7 颅内动脉闭塞段血管成形术

福建医科大学附属协和医院陈文伙教授团队

患者为78岁女性,以右侧肢体无力3月余入院。外院颅脑MRI+MRA显示左侧基底节区及额颞顶叶梗死灶,左侧颈内动脉、左侧大脑中动脉全段及大脑前动脉A1段闭塞。手术策略包括清除近端血栓—BGC+BASIS技术(基于Syphonet®取栓支架的独特设计特点而提出的技术)—血管成形术,拟支架植入。

专家讨论

专家组围绕该患者的手术过程、通路建立、支架贴壁、BASIS技术、麻醉、手术时机等问题展开了细致探讨,表示慢闭开通手术需要管壁成像,以确认血管内是否有新鲜血栓。如果血栓在近端,可以使用抽吸;如果血栓在狭窄部位远端,手术操作过程中血栓逃逸机率较高,可以等血栓机化后进行操作,然后再进行支架贴壁。同时专家们也指出BASIS技术的优越性,但是需要注意微导管的选择;推荐该类手术建议全麻,除非患者不耐受;至于手术时机的选择,仍需要更多的临床研究进行探索与证实,但是要以脑部评估为主。

CASE-8 颈内动脉C6-C7段重度狭窄球囊扩张成形及支架植入术

河北医科大学第一医院李聪慧教授团队

患者为47岁女性,发作性头蒙、头沉及左侧肢体麻木约1年。头颅CT示双侧放射冠多发腔隙性脑梗死,CTA显示右侧颈内动脉C6段中度-重度狭窄,左侧颈内动脉C7段可疑微小动脉瘤,脑动脉粥样硬化。手术策略包括微导丝保护眼动脉;应用Fastunnel®输送型球囊扩张导管“零交换”技术,行右侧颈内动脉C6-C7段重度狭窄球囊扩张成形术及支架植入术。

专家讨论

专家组围绕眼动脉是否要上导丝进行保护展开讨论,指出需综合考虑眼动脉的闭塞对患者的视力损伤,推荐先使用球囊扩张眼动脉根部,再行颈外造影,判断血流状况。随后现场专家针对药物支架、药物球囊和裸支架的适用性展开了解读,表示患者术后再狭窄的判断是重中之重,术前影像学评估非常重要。

加奇专题会

在加奇专题会环节,吴一娜教授为与会者阐述了Fastunnel®在不同场景中的应用,通过比较传统手术与“零交换”技术和病例分析,突出Fastunnel®“零交换”技术(减少7-10次步骤)在颅内动脉粥样硬化性狭窄血管内治疗中的优势。

姚智强教授带来了动脉瘤合并狭窄治疗新思路——ANSWER技术。其从动脉瘤合并动脉狭窄的发病率讲起,介绍了合并载瘤动脉狭窄的颅内动脉瘤的治疗方法与并发症,通过病例展示了Fastunnel®输送型球囊扩张导管在ANeurySmWith stenosis treatment using fastunnEl deliveRing balloon dilation catheter治疗方法的应用,突出Fastunnel®的化繁为简。

王春雷教授向与会者分享了零交换技术应用体会,指出Fastunnel®可简化操作步骤,缩短手术时间,但是提醒与会者要慎重选择病例,操作时要注意导管张力及导丝弹跳等问题。

WLNC精华回顾

WLNC正会开始,首先来自世界卒中组织的工作人员就当前该脑卒中中心的推广与建设现状进行了介绍。其在描述了卒中中心的均质化建设目标和工作流程后,分别概述了该组织在非洲、中东、拉美及部分亚洲地区遇到的不同问题,并对卒中中心的未来发展提出了展望。

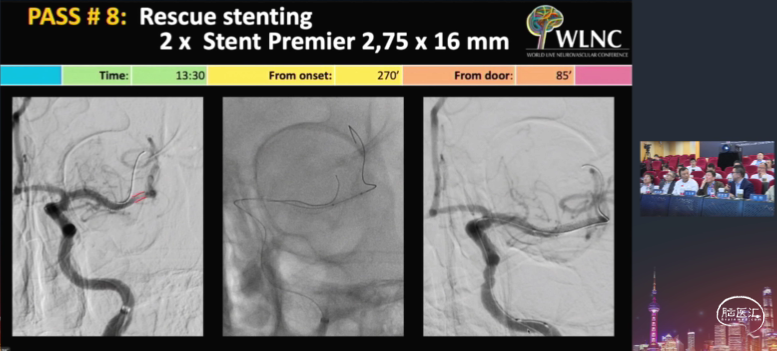

随后结合几例相关取栓病例复盘,专家们探讨了机械取栓的一些技术问题,包括但不限于部分新型影像学技术及其对治疗时间窗预后预测及ICAD的影响、急性期转运重复影像检查的必要性、球囊导管的应用现状、各种取栓技术的选择等。

微创专题会

直播间隙,海军军医大学第一附属医院李子付教授通过脑医汇全景手术病例复盘系统,回顾了一例左侧颈内动脉眼段动脉瘤行全麻脑血管造影+动脉瘤血流导向装置植入术的病例。通过脑医汇全景手术病例复盘系统简洁清晰的回顾,李子付教授介绍了整个动脉瘤测量、通路建立、支架输送以及支架释放的操作细节。随后李教授又回顾了一例伴前交通、左侧颈内动脉眼动脉段、脉前动脉等多部位多发动脉瘤支架植入术病例,通过清晰的复盘系统,李教授为我们展示了术前详细的血管构筑分析、手术策略制定过程、术中技术细节、不同导管的操作配合细节、术中支架到位释放细节以及术后复杂造影等资料,同时指出该病例颈内动脉成角曲折、支架释放贴壁不易等特点,表示脑医汇全景手术病例复盘系统使得手术学习更为便捷和可贵。

随后,Raul Gomes Nogueira教授等介绍了CLEAR、TWIN2WIN及RapidPulse-FS等几项试验结果的研究进展,主要关注延长时间窗的机械取栓效果、高分辨血管壁成像及腔内成像对血管内治疗策略的影响。

美国梅奥医学中心Waleed Brinjkji教授介绍了关于低颅压综合征的相关情况,并介绍了脑脊液静脉瘘的诊断及介入治疗,其引自多伦多大学的侧位腰椎穿刺造影诊治技术,在过去一年应对静脉瘘的治疗中取得了0%严重并发症、3%轻微并发症的骄人成绩。

土耳其iCureStroke会议联合主席Serdar Geyik教授简要介绍了ERIC3装置应对发病率逾40%的中等血管闭塞(MeVO)的机械取栓效果及未来应用前景。

奥地利萨尔茨堡大学医院Monika Killer-Oberpfalzer教授介绍了Artisse器械早期使用经验,其与WEB装置类似但又不尽相同,结构更加柔软且适配于0.017"微导管,随后美国杰克逊维尔浸信会医院Ricardo Hanel教授也补充介绍了Artisse治疗分叉部动脉瘤的相关代表病例。

瑞士圣加仑医院放射科Pasquale Mordasini教授强调,对于急性缺血性卒中患者,直接进入导管室的治疗获益性及由此所需的高级别影像学筛查非常有必要,并就此介绍了ARTIS icono angiosuite软件的应用,高度评价了其创新影像能力及应用前景。

(左滑查看更多精彩图片)

最后,Saruhan Çekirge教授领衔的东道主土耳其介入团队为与会专家带来了多个优秀病例手术直播演示。海军军医大学第一附属医院李强教授现场连线WLNC,与现场国外专家针对其中一例存在的AVM术后造影充盈残留问题进行了交流,指出术后CT核查对于患者术后效果评估的重要性。

精彩瞬间

DAY 2

左右滑动切换图片

DAY 3

OCIN LIVE精华回顾

会议第三天上午,继续OCIN LIVE手术直播。第三场由戴冬伟、周宇教授担任主持,潘耀华、乔宏宇、那世杰、周圣军、鲍翔、李培良、苏世星、卢昊、左乔等教授作讨论嘉宾。

OCIN LIVE第三期第三场,由复旦大学附属华山医院顾宇翔教授团队、南京大学医学院附属鼓楼医院张庆荣教授团队和空军军医大学西京医院郭庆东教授团队带来精彩的手术演示。

CASE-9 右侧大脑中动脉动脉瘤支架辅助栓塞术

空军军医大学西京医院郭庆东教授团队

患者为54岁男性,发现颅内动脉瘤1年余,既往有高血压、陈旧性脑梗死、冠心病支架植入史等,CTA示右侧大脑中动脉约3mm动脉瘤,后续有增大趋势。手术策略为Neuroform Atlas的“Y”形支架辅助动脉瘤栓塞。

专家讨论

专家们首先针对该动脉瘤的形态与手术策略展开了讨论,表示该动脉瘤为分叉部宽颈动脉瘤,与大脑中动脉上干有密切的关系,各专家分享了各自中心的处理经验,包括单支架辅助栓塞和支架选择类型,强调这要综合患者评估、影像评估、远期预后等综合考虑。随后专家组对本例手术过程进行了分析,支架输送,释放以及回撤过程中微导管头端会有移动,提醒术者在操作过程中注意栓塞导管头端的调节,停在瘤颈处近2/3的区域,可以先上微导管至动脉瘤进行填塞,简化手术步骤,最终手术非常成功。专家总结经验,指出瘤颈偏向一侧时,可采用单支架,若完全在分叉口时,一般选择Neuroform Atlas的“Y”形支架。

CASE-10 左侧大脑中分叉部动脉瘤支架辅助栓塞术

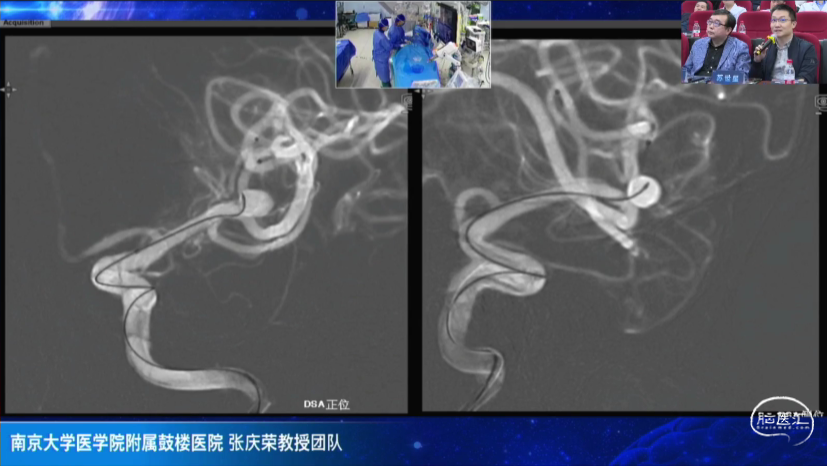

南京大学医学院附属鼓楼医院张庆荣教授团队

患者为72岁女性,诉发现左侧大脑中动脉瘤10天,MRA示左侧M2段起始部动脉瘤。手术材料包括导引导管ENVOY 6F MPD 070、微导管Excelsior SL-10、Echelon-10、支架Neuroform Atlas 3.0mm×21mm。

专家讨论

与会专家针对是否使用WEB、血流导向装置各抒己见,表示该例动脉瘤偏离分叉方向,相对宽矮,进深不够,使用WEB不适合,虽然WEB有一定经验,但是总体使用需要进一步积累经验;可采用Leo baby等编织支架,以达到更好的远期效果;分叉部动脉瘤使用FD,安全性较好,但是动脉瘤如果有较粗分支发出时远期愈合率报道结果不一,该例选择传统支架辅助栓塞可能更合适;此类远端小动脉瘤更担心微导管的前串后跳,这就要求中间导管高到位的同时保持较好的支撑力,同时搭配使用支撑导丝,能够获得更好的效果。

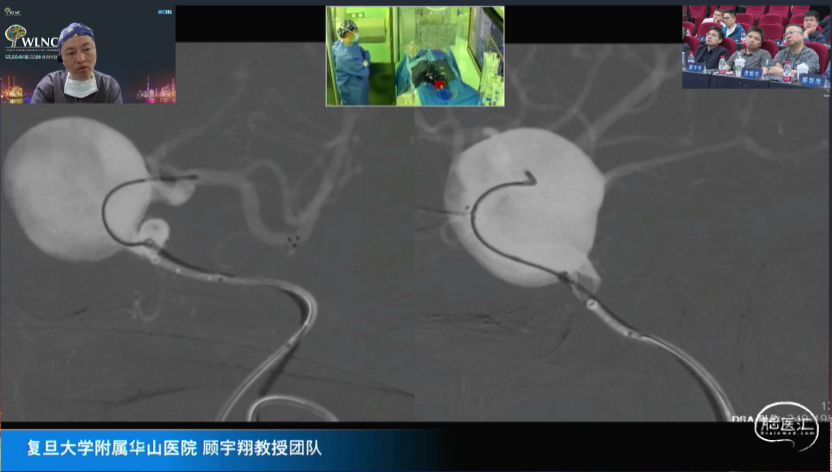

CASE-11 经股动脉入路治疗左侧颈内动脉眼段巨大动脉瘤

复旦大学附属华山医院顾宇翔教授团队

患者头颅CTA提示左侧颈内动脉眼段巨大动脉瘤,BOT试验和加强试验阴性。手术耗材包括8F短鞘、125cm 5F-MP导管、260cm 0.035导丝、90cm 7F长鞘、5F 115cm中间导管、支架微导管、Echelon-10微导管、SL-10微导管、200/300cm 0.014微导丝、血流导向装置、通桥凤弹簧圈等,治疗计划为血流导向装置+弹簧圈。

专家讨论

专家组针对该巨大动脉瘤的形态、手术通路、手术策略和手术过程进行了探讨,表示对于大型巨大型动脉瘤,有些瘤颈窄、有喷射征,存在破裂风险,一般选择一期填动脉瘤,二期放FD;在FD选择上,镍钛合金操作简便,但是径向支撑力稍差,远期栓塞结果可能稍逊,钴铬合金因为其径向支撑力大,有助于达到更高的远期治愈率;抗板药物如何规范使用,目前并没有指南规范,但是氯吡格雷使用率逐步降低,且氯吡格雷需要在有血小板功能监测的前提下应用,如果直接使用替格瑞洛要注意出血风险,目前迫切需要更多的药物选择。

CASE-12 右侧后交通动脉动脉瘤血流导向装置植入术

复旦大学附属华山医院顾宇翔教授团队

患者为70岁的女性,偶然发现颅内动脉瘤6月余,头颅MRA偶然发现右侧颈内动脉—后交通动脉瘤,无头痛、恶心、呕吐,无四肢麻木、乏力等不适。手术耗材包括6F桡动脉鞘、150cm 4F Simmon-2导管、6F 115cm中间导管、V18导丝、支架微导管、0.014微导丝、Tubridge血流导向装置等。

专家讨论

专家团针对该后交通动脉瘤行栓塞还是夹闭手术治疗进行了讨论,倪伟教授认为夹闭也是一种可选择的方式;潘耀华教授认为后交通动脉瘤夹闭时可能造成丘脑穿支动脉一起闭塞,有时血管内治疗可能更有优势。同时专家组也针对FD是否覆盖脉前和大脑前A1动脉进行讨论。潘耀华教授认为后交通动脉瘤FD治疗,远端要有足够长度的锚定,如果释放后出现短缩,可能会出现瘤颈覆盖不够的情况;苏世星教授认为应根据动脉瘤大小和前交通的情况决定FD远端的位置,小动脉瘤可以不需要更多的锚定、可以不覆盖A1,但脉前大概率是要覆盖的,而大动脉瘤需要更多的锚定,有时不可避免需要覆盖A1。顾宇翔教授总结表示FD的应用需要更多的探索,包括药物准备,本次针对这些问题进行讨论,对以后的工作有了更多的启发。

通桥专题会

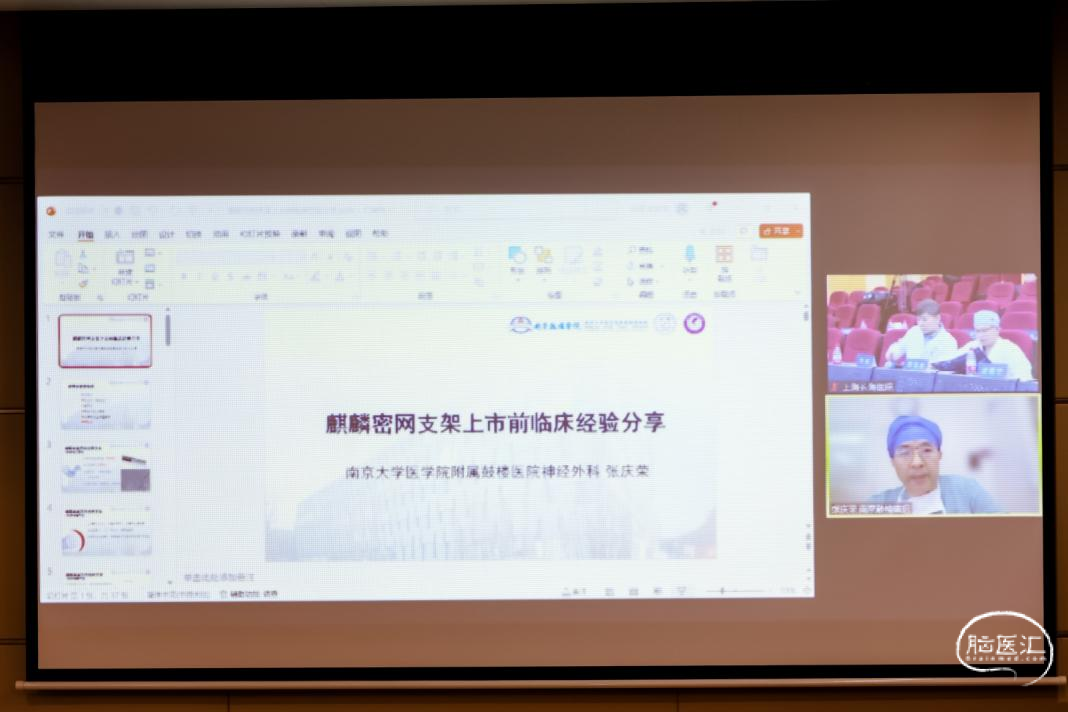

通桥专题会环节由海军军医大学第一附属医院黄清海教授和南京大学医学院附属鼓楼医院张庆荣教授共同主持。会议开场由黄清海教授致辞,表示通桥麒麟™血流导向装置独具特色,临床试验已经完成,并成功注册,呼吁大家针对这项新产品多多分享新的经验。张庆荣教授指出通桥麒麟™血流导向装置代表着中国发出自己的声音,对该款支架抱有极大的信心。

海军军医大学第一附属医院李强教授结合临床实例,对麒麟血流导向装置在颅内动脉瘤中的应用进行了精彩分享,就麒麟血流导向装置具有显影清晰、推送性能高、贴壁性好、径向支撑力足、具备稳定的金属覆盖率和网孔密度等优点进行了详细讲解,表示通桥麒麟为一款安全、有效的新型血流导向装置。

南京大学医学院附属鼓楼医院张庆荣教授向与会者分享麒麟密网支架上市前的临床经验,通过临床病例的解读,张教授表示麒麟密网支架的通体显影有利于术者在术中更加得心应手,可以进行更好的支架贴壁判断,其良好的推送性和贴壁性方便术者术中操作,也指明其稳定的金属覆盖率和网孔密度对患者预后较好。

WLNC精华回顾

会议第三天,WLNC在美国匹兹堡大学Raul Nogueira和土耳其伊斯坦布尔艾丁大学Serdar Geyik的主持下展开。同时上海会场的专家针对WLNC汇报问题进行了深入探讨。

首先,WLNC现场与会专家就机械取栓面临的相关挑战进行了讨论,除了传统的抽吸与支架取栓结合及选择等问题外,更关注于坚硬的“顽固性”血栓、颅内粥样硬化(ICAD)继发闭塞的处理等技术难点,并就自膨胀式支架用于取栓治疗、支架代替球囊处理ICAD等交换了意见,同时来自东亚日韩地区的专家就东亚人群ICAD高发病率所积累的相关取栓经验进行了分享。

然后与会专家讨论了MeVO取栓相关的热点话题,并指出首过再通是MeVO取栓取得良好预后的关键因素,同时结合部分病例对MeVO取栓出现并发症的原因及技术难点进行了交流。

随后,海军军医大学第一附属医院张磊教授通过脑医汇全景手术病例复盘系统回顾了一例左侧大脑中动脉梗死治疗案例。通过手术过程的详细解析,张教授向与会者强调多种技术的组合可以提高再通率,抽拉取栓效率更高;稳定的取栓通路可以提高取栓效率;Trevo XP ProVue取栓支架相较于其他支架更易推送、更安全释放,具备更多尺寸的选择,有较好的血栓捕获能力。

德国海德堡大学Jessica Jesser引出了评估取栓患者的热点话题,即大核心梗死及高ASPECTS评分是否意味着取栓效果不良,通过影像学指标进行取栓效果评估是否可靠?与会专家就此产生了热烈讨论,随后也引入了多项临床研究以及部分生物学指标对取栓效果的预测,甚至部分专家还就动物基础研究结果发表了观点,最终多数专家认为对于取栓的评估及效果预测可着眼于临床症状而不是仅仅机械化地依赖影像学指标。

美国布法罗大学Adnan Siddiqui回顾了脑机接口近年来的发展历史,包括电极导联的技术发展以及在ALS等疾病中的应用效果进步,随后他指出了通过神经介入方式植入脑机接口是目前关注热点,也是进一步发挥该技术的突破口。

VESALIO卫星会环节由土耳其伊斯坦布尔艾丁大学Serdar Geyik主持。

阿根廷库约大学Fernando Ezequiel Petra分享了NeVa装置治疗的连续265例前循环大血管闭塞患者的前瞻性临床实验结果,初步结果喜人,其六成以上的首过再通率较目前主流RCT研究更高,此外可接受的并发症发生率及长期死亡率意味着NeVa装置的光明前景值得期待。

美国德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校Ameer Hassan分享了NeVa VS装置治疗aSAH后血管痉挛早期经验,表示aSAH的严重血管痉挛是患者出现不良预后的主要原因之一,目前尚无合适治疗手段应对。NeVa VS装置为目前唯一被FDA认证的可用于症状性脑血管痉挛的血管内治疗器械,Ameer Hassan简述了该装置的应用方法及技巧,并介绍了其早期临床试验结果。

阿根廷圣家堂医院Carlos Bleise回顾了其自1985年来应用飞利浦公司导管室及复合手术室机器的经历,并结合取栓病例及硬脑膜动静脉瘘病例简要探讨了其中心的手术经验及心得体会。

印度南德里古尔冈Medanta医院Gaurav Goel从体内及体外研究介绍了DERIVO®2 heal®血流导向装置的效果,并进一步分享了其初步临床试验结果,该装置低血栓并发症发生率与手术相关死亡率结果喜人,其特殊结构的技术操作优势及低抗血小板必要性也值得我们更多期待。

最后,土耳其团队在简要回顾了昨日的直播病例后,带来了一例因右侧静脉窦狭窄接受静脉窦支架治疗病例和一例既往接受过血管内治疗的复杂的硬脑膜动静脉瘘病例手术直播。

精彩瞬间

DAY 3

左右滑动切换图片

DAY 4

会议尾声

会议来到了第四天,WLNC会议到了尾声。

由Raul Nogueira和Demet Funda Bas主持的《HEMERA研究结果:溶栓(Lytics)、药物及神经保护的辅助使用》讲题率先展开。现场专家简要介绍了HEMERA研究的结果,该研究主要聚焦于溶栓、药物治疗和神经保护在卒中治疗中的应用。

Gravity教授介绍了其在机械取栓领域的经验和研究,首先提到了全球范围内机械栓术的普及情况,指出不同国家之间存在显著差异,并向与会者表明他们的取栓产品在动物试验中取得了100%的成功率。

在Raul Nogueira和Arsida Bajrami主持的特殊病例分享环节,现场专家分享了三个特殊病例,探讨了在复杂情况下进行机械取栓的策略和潜在风险。

阿根廷布宜诺斯艾利斯医学院Pedro Lylyk教授讲述了eShunt®装置用于治疗脑积水的技术和介入手法。他们的初步研究结果表明eShunt用于治疗NPH是安全可靠的。

马萨诸塞大学医学院Vania Anagnostaku探讨了针对中枢神经系统的靶向药物递送的创新方法,特别关注于克服血脑屏障的阻碍,重点介绍了通过腰椎穿刺法进行鞘内给药,以用于治疗CNS疾病。同时,他又探讨了光学相干断层扫描(OCT)在蛛网膜下腔的应用,强调了各种研究及其发现。

马萨诸塞大学医学院Matthew Gounis探讨了运动诱发点位(MEP)在监测取栓效果中的应用,并介绍了使用数字模型分析CTA或MRA检查结果的潜力。

Lahey诊所Ajay Wakhloo呈现了一种整合了计算机辅助技术和物理模型的创新工作流程,以改善患者的术前规划和血管内手术。同时,他也展示了一例因多发性动脉瘤的48岁男性患者,接受内镜下第三脑室造瘘术(ETV)的手术过程,重点讨论了决策过程以及使用不同医疗设备的情况。

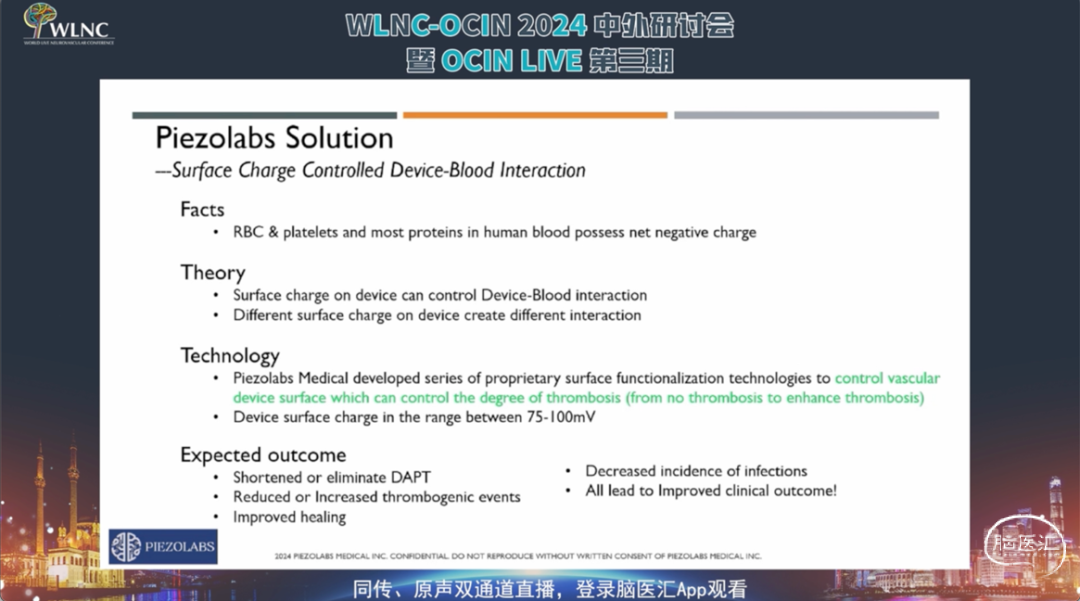

Piezolabs Medical的首席执行官Jim MA介绍了一种由其公司开发的新技术,旨在解决临床问题,缩短二抗使用,减少血栓事件,改善预后和减少感染。

Ivan Lylyk介绍了利用眼动脉成形术治疗年龄相关性黄斑变性(AMD)的进展。该手术旨在改善眼动脉的血液流动,从而减缓AMD的进展。

最后,Saruhan Cekirge、Naci Kocer、Osman Kizilkilic及其团队带来了一例现场手术直播,患者为64岁男性,患有MCA分支动脉瘤,保守治疗但动脉瘤进展,瘤体增大,术者决定使用Y型支架或FD治疗。与会专家讨论了T形支架和Y形支架的优缺点,并讨论了使用编织支架和固定支架的区别。

WLNC闭幕合影

![]()

为期四天的WLNC-OCIN 2024中外研讨会暨OCIN LIVE第三期圆满结束。在一系列引人入胜的手术演示和深入的病例讨论中,本次会议圆满落幕。会议期间,共直播了30余台高难度且极具教学意义的手术病例,吸引了超过11万的在线观看人次。由上海长海医院刘建民教授团队领衔,国内6家顶尖的神经介入中心参与了OCIN LIVE的手术直播环节,数十位国内著名专家参与了WLNC-OCIN大会手术直播的讨论,共同打造了一场学术的饕餮盛宴。在本次WLNC大会上,由刘建民教授带领的中国专家团队(管生、彭亚、史怀璋、杨鹏飞、赵瑞、段国礼等教授)亲临WLNC伊斯坦布尔主会场,深度参与WLNC手术直播。长海医院团队在大会上展示的手术直播病例,充分展现了中国在神经介入手术技术方面的先进水平和创新思维,代表了国内该领域的卓越成就。我们期待在未来的国际舞台上,中国的神经介入术者能更广泛地参与到世界级的学术会议中,通过交流和学习,不断吸收和引进国际先进的治疗理念和手术技术,持续传递出我们神经介入人的中国最强音!

盛会可期,交流无界。WLNC 2025将在中国盛大开幕,这将是全球神经介入学术界的一次学术盛宴。我们充满期待,坚信此次会议将集结世界顶尖的专家学者,共同分享前沿的科研发现,促进知识的交流与技术的协作。此次大会不仅将向世界展示中国在神经介入领域的卓越成就,更是一个展现我国医疗创新实力的绝佳舞台!

脑医汇旗下神介资讯直播技术支持

电脑端:登录网址

https://www.brainmed.com/meeting/detail?id=2119即可进入直播界面

(原声+同传+中方研讨会三通道)

会议官网:https://www.wlnc.org/en/

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。