文章来源:中国脑血管病杂志, 2023, 20(10):683-692.

作者:朱旭成 陈荣华 邵华明 曹洁 宣井岗 彭亚

作者单位:213000 常州市第一人民医院(苏州大学附属第三医院)神经外科

通信作者:彭亚,Email:neuropengya@ sina. com

摘要:目的 探讨双路图技术在症状性颅内动脉慢性闭塞血管再通术中的应用效果。方法 回顾性连续纳入2015年10月至2023年5月常州市第一人民医院神经外科收治的采用双路图技术行症状性颅内动脉慢性闭塞血管再通术患者9例。收集患者的人口学资料及临床资料。人口学资料包括性别、年龄;临床资料包括既往史(包括高血压病、糖尿病、高脂血症、吸烟史)、末次脑梗死发作至手术时间、术前美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、闭塞部位、闭塞远端血管代偿方式、双路图方式、手术方式、术后即刻血管再通情况[采用改良脑梗死溶栓(mTICI)分级评估血再通情况,< 2b级为血管再通不良,2b ~ 3级为血管成功再通)、围手术期并发症(包括术中血管穿孔、远端栓塞、术后1周内新发脑梗死)、出院时NIHSS评分等。术后24 h复查头部CT确认颅内有无出血及脑梗死,术后1周内复查MRI或扩散加权成像或MR血管成像或CT血管成像(CTA)评估有无新发脑梗死及血管再闭塞。术后90 d门诊随访,采用改良Rankin量表(mRS)评分评估患者神经功能恢复情况(mRS评分0 ~ 2分为临床预后良好,> 2分为临床预后不良,其中6分为死亡)。术后3 ~ 12个月门诊随访,记录mRS评分,并行CTA检查评估血管通畅情况。 结果 9例采用双路图技术行症状性颅内动脉慢性闭塞血管再通术患者均存在与闭塞血管相关的脑梗死,其中椎动脉V4段闭塞3例,基底动脉下段闭塞1例,颈内动脉颅内段闭塞5例。术前NIHSS评分1 ~ 10分,中位评分3(2,7)分,末次脑梗死发作至手术时间为15 ~ 60 d,平均(25 ± 14)d。9例患者的闭塞血管远端血管床均可通过Willis环由对侧或前后循环显示,其中4 例采用双侧颈内动脉双路图技术,3 例采取双侧椎动脉双路图技术,2例采用前后循环双路图技术;8例术后即刻脑血管造影示闭塞段血管成功再通(mTICI分级3级),1例术中通过双路图技术发现微导丝穿越时明显偏离血管走向,DSA证实为血管穿孔,终止手术,但未造成严重并发症。9例患者出院时NIHSS评分1 ~ 6分,中位评分2(2,3)分,术后随访6 ~ 12 月无缺血症状复发,术后90 d随访,mRS评分≤ 2 分8 例,3分1例。8例血管成功再通的患者术后3 ~ 6个月均完成CTA随访,均显示血流通畅。 结论 在Willis环代偿显示闭塞段远端血管床的症状性颅内动脉慢性闭塞血管再通术中应用双路图技术可行,但仍需大样本数据及长期随访研究进一步证实其安全性和有效性。

颅内动脉粥样硬化性血管慢性闭塞是缺血性卒中的重要病理基础,研究显示,初次卒中1 年后再发风险高达7. 27%,若合并多个危险因素,年复发率可增加至19. 05% [1]。此外,颅内动脉慢性闭塞引起的慢性脑缺血也是导致认知功能障碍甚至血管性痴呆最重要的机制之一[2]。近年来,颅内动脉慢性闭塞血管内再通治疗取得了一些临床效果,但与冠状动脉慢性闭塞病变再通相比,颅内动脉慢性闭塞尚缺乏成熟的策略和技术。现将近年我们中心采用双路图技术再通症状性颅内动脉慢性闭塞病例总结报道如下。

1 对象与方法

1. 1 对象

回顾性连续纳入2015 年10 月至2023 年5 月常州市第一人民医院神经外科收治的采用双路图技术行症状性颅内动脉慢性闭塞血管再通术患者9例,男5例,女4 例;年龄40 ~ 74 岁,平均(56 ± 10)岁。本研究方案经常州市第一人民医院伦理委员会审核(伦理号:2022 科第035 号),并批准知情同意书豁免,患者或家属签署了诊疗知情同意书。

纳入标准:(1)年龄> 18 周岁;(2)存在与闭塞血管相关的脑梗死病史;(3)DSA 证实为颅内动脉慢性闭塞,且通过Willis环由对侧或前后循环能显示闭塞远端正常血管;(4)行血管内再通治疗。排除标准:(1)临床随访资料不全;(2)合并其他系统性难治性疾病,如恶性肿瘤等;(3)伴严重心肺肝肾功能不全。

1. 2 研究方法及评价标准

收集患者的人口学资料及临床资料。人口学资料包括性别、年龄;临床资料包括既往史(包括高血压病[3]、糖尿病[4]、高脂血症[5]、吸烟史[6]),末次脑梗死发作至手术时间、术前美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、闭塞部位、闭塞远端血管代偿方式、双路图方式、手术方式、术后即刻血管再通情况[采用改良脑梗死溶栓(modified thrombolysis in cerebral infarction, mTICI)分级评估血流再通情况,<2b级为血管再通不良,2b ~ 3级为血管成功再通]、围手术期并发症(包括术中血管穿孔、远端栓塞、术后1周内新发脑梗死)、出院时NIHSS评分等。

1. 3 术前用药

术前给予双联抗血小板聚集药物(阿司匹林100 mg / d,氯吡格雷75 mg / d)及强化他汀类药物治疗(阿托伐他汀40 ~ 60 mg /晚),药物治疗1周以上,采用血栓弹力图(thromboela-stogram,TEG)监测抗血小板聚集药物是否达标,若氯吡格雷抵抗,则改用替格瑞洛(60 mg,2次/ d)。

1. 4 手术治疗

血管内治疗均在气管插管全身麻醉下进行,全身肝素化(首剂2 500 U),采用Seldinger技术经股动脉穿刺,常规于右侧股动脉置6 F鞘、左侧股动脉置5 F鞘,若闭塞侧血管路径迂曲,则于右侧股动脉置入6 F长鞘并通过长度为115 cm的5 F中间导管建立通路。将6 F ENVOY导引导管(Codman公司,美国)或5 F中间导管置入闭塞段动脉近端(颈内动脉或椎动脉),将5 F造影导管置入对侧颈内动脉或椎动脉,双侧颈内动脉或双侧椎动脉,或前后循环同时做路图。ENVOY导引导管或5 F中间导管路图显示闭塞血管近端,5 F造影导管路图通过Willis环代偿显示闭塞血管远端血管床,Traxcess 0. 014 英寸(1英寸= 2. 54 cm)导丝(MicroVention公司,美国)在Echelon-10微导管(EV3 公司,美国)支撑下于闭塞段近端寻找真腔,穿越闭塞段,进入远端血管床,微导管跟进越过闭塞段到达大脑中动脉M2 段或大脑后动脉P2段,微导管内手推造影确定远端血管后,采用交换技术置入0. 014英寸Floppy 300 cm微导丝(Stryker 公司,美国),Gateway 球囊(Stryker 公司,美国)1. 5 mm × 9. 0 mm或1. 5 mm × 15. 0 mm,给予6 ~8个标准大气压缓慢扩张。首次球囊扩张后即刻造影评估闭塞段血管再通情况,若未能成功再通(mTICI分级< 2b级),可以行第2 次球囊扩张,若2 次球囊扩张仍未能成功再通,可以更换直径更大的Gateway球囊进一步扩张。所有患者同期置入支架进行血管重建,通常选用Wingspan支架(Stryker公司,美国)。

手术结束立即行DynaCT检查了解颅内有无出血及对比剂外渗,术后继续行双联抗血小板聚集药物治疗(阿司匹林+氯吡格雷或替格瑞洛)以及强化他汀类药物治疗(40 ~ 60 mg /晚),双抗维持3 个月后改为阿司匹林100 mg / d长期口服。

1. 5 随访

术后24 h复查头部CT确认颅内有无出血及脑梗死,术后1 周内复查MRI或扩散加权成像或MR血管成像或CT血管成像(CTA)评估有无新发脑梗死及血管再闭塞。术后90 d 门诊随访,采用改良Rankin量表(mRS)评分评估患者神经功能恢复情况(mRS评分0 ~ 2分为临床预后良好,> 2分为临床预后不良,其中6分为死亡)。术后3 ~ 12个月门诊随访,记录mRS评分,并行CTA检查评估血管通畅情况。

2 结果

2. 1 一般资料

9例采用双路图技术行症状性颅内动脉慢性闭塞血管再通术患者中,高血压病8 例,糖尿病4 例,高脂血症4例,长期吸烟史3 例。闭塞部位分别为椎动脉V4段闭塞3例,基底动脉下段闭塞1 例,颈内动脉颅内段闭塞5例。

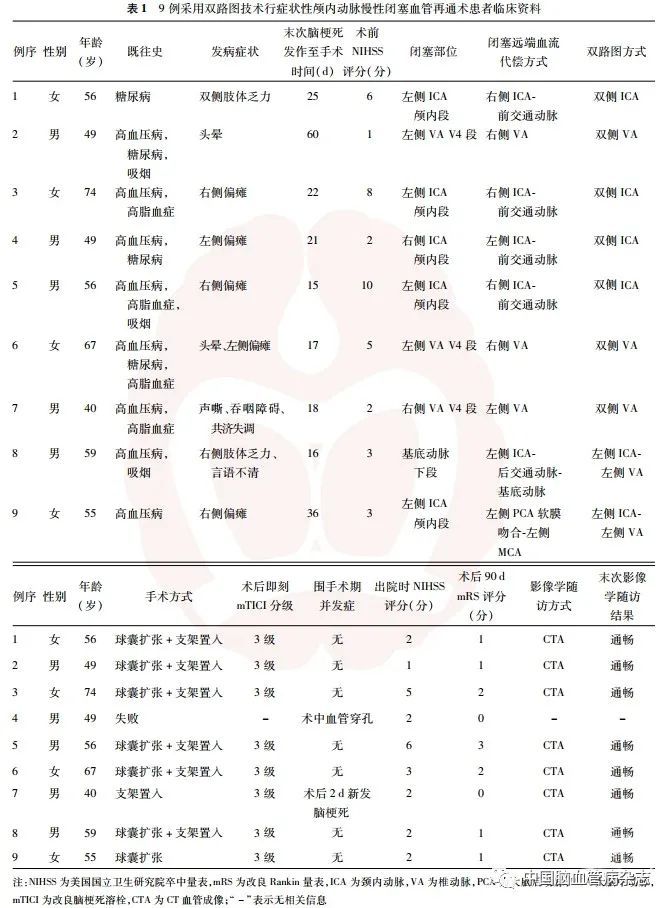

9例患者均存在与闭塞血管相关的脑梗死,其中单纯分水岭脑梗死5 例,皮质栓塞性脑梗死合并分水岭梗死3例,闭塞段穿支动脉供血区梗死1例。术前NIHSS评分1 ~ 10 分,中位评分3(2,7)分,末次脑梗死发作至手术时间为15 ~60 d,平均(25 ±14)d。见表1。

2. 2 手术效果

9例患者闭塞血管远端血管床均可通过Willis环由对侧或前后循环显示,其中,4例采用双侧颈内动脉双路图技术,见典型病例1;3 例采取双侧椎动脉双路图技术,见典型病例2;2例采用前后循环双路图技术,见典型病例3。8 例术中微导丝、微导管均顺利穿越闭塞段血管,交换技术下行球囊扩张、支架成形术,术后即刻脑血管造影示闭塞段血管成功再通(mTICI分级3级);1例(例4)患者术中在双路图技术显示颈内动脉虹吸段闭塞近端、远端血管构筑情况下,发现微导丝穿越闭塞段时正位明显偏离血管走向,立即停止前行微导丝,行微导管造影发现鞍上池蛛网膜下腔有对比剂外渗,证实为血管穿孔,终止手术,未造成严重并发症,术后未出现新发神经功能障碍,出院时NIHSS评分2分,术后3个月mRS评分0分,改行右侧颞浅动脉大脑中动脉旁路移植术,血管旁路移植术后90 d mRS评分0 分。1 例(例7)患者术后第2 天出现脑干和小脑新发梗死,表现为吞咽障碍,共济失调,经康复治疗后恢复正常。9例患者出院时NIHSS评分1 ~ 6分,中位评分2(2,3)分,术后随访6 ~ 12月无缺血症状复发,术后90 d随访,mRS评分≤2分8例,3分1例。8例血管成功再通的患者术后3 ~ 6 个月均完成CTA 随访,均显示血流通畅。见表1。

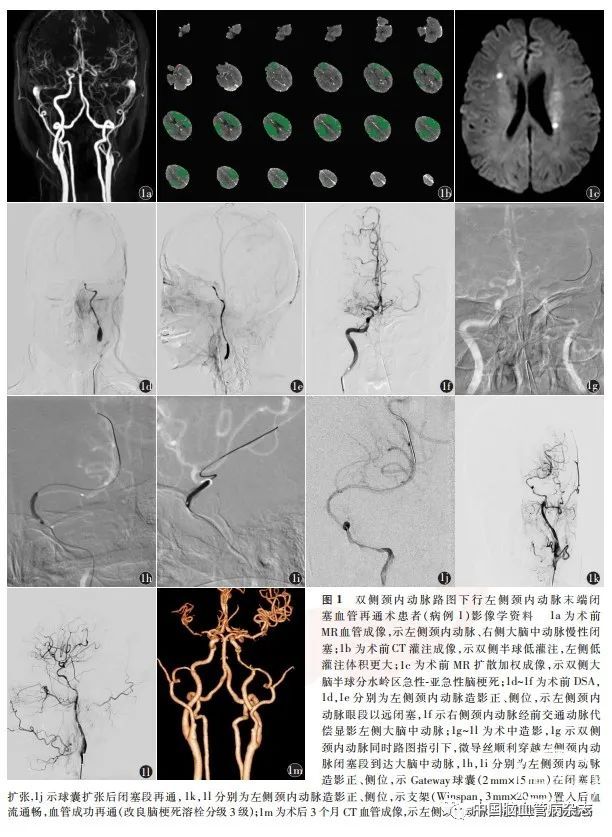

典型病例1

女(病例1),56 岁,主因“双侧肢体乏力12 d”于2023 年1 月23 日入住常州市第一人民医院神经外科。患者有糖尿病史5 年余,控制良好,有脑梗死病史。入院时意识清楚,应答良好,左上肢肌力和右下肢肌力Ⅲ级,NIHSS评分6分。术前MR血管成像提示左侧颈内动脉、右侧大脑中动脉慢性闭塞(图1a),CT灌注提示双侧半球低灌注,左侧低灌注体积更大(图1b),MR扩散加权成像提示双侧大脑半球分水岭区急性亚急性梗死(图1c)。术前DSA提示左侧颈内动脉眼段以远闭塞(图1d,1e),右侧颈内动脉通过前交通动脉可以显影左侧大脑中动脉(图1f),但是血流极为缓慢且代偿不全。入院后给予双联抗血小板聚集(阿司匹林100 mg / d,氯吡格雷75 mg / d)和强化他汀类(阿托伐他汀60 mg /晚)药物治疗,入院后第10天行双侧颈内动脉路图指引下左侧颈内动脉眼段闭塞介入再通术,术中微导丝顺利穿越左侧颈内动脉闭塞段到达大脑中动脉(图1g),使用Gateway球囊(2 mm × 15 mm)在闭塞段扩张并置入支架(Winspan,3 mm × 20 mm),术后闭塞段血管成功再通(mTICI 分级3 级,图1h ~1l)。无手术相关并发症,出院时NIHSS评分2 分,术后90 d mRS评分1分,术后3个月CTA随访,示左侧颈内动脉末端支架内血流通畅(图1m)。

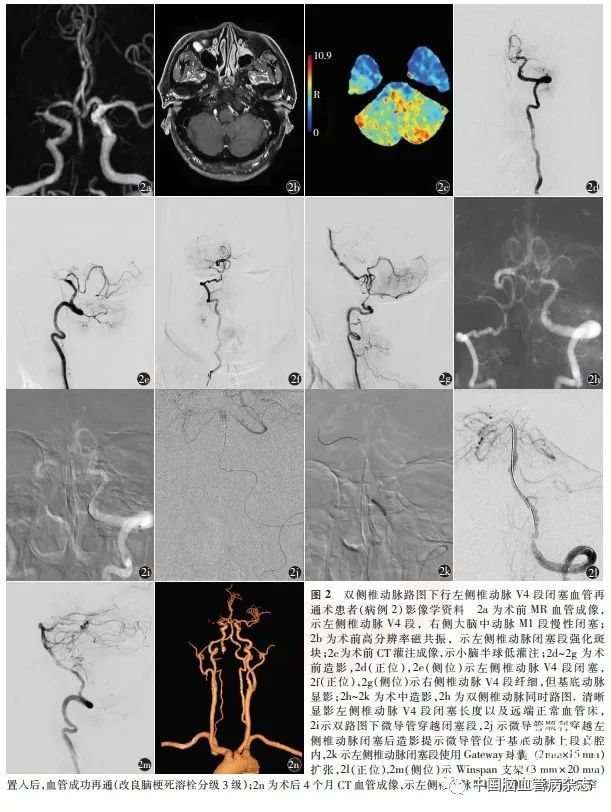

典型病例2

男(病例2),49 岁,主因“反复头晕2月,加重1周”于2022年8月18日入住常州市第一人民医院神经外科。患者有高血压病史10年,药物治疗控制良好,发现血糖升高1 年,未服药,吸烟史15年,5 ~ 10支/ d。入院时神经系统体格检查提示轻度步态不稳,术前NIHSS评分1分,术前MRI检查提示右侧小脑半球陈旧性梗死,无急性梗死病灶,考虑后循环缺血发作。MR 血管成像示左侧椎动脉V4段,右侧大脑中动脉M1段慢性闭塞(图2a),高分辨率磁共振提示左侧椎动脉闭塞处见增强斑块(图2b),术前CT 灌注成像,示小脑半球低灌注(图2c);术前脑血管造影提示左侧椎动脉(优势侧)V4段闭塞(图2d,2e),经右侧椎动脉造影可以显影基底动脉(图2f,2g)。入院后给予双联抗血小板聚集(阿司匹林100 mg / d,氯吡格雷75 mg / d)和强化他汀类(阿托伐他汀60 mg /晚)药物治疗,入院12 d后行双侧椎动脉路图指引下左侧椎动脉V4 段闭塞介入再通术,术中双侧椎动脉同时路图,清晰显影左侧椎动脉V4 段闭塞长度以及远端正常血管床(图2h),微导管顺利穿越左侧椎动脉闭塞段到达基底动脉顶端(图2 i,2 j),行左侧椎动脉闭塞段Gateway球囊(2 mm × 15 mm)扩张(图2 k),置入Winspan支架(3 mm × 20 mm,图2l,2m),血管成功再通(mTICI分级3 级)。无围手术期并发症,出院时NIHSS评分1分。术后90 d mRS评分1分,术后4个月CTA随访,提示左侧椎动脉V4 段血流通畅,支架内无狭窄(图2n)。

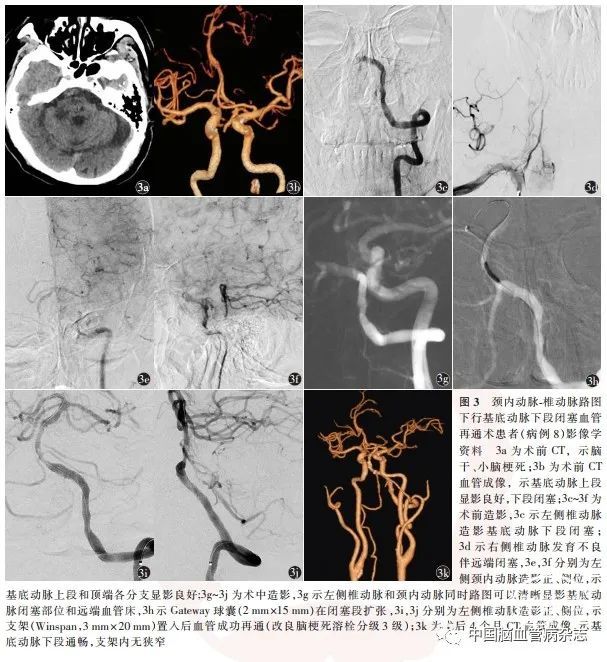

典型病例3

男(病例8),59 岁,主因“右侧肢体乏力伴言语不清12 d”于2022 年2 月20 日入住常州市第一人民医院神经外科。患者有高血压病史10年,药物治疗控制良好,有吸烟史20 年以上,约20支/ d。入院时神经系统体格检查:意识清楚,轻度口齿不清,右侧肢体肌力Ⅳ级,左侧正常,NIHSS评分3 分。术前CT 提示右侧小脑桥脑脚梗死(图3a);CTA示基底动脉上段显影良好,下段闭塞(图3b);DSA 示左侧椎动脉造影基底动脉下段闭塞(图3c),右侧椎动脉发育不良伴远端闭塞(图3d);经左侧颈内动脉造影见基底动脉上段和顶端各分支显影良好(图3e,3f)。入院后行双联抗血小板聚集(阿司匹林100 mg / d,氯吡格雷75 mg / d)和强化他汀类(阿托伐他汀60 mg /晚)药物治疗7 d后行左侧椎动脉和颈内动脉双路图指引下基底动脉闭塞介入再通术。术中左侧椎动脉和颈内动脉同时路图下清晰显影基底动脉闭塞部位和远端血管床(图3g),置入Gateway球囊(2 mm × 15 mm)在闭塞段扩张(图3h),支架(Winspan,3 mm ×20 mm)置入后血管成功再通(mTICI 分级3 级,图3i,3j)。无围手术期并发症,出院时NIHSS评分2分。术后90 d mRS评分1分,术后4个月CTA复查提示基底动脉通畅,支架内无狭窄(图3k)。

3 讨论

目前颅内动脉慢性闭塞患者的血管再通治疗依然是卒中治疗的难点。部分颅内动脉慢性闭塞患者在经历短暂平稳期后出现缺血性卒中复发或在原有轻微神经功能症状基础上进行性恶化,或因长期慢性缺血导致严重的情感和认知功能障碍,影响生活质量。因此,对于积极药物治疗后仍有卒中复发,尤其是血管闭塞远端存在血流动力学低灌注患者,可能需要接受更为积极的血管再通、血流重建治疗。尽管目前尚未得到随机对照研究表明,但是单中心回顾性研究结果均证实,颅内动脉慢性闭塞行血管内再通治疗是可行的,血管成功再通(mTICI分级3级)比例高达86% ~ 100% [7-11]。然而,颅内动脉慢性闭塞血管再通术目前仍然是一项高风险、探索性手术,部分患者存在再通失败、发生与手术操作相关并发症的风险。其中,动脉夹层和穿孔是术中常见的并发症,严重的穿孔甚至需要闭塞血管,终止手术[7,10-11]。闭塞血管实现再通的关键是微导丝能否顺利穿越闭塞段血管、始终位于血管真腔内并到达闭塞段远端血管。但是,术中通常难以直观显示闭塞段的长度、走形以及远端正常血管的分布情况,尤其是部分高龄卒中患者存在严重的脑血管硬化扭曲,使得闭塞段血管走向异于正常解剖,因此,术中单纯依靠闭塞段血管可能解剖走向指引微导丝穿越闭塞段而缺乏远端正常可显影血管的导引,可能导致微导丝、微导管“误入歧途”,从而使闭塞血管再通失败。微导丝、微导管甚至可能误入血管壁引起夹层甚至穿破血管引起出血等严重并发症。所以,术中能够确定闭塞远端的血管床构筑情况,进而大致判断闭塞段血管长度和走形,具有十分重要的意义。对于Willis环以远的血管慢性闭塞,其代偿通常来源于同侧正常血管的软膜吻合逆行血流,术中使病变血管近端造影延迟至动脉晚期,可以有效显影闭塞段长度和走形。而对于Willis 环以近的颅内动脉慢性闭塞,仅对病变血管造影无法通过软膜吻合显影闭塞血管远端的正常血管。若可以通过前后交通动脉或双侧椎动脉汇合对闭塞血管的远端进行代偿显影,即可考虑采用双路图技术,清晰显影血管闭塞起止点以及闭塞血管远端的可着陆血管影像,指引微导丝沿着正确方向穿越闭塞段并选择远端合适的血管着陆微导丝和微导管,有利于提高闭塞血管的再通成功率,减少术中穿孔和夹层的发生风险。同时术中借助双路图技术评估闭塞段长度,也有利于精确选择球囊大小和长度,可避免反复多次球囊扩张。双路图技术需要行双侧股动脉穿刺置管,有增加穿刺点并发症如腹股沟区血肿、股动脉假性动脉瘤等的可能,本组病例中未出现股动脉穿刺点并发症。

双路图技术最早于2021年由Dashti等[12]应用于基底动脉慢性闭塞再通,该研究对9 例慢性基底动脉闭塞患者行介入再通术,其中2 例采取了前后循环双路图技术,均取得了有效再通,无手术相关并发症,且临床症状均有明显改善;剩余7 例患者,虽然6例闭塞段成功再通,但是术中2 例发生基底动脉夹层,1例术中穿孔,术后仅1例患者临床症状好转,2例恶化,4例症状无改善。

本组病例中,对于颈内动脉Willis环近端血管慢性闭塞的患者,术者根据Willis环开放情况,选择对侧颈内动脉或椎动脉作为代偿血管行双路图显影血管闭塞远端情况;对于椎动脉V4 段慢性闭塞患者,通过对侧椎动脉做双路图;对于基底动脉慢性闭塞患者,通过颈内动脉做双路图显影基底动脉顶端以及大脑后动脉。本组8例患者的慢性闭塞血管成功再通(mTICI分级3 级),1 例术中通过双路图技术发现微导丝前行异常,与远端血管走向不符,怀疑穿孔,即刻微导管造影证实对比剂外渗,及时终止手术,术后未发生任何新发神经功能障碍,提示通过双路图技术可以更早发现微导丝走行异常从而及时终止手术,避免更严重的血管损伤。双路图技术的价值在Gao等[11]的研究中也得到证实,该研究报道了52例行血管再通术的颅内动脉非急性闭塞患者,利用双路图技术有效地规划了微导丝、微导管的前行路线,技术成功率高达92. 3%(48 / 52),无血管穿孔,仅2例发生了无症状性夹层。

本研究结果显示,双路图指导下再通症状性颅内动脉慢性闭塞可行,有利于提高血管再通率,减少术中盲目操作而产生的动脉夹层、穿孔等并发症。本研究为单中心回顾性研究,病例数较少,尚需大样本数据及长期随访研究进一步证实其安全性和有效性。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。