病例简介

![]()

患者女性,69岁。主因“突发言语不利1天”入院

现病史:患者于入院前1天,清晨起床时出现言语不利,自觉舌头僵硬、找词困难、家人发现吐字不清,无肢体无力,无饮水呛咳、吞咽困难,开始未引起患者及其家属重视,1天后言语不利症状无缓解,随来我院就诊。

既往史:既往有高血压病史10余年,最高血压160/100mmHg,间断口服“苯磺酸氨氯地平5mg 1/日”(未规律服药),血压控制不详。否认冠心病、脑梗死、脑出血等病史。 婚育史、月经史无特殊。否认吸烟史、饮酒史。右利手。

查体:T 36.4℃ P 86次/分 R 20次/分 BP 150/100mmHg。神经系统查体:神志清,精神差,言语不利、吐字不清,高级神经功能检查无异常,颅神经检查无异常,四肢肌力、肌张力无异常,病理征阴性,共济运动无异常。

入院时头颅CT

头颅核磁

DWI病灶考虑为低灌注所致

MRA左侧大脑中动脉M1段重度狭窄

辅助检查:

· 心电图提示:1.窦性心律;2.大致正常心电图;

· 大生化:胆固醇8.17mmol/l,甘油三酯6.76mmol/l,葡萄糖5.52mmol/l,余无异常;

· 血常规、凝血7项、术前检测无异常;

诊断与分析

![]()

定位诊断:

言语不利、找词困难。定位在左侧额叶运动型语言中枢。(运动性语言中枢位于44及45区又称Broca区,它紧靠在中央前回下部和额下回后1/3处。

定性诊断分析:

1.患者老年女性,有10年的高血压病史,胆固醇、甘油三酯明显高于正常,有脑血管病危险因素。

2.发病后1天后头颅CT扫描未发现高密度病灶及缺血灶,排除出血。

3.发作性卒中样起病,言语不利、找词困难。

4.患者无房颤病史,入院时心电图提示无房颤,心脏彩超无瓣膜病。

5.神经功能缺损症状发生后1天未能很快恢复。

6.责任血管系左侧大脑中动脉。

7.CISS分型:颅内外大动脉粥样硬化型。

诊疗方案:

1.给予双抗抗血小板聚集:阿司匹林肠溶片 0.1口服 1/早(空腹)、泰嘉 75mg 口服 1/日,阿托伐他汀钙 20mg 口服 1/晚。

2.监测血压 入院时BP 150/100mmHg 暂不予降压。

3.丁苯酞、依达拉奉右莰醇静滴。

影像资料:

DSA

DSA3D

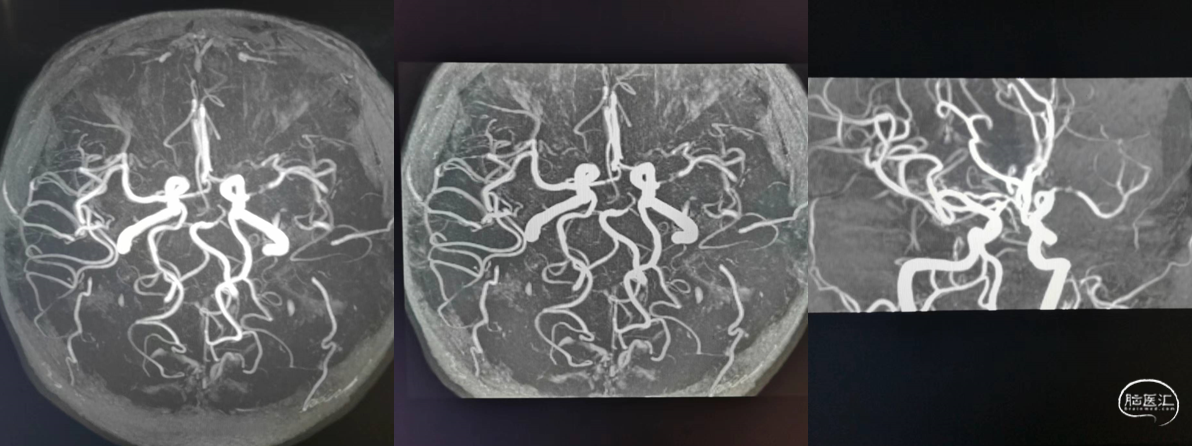

术前DSA提示:

1.左侧大脑中动脉M1段重度狭窄(90%)。

2.双侧胚胎型大脑后动脉,双侧前交通动脉没有开放,左侧大脑前动脉通过脑膜支向左侧大脑中动脉供血区代偿供血。

3.双抗+调脂10天,此期间再次出现言语不利,自觉舌头僵硬2次,每次持续10余分钟左右。

4.家属要求行左侧大脑中动脉M1段支架成型术。

术前讨论:

1.患者左大脑中动脉重度狭窄为责任血管,为症状性颅内动脉狭窄,已发生脑梗死(交界区点片状梗死,考虑为低灌注所致),强化内科药物治疗下症状仍反复发作。

2.评估有手术指征,无手术禁忌。

3.相关风险:

a.动脉穿刺出血、假性动脉瘤形成,动脉夹层、血管破裂出血,血管痉挛、闭塞,斑块脱落导致栓塞事件;

b.边支、分支血管闭塞,急性、亚急性支架内血栓形成,远期支架内再狭窄,高灌注综合征。

治疗经过

![]()

手术当日造影发现左侧大脑中动脉完全闭塞,可见一小段残根,左侧大脑中动脉供血区通过左侧大脑前动脉脑膜支代偿供血。

慢性闭塞?

急性闭塞?

开通与否?

风险评估:

a.患者左侧大脑中动脉重度狭窄双抗10天后全麻二次造影发现已闭塞。

b.目前考虑近10天慢性闭塞可能性大,但此次全麻后造影过程中急性闭塞也不能完全排除。

不利开通:开通可能导致血栓逃逸、高灌、出血转化?

有利开通:左侧大脑前动脉通过脑膜支向左侧大脑中动脉供血区有良好的代偿供血。

向患者家属沟通后患者家属强烈要求开通闭塞血管并支架成型治疗。

微导丝、微导管通过闭塞段后即刻造影可见狭窄段消失了

微导丝、微导管通过闭塞的M1段后造影发现原来的重度狭窄竟然奇迹般消失了。

此时带给我的并不是喜悦,而是隐隐有种不良的预感,是不是斑块或血栓在微导丝微导管通过后被捅下逃逸到远端?

立即造影查看远端有无血栓或斑块逃逸导致的栓塞,造影发现未见异常改变。

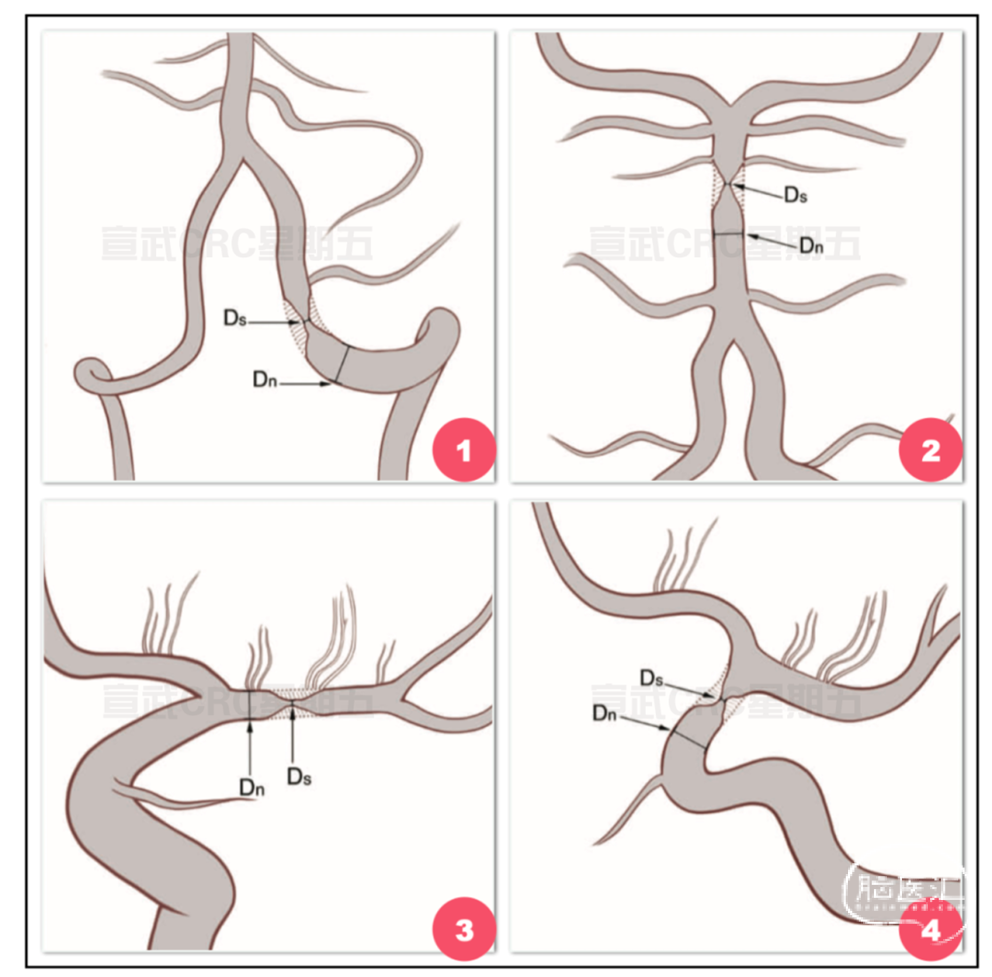

重度狭窄为什么消失了?

1.可能一开始狭窄就是夹层造成的,在微导丝(成袢通过)、微导管通过时夹层被挤压复位了?

2.可能系假性闭塞血管塌陷,在微导丝通过时塌陷复位了?

3.栓子系新鲜血栓逃逸到远端后自溶了?

4.???

面临两难选择

权衡再三继续支架植入

支架植入支持点:

1.如果是夹层的原因,放弃支架植入可能后期再次发生狭窄或闭塞。

2.M1段比较肯定有血管内皮的病变(具体原因不明)支架植入利大于弊。

3.选择植入Enterprise4.5-22mm(强生无头),闭环支架支撑力强、顺应性好。支架导管为灌注导管。

在支架输送过程中,支架到达输送导管头端时再不能推动分毫,似乎支架与输送导管完全抱死,长时间反复尝试均无进展,最后无奈只能撤出,体外推送支架也不能推动,为节省费用想方设法要将支架回收再利用,支架后退时与导丝解脱,回收宣告失败。

原因可能有:1.灌注导管内造影剂没有清理干净,导致支架与导管粘连。2.器械商提供的灌注导管不匹配。

当时手头再无合适尺寸的Enterprise(强生)支架,换Neuroform EZ 3.5-20mm(史赛克)支架植入,支架导管为XT-27。

支架植入后造影

术后第1日头颅CT检查

术后患者回复良好无任何不适及语言肢体功能障碍。术后继续双抗、调脂、降压治疗。

随访患者恢复良好。

讨论

![]()

什么部位的颅内动脉狭窄介入治疗更有意义?既往循证医学证据告诉我们...

颅内动脉粥样硬化狭窄(ICAS)的RCT试验,主要包括(下图):

·2011年:SAMMPRIS研究(北美,NEJM1)

·2015年:VISSIT研究(国际协作,JAMA2)

·2022年:CASSISS研究(中国宣武,JAMA3)

这些RCT试验所涉及的ICAS血管内治疗,往往指向4个“典型部位”,即颅内一级大动脉粥样硬化性病变(Intracranial Large Major Atherosclerosis, L-LAA),包括:

·椎动脉颅内段

·基底动脉

·大脑中动脉M1段

·颈内动脉颅内段(见下图)

2021年7月,美国心脏协会/美国卒中协会指南(AHA/ASA guidelines),也延续了既往研究的临床证据,指出:有介入指征的ICAS病变,仍指向颅内一级病变,即前述所指向的4个狭窄部位。而且,即使是介入治疗ICAS这4个部位,指南推荐级别和循证医学证据也不高,只有2b级推荐/C-LD级证据,仍低于药物治疗的2a级推荐/B-NR级证据(见下图表)。

颅内动脉支架治疗一直以来都饱受争议,自从SAMMPRIS研究结果公布以后,此项治疗方法不被推荐作为首选治疗方案。如何有效地筛选需要介入治疗的高危患者成为目前的研究热点。

目前的指南推荐:对于症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(狭窄程度70%-99%,病灶长度≤15mm,目标血管直径≥2.0mm)的患者,在内科标准治疗无效或侧支循环代偿不完全[美国介入和治疗神经放射学学会/介入放射学学会(American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology/Society of Interventional Radiology,ASITN/SIR)侧支循环分级<3级]的情况下,血管内治疗可以作为内科药物治疗辅助治疗手段(B级证据,IIa类推荐)。

虽然最近JAMA杂志发表的CASSISS研究显示药物与支架组患者预后无显著差异,但CASSISS研究团队也表示单纯从狭窄率来评估血管狭窄的危害性可能的不够的,斑块稳定性以及侧支压力等也在卒中发病中发挥了重要作用。

我们可以看到对于症状性颅内狭窄血管内治疗的证据级别和推荐级别都不是很高。还是推荐内科药物治疗。

可是在临床中我们发现药物治疗血管情况好转的患者很少,很多患者因为内科药物治疗再次发病,从而错过血管内治疗的最佳时机。

为了让更多颅内动脉狭窄患者获益同时筛选更适宜的手术患者,美国食品药品监督管理局针对Wingspan支架治疗症状性颅内动脉狭窄患者的围手术期安全性开展了Wingspan支架上市后监测试验——The WEAVE trail(Wingspan Stent System Post Market Surveillance)。其结果发表在2019年4月的《Stroke》杂志上。

该研究发现术者经验与手术并发症密切相关:术者在开始参加试验时平均Wingspan支架的释放例数为37例,对于具有50例以上Wingspan支架释放经验的医生其在本试验中并发症发生率为0%(0/69例),对于50例以下Wingspan支架释放经验的医生其在本试验中并发症发生率为4.8%(4/83)。此外,该研究支架置入后穿支闭塞的发生率显著低于SAMMPRIS试验(0.7%vs.4.8%),研究者将其归因于选用正常管径60%-80%球囊扩张相关。

总结思考

神经介入领域内,伴随着:术者经验逐步提升,以及技术的不断获取;介入器械快速发展:如,中间导管高到位,增加了近端支撑,也克服了导丝、球囊难以到达病变部位的困难;厂家研发了颅内专用微导丝、球囊或小支架,使得微导丝操控性、球囊顺应性、支架到位能力等方面,得到了极大、全面地提升。

上述进步,也让颅内大动脉病变的介入治疗更加可行和安全。

在未来,术者仍需要结合如下方面包括:症候学、强化药物无效(≥2次卒中)、靶血管区精准影像评估错配(target mismatch)、术者经验以及现有器械和耗材以及在介入器械快速发展的基础上,不排除少量经过优筛的患者,存在从介入治疗获益的可能性等诸多方面因素,来考量介入治疗“典型部位”颅内狭窄的安全性和可行性。

我们相信:充分的评估,及时的治疗,高超的技术,加上家属的信任,定能使更多的患者及时的从血管内治疗上获益!

术者简介

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。