本次「精选编译」由陈鹏宇医师、周玉会医师编译,为大家带来《脑卒中患者经桡与股动脉穿刺行机械取栓术的比较:一项非劣效性随机临床试验》,欢迎大家阅读分享!

根据介入心脏病学指南,经桡动脉穿刺(TRA)已被提为一种替代入路,尽管其安全性和有效性尚存争议。来自西班牙巴塞罗那巴尔-德埃夫龙大学医院的David Hernandez比较了脑卒中患者TRA与TFA对最终再通的影响,结果于2024年2月在线发表在《Stroke》上。

——摘自文章章节

【REF: David Hernandez, et al. Stroke. 2024 Apr;55(4):840-848. doi: 10.1161/STROKEAHA.124.046360】

在大血管闭塞卒中患者中,经股动脉穿刺(TFA)是机械取栓术(MT)的主要入路。根据介入心脏病学指南,经桡动脉穿刺(TRA)已被提为一种替代入路,尽管其安全性和有效性尚存争议。来自西班牙巴塞罗那巴尔-德埃夫龙大学医院的David Hernandez比较了脑卒中患者TRA与TFA对最终再通的影响,结果于2024年2月在线发表在《Stroke》上。

该研究是一项由研究者发起的单中心、盲评和非劣效性随机临床试验。将接受MT治疗,股动脉通畅,且桡动脉直径≥2.5mm的脑卒中患者,按1:1随机分配至TRA(60例)或TFA(60例)组。主要的二元结果是由盲评者确定的成功再通(eTICI 2b-3)。该研究确立了13.2%的非劣效性阈值。

在2021年9月至2023年7月期间,共有120名患者被纳入研究(TRA和TFA组各60名),其中116名患者在首次血管造影中发现大血管闭塞(ITT人群:TRA组和TFA组各58名)。中位年龄为76岁(四分位距(IQR)64-83),其中62名(51.7%)为男性。所有纳入的患者均遵循分配方案(无交叉)且所有患者的主要结局都能够进行评估。在试验招募期间,共有245名患者接受了MT治疗,其中125名患者被排除,最常见的原因是桡动脉直径<2.5mm(53名患者),其次是发病前mRS>2(43名患者)。

人口统计学和临床特征

在116名大血管闭塞的患者中,有59名(50.9%)为男性,中位年龄为76岁(IQR 64-83)。中位NIHSS评分为18(IQR 12-20),从卒中发病至入院的中位时间为224分钟(IQR 113-523),桡动脉直径的中位数为2.7毫米(2.6-3)。颅内血管闭塞位于左侧有55例(47.4%),位于右侧有50例(43.1%),位于椎基底循环有11例(9.5%)。大脑中动脉M1段(MCA)是最常见的闭塞部位(53例,45.7%),其次是M2-MCA(25例,21.6%)和颈内动脉末端(16例,13.8%)。

除了中位ASPECTS(TRA组:9 [IQR 8-10] 对比TFA组:8 [IQR 7-10] ,p=0.046)和发病前中位mRS(TRA组:1 [IQR 0-1] 对比TFA组:1 [IQR 1-2] ,p=0.018)外,所有基线特征在两组之间均相似(表1)。

表1. 意向治疗人群的基线特征。

MT主要在镇静状态下进行(84.5%),联合使用支架取回器和远端通路抽吸导管作为首选方案,107名患者使用了该治疗方案(93.0%)。

主要结果

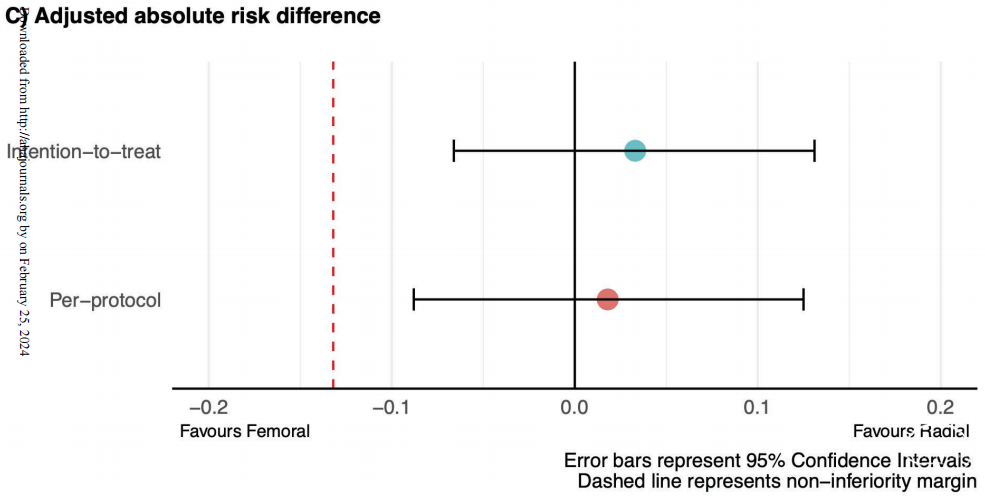

TRA组中有56名患者(96.6%)最终达到eTICI 2b-3,而TFA组中有51名患者(87.9%)达到eTICI 2b-3。在意向治疗分析中,经过调整的相对差异(RD)为+3.3%(95%CI,-6.6至+13.1%),一侧95%CI的下限为-5%,高于-13.2%的非劣效性阈值。相对危险比(RR)为1.04(95%CI,0.94至1.15)。(图1,表2)。

图1. 所有闭塞患者最终再通的百分比分布(A)以及未进行入路转换的患者(B)。两组主要结果的非劣效性分析(C)。

表2. 主要和安全性结果。

次要结果(表3)

在ITT人群中,最终完全或近乎完全再通的比率(每组43名患者 [74.1%] )和首次通过的比例(每组27名患者 [46.6%] )两组相似。

表3. 次要结果。

工作流程时间分析显示,TRA组患者的手术延迟时间显著更长。从穿刺到首次通过的中位时间(TRA 26分钟 [IQR 20-40] 对比TFA 20分钟 [IQR 17-28] ,p=0.005)以及从穿刺到再通的中位时间(TRA 50分钟 [IQR 33-63] 对比TFA 32分钟 [IQR 20-64] ,p=0.072)在首次尝试采用TRA的患者中更长。包括穿刺前的准备,从入室到首次通过的中位时间(TRA 41分钟 [IQR 33-62] 对比TFA 30分钟 [IQR 26-37] ,p<0.001)以及从入室到再通的中位时间(TRA 60分钟 [IQR 44-81] 对比TFA 43分钟 [IQR 28-74] ,p=0.020)在TRA组中更长。

在分配的动脉入路进行首次穿刺尝试后,需要进行入路转换的:TRA 7例(12.1%)对比TFA 5例(8.6%),p=0.542。两组之间的中位穿刺次数相似(TRA 2次 [IQR 1-2] 对比TFA 2次 [IQR 1-2] ,p=0.225)。在90天时,两组mRS中位数相似(TRA 3 [IQR 1-5] 对比TFA 3 [IQR 2-5] );aOR 0.98(IQR 0.46-2.10)。

安全性结果(表2)

TRA和TFA组之间严重血管穿刺并发症的发生率相似:每组1例(1.7%)并发症。在TFA组中,一名患者因股动脉假性动脉瘤引起严重腹膜后出血而死亡;在TRA组中,一名患者出现了桡动脉闭塞并伴有手部缺血,经手术治愈。

TRA组轻度穿刺并发症的发生率较高(6名患者 [10.3%] 对比TFA组1名患者 [1.7%] ,p=0.051),其中有5例无症状的桡动脉闭塞。

症状性颅内出血(每组4名 [7%] 患者)和住院期间全因死亡率(TRA 4名 [7%] 对比TFA 10名 [17%] ,p=0.4)在两组之间没有显著差异。

完全遵循方案的分析:

排除入路转换后,经过调整的相对差异为+1.8%(95% CI,-8.8%至+12.5%),一侧95%的下限为-7.1%,这也高于-13.2%的非劣效性阈值,表明TRA在最终成功再通方面具有非劣效性(图1,表2)。相对危险比为1.08(95% CI,0.97至1.21)。

从动脉穿刺到首次通过的中位时间(TRA 24分钟 [19-38] 对比TFA 20分钟 [17-26] ,p=0.007)和从动脉穿刺到再通的中位时间(TRA 44分钟 [32-62] 对比TFA 30分钟(20-56),p=0.030)在TRA组更长。

在PP分析中,严重血管并发症的发生率没有显著差异(TRA 1例 [2.0%] 患者对比TFA 1例 [1.9%] 患者,p=0.978)。

在接受机械取栓的患者中,经桡动脉穿刺在最终再通方面并不亚于经股动脉穿刺。手术延迟时可能首选经股动脉穿刺。

关注经桡动脉穿刺(TRA)

组 稿

张颖影 副主任医师

复旦大学附属中山医院

编 译

陈鹏宇 医师

周玉会 医师

审 校

李子付 教授

海军军医大学第一附属医院

终 审

洪波 教授

上海市第一人民医院

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。